器官捐赠的文化敏感性与中国实践*

2014-08-22余成普

余成普

器官捐赠的文化敏感性与中国实践*

余成普

经过近半个世纪的发展,中国的器官移植技术已经达到国际先进水平,器官的短缺成为制约中国移植事业发展的最大瓶颈。为扭转过分依赖死囚器官来源的局面,中国在2010年开始启动人体(尸体)器官自愿捐赠试点工作,目前已在全国推进。本研究基于田野调查,认为中国的器官捐赠体系建设不能照搬国际的成熟经验,因为捐赠过程的每一步都具有社会文化的地方性意义。从捐献登记、确认捐献、器官获取、器官分配、遗体处理、缅怀纪念到困难救助等,都展现出器官捐赠并非是单纯的管理问题或医学问题,而是一个关涉到个人与家庭、身体的部分与整体、死亡的生物性与文化性、生命的赠予与回馈,以及器官的分配和公平性等社会文化问题。反思和关照器官捐赠体系背后的文化理念,将有助于审慎开展器官捐赠工作,避免拿来主义,建构符合中国文化情境的器官捐赠体系。

器官捐赠;器官移植;文化敏感性

一、引 言

2011年初,卫生部的一位官员表示,为提高器官捐赠①人体器官捐赠包括活体器官捐赠和尸体器官捐赠,本文所言的器官捐赠,主要是指尸体器官捐赠。率,中国有望在当年内实现申领驾照时进行器官捐献意愿登记②对此,各大媒体均有报道,如搜狐网:“我国有望年内实现申领驾照时登记器官捐献意愿”,http://news.sohu.com/20110424/n306361119.shtml,2011年4月24日;新浪网:“我国有望年内实现申领驾照时登记器官捐献意愿”,http://news.sina.com.cn/c/2011—04—25/022022350290.shtml,2011 年4 月25 日。。这一举措也是许多国家(如美国、澳大利亚等)采取的提高器官捐赠率的有效方法(黄焱等,2011)。统计显示,中国每年有超过6万人死于交通事故(黄洁夫,2011:3)。从理论上讲,这些人大部分符合器官捐赠者的医学标准。如果上述措施推行开来,势必大大缓解目前的器官短缺困境。但还未等这项措施开始实施,媒体的先行报道已经引起一片哗然,民众的质疑之声骤起。晦气问题、对政府和医疗机构的信任问题、对尸体的处理问题等成为民众担忧的焦点。于是,“有望在当年内实现”的看似利好政策就这样夭折于舆论中。

无独有偶。基于生物学依据的脑死亡判定被医学界认为是最为科学的死亡判定,不仅有利于降低医疗费用,对提高器官移植质量也不无裨益。脑死亡判定也获得了美国、芬兰、西班牙、日本等众多国家的立法认可。中国虽然自20世纪80年代以来组织了多次关于脑死亡的大讨论,一些专家学者也积极推动其立法进程,但至今仍未能达成共识。

这些“水土不服”的政策措施和科学判定,让我们不得不反思器官捐赠和移植在中国文化情境中的特殊性。由此,我们也不得不考虑,中国的器官移植事业该走向何处?是照搬国际的有效经验,还是探索出适合中国社会文化情境的移植之路?

中国的器官移植发端于20世纪60年代,经过半个世纪的发展,其技术已经达到国际先进水平,挽救了数以万计濒临死亡的垂危病人的生命。中国也一跃成为仅次于美国的第二大器官移植国家①以肝脏移植为例,截止2007年,全球肝脏移植已达190 000例。美国每年肝移植例数超过5 000例。据中国肝移植注册网(www.cltr.org)统计,自1980年1月1日到2013年10月22日,中国肝移植登记例数25 329例。中国目前每年完成肝移植例数达3 000例,已成为仅次于美国的第二肝脏移植大国。。但正如卡西尔(Cassell,1993:33)警示我们的,我们不应该“惊叹”这项医学技术,而遮蔽了我们觉察这项技术所带来的道德难题以及其他难题的能力。在中国,这些难题(无论是关于死囚器官的获取、捐赠的知情、器官的买卖还是脑死亡的立法等)都指向了共同的问题,即对器官来源的责问以及对器官短缺的忧虑。因为从生物学上来说,人造器官以及动物器官还不能很好地适应人体的需要,移植器官的主要来源还是他人的捐赠,当然也包括买卖。当前制约器官移植发展的似乎已经不是技术问题,而是器官短缺问题。

虽然器官短缺是一个全球性问题,但中国的境况尤为艰难。据原卫生部统计,中国每年约有30万人需要器官移植,但只有约1万人能够完成移植②详见 新华网 http://news.xinhuanet.com/politics/2013—04—19/c_115446122.htm,2013年4 月19日。。相比之下,美国器官移植的等待者和器官捐献者之间的比例为5∶1③美国器官共享网有大量关于移植和捐赠的数据,详见www.unos.org。,英国为3∶1。与之相关的器官捐赠率,我国仅为0.03/100万,与全球器官捐献率最高的西班牙(34/100万)相比,相差1000倍,与美国(27/100万)、英国(13/100万)、法国(25/100万)、德国(16/100万),乃至与我国的台湾地区(4/100万)、香港地区(7—8/100万)相比,都差距甚远(黄焱 等,2011;张雅音,2010)。

不可否认,中国器官捐赠发展的严重滞后与长久以来过分依赖死囚器官有关。卫生部原副部长黄洁夫(2011:1;2007:1011)曾撰文指出,中国曾长期有超过90%的器官来源于死囚,这一数据到2009年底,降为65%。面对死囚数量的减少④中国大量使用死囚器官,一直以来遭受了国内外舆论的压力,甚至遭到国际人权组织的攻击。2007年死刑复核权收回至最高人民法院,更是直接促成了死刑人数的骤减。,活体捐赠不被倡导⑤活体器官捐赠因违背了医学伦理的“不伤害原则”(对供体的身体伤害)、容易滋生买卖等原因,目前在我国已不鼓励。,加之对人体器官买卖的打击,中国器官移植事业陷入了从未有过的困境——没有器官,何来移植。

鉴于这种窘境,2009年8月25日,中国红十字会总会和原卫生部在全国人体器官捐献工作会议上宣布,我国将着手建立人体器官捐献体系⑥2010年3月,中国红十字会和原卫生部联合首先在上海等十个省市启动全国人体器官捐献试点工作。2011年试点工作扩大到16个省区。2012年3月6日,中国卫生部原副部长黄洁夫在参加全国政协年度会议时表示,目前在全国16个省区开展的人体器官捐献试点取得进展,将有望在下半年全面推开。。借鉴美国等发达国家的经验,中国器官捐赠体系建设包括了捐献登记、确认捐献、器官获取、器官分配、遗体处理、缅怀纪念和困难救助等诸环节。在中国部分省份试点的几年时间里,器官捐赠已经充分展现出它并非单纯的管理问题或医学问题,而是一个关涉到个人与家庭、身体的部分与整体、死亡的生物性与文化性、生命的赠予与回馈,以及器官的分配和公平性等社会文化问题。虽有国外成熟模式可以借鉴,但我们应该注意到此模式运行的土壤在中国,捐赠者也是被社会文化之网缠绕的中国公民。本文将在回顾国内外相关文献的基础上,基于具体的捐赠案例和相关人员的访谈材料,展现中国器官捐赠实践背后的文化基础。这些反思和关照,将有助于有关部门谨慎适度开展捐赠工作,避免拿来主义,建构适合中国文化情境的器官捐赠体系。

二、器官捐赠的人类学研究:文献综述

器官在全球范围内的短缺以及捐赠的艰难开展,引起了心理学者、行为学者、管理学者、伦理学者、法学者等的兴趣,他们关注的主题集中在影响捐赠的因素和提高捐赠率的策略,以及器官移植和捐赠所带来的伦理困境和法律难题上(Ikels,1997;Taylor,2005;Price,2000,2006;Stickel,1967;Perkins,1987;Radecki et al,1997;etc.)。在大量对普通人群和特殊人群(如大学生、医务工作者)定量调查的基础上,诸如人口学特征、知识掌握、信念、家庭背景、宗教信仰、过去经历、对健康机构的信任、补偿和激励等被认为是影响器官捐赠的因素。基于此,这些论著提出了加强宣传、转变观念、通力协作、强化激励等多维的促进器官捐赠的策略(Joralemon,2001;Lwin et al,2002;Hyde et al,2009;Shafer et al,2006)。相比之下,国内的研究则显得空乏单一,已有的大量成果还停留在对法律规范和伦理规则的论争上(唐媛,2008;张永平等,2002;宋儒亮,2008;等等),少有基于实证的调查分析。已搜索到的10余篇国内实证文献中,问卷设计甚为简单,分析也显得苍白无力,且不同调查的数据和结论冲突明显。

纵观已有研究,我们发现共存的问题在于以下几方面。

其一,对捐赠者人口学的研究可能误导我们,似乎某一类人愿意捐赠器官,而其他类人则不愿意。但结果往往是,借用罗伯特等(Roberts,et al,1988:170)在评论献血研究时说的,“许多具备了捐赠者特征的不去捐赠,而那些不具备这种特点的人却在捐赠”。比如,有研究指出,文化程度是影响器官捐赠的一个重要变量,认为文化程度高者更可能做出捐赠的义举(刘雅兰等,1997),而从我们掌握的捐赠案例看,拥有较低文化程度的农民工却是当前中国器官捐赠的主力。

其二,调查有多大比例的人群愿意捐赠器官,其意义也值得商榷。统计出来让人惊喜的高捐赠意愿率可能让我们盲目乐观,殊不知这与实际的器官捐赠登记率,乃至实际的器官捐赠率相差甚远。因为所谓的同意和赞成捐赠,可能只是“抽象的赞成”(Joralemon,1995),在遇到具体情境需要付诸捐赠行动时,则变了样。因为,在我们年轻健康,充满活力的时候,有多少人思考过生与死,器官价值之类的问题依然是一个值得探讨的问题。况且,器官捐赠,正如笔者后文要分析的,已不仅仅是个人的意愿问题,而是一个家庭甚至是一个社区的公共事务。

其三,大量的问卷调查,尤其是在我国器官捐赠刚刚起步、民众对器官捐赠知之甚少的情况下,设定好问题和备选答案,让被访者“填鸭”,将可能失去众多丰富的信息。

其四,已有的研究主要倾向于对普通人群和易得人群(如大学生、医护人员)的调查,而以器官捐赠志愿者、捐赠者家属为对象的研究寥寥。捐赠志愿者和捐赠者家属样本量少,问卷调查的统计意义难以确保,惟有深入的个案研究,方能揭示出他们捐赠决策的背景、复杂的动机以及对身体和生命的深刻感悟。

人类学的深度调查以及对文化的洞察力,有利于我们分析器官捐赠的过程及意义。摘取自己的器官,捐赠给他人,这不仅在肉体上打开了一个缺口,更是在深层次上触及了捐赠者(及家属)的价值观及其存在的理由(勒布雷东,2010:278)。器官捐赠,必然是一个处理生与死、自我与他者、个人与家庭、自然与文化、赠予与接收,甚至买与卖、穷人与富人、地方与全球的问题,这一定能激起人类学的诸多想像。国外人类学研究器官捐赠①有关活体器官捐赠和器官买卖的批评性研究,请参考(Scheper-Hughes,1996,1998,2000,2007;Shimazono,2007;Sharp,2000;Moniruzzaman,2012)。大致有三大取向。

其一,捐赠的家庭取向。器官捐赠,尽管个人的意向很重要,但家属的同意在实际的器官捐赠上具有更为突出的重要性。因为死亡在任何意义上,都不仅是个体身体功能的消失,而是一个家庭,乃至更广范围内社会团体的悲剧。因而,对死者器官的摘取就变成了一个家庭和亲属的共同决策(Jansen etal,2010;Haddow,2005)。

其二,身体、死亡的跨文化比较。器官捐赠,尤其是尸体器官捐赠,必然面临着如何处理死亡、如何看待身体的问题。比如对死亡的判断,不同国家表现出不同的认知。一些国家已经承认脑死亡判定,而另一些国家却抗拒脑死亡判定或者犹豫不决(Ohnuki-Tierney,1994;Daar et al,1998)。埃及基于伊斯兰教信仰,禁止从死者身体获得器官,认为这是对死者身体的入侵,破坏了死者身体的完整性和死亡的圣洁(Budiani,2007)。希腊人表现出3种身体观和死亡观,因而也有相应的器官捐赠态度(Papagaroufali,1999)①作者通过对24位器官捐赠志愿者的访谈,划分了3种身体观和死亡观(身体作为物质,死后灰飞烟灭;身体构成了灵魂的外在包装,死后身体消失,而灵魂则寻找他人的身体转世;身体是灵魂的物质载体,死后身体保持着一个人的本质,期待再生),并研究了在不同观念下的器官捐赠态度。作者认为捐赠者对捐赠的态度(捐赠如同生命的延续、捐赠器官而不是完整身体、害怕身体腐烂等)实际上反映了他们如何看待生时和死后的身体。。身体、死亡的跨文化比较,将有关器官捐赠的研究牢牢地镶嵌在主流的(医学)人类学分析框架中(景军,2012)。

其三,捐赠的意识形态取向。器官捐赠的两种宣传话语实质上是两种意识形态的论争。一是礼物捐赠和利他主义,即器官捐赠作为生命的赠予(gift of life),是最高的美德或利他主义的表现。但捐赠的器官是不是人类学传统的互惠礼物依然存在着论争(Ohnuki-Tierney,1994;Joralemon,1995;Lock,1999)。二是财产权意识形态,将身体及其部分看成可以自由处理的财产,认为基于礼物赠予的模式不能满足器官移植的需要,某些经济刺激是必需的。器官捐赠就像血液捐赠一样,也存在着“礼品”和“商品”之争(Titmuss,1970)。

上述人类学的三大研究取向,或者说三种力量(家庭的、身体的以及互惠的力量)构成了器官捐赠体系建设背后的文化基础,这为研究中国当下开展的器官捐赠实践提供了基本框架。同时,作为国际器官捐赠研究的一部分,中国的个案,也为捐赠的全球化和地方化之间的复杂关系提供了一个样本。

三、器官捐赠的文化敏感性与中国实践

2010年10月,笔者获得G市S医院的调查许可后,关于移植调查的整个局面就打开了。在这所医院,笔者共访谈了32位移植病人(亲属)、4位移植医生、2位护士,完成了一篇关于器官移植病人后移植生活的博士后出站报告②余成普:《器官移植病人的后移植生活:一项身体研究》,中山大学人类学系2011年博士后出站报告。该文的同名减缩版发表在《开放时代》2011年第11期。,也获得了长达10余万字的有关捐赠和移植的访谈和观察笔记。2012年春节,当笔者正筹备系统研究器官捐赠主题时,G市J医院——中国首家成立器官获取组织(OPO)的医院——L医生邀请笔者作为器官捐赠的人文学者加入他们正在搭建的器官捐赠体系建设团队。半年多来③本文的个案调查截至投稿前的2012年6月,在这之后,笔者和几位学生又陆续开展了此主题的调查,因篇幅限制,在修改时,没有增加新的案例,但更新了一些统计和政策数据。,在这个团队里,笔者结识和访谈了省红十字会器官捐赠办公室的工作人员、器官协调员、志愿者、移植医生、国家器官移植与共享中心工作人员,观察了3例器官捐赠除纯医学(器官摘除和移植手术)外的其他程序,和捐赠者家属进行了面对面的访谈。在与器官协调员、志愿者和移植医生的接触过程中,笔者还间接地了解到其他的一些捐赠案例,熟悉了整个捐赠程序。这些为本文的提供了资料撰写保障。

(一)器官捐赠作为扩大的家庭事务

器官捐赠是公民的一项自愿行为,这表明了捐赠的个体性。按照《人体器官移植条例》(2007)的规定,具有完全民事行为能力的公民可以表达捐赠器官的意愿,并到红十字会器官捐赠处登记。但登记意愿与实际的捐赠之间存在着差距。一是因为个人可以随时撤销自己的登记意愿;二是假如没有意外发生,属于老死或者器官不适宜捐赠的,那么捐赠也难以完成;三是由于器官获取机构的运作效率问题,使得一些捐赠者的器官失去移植价值而浪费。除此以外,还有一个重要因素,就是家属的态度问题。也就是说,即使个人生前表达了捐赠意愿,如果家属反对的话,捐赠也将落空。当然,也有另一种情况,即公民生前未表示不同意捐献其器官的,该公民死亡后,其配偶、成年子女、父母可以以书面形式共同表示同意捐献该公民器官的意愿①这与国外所谓的推定同意(presumed consent)策略有所不同。推定同意,意思是假如死者和其亲属没有明确反对捐赠器官,那么死者被判定死亡后就可以摘取其器官。中国的做法更强调了死者亲属的一致赞成捐赠。。这就是说,亲属成为影响实际器官捐赠的重要因素。死亡,无论是在何种意义上,都不仅仅是个体生理功能的消失,而是一个家庭、亲属乃至整个社区的悲剧。在器官捐赠上,个人的意愿是捐赠的前提,但尸体器官捐赠,作为一种死亡后的行为,必须考虑到个人与家庭的关系以及死亡后的悲伤情景。只有在亲属同意基础上,医疗组织(主要是指具有资质的器官获取组织)才能摘除器官,死者身体部分的让渡才能发生。

捐赠者,肖某,男,26岁,四川自贡人,为家中独子,生前在佛山一家制衣厂工作,工作3年,已成为厂里的中层管理人员。据其工厂的领导、工友介绍,肖某平时乐于助人,很有人缘。打工的这几年已有一处房产,育有两个孩子。2012年5月29日凌晨,肖某驾车与另一辆摩托车发生追尾事故,导致其严重的脑外伤,于6月2日中午被判定为脑死亡。当天,捐献者的大部分亲属都从全国各地赶来。在亲属同意捐赠其器官后,肖某被转到笔者所调查的J医院。

在这一案例中,肖某的表哥说是肖某工厂里的师傅提及器官捐赠这个可能,家里的人才商量起捐赠事宜。其表哥认为,既然人已经不在了,要是能给社会做点贡献还是很好的。这一想法确实让死者家人尤其是父母难以接受,他们认为:

按四川老家的风俗,人死后是要土葬的,花钱买一块风水好的土地,将死者安葬是对他的尊重。但要是将器官捐赠出去的话,死者便没有了全尸,这在当地的观念中是很难接受的。

(20120603肖某的表哥)

因此,捐赠遭到了部分亲人的反对,特别是爱子心切的母亲,在接受不了儿子已经死亡的打击下,还要再承受儿子死后不能保留完整身体的选择。但是肖某的表哥觉得如果表弟的器官能帮助其他人,“虽然肉体不在了,灵魂还在的,还活着”(20120603肖某的表哥)。在表哥的劝说安慰下,肖某的家属最终同意了捐献。

这个捐赠案例起关键作用的是肖某的表哥,而非是其配偶、父母或成年子女。从事器官捐赠工作的L医生说:

(在获得家属同意时,我们依据)第一位的是夫妻,第二位是父母,第三位是成年子女,我们只认这三类关系。只认这三类关系,法律界定的这三类关系。其实呢,真正操作起来,往往并不是这三类人中的哪一个,其实不是他们起主导作用,有的反而是家族里面的某一个人说话更有分量,只要有这种声音在,就不会(实施捐赠),因为没有这个必要,没有必要为了捐献而作捐献,到最后,以前的经验告诉我们,你会带来很多麻烦的,对不对,没有必要为了这个。

(20120327 L医生)

另一个案例更值得反思。一位江西籍的年轻农民工在广东遭遇车祸后,其父母将他的器官捐赠给了有需要的病人,这一度成为媒体实名报道大爱精神的典型。这本来是一件值得颂扬的事情。但捐赠给这个家庭带来的不是赞扬,而是责备。村里人认为,父母“卖”了自己儿子的尸体,破坏了死者的安宁,是一件让人难以原谅、应遭到谴责的事。村里人的指责让捐赠者父母难以抬头。

这一案例表明了器官捐赠的官方话语——将其看成是利他的高尚行为,与身体完整性的传统观念和丧葬文化之间的鸿沟,也表明了笔者下文要分析的对捐赠者家属的补偿与器官买卖之间的难以拿捏的界限。同时我们也看到,捐赠不仅仅是限于家庭内部的事宜,而可能扩展到整个村庄/社区,成为村庄/社区的公共议题。也许是由于这一原因,尽管器官捐赠的案例逐渐增多,媒体也饶有兴致地挖掘其新闻价值,但更多的家庭则不愿面对镜头,甚至拒绝学术性的访谈。一方面他们不想旧事重提,以引伤心之情;另一方面,他们也不想囿于官方主流意识形态与传统乡土道德的两难中。

(二)死亡的生物性与文化性

上述两个案例实际上已经涉及到死亡的生物性和文化性问题。鉴于死亡的意义在器官捐赠中的重要性,我们专门讨论之。

在论述死亡的价值和意义时,福柯(2001)曾断言,死亡对于18世纪的分类医学而言意味着生命的终点。但随着解剖医学的发展,使得死亡成为人类观察自身的一面镜子。解剖临床医学不再将死亡看成是生命的终点,而是认识生命的起点,死亡具有了一种经验的独特性质和根本价值。实际上,一个人的死亡,还有可能直接成为另一个人或多个人(等待移植者)生命的希望。也就是说,死亡不仅是认识生命的起点,其本身就可以转化为生命,他者的生命。

在医学的发展史上,不仅死亡和尸体的意义发生了改变,就连死亡本身的界定也在改变。在死亡的判定史上,长久以来,人们以心跳停止、呼吸消失为判断标准(即心肺死亡)。但是,医学技术的发展,尤其是体外呼吸器及其他生命支持系统的发展,使得心肺自主功能丧失的个体也能利用这些生命支持系统维持几天甚至更长时间的“生命”。何谓“生命”成为科学界重新思考的话题。20世纪60年代,法国、美国等国家提出了把全脑或脑干功能的不可逆性丧失作为死亡判定的标准,这掀起了死亡判定的革命①1968年哈佛医学院提出了世界上第一份脑死亡诊断标准,简称“哈佛标准”。除此之外,其他国家(法国、瑞典、英国、日本等)也制定了大同小异的标准。目前关于脑死亡的诊断标准依然存在争议。这个争议本身就说明了死亡还不完全是确定的生物学事实,而是充满了复杂性和文化多样性。。这种理性判定死亡的标准尽管存在争议,但也得到了越来越多国家的认同,并立法通过。中国虽有多次关于死亡标准的讨论,一些医学专家也试图推动脑死亡立法,但始终未能如愿。脑死亡在中国的遭遇说明了死亡还不仅是一种临床判定,也是一种社会和文化建构。

把脑死亡者的身体看作“尸体”,侵犯了我们传统的死亡观念,因为当身体还是暖的、心脏还在跳动,面色还是正常时,就对身体进行处理(下达死亡判定书,或者移走器官),挑战了我们对死亡的认知底线,甚至有被控诉为“谋杀”的危险(Ohnuki-Tierney,1994)。况且,这种脑死亡的判定不再允许生者观察到死亡的渐进“过程”,死亡的发生完全由医疗专家决定,也无疑隔离了我们与死者最后的亲近时刻,伤害了亲属们的情感。

中国器官移植上的脑—心双死亡判定可谓是医学对文化适应的一个典范。即相关医疗部门先对潜在捐赠者做脑死亡判定,待家属同意捐赠器官后再有计划地撤除生命支持系统和升压药,等心死亡后再获取器官(上述肖某的案例就属此类)。这是一项既尊重传统死亡标准,又考虑移植质量的创举。据医学研究指出,这类可控性DCD(心死亡器官捐赠)移植质量与DBD(脑死亡器官捐赠)移植质量相差无几(霍枫 等,2012)。

与捐赠相关的死亡,不仅在判定上,还在对死亡的文化理解以及对尸体的处理上。前文已表明,即使对于生物医学家来说,死亡都不是一个简单明显的事实,而是一个持续论争的话题。人的死亡与动物死亡的不同之处在于,前者还会引起相应的社会信仰、情绪变化以及随之的仪式性活动。也就是说,机体的生物现象并不是死亡的全部,人们将一系列复杂的信仰、情感和行为加诸这个只与机体相关的生物现象,从而使它具有了独特的性质(赫尔兹,2011:16,61)。死亡,在我们的社会里,并非意味着生命的终结,而可能是生命的另一种存在形式(郭于华,1992)。对死者身体的不恰当处理剥夺了死者作为人有尊严地离开这个世界的最后过程,将会给死者灵魂带来不安以及引来他们对生者的报复。这种观念即使在现代中国(甚至日本)依然被很多人秉持(Daar and Marshall,1998;Ohnuki-Tierney,1994;Lock,1999;Ikels,1997;唐媛,2008)。

我们继续上文肖某的个案。虽然肖某的家属后来做出了捐赠决定,但其捐赠的器官仅为心、肾和肝。而当问及为何会捐献这些脏器的时候,家人告诉笔者:

他(死者)生前就特别爱好(爱美),人也长得十分英俊,我们家人都商量了一致认为要保留五官,所以就没有把眼角膜捐出去,身体的其余部分能捐的就捐出去。眼睛是不能捐的,不然在阴间不能探路。

(20120603肖某的表哥)

因为死者面容姣好,平时又对长相比较在意,在这种情况下,家属在为其做决策的时候决定保留其五官的完整性,避免破坏死者的相貌,并认为这是对死者的尊重。因而,哪些身体部分对个人(死者)来说是完整不可分割的,依然是一个文化产物。

在对肖某家属进行访谈的时候,我们还发现在他们老家四川自贡,流传着这样一种习俗:在一个人将要停止呼吸的时候,亲人要准备好香蜡纸烛等祭祀用品,在其停止呼吸的第一时间在高地或者是水边点燃香蜡纸烛,并收集剩余的灰烬。肖先生在城市的医院停止呼吸,客观条件不允许完整地遵照习俗,但是家人还是要求实现这一愿望。不得已,当晚深夜我们帮助其在医院附近的一个小天桥上举行了简单仪式。

我们看到,尽管捐赠者家属同意捐赠其亲属的部分器官,但他们依然保留着对尸体完整性的要求,他们只是愿意捐赠亲属身体的某一部分,而非完整身体。这也是遗体捐赠(完整身体的捐赠,用于医学实验)和器官捐赠的差别。在尹志科(2012)所研究的器官捐赠志愿者的个案里,也表明了同样的趋向,即那些志愿者更愿意捐赠某些器官,而非整个遗体。埃尔顿等(Alden,et al,2000)在研究亚裔美国人和欧裔美国人捐赠率差异时发现,真正使得亚裔美国人捐赠率低的首要原因就是他们对身体完整观的秉持,认为器官捐赠破坏了身体的完整性。或许正是考虑到家属对尸体完整性的要求,所以在移植实践中,摘取器官后,身体并非破烂不堪,或是一副掏空的皮囊,相反,医生用纱布将其腹腔填满,然后再小心地缝合好,使之成为完好的尸体。在这里,死亡被看成是生命的另一种存在形式,于是人们模仿生者想像死者的“生活世界”,并创造条件以实现其“生活”的继续。

(三)生命的延续

死亡造就的并非是个体人格与身体的完全隔离,更可能是它们之间的某种联系和不可分割性(Haddow,2005)。尸体器官移植,是用死者的有用器官去替换生者病损器官的过程。伴随着生者的生命持续,移植的器官也获得了新的生命。因而,捐赠的器官,在一些捐赠者及其家属看来,不仅仅是一个“物”,作为生命的一部分,它携带了捐赠者(死者)的性情秉性和人格特征,获得了重生。器官捐赠使得他者生命得以持续的同时,自我的生命也得以延续。这成为部分器官捐赠者及其家属捐赠器官的主要动因。上述肖某个案已经表明了生命延续的主张,袁某的捐赠案例也明确地表明了这一点。

袁某,40余岁,重庆人,一家在广东打工多年。2012年6月份的一天,袁先生感觉头痛,到医院检查后,发现其脑内有动脉瘤,已破裂,需要立即到大医院手术。随后,袁某被转到J医院。经过检查后,主治医生告诉其家属,袁某的脑干细胞已大量死亡,没有生还可能,并提及器官捐赠的可能。袁某的儿子表示接受捐献,但袁某的爱人却难以接受。其儿子劝说妈妈:

我其实之前也看到过器官捐赠的报道,觉得是一件很好的事情。我是觉得爸爸走了,留下妈妈、妹妹和我,把器官捐给别人,如果那些人活下来的话,就相当于爸爸还活在这个世上,我们的心中也有个念想。

(20120615袁某的儿子)

最终,家庭内达成共识,同意捐赠。我还想摘录一段器官捐赠志愿者的访谈内容以补充①这是从尹志科访谈资料原稿中摘录的。她出色的访谈能力和毅力,使之获得了宝贵的关于器官捐赠志愿者的一手访谈材料。由于研究主题相似,我曾协助其导师修改她的硕士论文。在此摘录一段访谈材料,特表感谢。请参见(尹志科,2012)。。

你看有人就是那个眼角膜嘛,捐献给别人能够给别人带来光明对不对?我就看了,哎呀,可以呀。反正我呢,人呢,现在呢,反正就是讲人老了反正死了也不知道了,反正能够有东西,自己身上的东西能够给别人可以用上的话,为什么不可以呢?……或者是和我玩得好的朋友,或者是我女儿有那么一天发现我妈妈的眼睛能够带来光明的话,那不错啊,两个人多走动走动,变成好朋友了。就像我妈妈还在世上一样。还活着还没死。她们认为啦,我两个女儿认为是这样,反正我死了,不晓得了。她们可能认为我妈妈还活着还在世一样,她的东西什么还给张三李四了,什么给王五了,他们都还活得很好,是吧?或者它们不一定都在长沙,眼睛可能到北京去了到上海去了,全国各地都是排队的要,是吧。就像是全国各地都有亲人一样的。

(一位60岁的退休职工,长沙籍器官捐赠志愿者)

正是有了生命延续的念想,捐赠者家属很容易提出各种对器官接受者的要求。通过对器官协调员的访谈,我们得知这些要求繁多。比如,有家属认为,捐赠者心地善良、乐于助人,虽然捐赠者生前未表达捐赠的意愿,但捐赠器官也是他或她愿意的,他们的要求是接受者必须也是个“好人”,这样才能配得上善良之人的器官。也有家属提出要见见接受者,想和接受者建立进一步的联系。还有对接受者性别、职业等的要求。但实践操作中,赠受双方均是匿名的。捐赠者家属一般只知道器官赠予了一个需要移植的病人(至于他或她是从事什么职业的、甚至是“好人”还是“坏人”都不得而知,因为不管什么样的接受者在医生的眼里,都是病人),接受者也不知道捐赠者来自何方,往往只知道器官本身的质量好坏与否。

由于缺乏接受者的信息,亲属们所谓生命延续的愿望可能受挫。这似乎不近人情,但实践表明,这或许对赠受双方都是有利的。因为,其一,很多愿望在医学看来是难以满足的。比如,所谓“好人”、“坏人”的划分也一直是伦理学的困境。所以接受者主要是按照医学的标准来分配的(下文将详细分析)。其二,试图连结赠受关系,可能并非是接受者愿意的,因为已有先例表明了这可能给接受者家庭带来无穷的麻烦(比如试图确定恋人关系、亲子关系),甚至是金钱的索取(Sharp,1995)。其三,为了防止器官的金钱买卖。一旦知晓双方的信息,在资源稀缺的情况下,则可能出现器官的交易。其四,在一些移植案例里,捐赠者的器官移植给了不同的病人,假如都试图建立这种亲情关系,则必然面对着伦理学的考量。所以,中国的医学实践,遵从国际上的惯例,也实现了这种双向的匿名关系,尽管这种做法也可能被其他方面所干扰②需要强调的是,媒体对器官捐赠者和接受者实名制的报道实际上可能破坏了这种惯例,将捐受双方置于尴尬的境地。所以在这里,笔者更愿意建议,尽管捐赠的行为值得推崇,但为了不给他们双方带来不必要的困扰,新闻报道应该匿名或化名。前文江西籍捐赠者家属面临所在村庄的非议表明,在官方宣传和传统道德存在冲突的当下,不应实名报道捐赠者的故事。。

(四)生命的分配

上文曾提到,中国器官移植等待者与可供移植的器官之间的比例大约为30:1,供不应求的情况相当严峻。这就涉及一个更为实践性、也最为困难的问题,即稀有资源的分配问题。器官移植,是对终末期病人的有效救治方式,对某些疾病来说,也是挽救生命的惟一途径。因而,与其说是器官的分配,还不如说是生命的分配。实际上,在发现潜在捐赠者时,分配已经开始了。我们的观察发现,从潜在捐赠者出现,到器官被移植到最终的病人身上,至少经历了两次分配。

第一次分配发生在捐赠者所在医院,即将捐赠者分配给某一家器官获取组织(OPO)——负责器官的获取、摘除、分配等工作。目前,全国只有上海市建立了省级的OPO,其他都是各个医院自己的OPO。这就是说,中国目前有165家具有器官移植资质的医院,那么就有160多家OPO。假如任意的分配,那么OPO争夺资源就成为必然的事态。为防止出现OPO无序争夺器官资源,G市所在省级卫生行政部门划分了省内各个OPO的服务范围。这个划分一般有两个原则:一是惟一原则,即各级各类医疗机构只有惟一的OPO为其服务;二是就近原则,即尽可能考虑到OPO与所服务医疗机构的距离,以缩短器官运输的时间,保证器官的质量。这样,每家OPO都有自己的协作医院,当出现潜在捐赠者时,捐赠者所在医疗机构所对应的OPO就成为其必然所向。

当捐赠者被运送到具体的OPO,就面临着器官的第二次分配,也是器官的最终分配和流向,即分配给病患。至此赠受之间才连接起来。如果说第一次分配是一个组织管理问题,那么第二次分配则是一个医学权力问题。

中国的器官分配曾长期处于医学权力滥用的状态。据笔者的信息报道人介绍,中国相当长一段时间是依靠移植科室的领导和主管医生自行决定器官的流向,这自然会考虑到医学的因素,但医学之外的所谓“关系”的因素也必然参与其中,医生的权力决定着器官的走向。在大量依靠死囚器官,且移植病人为数不多的2000年之前,分配问题还未突显出来。但随着移植水平的提高,移植人数的增多,与之相对的是死囚数量的骤减,公民自愿捐赠的不足,这时分配就成为一个核心问题了。

2010年,在参考了美国等国家的器官分配与共享体系的基础上,国家卫生部印发了《中国人体器官分配与共享基本原则和肝脏与肾脏移植核心政策》(2010),并开发了中国肝脏、肾脏分配与共享的计算机系统。2011年4月这个系统在笔者调查的J医院首次应用,目前已经在全国的其他移植医院推广,并全国联网。这样,器官捐赠者及家属将分配的权利让渡给医疗机构,而医疗机构无论出于自愿还是政策强制,又将其进一步让渡给了不惧权贵的计算机系统。

以肝移植为例,这个分配系统实际主要由两个子系统构成:一是器官获取组织(OPO)使用的捐赠者登记和器官匹配系统,一是移植医院使用的移植等待者系统。移植等待者首先按照医疗紧急度评分和等待时间排序(并随医学数据的变化而变化)。待触发匹配系统时,捐赠者与移植等待者匹配排序的标准依次是:地理因素、年龄因素、医疗紧急度评分、血型匹配、器官捐赠者及其亲属的优先权、等待时间。在红十字会协调员的监督下,当触发的按键由OPO工作人员点击时,器官,在最大限度地降低人为因素的条件下,实现了它的归属①地理因素作为第一分配因素,即区域优先原则,意味着,捐赠的器官首先分配给获取该器官的OPO所属的移植医院的等待者;其次是省级区域内其他的移植医院的等待者;再次才是在全国范围内进行分配。制度之所以如此安排,主要是增强各个医院OPO接受捐赠者的积极性,同时又避免因器官垄断而发生的浪费现象。。

目前,从实践看,G市的各大移植医院已经使用上了这个分配系统,按照系统的规则筛选出待移植的病人,从客观上保障了器官分配的公平、公正、公开,保证了病人获得移植的“机会”。但一个不容忽视的问题是,并非所有病人都有获得移植器官、进行移植的能力。这就涉及到形式上的公平与实质不公平之间的关系。

笔者从对移植病人的访谈了解到,在G市,肝移植的手术费用大约在30—50万元(根据肝源的质量、紧缺程度等不同而变化)。手术后的花费,第一年10—15万,第二年5—8万,然后逐渐减少维持在每月5 000元左右的水平。这样高额的移植费用并非每个家庭都能承担的。因而,上文提及的30:1的移植比例,只能是个理论数据,在实践中,真正需要移植、而又有能力移植的病人依然是少数。J医院移植病人的等待名单和等待时间显示,很少待移植病人等待1年甚至更久的时间,一般几个月的时间或更短的时间就可以获得器官,完成移植。在笔者访谈的30余位移植病人中,大多数家庭属于中产阶级以上,移植费用不是他们考虑的主要因素,他们更关心的是术后的生活质量。

但依然有一些个案,在经过移植后的大开销后,面临着基本生活的窘境。更为艰难的是,他们多半在移植后辞去了先前的工作,或者只是从事清闲的低收入工作。赖先生2007年10月做完手术,他向笔者道出了移植花费情况:

当时住院花了45万,后来出院后,3个月,我又第二次住院,肝脏排异,发烧,感冒,又花了6万多。总共花了50万。自己家10多万,还是靠亲戚、朋友,大姐借一点,一个人借1—2万。我女儿又从公司里面借了20多万。他们都很支持。

(20101013赖先生)

44岁的福建潘先生以前是一家海鲜酒楼的二把手,生活富裕。2007年以来,他做了两次移植手术,花掉了100多万,现在每个月的药费依然要4 000多元。他告诉笔者:

现在就没什么钱了,我这次还问医生,有没有便宜的药,他说现在没有。现在经济不行了。以前还是赚钱,现在这种压力,就不能赚钱,现在还向小孩要钱。3个月花费2万。开始刚出院一个月就要1.7万,现在慢慢减下来了,一个月5 000元。小孩现在都快成家了,他们自己做生意有点钱,我都不敢拿他们的。他们也愿意给。我说钱不够,我女儿就拿2 000元。我没留下什么给他们,还向他们拿钱,我心里也不怎么舒服,他们自己也有自己的事。

(20101015潘先生)

器官移植的手术费用是一次性的,而手术后的药物支持,尤其是免疫抑制药物则是终生的。普乐可复(一种进口免疫抑制剂,又称FK506)因其副作用相对较小等优势成为笔者访谈病人的首选药物。一盒普乐可复(1毫克*50粒),在中国的售价为1 200—1 500元不等,平均每粒药需要30元左右。这样,对于一个一天需要吃3—4毫克的病人来说,不包括其他的费用,仅仅是免疫抑制药物,每天就需要上百元,而这种药在术后第一年吃得更多。

为降低因社会贫富差距导致在移植上的实质不平等,国家已有一些措施,包括将手术后的药品费用纳入医疗保障的范畴。不久前出台的《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(2012)中也提出,要探索在省级以上红十字会设立人体器官捐献救助基金,为捐受双方提供必要的人道救助。这就意味着,国家不仅对捐赠者给予一定的补偿,同时对于器官接受者,防止因大病返贫,也将给予一定的救助。如果这项工作顺利推行的话,将在一定程度上扭转“器官为富人所垄断”的糟糕局面。

(五)礼物的循环

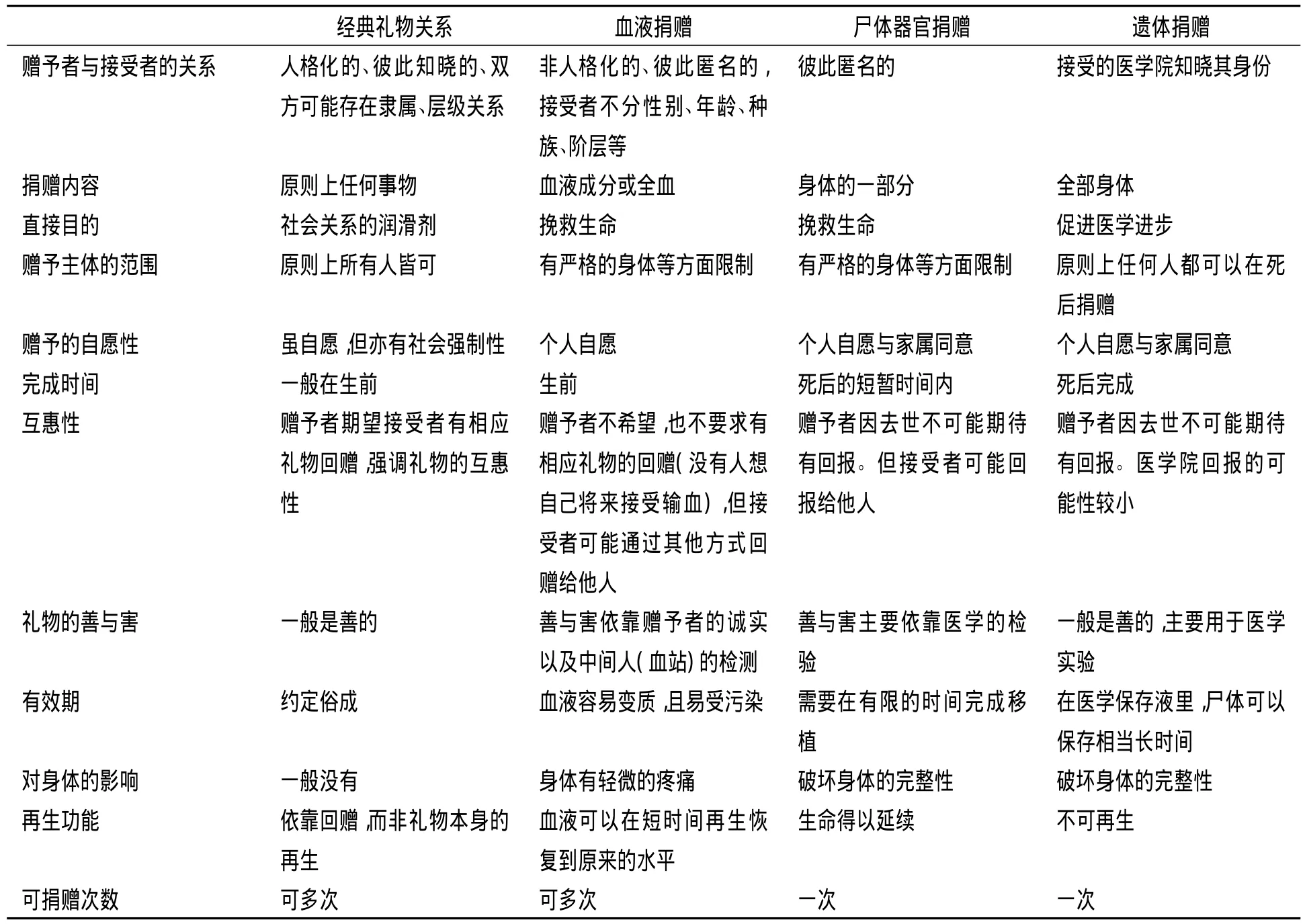

器官捐赠在官方话语中被称之为“生命的礼物”。当然,它也经常是其他捐赠,如血液捐赠、精子捐赠等的另一种表述(余成普,2010a)。既然谓之“礼物”,我们就有必要对礼物的属性做出一番分析了。礼物是人类学经典的分析主题①限于篇幅,本文无法回顾已有的、浩如烟海般的礼物研究,读者可参考马凌诺夫斯基、莫斯、阎云翔等学者经典礼物的研究成果。,众多学者的分析表明,礼物的最大特点体现其互惠性,作为社会关系的润滑剂,礼物交换常常发生于熟人之间。如果将器官捐赠这一生命的礼物与传统的礼物相比,甚至与血液捐赠、遗体捐赠相比,就会发现它的特殊性。为了明晰它们的区别与联系,笔者通过表格展示之,见表1。

表1 经典礼物关系与生命礼物关系的比较

笔者不打算一一将上述表格的内容展开。在这里,尤为要强调的是,器官捐赠,按照笔者已经叙述的原因,它是发生在在接受双方的匿名关系中,且是在死后短暂时间内完成的,这就最大程度地区别了传统的礼物、血液捐赠和遗体捐赠。因而有学者认为,尸体器官捐赠,由于接受双方并非处于同一社会关系中,甚至阴阳两隔,接受者难以回礼于赠予者,如果说器官捐赠是生命的礼物,只能产生虚假的礼物关系(Ohunki-Tierney,1994;Lock,1999)①本文重点研究尸体器官捐赠,对于活体器官捐赠,有学者指出,由于器官价值难以估计,因而接受者(主要是其亲属、配偶等家庭成员)可能因难以回礼而面临着终身的压力,活体捐赠是一种礼物的暴政(Scheper-Hughes,2007)(tyranny of the gift)。。本文认为,这种发生于陌生人之间的礼物关系,并非是你来我往的互惠性,而是在更大的社会关系里实现的礼物的循环。

一方面,正如尹志科(2012)基于大量器官捐赠志愿者的实证材料所表明的,一些捐赠志愿者曾经受到社会恩惠,意欲通过器官捐赠的方式回馈社会。另一方面,器官受赠人可能实际上正以“回报他人”或“回报社会”的方式进行间接回报,从而使持续的匿名的礼物关系得以维持。某些情况下,受赠人还可能要求其家人和朋友捐钱、捐血、捐时间,来补偿他们使用的器官。所以,器官捐赠并非单一的义举,而是和整个社会的利他行为绑定在一起。当利他的氛围在社会中散漫开来,器官捐赠才能突破文化和制度的壁垒,走向持续。反过来,器官捐赠,连同其他慈善捐赠,也充当了社会团结的纽带,成就了更广范围内的礼物关系。

除此之外,在制度设计上,为表彰器官捐赠者及其家属的义举,国家也力求给予捐赠者家庭一定的救助或者激励。需要说明的是,我们所言的器官捐赠,是一种自愿无偿的行为,而非买卖的交易行为。但无偿,并非没有任何的激励,更多的是一种象征激励和人道救助。所谓象征激励,意指那些并非是基于物质性或功利性的激励,而是为满足人们社会和心理需要(如尊敬、爱心、意义、价值等)而采用的非物质激励,象征激励主要是对符号资源的应用,即通过对符号的选择和组合,传达某种意义与价值(余成普,2010b)。它也会涉及到金钱,但更多的是对金钱的符号化使用(symbolic use of money)(Zelizer,1994)。比如广东省红十字会在附近城市的正果万安园设置的捐赠者纪念碑即是一例。人道救助主要是为困难的捐赠者家庭提供丧葬补贴、医药费补贴、子女教育补贴等。为捐赠者家庭提供必要的丧葬补贴以及为困难的捐赠者家庭减免医药费用,从根本上来说,不是为器官定价,也不是物质交换,而是一种既保留了利他的伦理,同时又通过明确的途径提供的一种人道援助。

笔者在这里强调的是,器官捐赠作为生命的礼物,不仅对传统的人类学礼物研究具有扩展意义,在实践上,它还连同血液捐赠,作为在开放的社会环境中给予陌生人的礼物,相比那种熟人社会中的赠予交换,更能拉近人们的距离,消解社会的冷漠,促进整个社会的团结。这也是器官捐赠——作为赠予陌生人礼物的深远意义所在。

四、小 结

中国的器官移植虽然开展了近半个世纪,器官捐赠工作却刚刚起步。国际舆论持续责难中国一直以来的器官来源问题,国内死囚人数的骤减、活体捐赠的不鼓励、器官买卖的禁止,都使得建立完善的器官捐赠体系迫在眉睫。器官捐赠体系的建设,我们借鉴了国际上的成熟经验。实践证明,拿来主义的、急功近利的、梦想一蹴而就的做法在中国难以奏效。因为,捐赠体系建设的每一步都具有社会文化的地方性意义,它关涉到个人与家庭(家族、社区)、身体的部分与整体、死亡的生物性与文化性、生命的赠予与回馈,以及器官的分配和公平性等社会文化问题。因而,没有对中国社会文化环境的深刻理解,一切照搬照做的行为都注定遭受挫败。

中国三年多的捐赠体系试点建设,在很多方面已经考虑到中国复杂的文化背景,比如对家庭的尊重、对死者尸体的合适处理、采用可以接受的脑心双死亡判定标准、给予捐赠者家属以人道补偿等,都很好地体现了医学对文化的适应和调整。但诸如在处理官方主流话语与传统道德之间的鸿沟、媒体急功近利的报道、激励的额度与操作、移植可及性、分配的透明性等方面还存在着备受诟病、需要完善的地方。因而,适时总结捐赠体系建设过程的经验和教训,将有利于建构符合中国文化情境的捐赠体系,推动器官捐赠和移植的顺利开展。

笔者这里还想强调的一个观点是,同为人体组织(细胞)的捐赠,中国的器官捐赠体系建设应该从血液捐赠历史中吸取营养,尽管它们存在着表1中的一些差异。首先,我们应该坚持无偿的器官捐赠,打击一切买卖和变相买卖行为。因为器官买卖不仅加剧了社会的不平等,也直接影响到捐赠本身。借用蒂特马斯(Titmuss,1970:187)在研究血液政策时所敏锐地指出的,当经济人的规则被制度化且被接受后,人们放弃利他主义的动机比放弃经济人规则更为容易,一个社会中既存在器官无偿捐赠又存在市场买卖,分裂了人们的共同认知和价值观,经济利益必定打败生命赠予,成为衡量是否要捐赠的单一维度,这是对一个国家利他主义精神的践踏以及社会团结的破坏。器官捐赠,连同血液捐赠,不仅挽救了他者的生命,其深远意义在于拉近人们的距离,消除社会的冷漠,促进社会的团结,充当开放社会的黏合剂,这正是物欲横流、权力肆行的当下中国所紧缺的。其次,我们应该坚持器官捐赠的自愿性。一些国家采用的“推定同意”(假如个人和亲属不反对,即视为赞成捐赠)策略,在中国目前的信任环境下,可能激发民众的反感和抵制。个人,尤其是家属的赞同依然是捐赠与否的先决条件。再次,中国的血液捐赠历程告诉我们,传统的文化模式不是不可以改变,但需要长期的过程。因而,笔者更愿意建议中国的捐赠体系建设是在尊重传统文化的同时逐渐地改变它,或者变革技术去适应它(如上文所言的脑心双死亡的判定)。最后,中国公民是有悲悯之心的公民,是可以为他者(包括陌生人)做出生命赠予的公民(景军,2006)。但器官捐赠不单纯是一个利他的问题,公民从利他的动机和本性转化为实际的行动,不仅需要制度的革新,也需要社会的动员和对文化模式的改造。

[法]福柯著,刘北成译.临床医学的诞生.南京:译林出版社,2001.

[法]郭于华.死的困扰与生的执着:中国民间丧葬仪礼与传统生死观.北京:中国人民大学出版社,1992.

赫尔兹著,吴凤玲译.死亡与右手.上海:世纪出版集团,2011.

黄洁夫.我国肝移植的现状及前景.中华外科杂志,2007,(15).

黄洁夫.我国器官移植事业发展的关键性举措.中华器官移植杂志,2010,(7).

黄洁夫.推动我国器官移植事业健康发展的关键性举措——心死亡器官捐献试点工作原则性思考.中华器官移植杂志,2011,(1).

黄焱等.借鉴国际器官捐献经验探索我国器官捐献模式.中国市场,2011,(9).

霍枫等.公民心死亡器官捐献肝移植.中华消化外科杂志,2012,(1).

景军.铁默斯预言:人血买卖与艾滋病的孪生关系.开放时代,2006,(6).

景军.穿越成年礼的中国医学人类学.广西民族大学学报(哲学社会科学版),2012,(2).

[法]勒布雷东著,王圆圆译.人类的身体史与现代性.上海:上海文艺出版社,2010.

刘雅兰等.北京上海武汉三城市中青年对器官移植的认识和意愿的调查.中华医学杂志,1997,(1).

宋儒亮.脑死亡与器官移植:关联、争议与立法.北京:法律出版社,2008.

[日]汤浅泰雄著,马超等编译.灵肉探微:神秘的东方身心观.北京:中国友谊出版公司,1990.

唐媛.器官移植的伦理研究.中南大学生命伦理学专业博士学位论文,2008.

尹志科.器官捐献动机的质性研究.中南大学护理学专业硕士学位论文,2012.

余成普.生命的礼物——读蒂特马斯《礼物关系:从血到社会政策》.社会学研究,2010,(1).

余成普.单位团体献血运作的过程与机制.社会,2010,(2).

余成普.器官移植病人的后移植生活:一项身体研究.开放时代,2011,(11).

张雅音等.器官捐赠劝募成功经验之探讨.重症医学杂志(台湾),2010,(2).

张永平等.我国器官移植的现状与伦理学思考.中国医学伦理学,2002,(5).

Alden D L,Cheung,AHS.Organ Donation and Culture.Journal of Applied Social Psychology,2000,30(2).

Ben-David O B.Organ Donation and Transplantation:Body Organs as an Exchangeable Social-Culture Resource.Greenwood Publishing Group,2005.

Budiani D.Facilitating Organ Transplants in Egypt:An Analysis of Doctors’Discourse.Body and Society,2007,13(3).

Cassell E J.The Sorcerer’s Broom:Medicine’s Rampant Technology.Hastings Center Report,1993,23(6).

Daar A S,Marshall P.Culture and Psychology in Organ Transplantation.World Health Forum,1998,19.

Haddow G.The Phenomenology of Death,Embodiment and Organ Transplantation.Sociology of Health and Illness,2005,27(1).Hyde M K,White K M.Disclosing Donation Decisions:the Role of Organ Donor Prototypes in an Extended Theory of Planned Behaviour.Health Education Research,2009,24(6).

Ikels C.Ethical Issues in Organ Procurement in Chinese Societies.The China Journal,1997,38.

Jansen N E,Leiden H A,Haase-Kromwijk BJJM.et al.Organ Dontion Performance in the Netherlans 2005—08;Medical Record Review in 64 Hospitals.Nephrol Dial Transplant,2010,25.

Joralemon D.Organ Wars:The Battle for Body Parts.Medical Anthropology Quarterly,1995,9(3).

Joralemon D.Shifting Ethics:Debating the Incentive Question in Organ Transplantation,Journal of Medical Ethics,2001.27(1).Kaufman S R,Morgan L M.The Anthropology of the Beginnings and Ends of Life.The Annual Review of Anthropology,2005,34.Lock M.Culture Aspects of Organ Donation and Transplantation.Transplantation Procceedings,1999,31.

Lwin M O,Williams J D,Lan L L.Social Marketing Initiatives:National Kidney Foundation’s Organ Donation Programs In Singapore.Journal of Public Policy and Marketing,2002,21(1).

May T,Aulisio M P,Devita M A.Patients,Families,and Organ Donation:Who Should Decide?The Milbank Quarterly,2000,78(2).

Moniruzzaman M.Living Cadavers.Bangladesh:Biovilence in the Human Organ Bazaar.Medical Anthropology Quarterly,2012,26(1).

Ohnuki-Tierney E.Brain Death and Organ Transplantation:Cultural Bases of Medical Technology.Current Anthropology,1994,35(3).

Papagaroufali E.Donation of Human Organs or Bodies after Death:A Cultural Phenomenology of‘Flesh’in the Greek.Ethos,1999,27(3).

Perkins K A.The shortage of cadaver donor organs for transplantation:Can psychology help?American Psychologist,1987,42(10).

Price D.Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation.Cambridge:Cambridge University Press,2000.

Price D.Organ and Tissue Transplantation.London:Ashgate Publishing Limited,2006.

Radecki CM,Jaccard J.Psychological Aspects of Organ Donation:A Critical Review and Synthesis of Individual and Next-of-kin Donation Decisions.Health Psychology,1997,16(2).

Roberts R D,Wolkoff M J.Improving the Quality of Whole-blood Supply:Limits to Voluntary Arrangements.Journal of Health Politics,Policy and Law,1988,13(1).

Scheper-Hughes N.Theft of Life:The Globalization of Organ Stealing Rumors.Anthropology Today,1996,12(3).

Scheper-Hughes N.Truth and Rumor on the Organ Trail.Nature History,1998,107(10).

Scheper-Hughes N.The Global Traffic in Human Organs.Current Anthropology,2000,41(2).

Scheper-Hughes N.The Tyranny of the Gift:Sacrificial Violence in Living Donor Transplants.American Journal of Transplantation,2007,7(3).

Scheper-Hughes N,Lock M M.The Mindful Body:A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology.Medical Anthropology Quarterly,1987,1(1).

Shafer T J,Wagner D,Chessare J,et al.Organ Donation Breakthrough Collaborative:Increasing Organ Donation through System Redesign.Critical Care Nurse,2006,26(2).

Sharp L A.Organ Transplantation as a Transformative Experience:Anthropological Insights into the Restructuring of the Self.Medical Anthropology Quarterly,1995,9(3).

Sharp L A.The Commodification of the Body and Its Parts.Annual Review of Anthropology,2000,29.

Shimazono Y.The State of the International Organ Trade:A Provisional Picture Based on Integration of Available Information.Bulletin of the World Health Organization,2007,85(12).

Siminoff L A,Gordon N,Hewlett J,et al.Factors Influencing Families’Consent for Donation of Solid Organs for Transplantation.The Journal of the American Medical Association,2001,286(1).

Stickel D L.Organ Transplantation in Medical and Legal Perspectives.Law and Contemporary Problem,1967,32(4).

Taylor J S.Stakes and Kidneys.London:Ashgate Publishing Limited,2005.

Titmuss R M.The Gift Relationship:From Human Blood to Social Policy.New York:A Division of Random House,1970.

Zelizer V.The Social Meaning of Money.New York:Basic Books,1994.

C912.4

A

1000-9639(2014)01-0131-14

2012—11—12

国家社会科学基金项目“中国器官移植的困境及出路的社会学研究”(10CSH032);中国博士后特别资助

基金项目“生命的等待:中国器官移植的困境及出路”(201003381)作者简介:余成普,中山大学人类学系副教授(广州510275)。

book=143,ebook=138

【责任编辑:赵洪艳;责任校对:赵洪艳,张慕华】