近代企业家刘鸿生的商业王国

2014-08-21毛杰

毛杰:浙江省社会科学院历史所助理研究员

刘鸿生(1888-1956),原籍浙江定海,中国近代著名的实业家,曾有“煤炭大王”“火柴大王”“企业大王”等称号。他以煤炭销售起家,先后创办火柴、水泥、煤球、搪瓷、毛纺、煤矿等制造业,以及包括保险、银行、码头等在内的服务业,最终形成了一个集轻重工业、运输业、金融贸易业在内的庞大的刘氏企业集团。

刘鸿生出生富裕家庭,其祖父刘维忠开设丹桂茶园,父亲刘贤喜于轮船招商局任职。1895年,其父因病去世,刘氏家境中落。刘鸿生早年就读圣约翰大学,因推辞该校校长提出的赴美留学并将来留校任牧师的机会,于19岁那年退学。之后,在经历了两年的教员、翻译职业生涯后,刘鸿生经人介绍进入开平矿务局( 1912 年开平与滦州矿务局合并,组成开滦矿务总局)任“跑楼”,1911年提升为买办,负责开滦煤在上海、苏州、无锡、宜兴、常州、镇江、南通以及江阴至浦口一带的销售。短短几个月时间,刘鸿生就使得开滦煤在上海的销量增加了一倍有余。此后,刘鸿生通过自租船只赴秦皇岛装煤回沪销售,与义泰兴煤号等合伙设煤栈,在上海及长江中下游地区广设销煤机构等方式,使得开滦煤销量急剧上升。1904年开滦煤在上海的销量为40,067吨,占煤市总销量的4.62%,1911年为154,830吨,占14.08%。而从1912年开始,开滦煤销量大增,1912年为185,734吨,1913年为281,999吨,1914年为399,442吨,1915年为415,664吨,1916年为480,196吨,1917年为513,194吨,直到1924年数量激增为977,592吨,占煤市总销量的47.15%。煤炭销售使刘鸿生从中获取了巨额利润,短短几年便获银百万两。据估计,自1909年刘鸿生进入开平矿务局到20世纪20年代末,其各项销煤收入几达300万两左右。

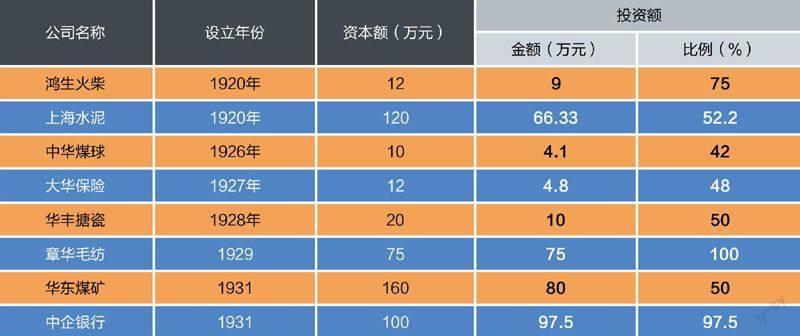

在成为名符其实的“煤炭大王”之后,刘鸿生于20年代初正式转向实业领域的投资。刘鸿生第一个实业投资领域为火柴业。1920年1月,刘鸿生出资9万,集资12万元,在苏州开设鸿生火柴无限公司,刘鸿生任总经理。1926年鸿生火柴增资50万元,改为股份有限公司。1930年,鸿生火柴与荧生、中华两大火柴公司合并,成立大中华火柴有限公司,总资本1,910,080元。1920年9月,刘鸿生出资60余万,和朱葆三、李拔可等人在上海成立华商上海水泥股份有限公司,1923年华商水泥正式建成投产。此后,刘鸿生陆续创立中华煤球、大华保险、华丰搪瓷、章华毛纺、华东煤矿、中企银行等公司。此外,刘鸿生还于上海及长江中下游地区收购、建造了大量的码头,其中包括上海的中华码头公司,南京、江阴、镇江码头等等。

1931年,中企银行成立后,刘氏企业集团基本形成,其直接和间接投资的企业达70余家,投资总额共计740余万。刘氏企业集团在全国煤炭、火柴、水泥等部门均占有较大比重。其中上海华商水泥成为当时中国三大水泥厂商之一,章华毛纺公司和中华码头公司也是当时同业企业中的佼佼者,而大中华火柴公司更是确立了其在全国火柴业中的霸主地位,1930年大中华火柴公司的生产量和销售量都占全国火柴业的五分之一多。

刘鸿生商业王国建立的显著特征

刘鸿生的商业王国是在二十世纪一二十年代逐渐发展起来的。此时,中国国内政局不稳,内战不断,社会处于动荡之中。面对在政治和资本上处于绝对优势的外国资本的竞争,本就缺乏资金和技术的民族私营企业更是步履维艰。在这个大背景下,刘氏企业集团通过各种方式来寻求自身的生存与发展。例如通过多元经营的企业经营模式降低投资风险;通过同业合并、联营等方式降低本国同业竞争,共同对抗国外资本的压迫;通过学习西方先进的生产技术及管理经验来提升企业的竞争力等等。刘鸿生在企业创建和壮大过程中采取的这些具体举措,有成功也有失败,但都构成了刘氏企业集团鲜明的特色。由此,本人试图从企业创办、产品营销、企业经营及企业管理四个方面来论述其具体特征。

刘氏企业集团第一个最显著的特色就是企业创办过程中采取了分散投资,多元经营的战略。与当时以荣宗敬和荣德生兄弟为首的荣氏集团集中于面粉与纺织业相比,刘鸿生自1920年进军火柴业后,先后涉及水泥、煤球、保险、毛纺、银行等诸多行业。刘鸿生采取多元经营战略,主要原因在于他认为在当时社会政治、经济环境不稳定的状况下,分散投资有利于降低投资风险,调剂盈亏。以1931年刘氏企业为例,其中华商水泥盈利 483,125.78元,华丰搪瓷盈利27,429.64元,而华东煤矿、章华毛纺和中华煤球公司皆处于亏损状态,分别亏损153,765.78元、17,427元和63,614.36元。值得注意的是,刘鸿生的多元经营战略并非是漫无目的漫天撒网式投资,而是以煤炭销售和火柴业为核心,构建了两条具有较强联系性和内在统一性的产业链。如上所述,刘鸿生是以煤炭销售起家的,为配合煤炭销售量的激增,他投资码头仓储以方便储存与运输。为了解决煤炭销售时出现的大量次质烟煤及码头堆积的煤屑问题,他创办了水泥厂和煤球厂。创办鸿生火柴后,刘鸿生又相继收购和创建了一批诸如梗片厂、盒片厂、制胶厂等上游企业。此外,刘鸿生为解决企业资金来源不稳的状况,创建了中企银行为其集团提供金融服务。

第二,刘鸿生在产品营销方面坚持以质量为本,以客户为先的营销策略。刘鸿生一直认为企业成败的关键因素就在于产品质量是否能得以保证。鸿生火柴厂创立之初,由于质量不过关,在1924年前一直处于亏损状态。于是刘鸿生高薪聘请留美化学博士林天骥从事火柴改良工作,最终解决了火柴头受潮容易脱落和赤磷片不耐磨损而易脱落两大关键性技术问题。改良后的火柴一经推出市场便广受欢迎,这其中固然有诸如五卅惨案引起的提倡国货的偶然因素,但是火柴质量的提高是鸿生火柴扭亏为盈最根本的原因。其次,以客户需求为最优先考虑因素。例如,刘鸿生在销售煤炭时建立了一张客户联络图,记录客户用煤的种类、数量和库存,等客户快断货时主动送煤上门。他聘请锅炉专家为用户检查锅炉设备,并提供改进方案和节约用煤办法。此外,他还创立煤炭化验室,对各种煤炭的发热量、灰分、挥发量、含硫量、固定炭等指标,以及煤块、煤屑等成分比例,写明化验报告单,并提供给用户参考以便按需采购。可以说,刘鸿生之所以能在煤炭销售业取得巨大成功,与他采取的以客户需求为先的营销策略有着直接的关系。

第三,企业经营方面,刘鸿生选择了同业合并及同业联营的方式壮大其企业规模。同业合并与联营方式是当时许多企业共同采取的经营策略,但对于资本实力不强且分散投资的刘鸿生来说,该方式是刘氏企业集团发展壮大的主要方式。鸿生火柴采取了同业合并战略,最终取得了巨大的成功。面对日本和瑞典火柴的倾销,刘鸿生认为:“外来火柴充斥,营业竞争,危机潜伏,再三思维,惟有合并数厂为一,以厚集资力人才,藉图竞存。” 1930年荧生、中华、鸿生三大公司合并成立大中华火柴有限公司,乐振葆出任董事长,刘鸿生出任总经理。此后,刘鸿生通过购买、承租、合并等方式逐步建立了一个实力雄厚的火柴企业。1930 年,大中华火柴公司共生产火柴122,037箱,占全国火柴总产量的 22.43%;销售111,052箱,占全国火柴总销量的 22.25%。直到1934年,大中华火柴有限公司扩张成为一个拥有七个火柴制造厂,一个梗片厂,资本总额365万元,年产15万箱以上,约占华中地区(苏、浙、皖、赣、湘、鄂等省)全部火柴产量的50%,约占全国火柴总产量15%的全国规模最大的火柴公司。

至于同业联营策略,在刘氏企业集团中体现得最为明显的是华商水泥公司。华商水泥建立之初,对外面对进口水泥倾销,对内则要与启新水泥竞争,长期处于亏损状态。直到1925年华商与启新签订联营协议,华商以退出华北和华中为条件,换取联营区域(主要是上海及华南市场)的优势。协议签订两月之内,华商与启新联合涨价两次,而华商也于1926年开始盈利。1931年,华商、启新及龙潭中国三家最大的水泥公司达成联营协议后,华商该年共盈利483,125.78元,比1932年增加了535.64%。此外,包括华丰搪瓷、中华煤球、章华毛纺等刘氏企业也都采取过产销联营的方式。例如,1931年中华煤球与中国、国华、大中国、南洋、华成、大中华、东方、光华、上海等9个煤球公司合组上海市煤球联合营业所,集中采购原料、管理生产及营销业务。可以说,刘鸿生的多元经营策略缺乏资金和国内同业行业的竞争,使得其只能通过同业合并或联营的方式来扩大规模和提高效益,而当时中国民营经济面对国外资本的沉重压迫也使得这种以妥协为主的方式成为可能。

第四,企业管理方面,刘鸿生吸收西方先进的企业管理经验,建立了一整套以股份有限公司为总体框架的科学企业管理体制。刘鸿生本人十分注重企业管理,他曾经说道:“生财有道,必须在经营管理上下工夫。”刘氏企业集团除鸿生火柴在创建时采取无限责任公司外,其余企业大多采取股份有限公司的形式。刘氏企业在企业管理方面最突出的特征在于其股份有限公司内部的股东会—董事会—总经理这种委托—代理关系十分清晰。中国当时许多企业虽然设立了股东会与董事会,然公司实际权利仍掌握在企业创办者手中。但是刘氏企业中,除鸿生火柴外,其他公司的股东会与董事会都具有相当一部分的权利。例如中华煤球公司1928年欲设立第二厂,对于订购新机器及选择新厂厂基问题,2月16日第10届董事会决议:“俟股东会通过后再议。”由此可见,在刘氏企业中,股东会不仅仅只是听取公司经营与财务报告,而是实际上拥有公司事务投票权的。此外,刘鸿生还雇佣了大批职业经理人参与企业的直接管理,而且据包括华商水泥、中华煤球、章华毛纺、中企银行等公司的章程来看,除鸿生火柴外,职业经理人的人选并不需要从股东内部产生。当然值得注意的是,刘鸿生此举并非他无意于企业管理,也不是他没有能力,而是因为刘氏企业集团过于庞杂,他本人又没有诸如荣氏家族那般的家族力量可以依靠,因此只能通过放权给股东会和董事会,并雇佣职业经理人来管理企业。在企业管理的具体措施方面,刘鸿生尤为重视成本核算问题,由此他建立了一套严格的成本会计制度和财务管理制度。他指出:“每一个企业,一定要有一套完整的成本会计制度。它可以告诉你哪一部门是厂里最薄弱的环节,需要想法子改进;哪一部门有浪费,需要想法子克服。成本会计是你的眼睛。”为此,他聘请著名会计师华润泉和林兆棠共同设计了上海水泥公司的会计制度,聘请上海商学院的会计学名家安绍芸和林兆棠共同设计了章华毛纺厂的会计制度。刘氏企业的会计制度可以说是当时中国最标准和最为严密的成本会计制度。例如章华毛纺织厂,为厉行成本会计,“制定表示发交各工场详细填载。凡经纬毛线之数量、单位价格、金额,逐一注明;并减去人工、制造费用、退回原料等等,得到真确之成本数字,先由工程师制定预计表,以与实际相比较。”

刘鸿生商业王国建立经验之借鉴

刘鸿生商业王国的建立,是多种因素共同作用的结果。其中既有诸如一战爆发为民族经济带来的历史机遇这样的偶然因素,也受到当时国内政治、经济、社会发展等多种因素的影响。如上文所述,刘鸿生关于企业创立、经营以及管理的举措,大多是受到当时具体社会环境影响,为解决企业发展过程中遇到的实际问题而采用的解决办法。可以说,刘鸿生商业王国建立过程中体现出的一些成功经验,大多带有鲜明的时代特色和历史局限。然而,刘鸿生在其商业王国建立过程中表现出的企业家精神,则可以为当代企业家提供很好的借鉴。

第一,注重调研,关注细节。刘鸿生极为关注调查研究,这不仅体现在其投资项目的选择和企业创办上,更贯彻于他整个企业经营和管理过程中。刘鸿生在投资办厂前,便会对其感兴趣行业的相关产品的专业知识、生产技术及市场需求进行调查,从而做到有的放矢。刘鸿生在鸿生火柴创办之前,即认真研究有关火柴生产的全部过程和生产技术。华商水泥创办前,刘鸿生便对水泥领域相关专业知识进行细致的研究,并相继赴日本和德国考察学习,直到完全了解水泥生产技术。在企业经营方面,刘鸿生更是极为关注专业知识和细节。例如他精通煤炭的各种知识,据说他随手拿起一块煤就能说出其种类、产地和成分。不仅如此,他还熟悉全国各矿区煤炭的生产情况和各城市用煤的消耗量、了解国际市场行情和煤价涨落规律。在企业管理方面,刘鸿生一直坚信要管好一个企业,就得首先了解这个企业的全部生产过程。

第二,拼搏进取的企业家精神。刘鸿生具有强烈的创业精神,可以说他几乎把他所有的企业利润都用于再投资上了。他的“刘鸿记”账房负责人说:“我们的老板不能听说帐上有十万现款,假如有,他一定不肯让永远存在账房里,他总要想个方法使他使用出去。”实际上,刘鸿生主要的收入一直都来源于商业,一战期间刘鸿生煤炭销售的收入即达到每年20万元以上,盈利极为可观。相反,刘鸿生创办的实业的盈利情况一直不太稳定,许多企业甚至长期处于亏损状态。尽管如此,刘鸿生一直没有放弃实业投资,他曾说过:“我相信所有的资本家都有这样一条癖好,那就是总希望一个企业变成两个,两个变三个……”由此可见,假如刘鸿生抱着小富即安的想法,而没有拼搏进取的创业精神,那么其商业王国最终是不可能建立起来的。

第三,勇于创新的心态。刘鸿生勇于创新的心态,在其商业王国建立过程中表现得尤为明显。这种创新不仅仅在于他的企业中引进了多少西方先进的技术设备,也不在于他创办了诸如中华煤球这样全国第一家机制煤球公司,而是他一直用一种创新、开放的心态来思考和解决问题。例如在煤炭销售中,刘鸿生不仅仅满足于当时现有的市场,而是积极去开拓新市场。当时陶都宜兴普遍以木柴烧窑,刘鸿生便动员窑主改烧煤炭,除了提供免费的煤炭和技术人员之外,还建立了十余个烧煤的新式窑以供实验。实验成功之后,宜兴各窑便纷纷改为烧煤,从而使得煤矿的销量大增。

总而言之,刘鸿生之所以能在短短20余年间,便从一无所有到建立一个庞大的商业王国,客观因素有之,偶然因素有之,但他具有的包括注重调研、关注细节、勇于拼搏和创新的企业家精神是其成功的一个必备要素,而当代民族企业家也可以从中吸取一定的经验和借鉴。

本文责任编辑:樊延明

fanym@sem.tsinghua.edu.cn