地方政府政治均衡与农村公共物品供给关系研究

2014-08-17马卫民

罗 芳, 马卫民

(1. 黄冈师范学院 商学院, 湖北 黄冈 438000; 2. 同济大学 经济与管理学院, 上海 200092)

一、引言

自2000年开始,农村税费改革逐渐在全国范围内铺开,并于2006年彻底取消农业税,随后一系列惠农政策的出台,使我国农民的负担大幅度减轻,可支配收入提高,生活得到明显改善。但同时,由于地方政府的财政收入骤减,农村公共物品的供给也因此显得捉襟见肘。然而,公共物品之于农民是不可或缺的,若是不足将会严重影响农民的生产与生活,导致农民的生产活动高成本运营,这势必减弱政府改革与惠农举措的预期效果。

随着农村改革的稳步推进,由“新农村”迈向“城镇化”,农村政治体制核心架构的新陈代谢、以及外围细枝末节的推陈出新一刻也没停止过。与此相应,新的利益集团不断涌现,已有的社会团体逐渐分化或解体在所难免。从一维的角度审视农村公共物品的供给,它存在两个端点:一端是资金的筹集,既可能来自上级政府的财政拨款,也可能取自地方政府的税收,还可能来自市场、民间公益组织或个人的资助等;另一端是物品的受益方,公共物品,包括地方公共物品,必然包括其主要的受益人群、次要的受益人群甚至完全不受益人群。因此,可以抽象出与农村公共物品供给相关的两个重要特征概念——“消费者集团”和“纳税人集团”,这里所指的“消费者”和“纳税人”应是广义的。

广义的或抽象的团体通常组织性较弱,而无组织、分散的团体很难形成合力对政府行为以及政治均衡产生影响。由于目前我国农村公共物品的首要供给主体是政府,因此这里仅讨论政府行为。关于政府的“政治均衡”,汤玉刚和赵大平[1]给出的狭义定义为,“人们通过一定的公共决策程序来实现市场自愿交换所不能有效提供的商品或劳务的过程”。笔者对此术语的解释为,在公共物品供给语境下,通过税收与财政机制,政府向纳税人集团征税并为消费者集团供给公共物品,实现执政能力函数最优化时的状态;此时,公共物品供给数量即为政治均衡产量,纳税人和消费者的政治价格即为政治均衡价格。相对于纯公共物品,农村公共物品又叫地方公共物品,它的纳税人和消费者更集中,组织性更强。容易集结的利益团体很可能组织起来与政府博弈,参与公共决策程序,进而影响政治均衡。

本文旨在分析地方政府供给农村公共物品的规模和结构的决定基础,目的在于考量地方政府的供给动机。众所周知,地方政府一方面渴望上级政府的财政拨款最大化,另一方面期待各利益团体的支持,而利益团体可归结为相排斥的两类,即消费者集团和纳税人集团。这些或相容或相斥的因素共同作用于政府这一矛盾统一体中,由它“溶解”、“消化”后最终输出唯一的公共物品供给结果,包括在哪儿、供给什么、规模以及结构怎样等。基于比较Goodman和Porter[2]以及汤玉刚和赵大平[1]研究的优劣势,本文分析了纳税人集团对政治均衡的影响。Goodman和Porter的模型建立在以两个以及多个候选人的公共物品供给方案为研究对象的基础之上,在政治均衡的效率分析中,凭直观经验图形予以论述[2];鉴于我国与西方国家体制上的差异,本研究以一个供给主体的两个或多个供给方案为研究目标,并基于严格的理论推演,绘制的政治均衡图形更客观,得出的结论也更具一般性。

针对汤玉刚和赵大平所探讨的国家层面的公共物品供给的特点,笔者则将视野锁定在地方即农村公共物品范畴,增添了上级政府财政拨款这一要素即变量。因此,两者最根本的区别反映在研究的基础——政府执政能力函数上的差异。此外,本研究还放宽了已有研究设定的不可分纳税人假设,据此分析了不同纳税人集团对政治均衡的影响,使理论又向现实逼近了一步。

二、文献综述

国外关于政治均衡与公共物品供给的研究颇为丰富。公共物品理论是公共支出理论的基础,公共物品的性质特征为政府收支行为提供了理论依据。然而经过50多年的发展,公共物品理论的缺陷逐渐显露出来。“市场无法有效提供公共物品,需要政府介入”的观点遭到越来越多的质疑。例如,Mcginty等运用25年的实验证据证明,经济学家们推测的“搭便车”并没有发生[3]。Buchholz等也发现,公共物品市场供给不足的问题往往都是能够避免的[4]。因此,公共物品的市场供给和自愿供给,以及直指“搭便车问题”的偏好显示机制成为了近年来公共经济学中公共物品理论的研究重点与主线。基于边际主义原理,Goodman和Porter提出政治系统的参加者能逐渐增加或减少他们希望影响政治结果的付出水平,不论有多小,这种递变都将对政治均衡产生影响[5]。但也不乏与边际主义原理背道而驰的理论,例如,Stigler的赢者通吃(winner-take-all)模型[6],一人一票模型(如中位投票人模型)等。以一人一票模型为例,模型决定了选举人从无到有的全部决策过程,没有给偏好强度留下表达空间,这一点在概率投票模型中得到改进[7]。除非人为约束,一人一票模型几乎没有均衡解[8];即便在中位投票人模型中产生了均衡解,却又反应迟钝:各投票人偏好的小变化对获胜方案(winning platform)无影响。

在“多数同意原则”的投票中,如果一个方案取胜,两候选人竞争模型中的双方都有赞同获胜方案的倾向。在这个意义上而言,政治家特征和偏好“不重要”。Dye甚至断言,不仅政治家不重要,而且政府的制度结构也不重要[9]。然而,最近许多经验研究却持相反的观点。关于国家层面的政府支出,Merrifield进行了有益的文献研究,并为公共物品开支受制度变量,如立法者人数、立法会议的会期、创制与公民投票、单项否决权等的影响提供了证据[10]。Persson和Tabellini的国际证据也表明,公共物品开销受选举是多数主义模式还是比例模式以及政治体制是总统制还是议会制的影响[11]。Persson和Roland等还梳理了公共物品生产的特定问题的研究文献,包括立法议价模型,总统与地方代表之间的议价,国会体系与议会体系的比较[12]。作为“议价”和“比较”的对照,纯投票模型中的政治问题则仅由选举唯一决定[13]。

国内对政府供给的实证研究极少,规范研究主要集中在“市场失灵论”上[14]。公共物品、外部性、信息不对称、自然垄断、收入分配和宏观经济波动等是造成“市场失灵”的重要原因,破解之道在于政府介入,这为政府适当干预经济提供了理论依据。该理论产生的背景是西方发达的市场经济,市场的自发协调和组织能力相对较强,因此,政府供给是市场的“剩余”这一论断自有其合理性,得出政府是弥补市场缺陷的可选择工具之一的政策主张也论据确凿[1]。“市场失灵论”虽然对解释我国政府供给结构和规模具有很大的启发作用,但是,由于我国与西方国家在政治体制和市场发育程度上存在较大差异,该理论的适用性大打折扣。刘尚希也指出,不能从市场经济的天然合理性假设出发,推导出政府存在和政府职能分工的合理性;对于计划者而言,恰当的公共支出范围不易把握,常常被主观认识的片面性所误导,因此,以“市场失灵论”判断公共支出范围具有局限性[15]。进而,他将公共风险作为政府支出范围判定的标准,提出凡是最终风险归宿到政府的,就应该作为政府支出的项目。于是,就有了“公共风险-公共产品-政府支出”的逻辑关系。但是,汤玉刚和赵大平又指出,“公共风险说”存在逻辑上的同义反复,因为对是否存在公共风险的判断也就是对政府支出范围合理性的判断[1]。

三、地方政府供给农村公共物品的理论模型

对于农村已有的、即将建设或动议的一件公共物品,同一人可能既是消费者又是纳税人。根据付出的“努力”,如出钱、出力等,以及从中获益的综合结果,农民将显现出“净”消费者和“净”纳税人的特征。由此,可将农民划分为或抽象为两类人或集团,即消费者集团(简称“消费者”)和纳税人集团(简称“纳税人”)。地方政府或组织即乡镇政府或村委会(简称“政府”)的目标函数是政治支持最大化,政治支持的主要来源包括上级政府、消费者和纳税人。通过向社会即农村社区提供公共物品的途径或手段,政府获得三方的政治支持。因此,政府供给或组织供给农村公共物品的“执政能力函数”或“政治支持度函数”W定义为:

W=A+λc·Vc(Q)+λt·Yt(Q)

(1)

由于Yt(Q)=Y0-Ct(Q),其中Y0为Q=0即Ct(Q)=0时纳税人的收入,Ct(Q)为纳税人负担的成本,且Ct(Q)≥0,式(1)又可表示为:

W=A+λc·Vc(Q)+λt·[Y0-Ct(Q)]

(2)

假设Vc(Q)和Ct(Q)都是连续的且二阶可导,并且:

(3)

(4)

式(3)表示消费者获得的价值与政府供给量同方向变化,即消费者的边际价值为正,并满足边际价值递减规律;式(4)表示纳税人付出的成本与政府供给量同方向变化,即纳税人的边际成本为正,并满足边际成本递增规律。

四、政治均衡

基于以上假设,由执政能力函数(2)得政治均衡的一阶条件为:

(5)

或

(6)

可见政治均衡时,若政府增加1单位产量,则由消费者处获得的政治支持等于由纳税人处获得的政治抵触。

(7)

可见消费者的边际价值与纳税人的边际成本之比等于两者政治价格之比的倒数,代表政府将税收转化成消费者剩余的能力。当λc=λt时,MR(Q)=MC(Q),看似与产品市场的厂商利润最大化条件即产品的边际收益等于边际成本相同,实则不然,这里表示消费者的边际价值等于纳税人的边际成本。由于λs(s=c,t)是外生的,内生机制[5]不能得到λc=λt。

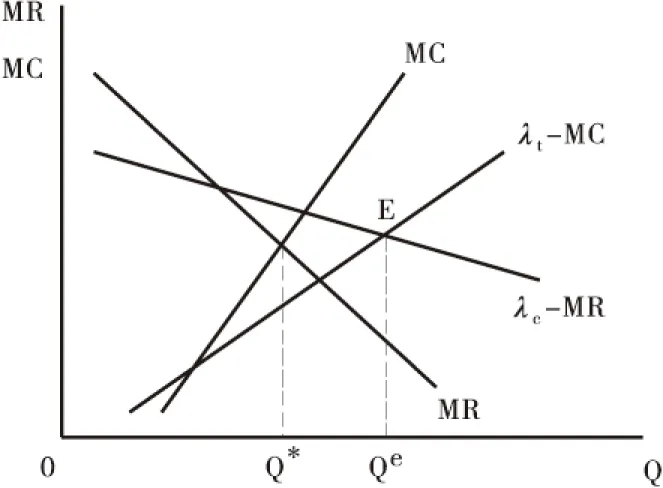

图1 政治均衡

为简单起见,假设MR(Q)、MC(Q)为线性函数(见图1)。为不失一般性,令MR=a+bQ,a>0,b<0;MC=c+dQ,c<0,d>0。由MR与MC交点得到最优产出Q*为:

Q*=(a-c)/(d-b)

(8)

式(7)可表示为:(a+bQ)/(c+dQ)=k,由此求得λc·MR与λt·MC交点处的产量即政治均衡产出Qe为:

Qe=(a-kc)/(kd-b)

(9)

式(8)减式(9),整理得

(10)

当ad>bc且k>1(即λc<λt),或ad

一般地,均衡产出与最优产出存在差异,福利水平是否因此而受影响?Harberger[16]的研究对于该问题的回答有一定的参考价值。Harberger在边际成本不变以及单位需求弹性的假设下,得到政治配置的福利损失(WL)为:

WL=MC(Qe)·θ2/2

(11)

其中,θ=λt/λc-1;MC(Qe)为均衡产出处的边际成本,由于原公式的表述与本文略有差异,MC(Qe)实际上指图1中E点的λt·MC(Qe)。可见,当λt=λc时,福利损失为零;λt、λc差距越大,福利损失越大。

五、比较静态分析

进一步对政府供给规模作比较静态分析。放松λs(s=c,t)的外生性假定,考察如果λs变化将对政府供给规模产生怎样的影响。

由式(7)有:λc=λt·MC(Q)/MR(Q),λt=λc·MR(Q)/MC(Q)。先求导数dλc/dQ、dλt/dQ,再求倒数1/(dλc/dQ)、1/(dλt/dQ),又由式(3)、(4)得:

(12)

(13)

可见消费者政治价格的提高或纳税人政治价格的下降都将使政府扩大供给规模;换言之,消费者的政治影响力上升或纳税人政治影响力下降都将使政府扩大供给规模。反之则反是。

六、政策含义

改革开放以来,我国逐渐由计划经济导向向市场经济导向转化,政府由无所不能无所不包到有所不能有所专攻,经济社会资源配置的“去政治化”过程也就是商品、服务或要素的配置效率不断增进的过程。政府放手,政策放开,市场在计划经济的沃土上萌芽、发育,经济市场的均衡替代政治“市场”的均衡,从此,私人产品和公共物品终于在我国出现分化。随着市场化程度的加深,市场机制越来越成熟,两类物品的分水岭也越来越明显。当然,对于萨缪尔森意义上的纯公共物品,市场机制失灵,政治机制发挥着有效配置资源的作用。纯公共物品的消费者集团和纳税人集团过于庞大,难以组织起来直接干预政府决策,也就不存在再分配的可能性;换言之,消费者与纳税人的政治影响力相等,即λc=λt,此时,政府供给均衡产出等于最优产出。总之,唯有纯公共物品的产出实现了最优。

农村公共物品在属性上倾向于俱乐部产品。在俱乐部内部即农村社区范围内,公共物品的消费不具有排他性,成员平等地享有;而在俱乐部外部即农村社区以外,公共物品的消费具有排他性,外部人员极少地或者完全不能享用。此时,消费者集团或纳税人集团极易集结和组织起来,通过政治手段,如游说政府官员或向其行贿,增加自身政治影响力的筹码,这势必导致λc≠λt,从而使政治均衡偏离最优产出,生产或不足或过剩。这种资源配置的低效率造成了农村社区的福利受损。

俱乐部产品供给的效率增进问题曾经受到学者们的高度关注,并作了有益尝试,主要包括:(1)将产品私有化,交由市场接管、组织和运作,既能克服“政府失灵”,又解决了资金短缺等问题;(2)社区居民自主治理,优势在于存在内生的激励机制,管理、运营成本低,信息对称,资源配置的设计方案可操作性强[17-18];(3)第三部门即由民众自愿组成的以实现社会公益为目的的社会组织的参与。

七、模型拓展

以上是最简单的政府供给模型,仅考虑了1件公共物品的供给。这里,进一步作拓展分析。假设地方政府提供n件农村公共物品,数量分别为Qi(i=1,…,n)。公共物品i总会对应一个受益即消费者集团,记为ci,同时,也将对应一个成本承担即纳税人集团,记为ti。为简化分析,在考量消费结构时假设生产成本不可分,而在考量成本构成时假设消费不可分。

首先分析消费结构。地方政府执政能力扩展函数为:

λt[Y0-Ct(Q1,…,Qn)]

(14)

其中,Vi(Qi)为公共物品i产生的消费者集团i的剩余。政治均衡的一阶条件为:

(15)

对于任意的物品i和j,由式(15)有:

(16)

式(16)左端的分子为消费者集团i从最后1元钱花在产品i上获得的收益,即消费者i的边际收益,分母为集团j从最后1元钱花在产品j上获得的收益,即消费者j的边际收益。可见,两集团的边际收益之比等于它们的政治价格之比的倒数。为达到最优,最后1元钱花在每个物品上的边际收益必须相等,但是,这只有在λci=λcj时才发生。一般地,λci≠λci,产品i和j通常存在生产相对过剩或不足,具体情况还与两消费者的边际收益曲线有关。

再分析生产成本结构。地方政府执政能力扩展函数为:

W(Q1,…,Qn)=A+λcVc(Q1,…,Qn)+

(17)

其中,Ci(Qi)为纳税人集团i负担的公共物品i的成本。政治均衡的一阶条件为:

(18)

对于任意的物品i和j,由式(18)有:

(19)

式(19)左端的分子表示纳税人集团i为消费者从产品i上获得最后1单位收益付出的成本,即纳税人i的边际成本,分母表示集团j为消费者从产品j上获得最后1单位收益付出的成本,即纳税人j的边际成本。可见,两集团的边际成本之比等于它们的政治价格之比的倒数。为达到最优,消费者从各个物品上获得的最后1单位收益需要和纳税人付出的边际成本相等,但这只在λti=λtj时才发生。一般地,λti≠λtj,即产品i和j的供给存在相对过剩或不足,具体情况还与两纳税人的边际成本曲线有关。

目前,大量的国家资源下乡,地方却没有相应有效的承接方式。经历了“三农危机”,国家对村级组织信任感骤降,于是,各部门通过“条条”的方式下放项目资源。出于“政绩”考虑,地方政府定点投放一些项目,但还有一些资源的投放则具有一定的灵活性。如何安排这些资源,并非依据乡村基础设施的匮乏程度以及需求的轻重缓急,而是以“关系亲疏”为准绳,谁与政府相关部门关系最亲密就最有可能获得资源。于是,有的村干部经常到乡镇政府部门“跑关系”。“跑部钱进”让政府部门“创租”和村级组织“寻租”的问题愈发凸显,并衍生了项目资源下乡的“马太效应”:地方财政越充足,该地区村庄越能获得项目资源;村庄越能为地方政府凸显政绩,该村庄越能获得项目资源;村庄越是与政府有广泛良好的“人脉”关系,该村庄越能获得项目资源;反之则反是[18]。可见,我国农村公共物品供给的村级或社区差异巨大,所导致的必然后果是资源配置效率低下,社会福利损失严重。

作为政府主导供给的补充,农民集资兴建本社区的小部分基础设施采用“一事一议”的办法,“谁受益,谁负担”,充分发挥民主集中制的作用,具体操作时涉及各家各户出钱或出力,“一人一票”平等参与,因此,基本上不存在“寻租”现象,在此小范围内资源配置实现了最优。

八、结语

作为农村公共物品供给的首要主体以及组织管理者,地方政府发挥着重要的“枢纽”与“节点”作用,主要包括三方面的工作:一是获取资源,可能的途径如向上级政府争取财政拨款,地税收入以及各种收费来源等;二是将手中的资源配置下去;三是供给缺口交由第三方或民间组织弥补、以及组织村民自治。这些繁琐的工作任务及其错综复杂的关系裹挟着地方政府,它通过执政能力函数最大化来平衡所有的关系。文章下一步的研究趋向:一是放松上级财政拨款为外生既定的常数假定,初步设想该变量的影响因素可能有地方政府上一年的上级评估等级、已有的基础设施规模和结构等;二是各集团政治价格的决定;三是依据农村社区的数据实证检验上述理论模型。

政府出于自身利益和效用考虑实现的政治均衡往往偏离经济社会的帕累托最优状态,从而导致资源配置失当和低效,福利损失在所难免。破解之道,除了以上提到的村民自治和第三方参与等之外,最根本的、也是难度最大、影响最深远的方案思路恐怕要在制度层面的顶层设计上下功夫,因为制度以及政府结构是影响一切资源投向的公共物品。

参考文献:

[1] 汤玉刚,赵大平.论政府供给偏好的短期决定——政治均衡与经济效率[J].经济研究,2007(1):29-40.

[2] Goodman J C, Porter P K. Political equilibrium and provision of public goods[J]. Public Choice, 2004, 120(3-4):247-266.

[3] McGinty M, Milam G. Public goods provision by asymmetric agents: experimental evidence[J]. Social Choice and Welfare, 2013, 40(4):1159-1177.

[4] Buchholz W, Cornes R, Rübbelke D. Matching as a cure for under provision of voluntary public good supply[J]. Economics Letters, 2012,117(3):727-729.

[5] Goodman J C, Porter P K. Majority voting and pareto optimality[J]. Public Choice, 1985, 46(2):173-186.

[6] Stigler G. The theory of economic regulation[J]. Bell Journal of Economics and Management Science, 1971,2(1):137-146.

[7] Hinich M, Ledyard J, Ordeshook P. Nonvoting and the existence of equilibrium under majority rule[J]. Journal of Economic Theory, 1972,4(2):144-153.

[8] Ordeshook P C, Shepsle K A. Political equilibrium[M]. Boston: Kluwer Nijhoff Publishing, 1982.

[9] Dye T R. Party and policy in the States[J]. Journal of Politics, 1984,46(4):1097-1116.

[10] Merrifield J D. State government expenditure determinants and tax revenue determinants revisited[J]. Public Choice, 2000, 102(1-2): 25-50.

[11] Persson T, Tabellini G. The size and scope of government: Comparative politics with rational politicians[J]. European Economic Review, 1999,43(4-6): 699-735.

[12] Persson T, Roland G, Tabellini G. Comparative politics and public finance[M]. Stockholm: Institute for International Economic Studies, 1997.

[13] Lizzeri A, Persico N. The provision of public goods under alternative electoral incentives[J]. The American Economic Review, 2001,91(1):225-239.

[14] 宋 涛,张邦辉.市场失灵和国家干预[J].经济学家,1993(4):28-34.

[15] 刘尚希.公共支出范围:分析与界定[J].经济研究,2002(6):77-85.

[16] Harberger A C. Monopoly and resource allocation[J]. American Economic Review, 1954, 44(2):77-87.

[17] Ostrom E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[18] 耿 羽.“输入式供给”:当前农村公共物品的运作模式[J].经济与管理研究,2011(12):39-47.