低渗油藏仿水平井技术数值模拟研究

2014-08-14杨胜来李成华聂向荣邱志鹏

周 锋 杨胜来 李成华 聂向荣 邱志鹏

(1.中国石油大学(北京)教育部石油工程重点实验室, 北京 102249; 2.中国石油大学(华东)石油工程学院, 山东 青岛 257061)

相对于中高渗油藏,低渗油藏具有渗透率低、孔隙结构复杂等特点,在实际开采过程中易出现产量下降快、注水压力高、注水效果差和最终采收率低等现象[1]。水平井开发成为改善低渗油藏开发效果的重要手段,但其施工的技术要求和施工成本较高。近年来,胜利油田通过实践摸索出利用“仿水平井技术”改善低渗油藏开发效果的创新思路。所谓仿水平井,就是通过油、水井的大型压裂改造裂缝,裂缝在井排方向上延伸,进而形成一种类似于水平井开发的井网形式[2]。该技术主要内容包括开发井网部署、近高压条件下早期注水、优化射孔井段与射孔方式、开发技术的设计与部署、超大规模压裂造长缝等[3]。

目前,仿水平井技术已经在胜利油田樊142等区块得到成功应用[4],并逐渐向其他低渗油藏推广。但是该方法在低渗透油藏的应用仅限于施工工艺,尚无理论方面的研究和论证。本次研究主要利用正交试验方法,借助Eclipse等软件进行产能的多因素分析。

1 模型的建立

本模型考虑了油层倾角、油层厚度、平均渗透率、油水黏度比、压裂半缝长、排距、注采比、注水速度、注水倍数等9个因素的影响,每个因素设定4个初始值,进行正交分析可以得出32个实验方案,然后用这32次实验中设定的参数作为控制条件建立模型。

1.1 地质模型

地质模型的建立,主要考虑了地层倾角、油藏厚度、平均渗透率和油水黏度比等方面因素。

(1)构造模型。油藏模型的平均中深为3 500 m;4种地层倾角分别为5°,10°,20°,30°;4种油藏厚度分别为10,20,30,40 m;4种压裂半缝长分别为50,100,200,300 m;4种排距分别为100,150,200,300 m。4种依据相似原理模型划分的范围分别为1 700 m×1 200 m,1 700 m×800 m,1 700 m×600 m,1 700 m×400 m。

(2)属性模型。地层的孔隙度为20%,目的是为了更好地研究该工艺措施对低渗透砂岩的影响。

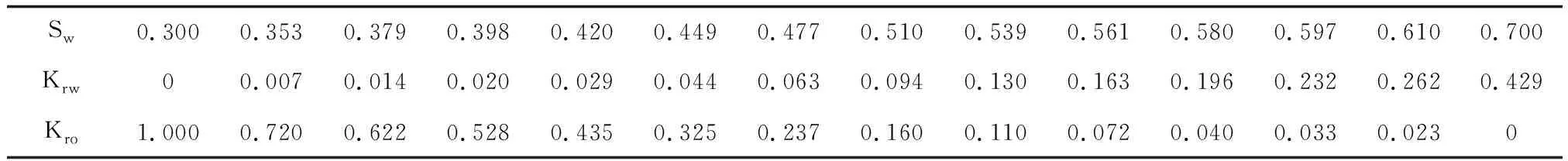

(3)流体模型。4种平均渗透率分别为2×10-3,5×10-3,10×10-3,15×10-3μm2,相渗关系如表1所示。

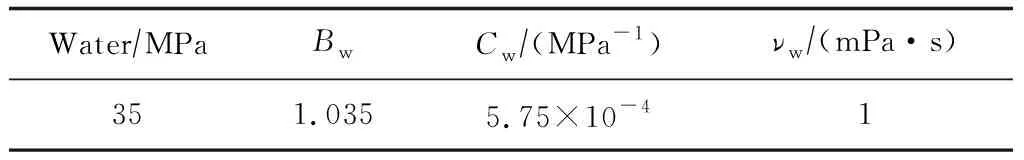

(4)高压物性模型。油水黏度比分别为2,5,10,15,原油的高压物性规律如表2和表3所示。

表1 相渗关系表

表2 原油高压物性表

表3 参考压力下的高压物性表

1.2 动态建模

生产动态方面主要考虑了压裂半缝长、排距、注采比、注水速度和累计注水倍数等方面的因素。

(1)井网形式。采用反五点法井网,4种排距分别为100,150,200,300 m。

(2)压裂模型设计。压裂方向设计时,沿地应力方向,平行最大主应力方向,与渗透率主轴方向一致。4种压裂半缝长分别为50,100,200,300 m,缝高与油层厚度相同,缝渗透率为2 000×10-3μm2,缝孔隙度为0.7。

(3)开采方式。注采比分别为0.6,0.8,1.0,1.2,注水速度分别为50,100,150,200 m3d;累计注水倍数分别为0.5,1.0,2.0,5.0;单井日产液=(注水速度×注采比)油井数;限制油井井底流压为15 MPa;限制水井井底流压为60 MPa。

(4)模型控制。当模拟含水达98%时,模型停止运行。

1.3 模拟方案设计

本模型考虑了地层倾角、油层厚度、平均渗透率、油水黏度比、裂缝长度、排距、注采比、注水速度和注水倍数9个因素4个水平的正交方案,将方案汇总后得到如表4所示的模型表。

2 试验数据处理

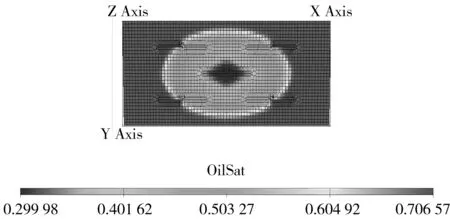

运用Eclipse对32组试验数据进行地质建模和生产动态模拟,模拟效果如图1所示。通过数据处理得到模型的波及面积EV和采收率fW,进而得到驱油效率ED。对于未能达到模型控制条件的试验组,利用MATLAB软件进行回归分析,使其达到模型的控制条件(即含水率98%),所得回归曲线公式为:

ln(EV)=-0.018 ln(α)+0.021 2 ln(h)-

0.000 9 ln(K)+0.027 5 ln(Bow)-

0.000 3 ln(Lf)-0.120 3 ln(Lw)+

0.472 6 ln(Bip)+0.018 3 ln(Oinj)+

0.015 ln(Binj)+0.501 8 ln(E)+

0.065 6 ln(fw)+0.565 1

ln(ED)=0.010 6 ln(α)+0.000 6 ln(h)+

0.038 ln(K)-0.107 5 ln(Bow)+

0.006 4 ln(Lf)+0.1264 ln(Lw)+

0.203 7 ln(Bip)-0.054 6 ln(Oinj)+

0.002 3 ln(Binj)+0.374 3 ln(E)+

0.001 5 ln(fw)-0.676 8

式中:EV— 波及系数;

ED— 驱油效率;

α— 倾角,(°);

H— 油层厚度,m;

K— 渗透率,10-3μm2;

Bow— 油水黏度比;

Lf— 裂缝半长,m;

Lw— 排距,m;

Bip— 注采比;

Qinj— 注水速度,m3d;

Binj— 注水倍数;

E— 采出程度;

fw— 含水率。

图1 试验03驱替效果模拟图

3 试验结果分析

3.1 波及系数变化规律

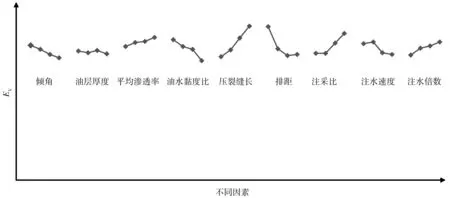

运用直观分析方法,采用试验参数及其对应的波及系数EV绘制曲线(图2)。

观察发现,压裂缝长和排距对于波及系数的影响效果最为显著,为主要因子;油水黏度比和注采比对于波及系数的影响较为明显,为重要因子;其余因素如倾角、油层厚度、平均渗透率注水速度和注水倍数影响则较小,为次要因子。在这9个因素当中,压裂缝长和排距的控制作用尤为突出,随着压裂缝长的增加和排距的减小波及系数呈明显上升趋势,且幅度较大;因此从波及系数的角度出发,建议使用长裂缝和小排距的开发模式。此外,油水黏度比和注采比也对试验结果产生了较大的影响,其重要性也不容忽略,低油水黏度比和高注采比的开发模式也能有效地提高仿水平井开发技术的波及系数。根据试验结果,虽然注水速度和注水倍数等因素影响较小,但在实际开发过程中也应该适当兼顾。

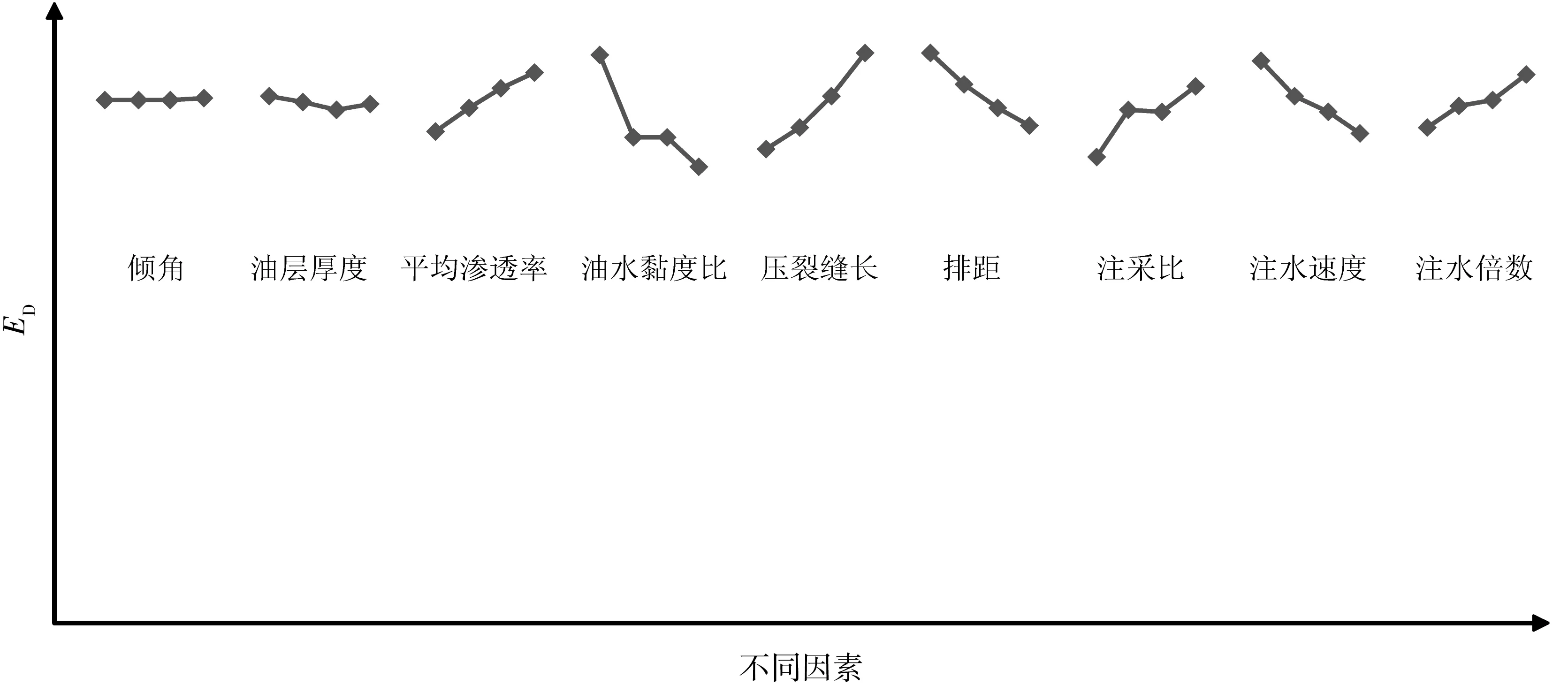

3.2 驱油效率ED变化规律

运用直观分析方法,采用试验参数及其对应的驱油效率ED绘制曲线(图3)。

表4 9因素4水平的正交模型表

图2 波及系数效果曲线图

图3 驱油效率效果曲线图

观察发现,从驱油效率的角度分析,油水黏度比、压裂缝长、排距、注采比和注水速度等对于试验结果的影响都非常显著,为主要因子,采用小油水黏度比、大缝长、小排距、大油水黏度比和小注水速度都能很好地改善仿水平井驱油效率效果;平均渗透率和累计注水倍数对于驱油效率的影响较大,为重要因子,其中平均渗透率一般为不可控因素,所以在实际油藏开采过程中可以适当提高累计注水倍数,以提高驱油效率;此外,倾角和地层厚度对于驱油效果几乎无影响,二者几乎不可控,开采过程中适当兼顾即可。

4 结 语

运用正交试验方法可以较好地分析仿水平井技术开发低渗透油藏过程中所涉及的多因素对于产能的影响效果。

根据模拟结果显示,小排距和长裂缝都能很好地改善波及系数和驱油效率,进而很好地提高油田采收率,为主要因子;小油水黏度比和大注采比能较好地改善波及系数和驱油效率,为重要因子;小注水速度、大注水倍数和高平均渗透率主要通过改善驱油效率来提高采收率,为次要因子,但是小注水速度不利于油田高效开发,所以在实际油藏开采过程中选择合理的注入速度;地层倾角和油层厚度对于采收率效果的影响相对较小。

实际油田开采过程中,排距、裂缝长度、油水黏度比、注采比、注水速度和注水倍数都是人为可控的,这些因素对于开发效果的影响非常显著,低渗透油藏开发过程中选择合理的开发方式至关重要。

[1] 刘敏.低渗透油藏油水渗流规律研究[D].青岛:中国石油大学(华东),2008.

[2] 窦兴强.牛35沙三段油藏矢量化仿水平井井网研究[J].内江科技,2012(4):158.

[3] 毕义泉,田波,赵光宇,等.低渗透油藏仿水平井开发方法[P].中国专利:CN102071922A,2011-05-25.

[4] 黄广恩.仿水平井压裂技术在樊142块的应用[J].内蒙古石油化工,2011,4(2):132-133.

[5] Bernard Bourbiaux,Remy Basquet,Marie-ChristineCacas,et al.An Integrated Workflow to Account for Multi-scale Fractures in Reservoir Simulation Models:Implementation and Benefits[G].SPE 78489,2002.

[6] Konoplyov V K.Numerical Simulation of Oil Displacement in Pattern Flood with Fractured Well[G].SPE 22933,1991.

[7] 刘洪,张光华,钟水清,等.水力压裂关键技术分析与研究[J].钻采工艺,2007,30(2):49-52.

[8] 李阳,曹刚.胜利油田低渗透砂岩油藏开发技术[J].石油勘探与开发,2005,32(1):123-126.