H油田延6段储层流动单元划分与剩余油分布研究

2014-08-14王志松欧成华侯庆杰

王志松 欧成华 侯庆杰 孙 婧

(西南石油大学石油工程学院, 成都 610500)

1 油藏概况

H油田处于陕甘宁盆地西缘马家滩的断褶带南段,是一个大逆冲断层下的潜伏构造。油藏类型为受构造控制的构造-岩性油藏,井区主要含油层系为侏罗系延安组。该油藏整体上处于河流相(曲流河、网状河)沉积体系,主要沉积微相类型为河道、滩坝、天然堤、决口扇、溢岸和沼泽。延6段储层厚度为30~65 m,储集空间主要由次生溶蚀孔隙、原生粒间孔隙和裂缝3类构成,储集层岩性主要为石英砂岩、长石石英砂岩、长石砂岩,少量次长石砂岩,大多数砂岩碎屑分选及磨圆度中等,结构成熟度相对较高。

根据铸体薄片研究成果得到各类孔隙所占的比例,储层孔隙以中孔为主,孔隙主要由细喉、中喉相连通,粗喉极少,平均孔隙度为 11.45%。这种孔隙结构特征决定了储层渗透率较低,为低渗透油藏。

2 储层流动单元划分机理

本次分类采用基于 Kozeny-Cayman 方程的定量方法[1-3],推导出的各种参数包括储层质量指数(RQI)、标准化孔隙度和流动层带指数(FZI) 。研究中利用它们之间的关系,作图分析确定流动单元的类型。FZI指数是划分流动单元的唯一参数,只有FZI指数才能综合反映岩石成分和结构。Kozeny-Cayman方程如式(1)所示:

(1)

式中:K— 渗透率;

φe— 有效孔隙度;

Fs— 孔隙形状系数;

Sgv— 单位颗粒体积的表面积;

τ— 孔隙介质的迂曲度。

经过推导,可以得到关系式:

lg(RQI)=lg(φz)+lg(FZI)

(2)

储层质量指数为:

(3)

标准化孔隙度指数为:

(4)

流动带指数为:

(5)

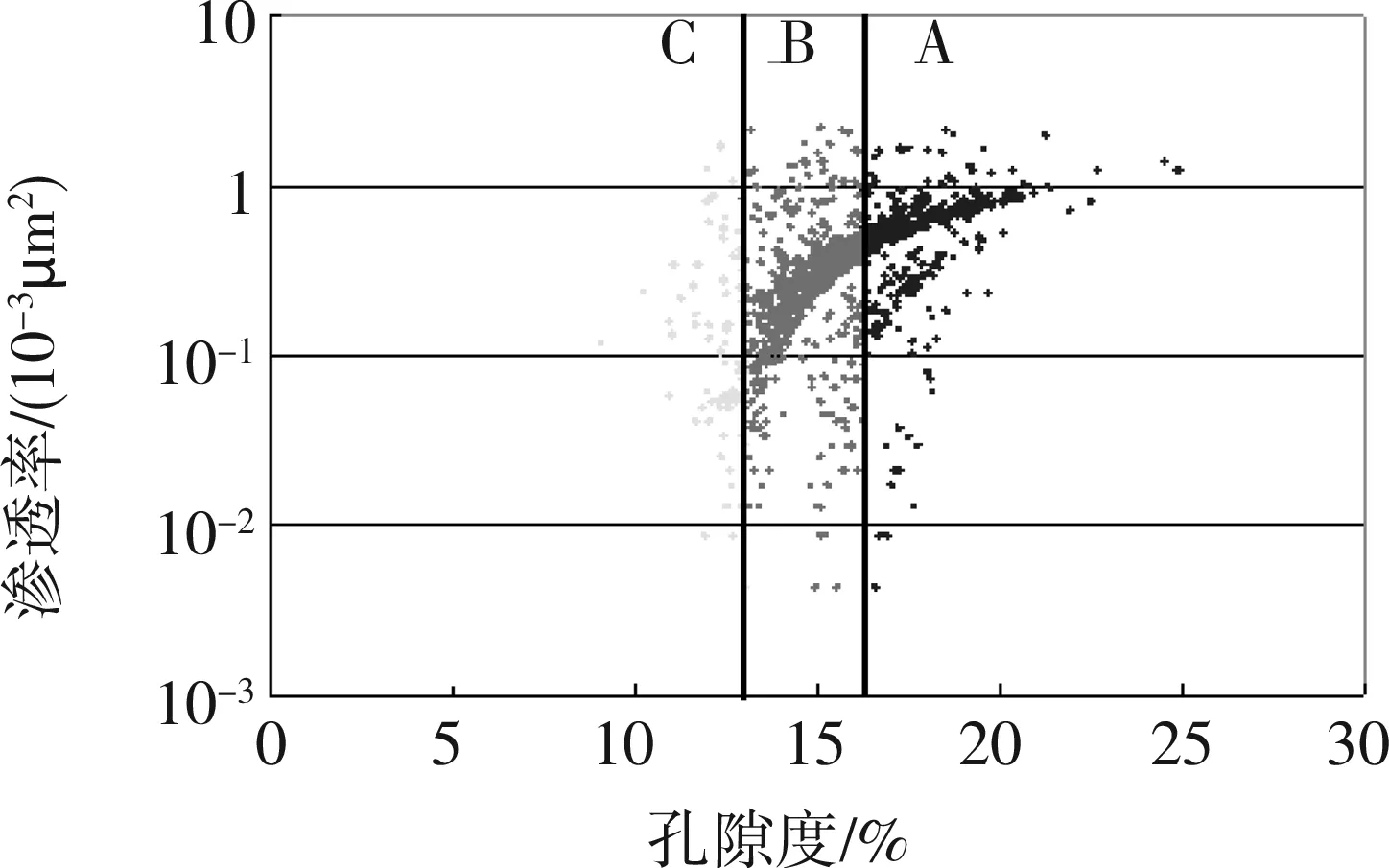

对RQI与φz的双对数关系进行分析,发现具有相同FZI值的样品将会落在同一条直线上,具有不同FZI值的样品落在一组平行直线上,同一直线上的样品具有相似的孔喉特征,从而构成一个流动单元[4-6]。

3 H油田流动单元及分布特征

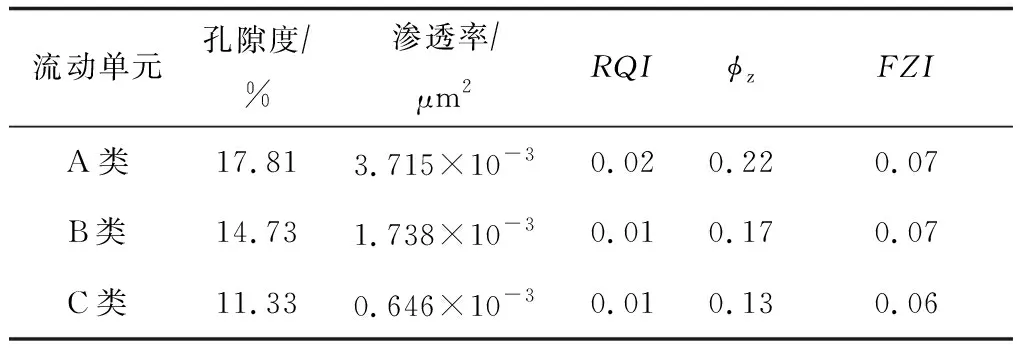

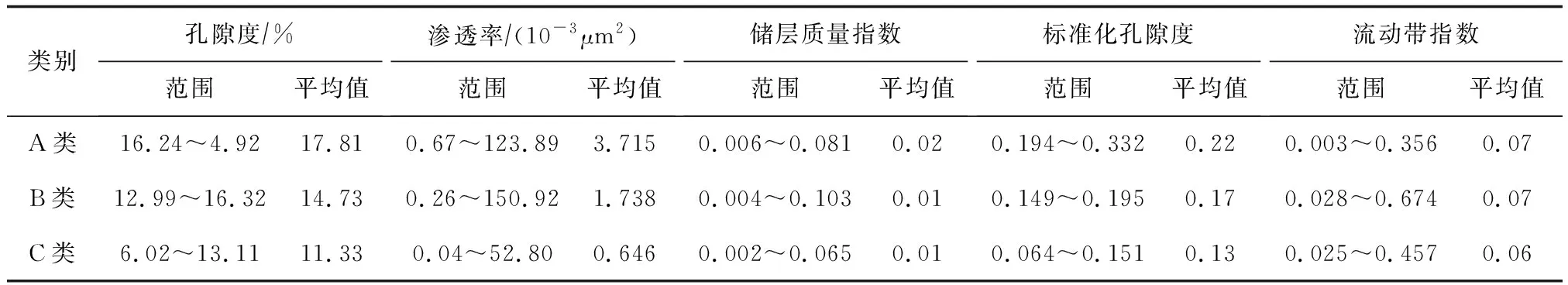

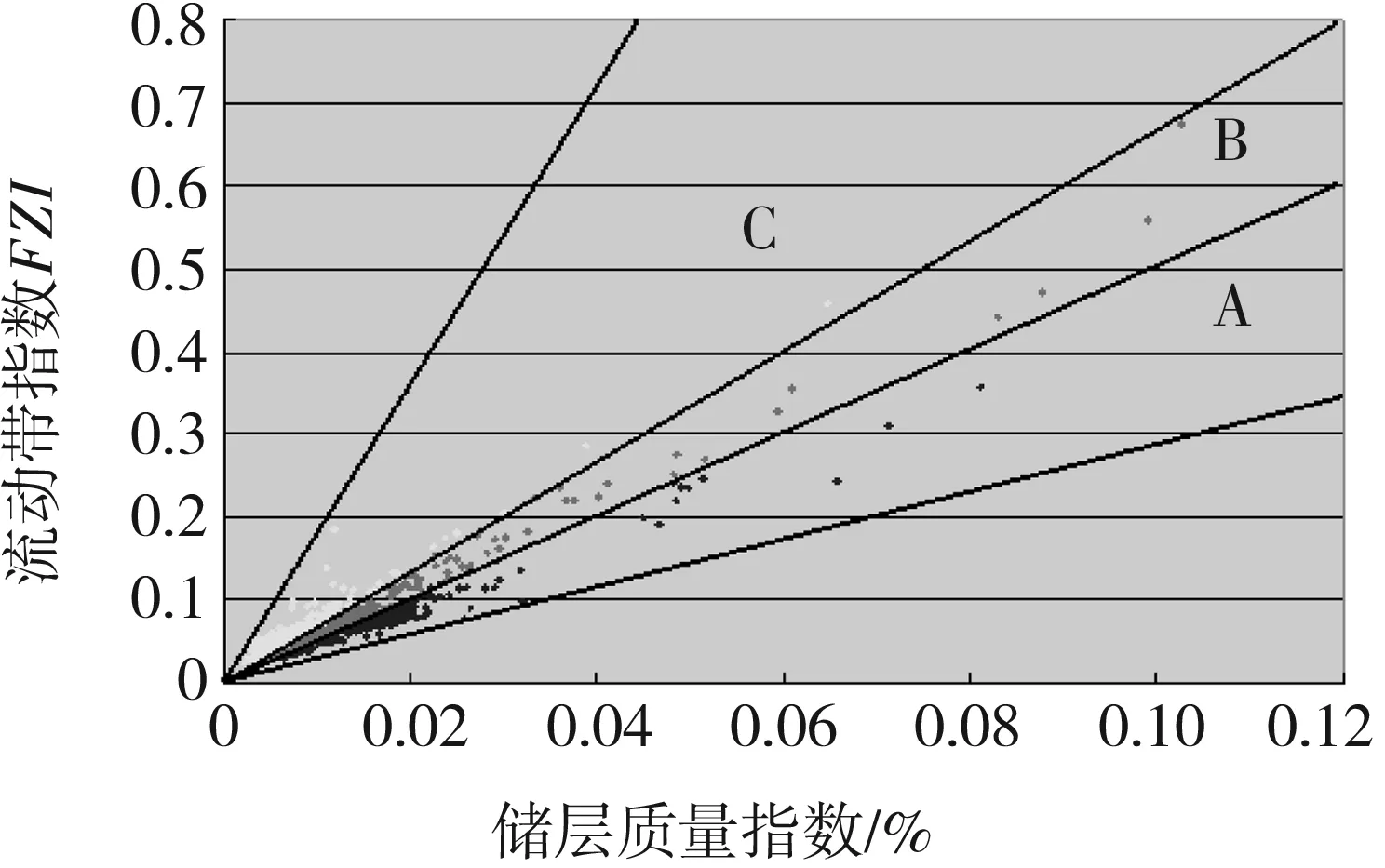

选取研究区内的68口井测井解释结果整理并计算,得到流动带指数(FZI)、标准化孔隙度指数(φz)、储层质量指数(RQI)、渗透率、孔隙度等5个参数,获得了3类流动单元的凝聚点和划分标准(表1、表2)。

表1 H油田流动单元的凝聚点

图1、图2、图3分别反映了孔隙度与渗透率,储层质量指数与标准化孔隙度,储层质量指数与流动带指数的交汇情况。 可以看出,其流动单元分类的凝聚点都以孔渗值为基础,并且A类和B类、B类和C类流动单元之间的分类界限非常清晰,同组流动单元集中在某一特定的区域内,说明利用此种方法对该区域的流动单元进行划分是有实际意义的。

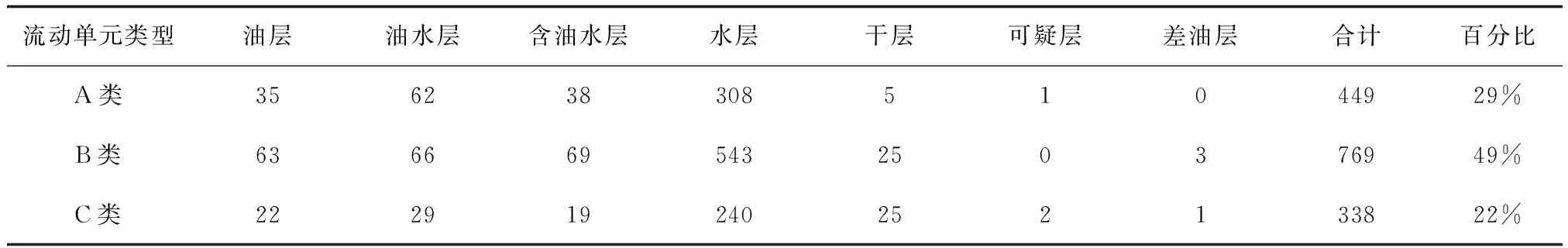

表3和图4反映了全部68口井各小层的流动单元的分类及分布特征,全部68口井以B类和A类流动单元分布比较广泛。

表2 H油田流动单元划分标准

图1 孔隙度与渗透率交汇图

图2 储层质量指数与标准化孔隙度交汇图

图3 储层质量指数与流动带指数交汇图

图4 全部68口井流动单元分类对比图

流动单元类型油层油水层含油水层水层干层可疑层差油层合计百分比A类35623830851044929%B类636669543250376949%C类222919240252133822%

4 流动单元特征

根据H油田流动单元具体情况,可以将全部68口井划分成A类、B类和C类流动单元。

4.1 A类流动单元

A类流动单元的孔渗性、储集性能和渗流性能都比较好。全部68口井油层组细砂岩含量最多,单砂层的平均渗透率为3.715×10-3μm2,数值范围为(0.67~123.89)×10-3μm2;平均孔隙度为17.81%,数值范围为16.24% ~ 24.92%,总体偏大;标准化孔隙度平均值为0.22,数值范围为0.194 ~ 0.332;储层质量指数平均值为0.02,数值范围为0.006 ~ 0.081;FZI指数平均值为0.07,数值范围为0.003 ~ 0.356。

A类流动单元在沉积微相上主要对应于河道中部的滩坝微相,岩性均质性较好,以细-中砂岩为主。位于A类流动单元的油井一般单井产量较高,在开发过程中,剩余油饱和度变低,含水率上升;但是考虑到A类流动单元对应的储层原始储量比较高结合底水油藏开发的特点,认为A类流动单元有一定的剩余油规模。

4.2 B类流动单元

B类流动单元的储集能力和渗流能力都较好,其中渗透率平均为1.738×10-3μm2,数值范围为(0.26~150.92)×10-3μm2;孔隙度平均为14.73%,数值范围为12.99%~16.32%;标准化孔隙度平均值为0.17,数值范围为0.149~0.195;储层质量指数平均值为0.01,数值范围为0.004~0.103;流动带指数平均值为0.07,数值范围为0.028~0.674。

B类流动单元在沉积相上对应于河道亚相及堤岸亚相,岩性主要为细砂岩,分布范围在于A类流动单元,物性稍差于A类流动单元,是剩余油分布的主要区域。

4.3 C类流动单元

C类流动单元的储集能力和渗流能力都较差,渗透率平均为0.646×10-3μm2,数值范围为(0.04~52.8)×10-3μm2;孔隙度平均为11.33%,数值范围为6.02%~13.11%;标准化孔隙度平均值为0.13,数值范围为0.064~0.151;储层质量指数平均值为0.01,数值范围为0.002~0.065;流动带指数平均值为0.06,数值范围为0.025~0.457。

C类流动单元岩性比较细,对应于沉积微相上的溢岸沼泽等微相,由于本身物性较差,剩余潜力不大。

5 剩余油分布特征

5.1 储层特征对剩余油的控制作用

通过对储层砂体展布特征的研究,发现H油田研究区内的网状河河道砂体呈条带状分布,而滩坝相对应的砂体形态呈复合弯曲带状或者土豆状,各个砂体只是在宽度、弯曲程度、厚度和延伸方向上不同而已。

根据不同砂体平面位置停产前的含水率统计数据可知,处于渗流优势带的井位停产前含水率普遍较高,而河道交汇处和外缘处含水率较低。渗流优势带的渗透率方向性受到砂体沉积古水流方向的影响,如沿古河道水流方向、颗粒排列和交错层理纹层具有方向性。其中,一些长形颗粒的定向排列以及交错层理倾向下游,从而造成渗流优势带的含水率较高,即渗流优势带的剩余潜力比较小。砂体外缘处多发育有低渗透薄层和渗透率尖灭型剩余油,结合河道砂体内流体沿走向的优势渗流趋势,综合推论各河道外缘处是大型滞留型剩余油分布的有利部位。河流交汇处由于砂体厚度普遍偏大,原始储量较大,因此也具有一定的剩余潜力。研究区砂体内部纵向特征对剩余油的控制有3种情形:一是存在薄油层内的剩余油,通常未被注水井控制;二是砂岩上倾尖灭区域形成的剩余油,通常是由于物性变化所造成;三是夹层之间形成的剩余油,通常是由于侧积夹层的遮挡所造成。

使用流动单元方法分析剩余油的分布规律时,应注意结合对应沉积微相的特征。H油田研究区各类流动单元与沉积微相对应关系比较好。其中A类流动单元对应于滩坝微相,该微相分布范围较小,但储层物性好,原始储量高,因此具有一定的剩余规模;B类流动单元对应于河道和堤岸微相,物性较好,分布范围广泛,剩余油饱和度较高,因此也是剩余油分布的有利区;C类流动单元由于物性差,原始储量低,因此不利于剩余油的分布。

5.2 剩余油分布规律

通过以上储层特征对剩余油分布控制的研究,对延6大层内的延6-3小层和延6-4小层进行剩余油分布预测。

延6-3层X10、12断块所处的位置位于两条河道的交汇处,砂体厚度比较大,原始含油量高,对应于流动单元的A类和B类,储层物性好,因此该处整体上为剩余油的有利分布区域。尤其是位于河道外缘处的B12-7井控制的区域以及位于河道交汇处的B12-11井、B12-1井、B10-31井所控制的区域为剩余油富集的最有利区域(图5)。

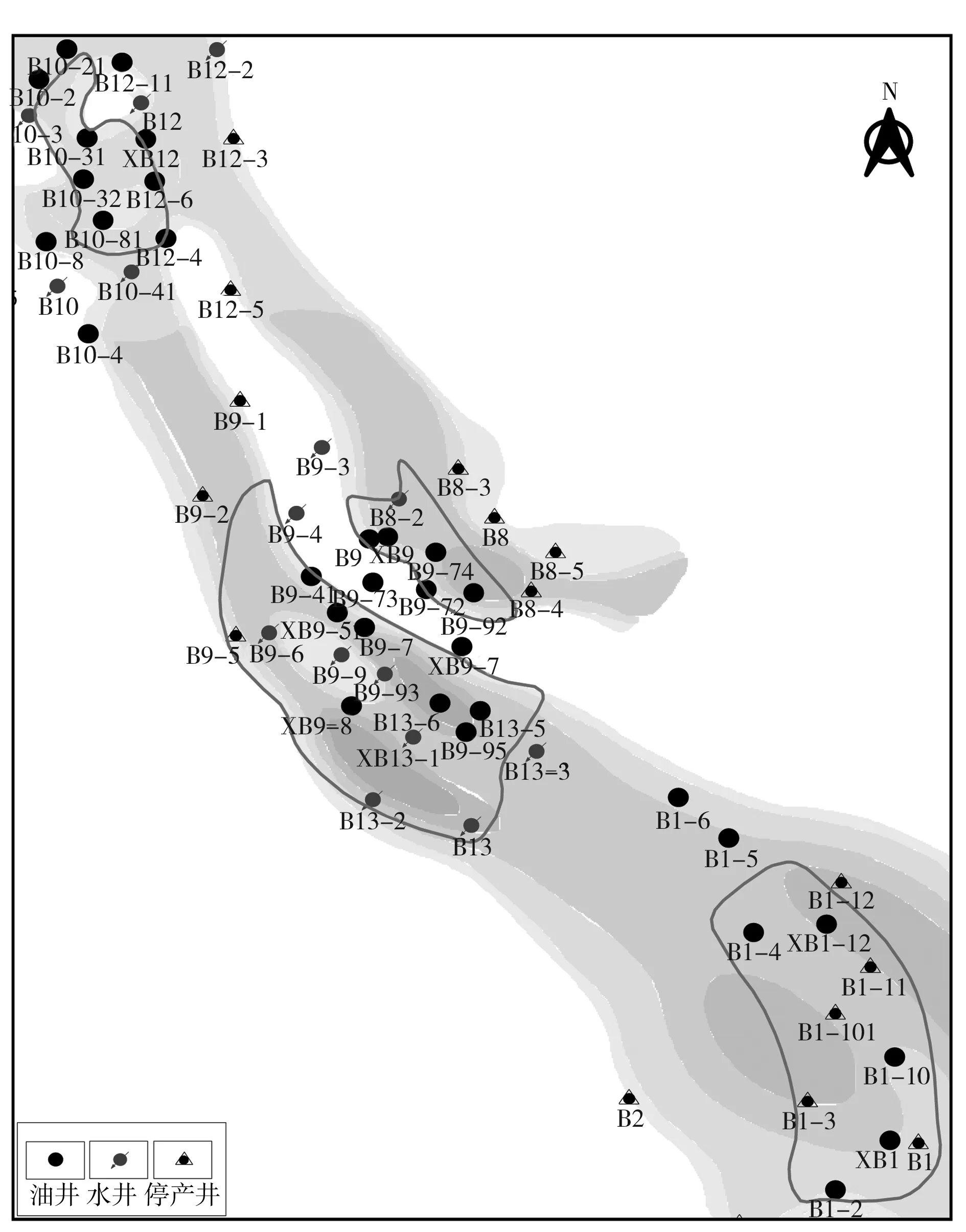

延6-4层X9、13断块上位于河道外缘处低渗透薄层的B9-72井、B9-92井、B9-74井和B9-7井所控制的区域均为剩余油富集的有利区域(图6)。

图5 延6-3小层砂体平面展布图

图6 延6-4小层砂体平面展布图

6 结 语

(1)采用流动单元分析的基本方法,根据FZI、RQI、φz等参数将 H油田主力储层划分为3类流动单元,并确定每一类流动单元对应的FZI分类界限,分析各类流动单元岩性及物性特征。结果表明,在该区用流动层指标法划分流动单元是合理的。

(2)该储层流动单元以A、B类为主,其中A类产出程度大,B类具有一定的挖潜潜力。

(3)通过含油分布图与流动单元的对比,可以指出不同层位油藏分布情况和相应的含油面积。

(4)利用流动单元分析基本原理,根据相应的聚类分析方法,结合不同类型的储层特征,可达到精细描述储层及其流动单元的非均质性,提高剩余油分布研究效果的目的。

[1] 高伟,王允诚,刘宏.流动单元划分方法的讨论与研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(6):37-40.

[2] 张吉,张烈辉,冯国庆,等.储层流动单元成因及其影响因素分析[J].特种油气藏,2005,12(2):15-18.

[3] 李海燕,彭仕宓,刘风喜.储层动态流动单元研究:以别古庄油田京11断块为例[J].油气地质与采收率,2007,(2):67-70,115.

[4] 付德奎,冯振雨.剩余油分布研究现状及展望[J].断块油气田,2007,14(2):39-41.

[5] 胡尖山油田元72区延9油藏开发流动单元划分及分布[J].钻采工艺,2012,35(6):27-28.

[6] 苗长盛,张志勇.秦家屯油田松南142区块储层流动单元研究[J].世界地质,2012,31(4):30-32.