精英结构及其对国家治理的影响

2014-08-07刘建军梁海森

□ 刘建军 梁海森

2013年一些国家的政治动荡发人深省。泰国传统权贵精英与他信派政治势力的斗争再度激化,引燃2013年11月起持续至今的动乱。埃及军队、司法、高级官僚与出身草根的穆尔西兄弟会矛盾难解,导致埃及“二次革命”的兴起。在很多情况下,声势浩大的人民运动背后其实是不同精英集团的对决。诸如此类的政治动荡揭示了一个引人注目的话题:精英结构与国家治理到底是一种怎样的关系?不可否认,任何形态的国家都是由少数人来治理的,这些治理国家的少数人被冠以“精英”的称谓。尽管崇尚平等的激进主义者对精英治国的批判从未中断,但精英治国始终是无法回避的事实。更为有趣的是,几乎所有的精英治国论都被整合进形形色色的民主理论和人民主权理论之中,获得了意味深长的正当性和合法性。古典精英理论家把精英之间的团结当作一个不证自明的定理,但越来越多的经验资料显示该假设有待验证。换言之,精英之间并非铁板一块,不同精英之间的关系将对国家治理产生极为不同的影响。因此,一个极为重要的话题就出现在了我们的面前——“精英结构”(Elite Structure)。本文的主题就是探讨精英结构及其对国家治理的影响。

一、从精英到精英结构

“精英”一词最初在十七世纪用以形容质量精美的商品,后来用以表示地位优越的社会团体,如精锐部队和上层贵族。据牛津英语词典记录,“精英”一词在英语中出现始于1823年,当时用来表示社会集团。直到19世纪后期的欧洲和20世纪30年代的英国和美国,这一词汇才广泛运用于与社会及政治有关的著作中*[英]巴特·摩尔:《平等还是精英》,尤卫军译,辽宁教育出版社1998年版,第1页。。学术界对精英的界定可以粗略地分为个体论和群体论两大派别。个体论者把精英定义为达到某种标准的个体,其内部争论的问题是如何确定精英的标准。群体论者把精英作为一个群体来研究,他们所共有的一个基本判断是,在精英系统中最主要的活动主体是群体而非个人*David Knoke,“Networks of Elite Structure and Decision Making,”Sociological Methods & Research,1993,22: 40.。

早期精英主义者对精英的理解多是群体性的。帕累托强调了精英在社会生活中的优异特质,并且是把社会中所有优异的人作为一个精英群体。莫斯卡对精英群体的定义与帕累托颇为相似。“在所有社会中——从那些得以简单发展的、刚刚出现文明曙光的社会,直到最发达、最有实力的社会——都会出现两个阶级。一个是统治阶级,另一个是被统治阶级”*[意]加塔诺·莫斯卡:《统治阶级》,贾鹤鹏译,译林出版社2002年版,第97页。。因此无论是莫斯卡还是帕累托,在使用“精英”一词时所考虑的都是这样一群人:他们或者能够直接运用政治权力,或者处于能够对政治权力施加强大影响的地位*[英]巴特·摩尔:《平等还是精英》,尤卫军译,辽宁教育出版社1998年版,第4页。。

然而,当研究的对象从精英与大众之间的差异转向精英群体本身时,群体性的定义方法就表现出不足。帕累托将整个精英群体分为统治精英和非统治精英。莫斯卡也指出,精英人物并未被抬到脱离社会其余成员的高高在上的位置,而是通过亚精英与社会保持着密切的联系。这样对精英群体的分析就需要个体化的界定。定义个体精英的方式有心理学和组织学两种。心理学强调的是精英所具有的某种超出常人的特性。而组织学则认为精英身份的确定标准是其所处的职位。

个人所处的职位是精英研究中最常用的。这种定义的优势在于精英群体是容易界定的。同时,很多定义会在职位的基础上附加其他条件,例如政策的制定能力、对政治事件的影响、提取资源的能力等。精英是指那些由于在组织或运动中处于特殊的位置而能够常规性和实质性影响政治结果的人*John Higley,Elite Theory and Elite,Kevin T Leicht&J Craig Jenkins,Handbook of Politics:State and Society in Global Perspective,New York:Springer,2010:163.。精英是一群占据了独特的组织机构并且有能力从非精英中获取资源的统治者*Richard Lachmann,Class Formation without Class Struggle: An Elite Conflict Theory of the Transition to Capitalism.American Sociological Review,1990,55:401.。但是这些附加条件都是以精英所占据的公共职位为依托,因此本文将这些定义都列入组织学范畴之内。

心理学的定义方式突出精英与众不同的特质,但单纯从特质定义精英是非常困难的,因为卓越的特质难以测量。拉斯韦尔指出,除了技能和阶级以外,还可以按人格来界定精英。不管政治上表现为什么特殊形式,所有政治人格的一个共同特性就是对尊敬所具有的强烈要求*[美]哈罗德·拉斯韦尔:《政治学》,杨昌裕译,商务印书馆1992年版,第11页。。米尔斯对精英的定义带有心理学的要求。“精英也可以用心理和道德的标准来界定,如果这样界定的话,精英就是那些具有高级特质和能量的人”*C.Wright Mills,The Power Elite,New York: Oxford University Press,1956.。

通常来讲,在实际的经验研究中社会科学家一般用三种方式来界定精英:职位分析、声誉分析和决策分析*Putnam.1976; Frey,1970; Hough,1975,waste,1986。这三种方式既是定义精英的方式,也是经验研究中确定具体研究对象的方法。精英的不同界定方式会影响对精英结构的总体判断,甚至会产生根本性的分歧。精英主义和多元主义的争论首先就起源于对精英的定义方式上。

职位分析方式假定精英就是那些处于重要正式职位的人,因为只有掌握公职才能有权力。但职位分析很容易忽视那些对决策具有非正式影响力的人*Robert D.Putnam,The Comparative Study of Political Elites,Englewood Cliffs,N.J: Prentice- Hall,1976:16.。其次,职位分析假设具有影响力的职位是明确的,这实际上也很难掌握。例如议会在不同的国家作用就不同,甚至在一个既定的国家,一个机构的法定地位和实际地位之间也有一定的差距。职位分析方式的代表人物为米尔斯。在《权力精英》中,米尔斯首次提出统治阶级的概念*Robert J.Waste,Community Power: Directions for Future Research,Newbury Park: sage publication,1989:15.,并指出统治阶级是由政府、商业和军事精英组成。尽管米尔斯强调精英的心理特质,但是对权力精英的定义是经典的职位分析路径。权力精英由那些在位者组成,他们的职业使得他们能够超出一般人的影响力,也可以让他们做出具有重大影响力的决策,而且,他们具有的职位比他们是否做决策更为重要*C.Wright Mills,The Power Elite,New York: Oxford University Press,1956:3.。

声誉分析不局限于正式的职位,相反更侧重非正式的影响力。这种分析模式的前提假设是整个体系中的精英彼此之间是相互熟悉的。通过向其中的某些人采访或者进行问卷调查能够获知其他精英。这种方式确定的精英大多都是间接影响或者潜在的*Robert D.Putnam,The Comparative Study of Political Elites,Englewood Cliffs,N.J: Prentice- Hall,1976:16.。亨特(Hunter)是声誉分析方法的首创者。他运用该方法界定了亚特兰大社区的精英。其具体的做法是,首先列出那些可能对社会事务产生影响的人,然后通过交叉访问把这些人进行排名,在此过程中不断地增加和删除这个名册,最后把整个列表压缩到一个合适的范围内,亚特兰大社区精英就从175人的名册缩减到40人*Robert J.Waste,Community Power: Directions for Future Research,Newbury Park: sage publication,1989:15.。亨特对亚特兰大社区的研究开创了权力结构研究的先河,而其界定精英的方法更为很多后来的研究者所采用。

决策分析的做法是选择相关的政策,通过政策影响力来决定精英,这种方式更多的是用来分析地方精英,而非全国性精英。最著名的当属罗伯特·达尔对纽黑文的研究。达尔选择了三个政策领域:城市发展、公共教育和公职人员的提名。这种分析方式的问题就是精英群体会随着政策的变化而改变。而且对政策的选择显得尤为重要,在纽黑文的政策选择中就有四条标准:多少人受政策结果的影响、政策结构会影响多少种资源分配的方式、政策结构所能影响的资源总量、政策结构能多大程度上改变现有的资源分配方式*Robert J.Waste,Community Power: Directions for Future Research ,Newbury Park: sage publication,1989:17.。

精英分析的魅力和诱惑不在于谁是精英,而在于如何成为精英?更在于新旧精英、不同领域、不同党派、不同理念的精英之间到底是怎样的一种关系?这直接导致了精英研究的转折:即从“谁是精英”到“精英结构”的转变。精英结构与精英招募、精英流动等议题一样,是精英研究的核心问题之一。

精英结构,简单来讲,就是精英或精英群体之间的相互关系,可以从两个维度来进行分析:意识形态和制度。制度包括正式的政治组织和非正式的个人联系。非正式的个人联系可以用集团和社会圈子等概念来分析。早期的研究把精英内部的团结视为不证自明的事实,从整体上分析精英群体在政治体系中的作用。新的研究不断挑战这一假设,把精英之间的凝聚程度视为一个不证自明的变量是无视历史事实的,精英之间的关系事实上极为复杂,精英结构在不同时期的表现方式各有不同。所以,拉克曼提出的“精英斗争”理论就认为,精英增强自身实力、进一步追求自身利益首先通过收编部分或全部敌对精英的组织化机构来实现,这一过程就是精英斗争(Elite Conflict)。精英斗争成功的衡量标准,要看融合后精英攫取资源的手段是否变得更强。如果扩展后的精英能够抵挡敌对精英的挑战,它就能运用其加强了的组织化能力与影响生产关系,强化对生产者资源的攫取,并降低生产阶级抵抗的可能*[美]理查德·拉克曼:《不由自主的资产阶级》,复旦大学出版社2013年版,第14-15页。。

精英整合是精英结构的一个主要特征。精英整合就是精英之间制度化的关系网和广泛存在的程序性指导规则*Gwen Moore,Studies of the Structure of National Elite Groups,London: JAI Press,1985:45.,可以通过很多方式来测量。帕特南界定了六个整合面向:社会同质性、招募模式、个人互动、价值共识、团体凝聚力和制度框架*Robert D.Putnam,The Comparative Study of Political Elites,Englewood Cliffs,N.J: Prentice- Hall,1976:107.。精英整合也可以分为两种形式:结构整合和意识形态整合。意识形态整合可以通过精英对政治目标和行为准则的共识程度来测量。而结构整合包含三个指标*Gwen Moore,Studies of the Structure of National Elite Groups,London: JAI Press,1985:45.:非正式的社会整合,也就是精英成员之间的关系网,专业整合,即不同组织之间常规化的联系网和政策过程的整合。

二、精英结构的影响因素

米尔斯认为,在19世纪当所有机构都是小规模的时候,精英之间和机构之间的整合在经济领域通过市场来实现,而政治领域则由交易和投票来实现*C.Wright Mills,The Power Elite,New York: Oxford University Press,1956:8.。早期的精英主义者多在讨论精英的利益和能力之间的关系,例如莫斯卡和帕累托。米尔斯把精英的能力来源界定为组织结构,而三种类型的精英之间如何调和彼此的利益则成为了《权力精英》中的一个主要问题*Richard Lachmann,“Class Formation without Class Struggle: An Elite Conflict Theory of the Transition to Capitalism,”American Sociological Review,1990,55:400.。作为一个经验命题,既有的实证研究同时证明了精英结构的团结和分裂。值得进一步探讨的问题就是,为什么有的国家精英群体倾向于团结,而其他地方的精英是分裂的?综合有关研究,本文选取社会背景和劳动分工这两个因素来分析精英结构。

(一)社会背景与精英结构

社会背景本身是一个内涵宽泛的概念,既包括家庭背景、性别、种族等先天条件,也包括职业、态度等后天条件。米尔斯在《权力精英》中就指出,精英之间的团结一方面依靠不同精英群体之间的利益耦合,另一方面有赖于社会背景和价值观念的相似性*C.Wright Mills,The Power Elite,New York: Oxford University Press,1956:292.。

二十世纪六十年代兴起的以社会学研究方法为指导的第一代精英研究者一般假设,相同的社会背景能够培育共同的态度,以此促进精英整合,这主要通过不同的机制来实现。其中,教育机构发挥了很大作用,很多国家都有精英学校,如东京大学、牛津大学、剑桥大学、莫斯科高级党校、美国军事学院*Robert D.Putnam,The Comparative Study of Political Elites,Englewood Cliffs,N.J: Prentice- Hall,1976:109.。通过这些学校的训练,精英群体能够形成相似的价值观。对法国高层金融精英的研究表明,尽管社会等级和俱乐部成员身份不仅能够决定个人是否能够进入高层的内部小圈子,而且能够影响成员之间的友谊,但是对于群体内个体之间的友谊最重要的决定因素是是否毕业于法国高级行政学院*Charles Kadushin,“Friendship Among the French Financial Elite,”American Sociological Review,1995,60:202-221.。

共同的社会背景能产生共同的价值观这一假设本身需要得到更多的检验,因为社会背景只是精英社会化过程的一部分。通过对法国、东德、美国、以色列和委内瑞拉精英的调研,唐纳德·西林(Donald D.Searing)对社会背景与精英态度之间的关系做了细致的分析发现,一些态度变量与社会背景的关系更为紧密,而一些社会背景也更能预测态度,而且社会背景和态度之间的关系会因不同的政治体系而异*Donald D.Searing,“The Comparative Study of Elite Socialization,” Comparative Political Studies,1969:474.。在委内瑞拉,当前职业和政治参与是解释力最强的两个背景变量;而在以色列政党属性是能够预测到最多的态度变量;美国最重要的背景变量是州*Donald D.Searing,“The Comparative Study of Elite Socialization,” Comparative Political Studies1969:471-500.,而且可以断定的是,文化变量和州比其他变量更具有解释力。因此想要通过社会背景来精确判断精英态度和精英结构几乎是不可能的。

职业在社会背景的各因素中越来越突出。阿伦·巴顿对美国545名商业精英的调查显示,社会背景、收入、所在部门、精英网络的参与等因素都会影响精英的态度。在这些影响因素之中,社会背景只能解释最少的态度变量,而现在所处的职位对精英态度的影响最大*Allen H.Barton,“Determinants of Economic Attitudes in the American Business Elite,” American Journal of Sociology1985,91: 57.。特别是当精英能够参与到政策制定组织或者政策互动网络时,他们的经济态度就更加自由化。而影响精英政治参与的因素主要是教育和精英俱乐部的成员身份。这个结论与很多精英研究的发现相吻合。

社会背景的变化会引起精英结构的变化。在苏联晚期,戈尔巴乔夫1989年的改革削弱了政党机构和政府行政系统的权限,提高了最高苏维埃的地位,使其从一个代表性机构转变为一个决策机构。从最高苏维埃成员的身份来看,1989-1991年的成员与1984-1989年的成员相比在构成上发生了很大的变化。党员占总议员的比例从32%下降到21%,而科学技术人员、职业管理者、艺术家、知识分子等专业人员的比例从3%上升到27%。特别值得注意的是,工人代表的比例从8%下降到0*David Lane,Cameron Ross,“The Social Background and Political Allegiance of the Political Elite of the Supreme Soviet of the USSR: The Terminal Stage,1984 to 1991,” Europe-Asia Studies1994,46:437-463.,这明显与苏联以工人阶级为基础的意识形态相违背。精英背景的变化对精英群体的凝聚力产生了明显的变化。改革以前最高苏维埃通过政党的纪律来保持成员之间的共识,是典型的意识形态整合。改革后新产生的最高苏维埃内部分化为三个派系,尽管这三个派系之间存在一些共识,但是三者之间的罅隙为之后的冲突埋下了祸根。

(二)劳动分工与精英结构

劳动分工和工作专业化也是影响精英结构的一个重要因素。在精英研究中存在冲突论和共识论的差异,但二者都赞同职业越是专业化,职业内的精英就越容易形成相同的态度*Donald D.Searing,“Two Theories of Elite Consensus: Tests with West German Data,” Midwest Journal of Political Science1971,15:445.这一点。通常而言,在诸多职业精英当中,军事精英专业化程度最高,因而其群体凝聚力也最强。在该谱系的另一端是知识精英。1964年耶鲁大学对德国精英的调查数据显示了,军事精英相比于其他精英群体更具凝聚力,但是文化精英与其他职业群体的凝聚力相当。对于这种情况的一个可能的解释就是,个体未成年时的态度影响了职业选择。军事精英态度相似性高是由于招募中偏向于某种特定的态度。遗憾的是,这组数据未能记录这些精英以前的经历和态度。不过对态度的进一步细分可以帮助我们深入了解这个问题。把态度按照议题划分之后就会发现,军事精英的凝聚力主要显示在与军事有关的态度上,而非国内政治或者外交议题。因此,职业的分化更多地产生于职业有关的态度相似性*Donald D.Searing,“Two Theories of Elite Consensus: Tests with West German Data,” .Midwest Journal of Political Science1971,15:453.。

社会分工对精英结构的影响体现为精英招募模式的差异,与精英群体准入机制紧密相关。在当今绝大多数国家中,政党依然是最重要的活动主体。精英招募就涉及到政治忠诚和技能之间的冲突。这种困境在共产主义国家尤为突出,对共产党组织的忠诚是一个重大的、甚至是决定性的指标。魏昂德称这种模式为双重精英招募模式。如果公职人员具有在政党机构工作的经历再接受专业化的训练,这种模式就能够拓展和加深精英整合*Robert D.Putnam,The Comparative Study of Political Elites ,Englewood Cliffs,N.J: Prentice- Hall,1976:111.。

三、精英结构对国家治理的影响

(一)精英结构与政治稳定

精英与政治稳定的关系也可以表述为精英与危机的关系。危机有不同的形式和程度,对精英结构的影响不尽相同。民族独立后新精英掌权、战争中败北、革命、外国停止对统治精英及其政权支持、政治内讧、经济危机等危机形式,会促使精英构成或是精英之间的关系发生变化*[法]马太·杜甘:《国家的比较》,文强译,社会科学文献出版社2010年版,第244-254页。。

精英结构分为三种:意识形态整合、共识型整合与分裂。分裂是精英结构的一种基本形态,起源于民族国家的建设过程中*John Higley,Michael G.Burton,“The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns,” American Sociological Review1989,54:20.。精英分裂最重要的后果就是政治不稳定。尽管政治不稳定有很多种不同的表象,难以测量,但政权更替和政变的发生是一个极具分辨度且易于测量的指标。当一个政体的行政权力受限于非常规化、潜在的或者可预期的强力夺取时,这个政体就可以被认为是不稳定的*John Higley,Michael G.Burton,“The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns,” American Sociological Review1989,54:20.,如此政治不稳定就较易观察和测量了。整合型的精英结构有助于政治稳定,而精英之间的分裂常伴随着政治变迁。精英统治能力的基础在于组织,因为一个精英群体可以通过把其他组织变成自己的附属来增强自己追求利益的能力,这个过程被称为精英冲突*Richard Lachmann,“Class Formation without Class Struggle: An Elite Conflict Theory of the Transition to Capitalism,”American Sociological Review1990,55:401.。精英冲突对精英的统治能力构成很大的威胁。对文艺复兴时期的佛罗伦萨、1640年革命时期的英国和16至18世纪的法国这三个案例的分析,理查德·拉克曼(Richard Lachmann)发现封建精英之间的冲突是当时各种社会变迁的主要决定因素*Richard Lachmann,“Class Formation without Class Struggle: An Elite Conflict Theory of the Transition to Capitalism,” American Sociological Review1990,55:398-414.。的确,当很多人过度关注国王与贵族之间的冲突和紧张关系时,却忘记了精英内部的竞争而非国王与贵族之间的竞争主导了土地方面的冲突*[美]道德拉斯·诺斯等:《暴力与社会秩序》,格致出版社2013年版,第214页。。

(二)精英结构与政体类型

精英结构与政治制度之间存在着复杂的关系。一方面,政治制度为精英之间的互动设定了基本的框架,另一方面,精英结构又能影响正式的政治制度,但两者关系的复杂性并不妨碍学者对该命题的分析。

政体是最基础的政治制度,不同政体下精英结构的差异清晰可见。有西方学者认为,在共产主义体制下,国家面临着“政治推动发展”*Chalmers Johnson,Change in Communist Systems,California: Stanford University Press,1970:36.的任务,而发展就需要重视职业化的社会分工。在精英挑选的过程中,共产主义体制就面临着专业技能和政治忠诚的困境,这样就形成了共产主义体制中,精英招募的双轨制,而双轨制会导致精英之间的分裂*Andrew G.Walder,“Career Mobility and the Communist Political Order,” American Sociological Review1995,60:309-328.。共产主义精英对于意识形态的服从掩饰了内部分裂的实质,而在民主制度下对政治程序的认可把政治斗争限制在有限范围内。但是,这一观点的困境在于,它无法对奉行民主制度的中东北非、东南亚、东欧、台湾等国家和地区的精英群体之间异常残酷的零和博弈式分裂作出有效的解释。

政治制度的另一方面是具体的政治机构。不同政治机构相互之间的精英结构也会有差异。比利时、意大利、瑞士、肯尼亚、韩国和土耳其六国议会精英的数据显示,议会精英的社会背景多样化,他们之间的聚合程度非常低。与其他精英群体相比,议会精英在组成上表现出更大的异质性*Chong Lim Kim,Samuel C.Patterson,“Parliamentary Elite Integration in Six Nations,” Comparative Politics 1988,20:383.,并且欧洲民主国家的议会精英比第三世界国家更加多样化。这是因为在第三世界国家社会流动非常有限,议会成员的社会背景比较相似。此外,欧洲三国的议会精英比较重视功绩的标准,而在第三世界国家议会中,社会背景发挥主要的作用*Chong Lim Kim,Samuel C.Patterson,“Parliamentary Elite Integration in Six Nations,” Comparative Politics1988,20:385.。

美国、澳大利亚和东德的国家精英数据显示,每个国家精英内部还存在具有高度凝聚力的内部圈子,在美国这样的圈子有32个,东德22个,澳大利亚11个*John Higley,Ursula Hoffmann-Lange,Charles Kadushin,Gwen Moore,“Elite Integration in Stable Democracies: A Reconsideration,” European Sociological Review 1991,7:41.。这些内部圈子的成员不到调查总数的3%。从代表性来看,政治领袖和政府官员在内部圈子里是过度代表*过度代表,over-represented,是指某一领域精英在高层圈子里所占的比例大于在整个群体中的比例,用来反映精英群体的地位。的,而商业精英的代表性不足。值得注意的是,在这三个国家的精英结构中,军事和文化精英都未能成为内部圈子成员。

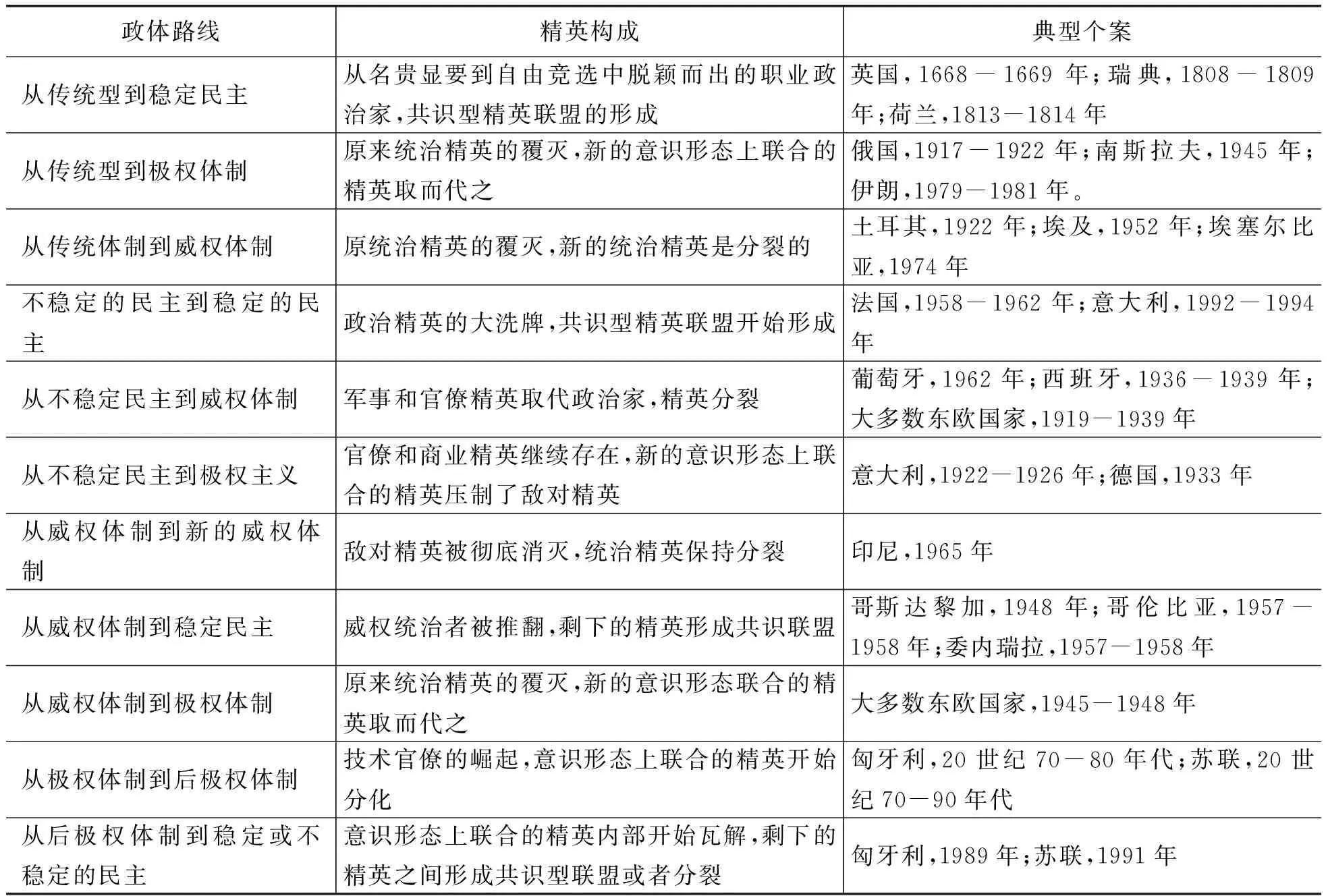

马太·杜甘用经验研究对精英结构和政治制度之间的关系做了详细分析。他指出,精英结构的多样性与政治制度的多样性是紧密相连的*Mattei Dogan,Elite Configurations at the Apex of Power,Leiden:Brill NV,2003:63.。在泰国,军事精英的重要性尤为突出;在北欧,政党精英更值得引起关注。不同的精英结构对应着不同的政体类型,这是学术研究中的一个共识*Michael G.Burton,John Higley,“Elite Settlements,” American Sociological Review1987,52:296.。政治精英的构成和运行是一国政体最重要的决定因素,当然也存在其他因素,但没有一个像精英构成那样关键*[法]马太·杜甘:《国家的比较》,文强译,社会科学文献出版社2010年版,第255页。。马太·杜甘总结出了精英结构变化和政治变迁的关系图,并列举出了典型个案*[法]马太·杜甘:《国家的比较》,文强译,社会科学文献出版社2010年版,第255-256页。。

精英结构变化与政治变迁关系表

精英结构的转变是一个困难且极少发生的过程,因为这个过程很少受社会经济发展的影响。以欧洲的历史来看,从1500年到拿破仑战争时期,欧洲只有8个国家完成了国家建构和政治独立。到17世纪时,尽管社会经济水平有了很大的发展,这些国家的精英依然分裂,很少转变。而到19世纪,除了英国和瑞典通过精英调解实现了精英结构变迁之外,大部分国家的精英依然是分裂的*John Higley,Michael G.Burton,“The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns,” American Sociological Review1989,54:17-32.。尽管如此,这也不意味着精英结构永恒不变。在不同类型的精英结构转变中,最值得期待的是由分裂或者意识形态整合的结构转向共识型结构。这种转变的机制有两个——精英调解(Elite Settlement)和精英聚合(Elite Convergence)。精英调解主要发生在经济社会发展水平不高的社会中,精英能够保持一定的独立性,其行为较少地受社会大众的压力限制。精英整合是这些精英群体之间的互动活动,其方式有短期内完成、不同派系领导人面对面的秘密谈判、达成正式的成文协议以及有经验的领导人的主导作用*Michael G.Burton,John Higley,“Elite Settlements,”.American Sociological Review1987,52:295-307.。实现这种精英结构转变的国家主要是1688-1689年的英国、1809年的瑞典、1957-1958年的哥伦比亚和1958年的委内瑞拉。但精英调解并非化解所有精英派系之间的矛盾,而是主要派系达成和解*John Higley,Michael G.Burton,G.Lowell Field,“In Defense of Elite Theory: A Reply to Cammack”,American Sociological Review1990,55:421-426.。

由精英分裂转向共识型整合的另一条路径是精英聚合,也被称为“两步走”精英转型*John Higley,Michael G.Burton,“The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns,” American Sociological Review1989,54:21.。第一步,一些倾向战争的派系开始通过和平的选举政治来动员力量以求保卫自身利益。第二步,其他的敌对派系由于长期未能赢得选举而又没有其他途径获取权力,最终放弃原来的意识形态和政策立场转而寻求获得大众支持。主要代表国家为20世纪后半期的法国和意大利。这两个国家都形成了中右精英联盟,法国的戴高乐主义者、意大利的基督民主党精英各自和其他一些小的派系联合起来,主导了选举政治。最终这迫使法国的社会主义者和意大利的共产主义者放弃了原来的政治立场*John Higley,Michael G.Burton,“The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns,” American Sociological Review1989,54:21.,由此实现了精英结构的转变。

精英结构的变化常常会导致政体的变迁,甚至社会结构的变化,但政体的变迁并不意味着精英群体的重新洗牌,换言之,精英结构的变化并不意味着个体精英成员的更迭。以苏联高层政治精英为例,俄罗斯科学院社会学研究中心精英研究部门对苏联3610名高层精英的研究表明,在新政权中任职的精英中大约有70%曾在旧政权中任过职:政党精英有57%,经济精英61%,政府官员74%,地方精英82%*T.H.Rigby,“New Top Elites for Old in Russian Politics,” British Journal of Political Science1999,29:327.。这其中地方精英的比例最高,一个合理的解释就是地方治理对原来的治理结构依赖性比较强,整个社会治理结构的变迁极难发生。

(三)民主化中的精英联盟

精英理论最初被认为是与民主相悖的,一方强调领袖个人,一方主张大众统治。直到熊彼特把民主转变为一种程序规则之后,精英理论和民主理论才得以融合,其产物就是精英民主主义。这一融合开创了民主的精英条件研究的先河,其核心的问题是,民主需要什么样的精英条件?或者说什么样的精英环境有利于民主化?

精英民主论置换了民主的规范意义,把民主变成了一种做出决策的程序*Jack L.Walker,“A Critique of the Elitist Theory of Democracy,” American Political Science Review,1966,60(2): 285-295.。在早期的民主理论中,民主的价值在于个人对公共事务的参与,其指向的价值在于人类发展,但是精英民主论把民主转向“整个体系的运作和需求”。*Jack L.Walker,“A Critique of the Elitist Theory of Democracy,” American Political Science Review,1966,60: 288.从民主条件的角度来看,之前的民主理论重视社会条件和大众对民主价值的认同,而精英民主理论则认为民主发生的前提是精英对民主的共识,而民主的危机在于出现“干预的精英结构”。*Jack L.Walker,“A Critique of the Elitist Theory of Democracy,” American Political Science Review1966,60: 285-295.精英民主论作为经验研究范式最大的问题就是其对冷漠的、去政治化的个人假设。正是基于这样的假设,社区治理、社会运动等议题未能进入精英民主论的分析领域,因为这些议题产生的条件与政治冷漠相违背。

民主化需要什么样的精英条件?关于这个问题的答案可以简单地划分为冲突论和共识论。冲突论者重视不同精英之间的斗争,他们通常假设具有凝聚力的精英更有可能形成寡头,民主只有在那些精英异质性大而分裂的政体中生存*Robert D.Putnam,The Comparative Study of Political Elites,Englewood Cliffs,N.J: Prentice- Hall,1976.。而共识论者则把精英共识作为民主化的动力。稳定的民主制度的一个重要特征就是精英之间在政治游戏规则和政治制度的价值方面达成共识,这几乎已经成为政治社会学中的一个定理*John Higley,Michael G.Burton,G.Lowell Field,“In Defense of Elite Theory: A Reply to Cammack,” American Sociological Review,1990,55:423.。精英之间的调解和妥协有助于民主化*O’Donnell and Schmitter,1986;Morlino,1987;Burton and Higley,1987;Diamond 1989-90;Higley and Burton,1989。在希格利的三种精英结构中,只有共识精英才是与民主相适合的,但共识精英也并不一定会导致民主,因为共识精英统治时选举权依然有可能是局限在一个很小的范围之内。只有当共识精英把政治竞争的张力控制在温和的情况下,民主才可能得以发生。

很多西方学者通常把精英的分裂设定为民主化的起点,尤其是统治精英之间的分裂。当然,反对派阵营中的精英也会基于政治信念、行动策略和斗争手段的分歧而产生分裂。民主化在一定程度上是不同精英群体和派系之间斗争和妥协的过程。不同精英群体之间的行为模式成为早期民主化研究中的重点。“在民主化进程中三项最关键的互动关系是政府与反对派之间的互动,执政联盟中改革派和保守派之间的互动以及反对派阵营中的温和派和极端主义者之间的互动”*[美]塞缪尔·亨廷顿:《第三波——二十世纪末的民主化浪潮》,上海三联书店1998年版,第153页。。民主化转型中的政治势力分为体制维持派和体制改革派、反体制稳健派和反体制激进派。它们以不同力量对比形成三种博弈模式:以西班牙“主动变革、安抚和磋商型”为代表的博弈;以菲律宾“政变与暴力型”为代表的博弈;以韩国“对峙与妥协型”为代表的博弈*田雪梅:《“第三波”民主化转型中政治势力博弈模式分析》,《西南交通大学学报》(社会科学版),2009年第1期。。对民主化中精英角色的研究总体上可以归纳为两类*黄杰:《政治精英在民主转型与民主巩固中的作用》,《中共浙江省委党校学报》,2011年第3期。:过程论和结构论,结构论强调精英派系之间的分化和联合,而过程论则突出这些群体之间的互动方式。

结 论

精英结构作为影响国家治理的一个重要变量,已经在很多国家得到有效的验证。第一,有三种类型的精英结构对国家治理会产生极为重要的影响。首先,国家治理的质量、水平以及政策的连贯性取决于精英之间以国家利益和公共利益为指向的良性竞争和真诚合作。这一精英结构可能是意识形态型整合也可能是共识型整合。其次,精英之间的恶性竞争或者零和博弈式的相互残杀,必然导致国家、社会的分裂,有效政策难以出台。“凡是执政党拥护的在野党就反对,凡是执政党反对的在野党就拥护”,这一非此即彼的政治逻辑把一些“后发民主”国家和地区带入无休止的精英斗争的漩涡中。这也正是现代社会的系统性风险之一,是灾难、战争和动荡的根源之一,特别对于后发展国家更是如此*郦菁:《精英斗争与国家理论》,载陈明明主编《比较视野中的现代国家建设》,《复旦政治学评论》13辑,上海人民出版社2013年版。。现代国家精英冲突的制度化程度、法治化程度以及精英斗争的调和程度和非暴力程度是衡量现代国家治理水平的重要尺度。最后,精英之间相互捆绑、嵌入及其衍生出来的分利集团,可能使国家沦为家族集团和利益集团的私有之物,国家建设的前程则被断送。

第二,那种认为两党制必然导致精英冲突、一党制必然导致精英整合观点是有特定情境与其相匹配的。美国政体的有效运作就是依赖于两党制背后的精英整合机制。但是,美国精英群体的贪婪与野心也导致了建立在共识基础上的民主政体日益演化为福山所说的“否决政体”,从一种旨在防止当政者集中过多权力的制度,变成了一个谁都无法集中足够权力从而作出重要决定的制度。

第三,任何国家的有效治理依赖于精英培养体系的完整性、精英更替的有序性以及治理者和被治理者对精英属性所达成的共识。很多奉行西方式民主的国家之所以陷入混乱,不是因为民主制度本身,而是因为精英之间相互残杀及其对民主的独占与曲解。民主的陷阱背后乃是各种精英群体心灵的整体性堕落。

当然,精英理论一直受到阶级理论的挑战。但任何理论都是有缺陷的。托克维尔说,只有阶级才能占据历史,这显然是依据法国特殊情境下壮观惨烈的阶级斗争而得出的结论。真实的状况是,占据短波段历史的是领袖,占据中波段历史的是家族,占据长波段历史的是阶级。任何占据历史的宏伟行动都离不开精英的发动和引领。