盂县“赵氏孤儿”传说考

2014-08-02张卓卿

张卓卿

千百年来,“赵氏孤儿”传说在盂县大地广为流传,当地不仅有藏山、藏孤洞、藏山祠等名胜古迹,还有以传说为基础形成的“藏山大王”信仰。笔者认为民间传说是民间信仰重要的载体,弄清楚民间传说的起源与形成问题对民间信仰的深入研究是有促进作用的。

一、盂县与“赵氏孤儿”本无关系

盂县藏山因“赵氏孤儿”而闻名,据传,晋国义士程婴为躲避奸臣屠岸贾的追杀,携“赵氏孤儿”——赵武逃难至此,并在山上的“藏孤洞”隐居十五年之久。“盂者,古盂大夫之邑也。邑之北远一舍,连山岌業,峻极于天,天险而不可升,地险而舟车不通,人迹所不及,曰藏山。藏山之迹,乃赵朔友人程公藏遗孤之处也。”除此之外,盂县还有很多地名、村名与“赵氏孤儿”传说有关,如“小藏山”“慌鞍岭”“宝剑沟”、大围村等。

历史上的“赵氏孤儿”事件最早见于《史记·赵世家》的记载,“下宫之难”后,赵朔之友程婴与客公孙杵臼为保全赵氏遗孤,设计由程婴假意“告发”,促使公孙杵臼与抱来的“假孤”被杀,借此骗过屠岸贾,使其确信赵孤已死。“诸将以为赵氏孤儿良已死,皆喜。然赵氏真孤乃反在,程婴卒与俱匿山中。”另外,韩厥对二人合谋换孤藏孤之事不仅知晓,而且暗中参与,“韩厥告赵朔趣亡。朔不肯,曰:‘子必不绝赵祀,朔死不恨。’韩厥许诺,称疾不出。”“景公问韩厥,厥知赵孤在,乃曰:‘大业之后在晋绝祀者,其赵氏乎?……今吾君独灭赵宗,国人哀之,故见龟策。唯君图之。’景公问:‘赵尚有后子孙乎?’韩厥具以实告。”据此推测,韩厥为程婴和赵孤安排藏身处是情理之中的事。换句话讲,历史上的程婴与赵孤并未逃亡,民间所流传的“程婴逃难”“屠岸贾追杀”之类的传说,皆是子虚乌有之事。

关于程婴与赵孤的藏身地点,民间流传有多种说法,除了盂县藏山,同属山西省的襄汾以及河北邯郸等地亦有所谓藏身处。

第一,从“赵氏孤儿”事件发生的年代来看,晋景公三年(前597)到十七年(前583)间,正处在春秋中期,晋国的统治中心仍在山西晋南一带,其北界未抵太原盆地北部,而此时的盂县属“夷狄”,被称为仇由,直到战国初才并入晋国,“(盂县)县城,本名原仇城,亦名仇由城。按《韩子》曰‘智伯欲伐仇由国,道难不通,铸大钟遗之。仇由大悦,除涂将内之,赤章曼支谏不听,断毂而驰,仇由以亡’,盖其地也。”

第二,从史料记载年代的先后来看,盂县藏山之名最早出现在金大定十二年(1172)的藏山祠碑刻上,之前的唐宋地理总志皆无载;而邯郸,据《太平寰宇记》引隋《图经》云:“今赵氏数百家,每有祭祀,别设位以祀公孙杵臼及程婴二氏,历代相传,号曰祀客。”“公孙杵臼、程婴墓,在(邯郸)县西十五里。”襄汾,据《元和郡县图志》载:“晋公孙杵臼、程婴墓,并在(太平)县南二十一里赵盾墓茔中。”

综上所述,盂县作为“赵氏孤儿”藏身处的说法,与史实不符,且出现的较晚,因此是不成立的。

二、盂县“赵氏孤儿”传说的“原型”——汉代刘茂的典故

盂县既然并非“赵氏孤儿”藏身处,那么当地流传了数百年的“赵氏孤儿”传说又是如何形成的呢,要想解决这个问题就须从传说本身入手。盂县藏山有藏山神祠,其中供奉着“藏山大王”,即“赵氏孤儿”——赵武。关于其如何成神的传说,明代碑记《崇增藏山神祠之记》有载:

传云后梅军作乱遘祸,连年攻战,圣者之败离古襄城以东,山不通路,圣者神威,斩军问道,削石开山,夜修团城,遁走藏山旧所,入洞隐藏,垒石环堵,灌穿弥缝而合,立化而卒。临终叹曰:“痛悼杵臼,悲念程婴,生死难忘弥明、韩厥、灵辄、钊且麑,然而先贤为我而死。”

由上述引文可知,赵武是被作乱的“梅军”击败后,再次潜入藏山,在“藏孤洞”中死去,因而成神的。然而史籍中的“赵武之死”并非如此,据《左传·昭公元年》所载:“(前541)十二月,晋既烝,赵孟适南阳,将会孟子余。甲辰朔,烝于温。庚戌,卒。”很显然,历史上的赵武属于正常死亡,临终前亦未参与任何军事行动。再者,文中所提及的“梅军”,查遍历代史书,未见其名,此碑文疑有缺讹,而一则史料的出现,不仅证实了这种猜测,也使得盂县藏山“赵氏孤儿”传说的起源问题得以解决。

据《后汉书·独行列传》载:

刘茂字子卫,太原晋阳人也。……建武二年(26年),归,为(太原)郡门下掾。时赤眉二十余万众攻郡县,杀长吏及府掾史。茂负太守孙福逾墙藏空穴中,得免。其暮,俱奔盂县。昼则逃隐,夜求粮食。积百余日,贼去,乃得归府。明年,诏书求天下义士。福言茂曰:“臣前为赤眉所攻,吏民坏乱,奔走趣山,臣为贼所围,命如丝发,赖茂负臣逾城,出保盂县。茂与弟触冒兵刃,缘山负食,臣及妻子得度死命,节义尤高。宜蒙表擢,以厉义士。”诏书即征茂拜议郎,迁宗正丞。后拜侍中,卒官。

引文中出现的“赤眉”“盂县”等关键词以及刘茂救太守一家的事迹,对比盂县藏山的“赵氏孤儿”传说,除了年代与人物不同之外,义行相同,情节相似,刘茂负太守藏盂县,程婴携赵孤匿藏山,换句话说,两者有着明显的继承关系。由此可知,碑文中所谓的“梅军”就是指两汉之际的赤眉军,而刘茂的典故则是盂县藏山“赵氏孤儿”传说的“原型”及重要源头。

三、盂县“赵氏孤儿”传说形成的年代与条件

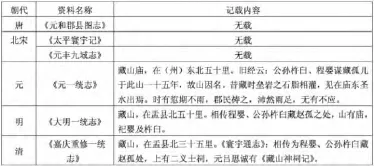

盂县的“赵氏孤儿”传说是围绕藏山而形成的,如果要讨论其传说形成的年代问题,就必须先弄清藏山得名于何时。历代地理总志中关于盂县藏山的记载,统计如下:

?

由上表可知,藏山之名,唐及北宋中期前的地理总志,皆无载,而《元一统志》中提及的《旧经》,很可能指的是金代或者北宋晚期的方志。历史名胜是在特定的人文条件下经过一定历史时期的发展而形成的产物,据此推测,藏山得名当在北宋晚期。盂县“赵氏孤儿”传说形成的年代应略早于藏山得名,故以北宋中期较为稳妥。

盂县的“赵氏孤儿”传说在北宋中期得以形成的主要条件如下:

第一,内部条件,即盂县政区的演变。历史上作为县一级行政单位的盂县,几经兴废,“汉置盂县,属太原郡。后汉及晋因之。后魏省入石艾县。隋开皇十六年复分置原仇县,属辽州。大业初改曰盂县,属太原郡”。“刘茂负太守藏盂县”的典故发生在东汉初,距北宋中期已近千年,期间盂县经历了废县、复县、移治等一系列政区变动,使得其在民间流传的过程中逐渐变得模糊不清,支离破碎,仅有少量的传说保留在当地民众的集体记忆里,这就为刘茂典故转变成“赵氏孤儿”传说提供了可能性。

第二,外部条件,即北宋朝廷对程婴与公孙杵臼二士的尊崇。北宋统治者为赵姓,以春秋“赵氏孤儿”之后自居,为了维护自身的统治地位,大肆宣扬“忠义”思想,对程婴与公孙杵臼两位义士多次进行褒奖,给予其极高的地位。据《文献通考·宗庙考》载:

开宝三年(970)十月,诏前代功臣烈士,宜令有司详其勋业优劣以闻。有司言:“齐孙膑晏婴、晋程婴公孙杵臼、燕乐毅……皆勋德高迈,为当时之冠……”诏孙膑等各置守冢三户,赵简子等各两户,悉蠲其役;慕容德等禁樵采。其有为盗贼所发者,皆具棺椁、朝服以葬。掩坎日致祭,长吏奉其事。

(元丰)四年(1081),承议郎吴处厚言,程婴、公孙杵臼保全赵孤,乞加封爵。诏河东、河北漕臣访其祠墓,婴封成信侯、杵臼封忠智侯,立祠于墓侧,载之祀典。

在这样的背景下,盂县士人出于“迎合朝廷”“乡土情怀”“攀附名人”的心态,将近乎湮没的刘茂传说与“赵氏孤儿”典故糅合并加以改造,最终促使盂县的“赵氏孤儿”传说在北宋中期得以形成。

[1]崔文婷.明清以来山西盂县赵武信仰形成原因探析[J].金田,2012,(3).

[2]崔文婷.明清以来山西盂县赵武信仰研究[J].娘子关,2013,(5).

[3]藏山文化研究会.藏山文化通览[M].北京:方志出版社,2005.

[4](西汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[5](唐)李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983.

[6](北宋)乐史撰.太平寰宇记[M].北京:中华书局,2007.

[7](春秋)左丘明.(晋)杜预集解.李梦生整理.春秋左传集解[M].南京:凤凰出版社,2010.

[8](清)王先谦著.后汉书集解[M].北京:中华书局,1984.

[9](元)孛兰盻等.赵万里校辑.元一统志[M].北京:中华书局,1966.

[10](明)李贤等.大明一统志[M].西安:三秦出版社,1990.

[11](清)仁宗敕撰.四部丛刊续编.史部.嘉庆重修一统志[M].上海:上海书店出版社,1984.

[12](清)顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[13](南宋)马端临.上海师范大学古籍研究所,华东师范大学古籍研究所点校.文献通考[M].北京:中华书局,2011.