致密砂岩裂缝性潜山油藏基本特征与成藏模式

——以东濮凹陷文明寨地区中生界裂缝性油藏为例

2014-08-02罗群中国石油大学北京非常规天然气研究院北京102249

罗群 (中国石油大学(北京)非常规天然气研究院,北京102249)

杨银平 (中石油玉门油田分公司勘探开发研究院,甘肃酒泉735000)

唐敏 (中石油吉林油田分公司勘探开发研究院,吉林松原138000)

致密砂岩裂缝性潜山油藏基本特征与成藏模式

——以东濮凹陷文明寨地区中生界裂缝性油藏为例

罗群 (中国石油大学(北京)非常规天然气研究院,北京102249)

杨银平 (中石油玉门油田分公司勘探开发研究院,甘肃酒泉735000)

唐敏 (中石油吉林油田分公司勘探开发研究院,吉林松原138000)

致密砂岩裂缝性潜山油气藏是一类特殊的油气藏类型。从构造、岩性与物性、岩心裂缝发育、油气运聚成藏条件等多方面详细描述和总结了东濮凹陷文明寨地区中生界裂缝性致密砂岩潜山油藏的基本特征,认为基底大断裂控制了潜山的构造格局,裂缝与沿其分布的孔洞及其构成的缝洞系统是砂岩油藏的输导体系和储集空间,油源断裂、缝洞输导体系及缝洞型圈闭的发育与分布是控制砂岩裂缝型潜山油藏形成与分布的主要地质因素。东濮凹陷文明寨地区中生界砂岩裂缝性油藏的成藏模式对华北地区中生界潜山勘探有重要借鉴作用。

致密砂岩;裂缝性油藏;潜山;中生界;文明寨地区

裂缝性油藏指储集空间为裂缝或以裂缝为主的缝洞型油藏,多发现于碳酸盐岩地层中,以古生界、太古界潜山为最普遍[1~4],碎屑岩尤其是砂岩裂缝潜山油藏目前比较少见,即使有,其规模也很小[5~7]。以往普遍认为这类砂岩时代较老 (中生代及以前),成岩程度高,以低孔渗为特征,储集条件差[8~11],即使发育裂缝,也由于油气运聚成藏条件的限制,难以形成具有商业价值的油气藏。我国自古生代末以来多上升为陆,形成了一套以砂泥岩互层为特征的中、新生界陆相沉积。华北地区中生代气候干燥,形成以红层为主的地层,生烃条件差,加之储层 (砂岩碎屑岩)成岩程度高,岩性致密,储集物性不好。因此,长期以来华北地区中生界一直被认为是非重点勘探领域。东濮凹陷文明寨地区中生界砂岩油气勘探的突破,为华北地区中生界油气勘探带来了新的曜光。剖析文明寨地区中生界裂缝性油藏的基本特征及成藏条件,总结其成藏与分布规律,对于打开华北地区中生界勘探新领域有重要的现实意义。

1 油藏勘探现状与存在问题

文明寨地区位于东濮凹陷中央构造带北部,面积约50km2,中生界三叠系为一套红色或灰红色砂泥岩沉积地层,岩性致密,孔隙度一般在6%以下。过去,由于中生界砂岩储层物性差,一直作为兼探层系,2006年以来,先后在文明寨潜山的明470井、明471井,卫75潜山的卫75-3井、卫75-10井、卫77-3井等井获得高产工业油流,展示该区中生界良好的勘探前景。勘探与研究表明,该区中生界具有电阻率高、地层厚度较大(约500~700m),与古近系沙河街组(Es)地层呈角度不整合接触的特点。作为一个新的勘探领域,其油藏类型是什么,储集特征怎样,有什么样的油气运聚成藏条件,机理、分布规律如何?这些均是目前面临的急需解决的关键问题。

2 致密砂岩裂缝性油藏的基本特征

2.1 构造格局与潜山特征

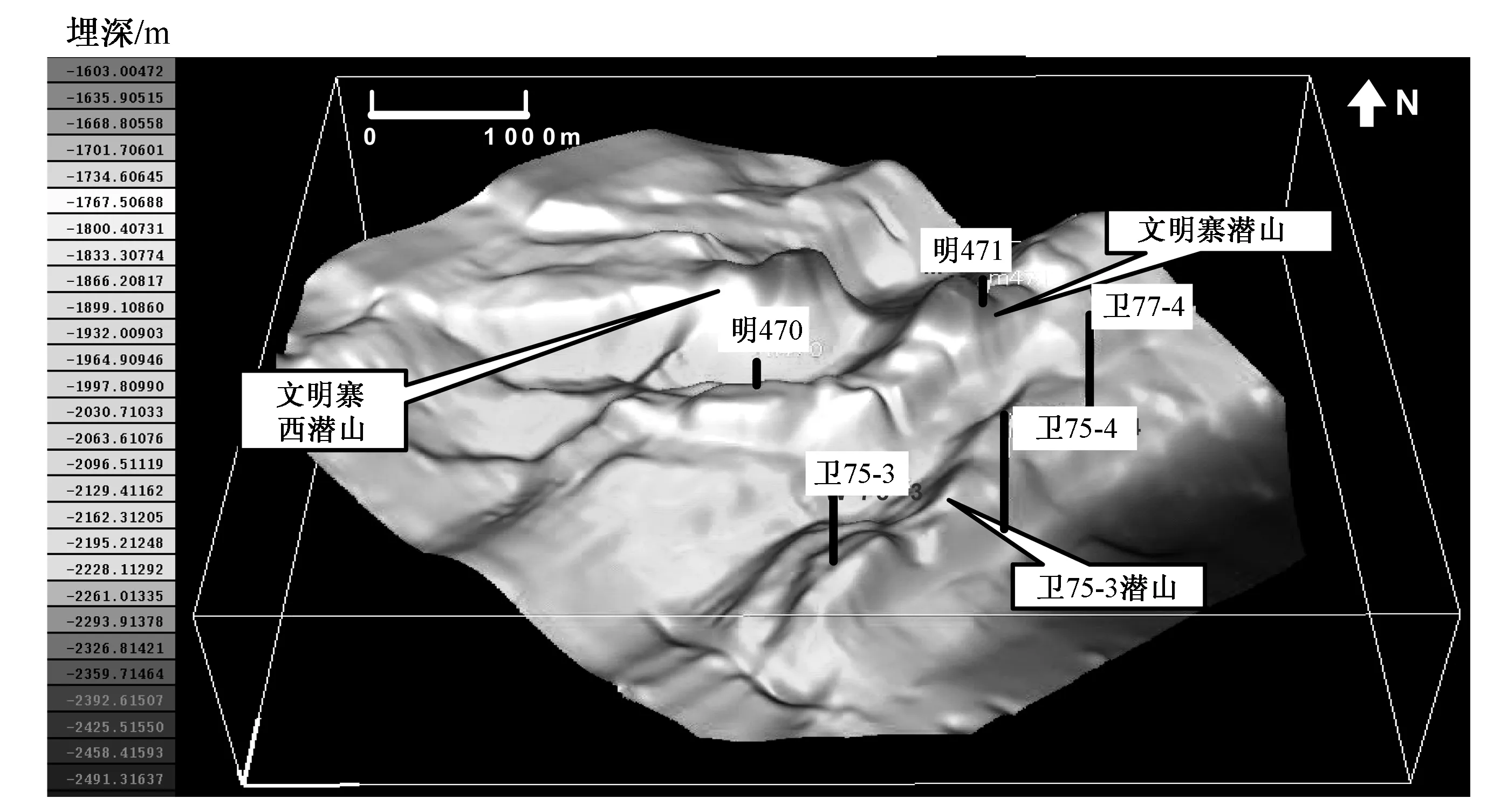

构造成图与分析表明,文明寨地区中生界顶面起伏较大,NNE向基底大断裂起控制作用,总体具有东西分带、南北分块、垒堑相间的三垒三堑构造格局。由东向西发育受卫76断裂和卫77-4断裂控制的卫75地垒(潜山),受明474断裂和明471断裂控制的文明寨地垒 (潜山)和受西部两条东、西倾断裂控制的文明寨西部地垒(潜山)共3个中生界潜山(见图1),其间夹持着3个地堑带。其中卫75潜山规模相对较小,向北与文明寨潜山合并,向南逐渐突出并突然消失;文明寨潜山相对狭长,潜山头较卫75潜山高,向南也逐渐消失;文明寨西部潜山相对宽缓。目前已获得工业油流的明470井、明471井、卫75-3井、卫75-4井、卫77-4井等井分别位于文明寨潜山和卫75潜山之上,所揭示的油气藏为潜山油气藏。

图1 文明寨地区中生界顶构造与潜山分布三维可视图

1)文明寨潜山 构造走向NE向,地层倾向SE向,倾角20°,构造高点埋深1980~2240m。顶面构造图面积12km2,初步圈定有利含油范围2.5 km2。目前有6口井试采,其中,4口老井获低产油流, 1口新井获高产油流(明463井),1口新井试油出水。

2)卫75潜山 构造走向NE向,地层倾向SE向,倾角20°。构造高点埋深2540m左右。顶面构造图面积8km2,初步圈定有利含油范围1.5km2。目前有3口井有试油试采资料,3口新井(卫75-10井、卫75-3井、卫77-3井)获高产油流。

2.2 潜山油藏的储层特征

2.2.1 岩性与物性特征

研究区中生界是一套红色的砂泥岩沉积,岩心及测试资料表明,中生界储层岩性主要为含灰质的极细粒到中细粒长石岩屑砂岩,主要粒径0.06~0.12mm,胶结致密,胶结物主要为方解石,体积分数20%左右。通过对卫57井、卫77-3井等10口井的13块岩心样品进行统计分析得知,岩石基质孔隙度1%~4%、渗透率0.29~0.45mD,为低孔特低渗储层,基质储集性能差,难以储集油气。

2.2.2 岩心裂缝特征

为了对文明寨地区中生界储层特征进行深入分析,观察描述了卫77-4井、卫77-3井、卫472井、卫473井4口井的近300余米岩心,发现砂岩中含有大量天然裂缝,具有以下特征:

1)均为构造裂缝,主要发育于致密砂岩中,纵向上具有明显的分段性。

2)不同的裂缝,其裂缝的充填物及充填程度差异很大。裂缝充填物主要有泥质、方解石、石膏和黄铁矿及构造角砾等5大类;裂缝充填形式有全充填 (多表现为泥质、钙质充填)、半充填 (主要表现为结晶矿物半充填)和未充填3种类型 (见图2),以前两种为主,显然,前两种有利于石油的聚集。

3)以高角度、近于直立的缝为主,且至少有3组,角度多在65~90°,另外发育一组低角度层间缝,追踪层系界面或沿层系界面产生。高角度裂缝长度从几厘米到几十厘米,开度从小于1mm至数厘米,裂缝密度2~6条/10cm,高、低角度裂缝相互穿插、切割,构成裂缝网络。值得注意的是,许多情况下裂缝不仅以单纯的裂缝形式存在,而是沿裂缝发育一系列直径2~15mm的孔洞,从而形成从简单到复杂的缝洞系统(见图3),它们具有良好的孔、渗性。沿裂缝分布的孔、洞为沿裂缝渗流的流体溶蚀而成。

4)发育3种基本类型的缝洞系统,即单缝串珠式缝洞系统、多缝平行串珠式缝洞系统和交错网络式缝洞系统(见图4),其中交错网络式缝洞系统最有利于石油的聚集。

2.2.3 含油性特征

钻井及试油结果表明,研究区油层都发育于裂缝层段中。岩心观察也表明,产油层段裂缝发育,多为高角度缝洞系统,含油程度高,多为油浸级别。岩心分析结果表明,岩石基质部分不含油,只有裂缝中有油,石油分布与富集受裂缝发育程度与分布制约,这都充分说明了文明寨地区中生界油藏的储层为砂岩裂缝性储层,油藏类型为典型的砂岩裂缝性油藏。

图2 裂缝充填程度岩心照片

图3 不同情况下的缝洞系统岩心素描图

图4 缝洞系统类型岩心照片

3 砂岩裂缝性油藏的成藏特征

目前,研究区揭示中生界的井有17口,均分布于文明寨潜山、卫75潜山两个潜山的高部位,其中卫75-3井、卫75-10井、卫77-3井、明462井、明48井、明463井均获得工业油流。岩心观察与裂缝监测表明,获得工业油流的井均位于裂缝发育的断块圈闭中,因裂缝向四周变得不发育而将油气封闭起来,聚集成藏,如卫77-4井的中三叠统二马营组(T2em)油藏、明48井的T2em油藏、卫75-3井的T2em油藏和明471井的T2em油藏等。

3.1 裂缝性油藏成藏条件及其主控地质因素分析

文明寨地区中生界由于控制潜山的边界断裂断距较大,导致地堑中的沙河街组三段 (Es3)成熟生油岩与地垒中的潜山构造大面积接触,控制潜山边界的大断裂,尤其是潜山下倾方向 (东侧)与Es3烃源岩大面积接触的断裂成为潜山油气藏主要的油源断裂。上倾方向的潜山内部一旦有缝洞系统与下倾方向的油源断裂沟通,下倾方向的Es3成熟烃源岩排出的油气将通过潜山东侧油源断裂进入潜山内部的断裂-裂缝-孔洞系统,并沿该系统向上倾方向运聚,最终聚集在受缝洞控制的潜山内部缝洞型圈闭之中,形成裂缝性油气藏。目前发现的卫77-3井、卫75-10井等油气藏均属于这种类型的油气藏。

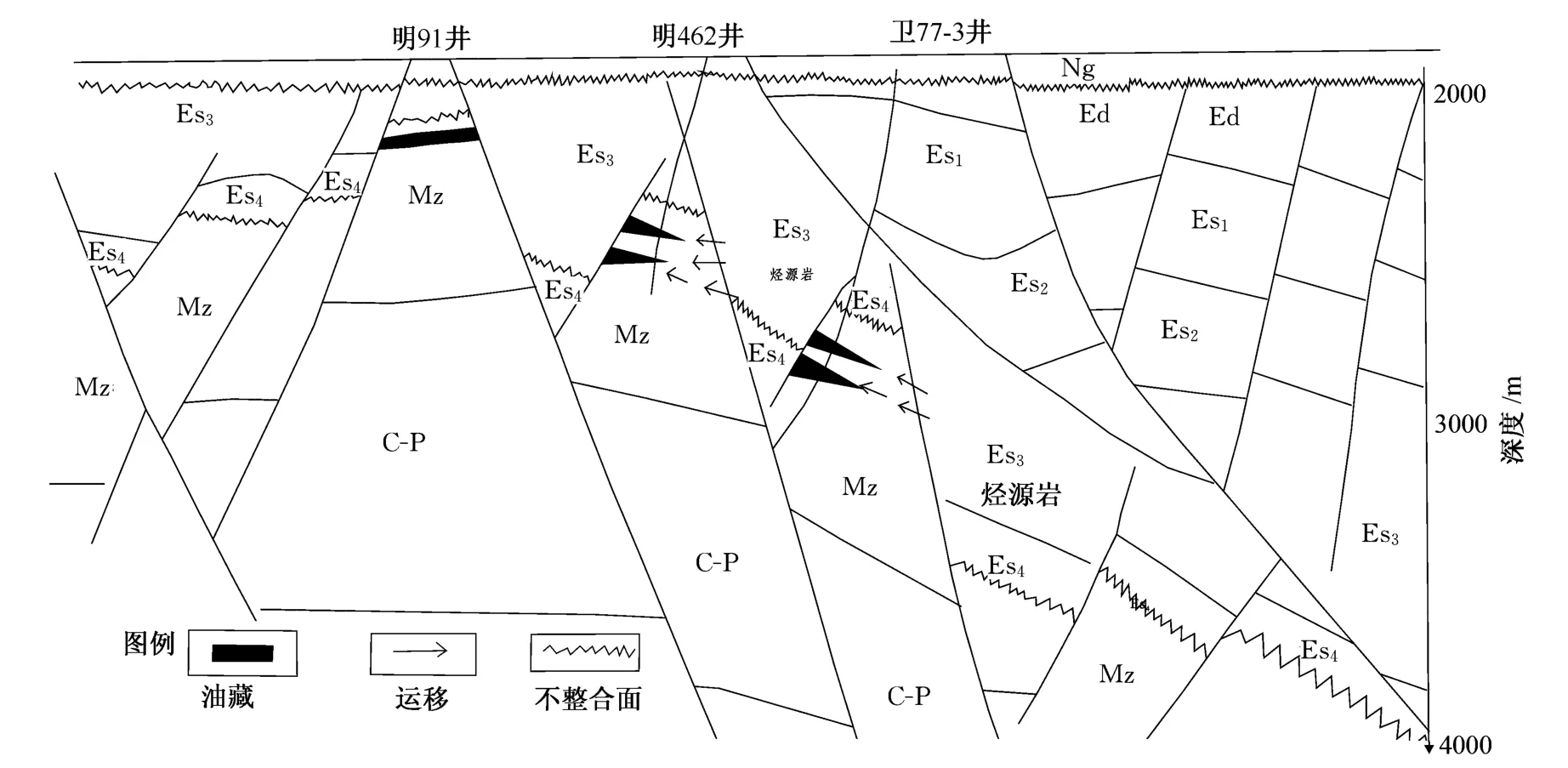

图5是过明91井-明462井-卫77-3井的潜山油藏油气运聚成藏特征图,反映了卫77-3井T2em潜山油藏与明462井T2em潜山油藏的成藏规律。卫77-3井为一口滚动井,在2945.5~3019.1m的(二马营组二段-三段(T2em2-3)裂缝段日产油36.2t,累计产油299.5t。由图5可知,卫77-3井油藏为上倾方向被反向断层遮挡,下倾方向有顺向断层与Es3烃油源接触,潜山内部存在连接裂缝型圈闭与油源断裂的裂缝网络系统,构成了下倾反向油源断裂沟通古近系烃源岩,排出的成熟油气进入潜山,沿潜山内部断裂-裂缝网络系统向上倾方向运移,最终聚集在上倾方向的裂缝性圈闭之中或聚集在受上倾方向反向断层遮挡的裂缝型圈闭之中,形成了卫77-3井的T2em裂缝油藏。

图5 过明91井-明462井-卫77-3井潜山油藏油气运聚成藏特征图

明462井位于文明寨潜山北部,在2388.9~2392m的二马营组一段(T2em1)裂缝性储层中获日产8t工业油流,发现了明462井T2em1裂缝性油藏,其成藏条件与卫77-3井T2em裂缝油藏类似,即潜山下倾方向与烃源岩大面积接触的潜山边界断裂作为油源断裂,上倾方向反向断裂可作为遮挡断裂,潜山内部断裂-裂缝-孔洞网络系统作为油气运移疏导通道,由下倾方向油源断裂进入的古近系成熟油气在潜山内部断裂-裂缝-孔洞网络疏导体系作用下向上倾方向 (低势区)运移,最终聚集在反向断裂遮挡的裂缝型圈闭之中或在裂缝-孔洞型圈闭之中聚集成藏。

其他油藏的成藏特征都与明462井、卫77-3井的油藏十分相似。由此可见,控制文明寨地区中生界砂岩裂缝性油藏形成与分布的主要地质因素有3个:一是潜山下倾方向Es3烃源岩的油源充足程度;二是潜山下倾方向与Es3油源大面积接触的油源断裂及其与潜山内部裂缝-孔洞输导层体系的畅通程度;三是潜山内部与油源断裂-缝洞输导层体系连通的缝洞型圈闭的分布与发育程度。

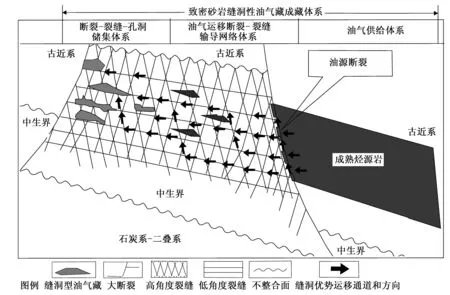

3.2 裂缝性油藏成藏模式

通过剖析具体裂缝性油藏的成藏条件,总结出文明寨地区中生界砂岩裂缝性油气藏的成藏过程和成藏模式为:潜山下倾方向 (东侧)Es3成熟烃源岩中生排出的油气通过潜山下倾方向的油源断裂 (下盘为Es3成熟烃源岩 (油气供给体系)、上盘为中生界多组裂缝交叉形成的裂缝-孔洞系统的潜山地层)进入潜山,在浮力和超压作用下沿断裂-裂缝-孔洞构成的输导网络体系继续往潜山高部位的低势区运移,最终聚集在由断裂-裂缝-孔洞构成的储集空间 (缝洞型圈闭)中形成裂缝性油气藏,从而形成了一个由地堑中古近系烃源岩构成的油气供给体系、下倾方向潜山边界断裂与潜山内部断裂-裂缝-孔洞构成的油气输导网络体系和潜山内部上倾方向 (低势区)裂缝-孔洞系统构成的油气聚集体系共3个时空匹配优越的致密砂岩裂缝性油气成藏体系(见图6)。油气成藏的关键是潜山下倾方向油气供给体系的油源是否充足、断裂裂缝-孔洞输导网络体系是否畅通、与之沟通的缝洞储集体 (裂缝型或缝洞型圈闭)是否发育。

图6 文明寨地区中生界砂岩裂缝性油藏成藏模式

4 结论

1)文明寨地区中生界构造受NNE向基底大断裂控制,总体具有东西分带、南北分块、垒堑相间的三垒三堑的构造格局,奠定了文明寨潜山、卫75潜山的形成与分布。

2)文明寨地区中生界储层主要为含灰质的极细粒到中细粒长石岩屑砂岩,致密坚硬,低孔特低渗,本身难以储集油气。

3)文明寨地区中生界储层的储集空间为构造成因的高角度裂缝和沿其分布的孔洞,主要发育于致密砂岩中,多组沿缝发育的缝洞相互交叉、切割,构成单缝串珠式、多缝平行串珠式和交错网络式等3种缝洞系统,其中交错网络式缝洞系统最有利于石油的聚集。

4)潜山下倾方向Es3烃源岩的油源充足程度、潜山下倾方向与Es3油源大面积接触的油源断裂及其与潜山内部裂缝-孔洞输导层体系的畅通程度、潜山内部与油源断裂-缝洞输导层体系连通的缝洞型圈闭的分布与发育程度是控制文明寨地区中生界砂岩裂缝性油藏形成与分布的主要地质因素。

5)潜山下倾方向成熟烃源岩中生排出的油气通过油源断裂进入潜山,在浮力和超压作用下沿断裂-裂缝-孔洞构成的输导网络体系继续往潜山高部位的低势区运移,最终聚集在由裂缝-孔洞构成的储集空间 (缝洞型圈闭)中形成裂缝性油气藏,是文明寨地区中生界砂岩裂缝性油藏形成的基本规律。

6)文明寨地区中生界砂岩裂缝性油藏成藏模式对于东濮凹陷及华北地区类似地质条件的中生界潜山砂岩裂缝性油藏的勘探具有重要的借鉴意义。

[1]袁明生.低渗透裂缝性油藏勘探[M].北京:石油工业出版社,2000.5~14.

[2]王平.有天然裂缝砂岩油藏的开发[J].石油学报,1993,14(4):344~347.

[3]王瑞飞,陈明强.特低渗透砂岩储层可动流体赋存特征及影响因素[J].石油学报,2008,29(4):558~566.

[4]曾联波.低渗透砂岩储层裂缝的形成与分布[M].北京:科学出版社,2008.3~12.

[5]肖淑蓉,张跃明.辽河盆地基岩潜山油藏裂缝型储层特征[J].中国海上油气(地质),2000,14(2):108~111.

[6]袁士义.裂缝性油藏开发技术[M].北京:石油工业出版社,2004.1~9.

[7]张广杰,武若霞.改善新民裂缝性砂岩油藏注水波及体积研究[J].石油勘探与开发,1998,25(3):34~37.

[8]蒲静,秦启荣.油气储层裂缝预测方法综述[J].特种油气藏,2008,56(3):44~48.

[9]黄洁,朱如凯.深部碎屑岩储层次生孔隙度发育机理研究进展[J].地质科技情报,2007,26(6):76~80.

[10]童亨茂.储层裂缝描述与预测进展[J].新疆石油学院学报,2004,16(2):9~13.

[11]周心桂,张林炎.油气盆地低渗透储层裂缝预测研究现状与进展[J].地质论评,2006,52(6):777~780.

[编辑] 龚丹

TE122.3

A

1000-9752(2014)03-0041-05

2013-06-09

中国石油天然气股份有限公司 “十二五”科技重大专项 (2012E-3301)。

罗群(1963-),男,1986年中国地质大学 (武汉)毕业,博士 (后),副教授,现主要从事盆地构造分析、常规与非常规油气成藏机理与资源评价研究工作。