基于GIS和空间句法的高校室外交往空间量化分析

——以湘潭大学为例*1

2014-07-30张伟伟胡喜强

张伟伟,胡喜强

(1.湘潭大学 旅游管理学院,湖南 湘潭 411105;2.湘潭大学 公共管理学院,湖南 湘潭 411105)

交往空间是人们互相交流、传递信息和感情并由此构成公共活动的场所,是人与环境对话的桥梁,是包含社会、文化、心理等复杂因素的人性空间[1]20-22。高校交往空间的质量对学生自发性和社会性活动有非常大的影响[2]67-68,尺度适宜的高质量校园空间,不仅满足师生在生理以及心理上的需求,也展现校园生活的丰富多彩[3]22-23,随着高校校园规模的扩大,以及新世纪创新型人才培养的要求和高校职能的转变,学校越来越重视整体空间布局、人文气息以及交往空间的建设。高校室外交往空间作为一种特殊的交往空间,亦是一个浓缩的社区,在九十年代初期伴随着中国高校建设的迅速发展,其相关研究开始受到越来越多的关注和重视。国内对高校室外交往空间的研究侧重广场、道路[4]126、绿地[5] 94-96等具体要素的分析,注重空间界面、使用情况、设施配置等微观层面,并从环境心理学和行为学等多视角进行了研究[6]。国外高校室外空间成为独立的研究对象始于八十年代[7],研究者从其存在的价值和意义[8]20-26、使用者的感知、评价[9] 54-61以及空间的利用等方面进行了研究。大多研究属于定性分析,使用量化分析方法分析和评价高校交往空间已成为研究的必然趋势,而其质量受公共性、舒适性、综合性和易达性等几个方面因素影响[1]20-22,优质高校室外交往空间的构建必须全面考虑以上影响因素,具体可从校园道路系统及通达性、交往空间尺度、公共休憩环境、活动服务设施、空间节点(可视空间、步行与逗留空间、行为活动空间)五个方面进行分析[10]18,各影响因素应采用不同方法进行衡量,因此本文利用GIS和空间句法集成的方法量化室外交往空间的交通和位置的便利程度及通达度,以及基于DEM模型的GIS可视域分析衡量空间开放程度,通过调查问卷获取学生对各类室外交往空间的选择行为及主要影响因素,最终达到综合评价高校室外交往空间的质量,发现问题并提出优化建议的目的。

一、空间句法

空间句法是由伦敦大学的比尔·希列尔(Bill Hillier)教授和他的同事提出并发展起来的描述建筑和城市结构形态的理论和方法,它可以用来解释人的空间行为和社会活动,预测人在空间中的行为特征[11]98-101。空间句法分析的结论有助于预测空间未来的使用模式并且使空间得到最大化的发展,从大尺度的城市规划到小尺度的建筑室内设计均有广泛应用。其中,在校园空间的研究领域,空间句法作为一种定量空间分析工具已经被用于分析校园广场规划设计[12]4-7、验证校园结构合理性[13]20、剖析校园空间结构布局特征、评价校园空间的组织效果[14]134-138以及新老校园空间形态差异的比较[15]103-106几个方面。

空间句法的研究对象是自由空间,根据自由空间呈现的形态,空间句法有三种空间分割方法:轴线法、凸多边形法和视区分割法。凸多边形法和视区分割法适用于开放空间呈非线性的情况,如建筑内房间和走道的布局,轴线法则适用于建筑或建筑群较密集的城市环境研究。校园空间为浓缩的社区空间,适用轴线法进行空间分割,然后通过建立轴线模型分析空间结构。轴线模型中每条轴线视为一个空间节点,两个相邻节点间的距离为一步。空间句法的形态变量有连接值、控制值、深度值、集成度和智能值,其中连接值、控制值和局部集成度描述局部层次上的结构特征,整体集成度描述整体层次上的结构特征,局部与整体关联度通过可理解度即智能值描述,其含义及计算公式如下:

连接值是指节点邻接的节点个数,连接值越高,表示空间渗透性越好。连接值的计算公式为:

Ci=K

(1)

式中k为节点i邻接的节点个数。

控制值用于表示节点之间相互控制的程度。其计算公式为:

(2)

式中k为节点i邻接的节点个数;Cj为与节点i邻接的节点j的连接值。

深度值表达的是节点在拓扑意义上的可达性,即节点在空间系统中的便捷度。两个节点的深度是指从一个节点到另一节点的最少步数,某节点到系统中所有节点的最少步数的平均值为平均深度。总深度值和平均深度值的计算公式分别为:

(3)

(4)

式中n为节点数,dij为节点i与节点j之间最少步数。

集成度表示的是一个空间与其他空间之间的关系。根据考虑范围的不同,它可以分为整体集成度和局部集成度,整体集成度表示节点与系统内所有节点的关联程度,局部集成度则表示某节点与附近几步内节点的关联程度,集成度越大表示空间的便利程度越高。集成度的计算公式为:

(5)

式中RRA为真实相对不对称值;RA为相对不对称值;Dn为标准化集成度值。

(6)

(7)

公式(7)中MD为平均深度。

智能值又指可理解度,反映由局部空间的连通性感知整体系统空间的能力。空间系统中连接值高的空间,其集成度也高,则空间的可理解性好,智能值高,意味着从局部空间感知整体空间结构的能力强。智能值的计算公式为:

(8)

二、湘潭大学室外交往空间概况

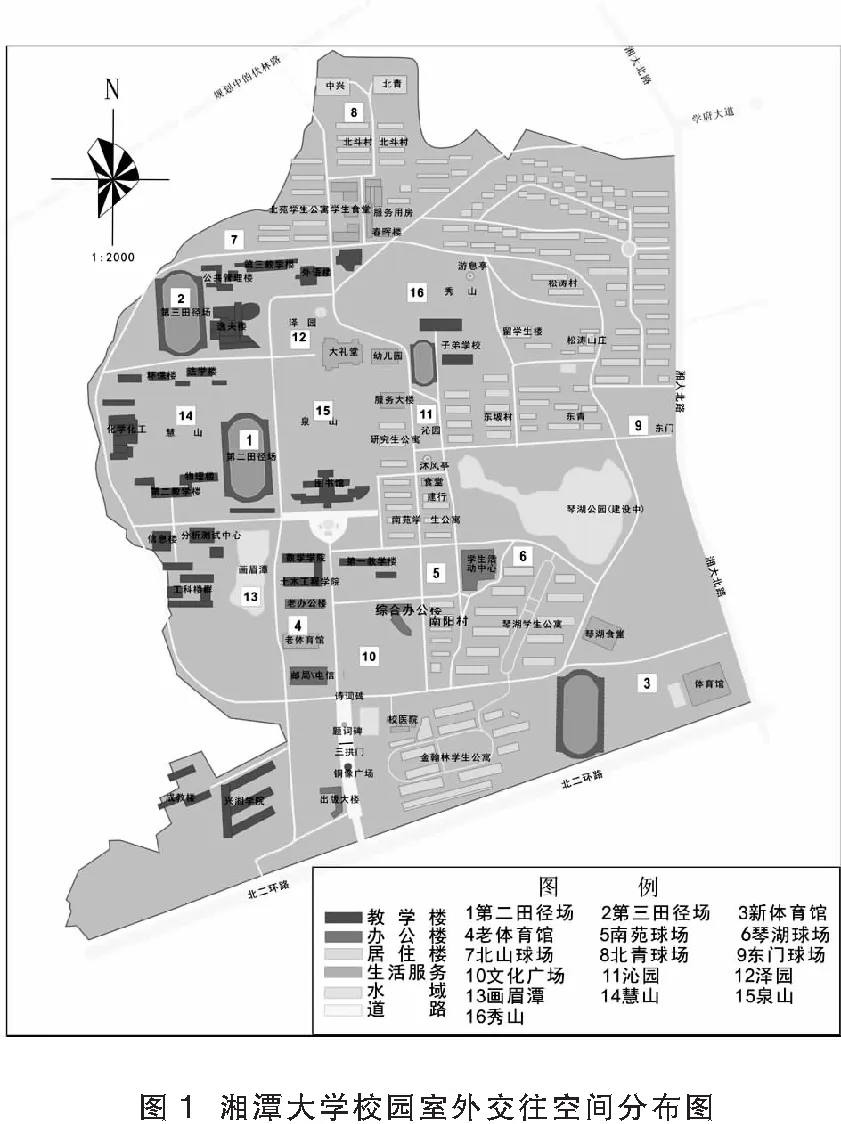

大学校园一般可以分为住宿区、教学区和公共活动区,其中公共活动区即室外交往空间。湘潭大学的校园面积共3 200亩,其中校园室外交往空间的面积达到了1 700亩,其分布如图1所示。

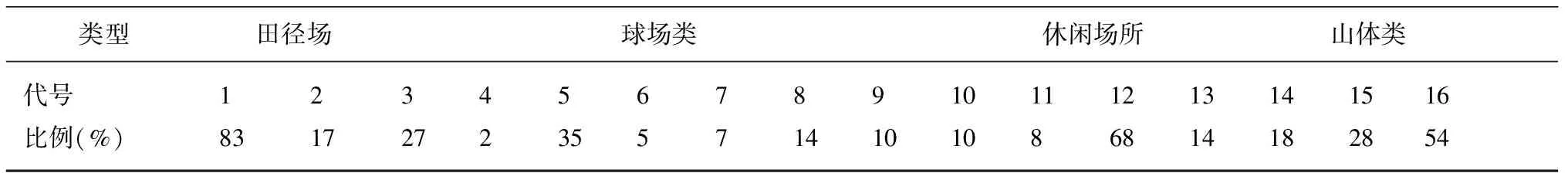

高校室外交往空间根据功能的不同可分为庆典型空间、团队型空间、对话型空间和独处型空间几种类型[16]71-79。湘潭大学的室外交往空间根据功能的不同分为运动型空间、对话型空间和独处行空间三类,部分空间的功能有重叠。其中运动型交往空间是指各类运动场所,湘潭大学的运动型交往空间包括田径场所和球类场所两类;对话型空间适合两人及以上的活动,休闲类场所即属于此类空间;独处型空间环境安静,校园内的山体类场所属于独处型空间。湘潭大学室外交往空间的分类和基本概况由表1所示。

表1 湘潭大学室外交往空间分类和概况表

三、湘潭大学室外交往空间句法分析

用空间句法参数中的集成度、智能值分别衡量湘潭大学的校园室外交往空间的可达性和空间系统的合理性,研究空间形态变量和空间中活动行为的相互关系,为评价和优化高校室外交往空间设计提供量化方法和工具。

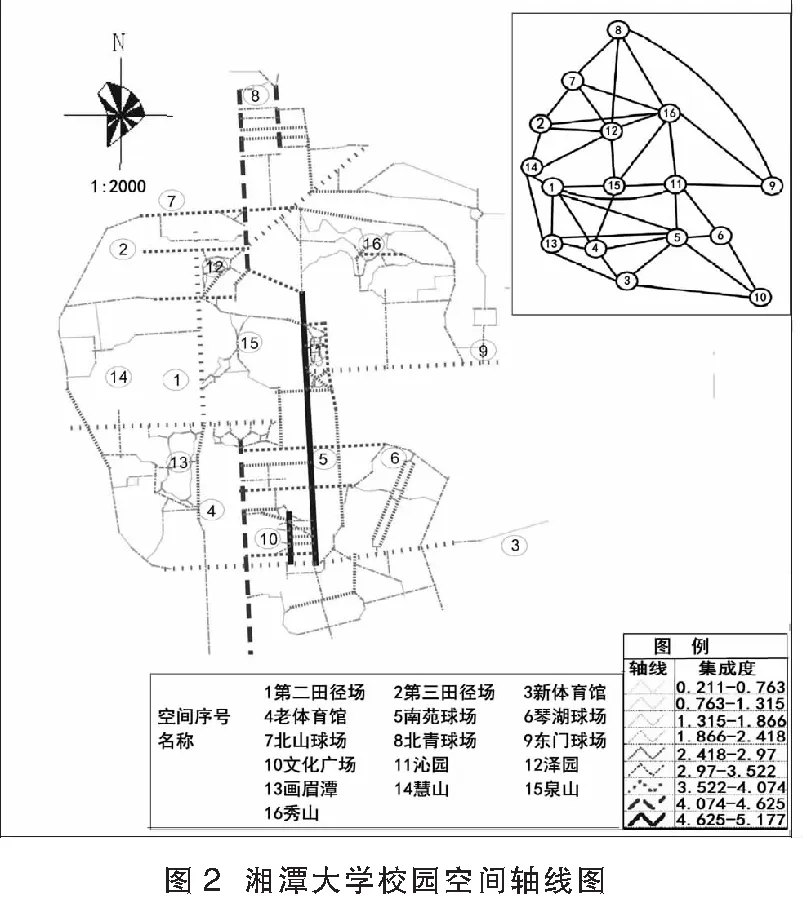

(一)室外交往空间的可达性分析

室外交往空间的可达性是指从出发地到该空间的便利性、舒适性、经济性和安全性。利用空间句法分析校园交往空间的可达性,要区别于用其分析城市空间形态,不能仅仅以集成度作为衡量指标,须综合考虑其集成度和连接值,集成度越大表示空间的可达性越好,连接值越高表示空间的渗透性越好,空间渗透指相邻空间不用实墙分隔,而是相互连通增加空间的层次感[17]49-50。利用ArcView GIS 3.2以图1为底图构建湘潭大学的轴线图模型,并使用空间句法软件Axwoman计算各空间句法形态变量值。图2为湘潭大学校园室外交往空间的轴线图,在轴线图中用颜色的深浅和线条的粗细来表示集成度的大小,图中的右上方为湘潭大学校园空间的连接图;连接值和集成度计算结果如表2所示。

表2湘潭大学室外交往空间连接值和集成度表

空间类型田径场球场休闲场所山体空间序号12345678910111213141516连接值114101318581381311131161314集成度4.042.463.894.394.942.653.474.423.605.183.924.424.042.653.664.33

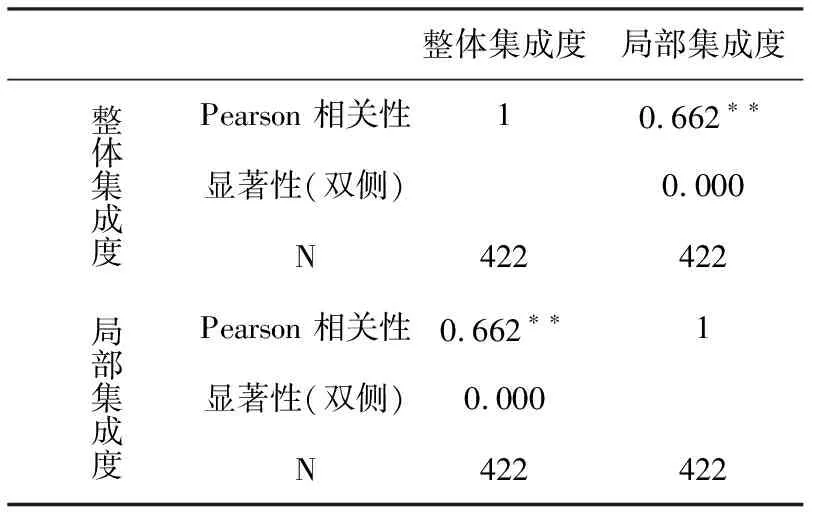

(二)室外交往空间的智能水平

通过校园室外交往空间的智能值水平评价高校室外交往空间整体布局的合理性,利用SPSS软件对局部集成度和整体集成度做相关性分析,相关性散点图如图3所示。空间句法形态变量中的智能值其大小介于0到1之间,智能值大于0.5的空间说明空间可理解性高,湘潭大学局部集成度与整体集成度相关性分析结果表3显示,相关系数R2为0.662,说明湘潭大学室外交往空间整体智能值水平较高,大学校园各空间之间的关联性较好,统一度较高,空间的连接性较强,由局部空间感知整体空间的能力强。

表3 相关性分析结果

注:**在0.01 水平(双侧)上显著相关。

四、湘潭大学室外交往空间GIS可视域分析

基于GIS的可视域分析也称通视分析,它是依据数字高程模型分析一个或者多个观察点的通视度、可视范围和不可视范围,属于GIS空间分析功能的一种[9]54-61。在空间分析、评价、布局和规划方面,可视域分析有着非常重要的作用,它的应用涉及到经济、军事、环境和生活等各个方面,如城市规划、消防高空瞭望台选点、军事侦察、景观生态环境评价和恢复、旅游景点布局和路线选择以及房地产开发建设,等等。视域分析的本质是点与点之间可视性分析在面上的操作,目前国内外许多GIS软件如ArcGIS、MEG、MapInfo等都具有空间可视域分析的功能,可视域计算结果可以用表格汇总也可以用视域分析图直观的表示。

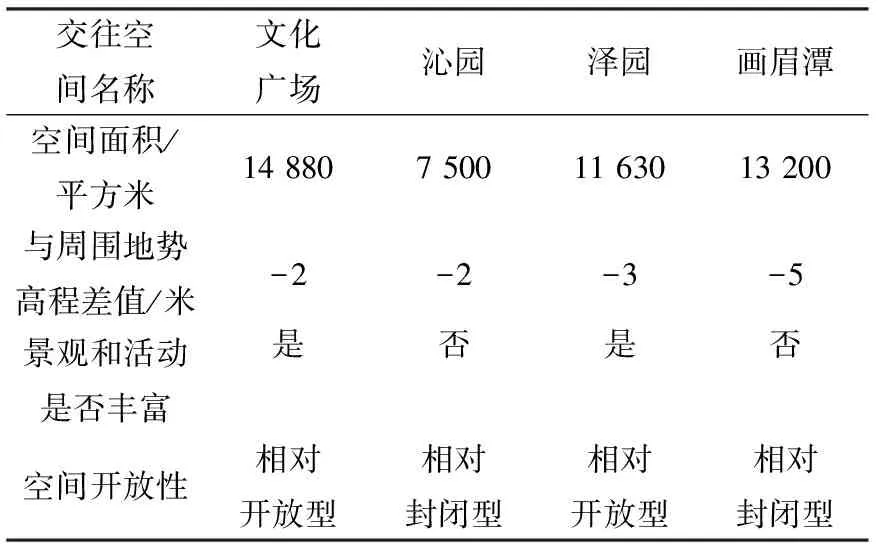

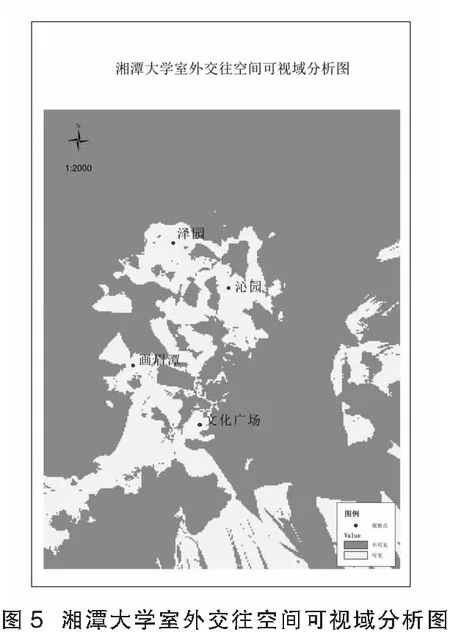

校园室外交往空间的可视域分析即分析在特定交往空间中观察者在视线范围内可以看到的区域范围,根据空间的视觉尺度、空间面积和空间视域范围内的景观、活动情况,将空间分为相对开放空间和相对封闭空间两类。湘潭大学的地势整体比较平坦,在此选取对空间视域情况较重视的休闲类场所文化广场、沁园、泽园和画眉潭进行可视域分析。依据湘潭大学的高程点数据,在ArcGIS中采用克里金插值法生成可视域分析所需的数字高程模型(DEM),如图4;基于DEM以文化广场、沁园、泽园和画眉潭为观察点做可视域分析,观察点的高程依次为65.12、76.11、87.22和66.2,视域范围如图5所示。视域开阔且景观建筑和活动行为丰富的场所,空间开放性水平高,为相对开放型空间,反之为相对封闭型空间。基于ArcGIS可视域分析结果、空间面积、景观和活动情况划分休闲类场所的空间开放性水平如表4所示。

表4 室外交往空间基本概况

五、湘潭大学室外交往空间使用情况调查

通过问卷调查了解湘潭大学室外交往空间的实际使用情况,分析在室外交往空间中师生的活动情况以及不同类型的室外交往空间的影响因素,问卷共发放500份,有效问卷475份,回收率95%,调查对象中男性占41%,女性占59%。

调查问卷的统计结果如图6显示,学校师生在校园室外交往空间中更倾向于与人交谈、散步、看书学习和体育锻炼,选择比例均高于40%;而偏好团体活动、看风景和独处的人数比例较低。

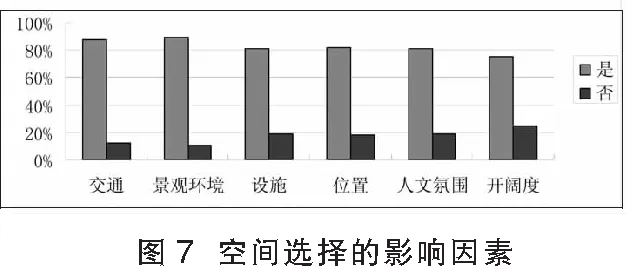

关于影响选择室外活动场所的因素调查结果如图7所示,75%以上的人认为交通、景观环境、设施、位置、人文氛围和活动场所的开阔度均是影响选择活动场所的因素。

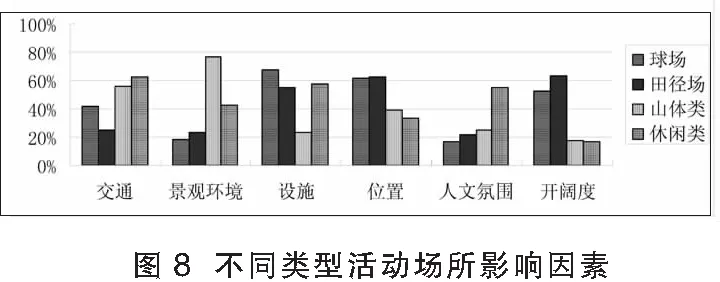

不同类型室外交往空间其影响因素的重要性必然不完全相同。分析问卷结果图8发现,球场类的活动场所的影响因素重要性排序依次是设施、位置、开阔度、交通、景观环境和人文氛围;而田径场类的活动场所的排序是开阔度、位置、设施、交通、景观环境和人文氛围;山体类的重要因素主要是景观环境和交通,选择的人数比例都在50%以上;休闲类的活动场所,交通是排在第一位的影响因素,随后是设施和人文氛围。

各类型活动场所的具体选择偏好的结果如表5所见,田径场所二田的选择偏好占83%,具有明显优势;球类场所中最受欢迎的是新体育馆和南苑球场;山体类的选择偏好依次是秀山、泉山和慧山;休闲类场所的选择也很集中,泽园的选择偏好占68%。

表5 各类型活动场所选择偏好

六、讨论与结论

对不同类型的室外交往空间,综合空间句法分析、基于GIS可视域分析的空间开放性分类及问卷调查结果,依据集成度、连接值、智能值等参数解析湘潭大学校园室外交往空间的深层结构,并评价空间质量。空间句法结论与实际相符,同时也可发现空间设计和使用过程中出现的问题,应全面考虑空间质量影响因素,采取相应优化措施。

(一)田径场及球场类场所评价及优化措施

田径场及球场类同属于运动型空间,相似性强,在此一并评价分析。通过问卷调查和空间句法的分析结果对比,发现运动型空间的影响因素最重要的是场地的活动设备和基础设施,其次是空间的可达性,因此运动型空间的使用效率的提高必须从完善设备设施和提高空间可达性两方面着手。实验数据表明:湘潭大学大部分运动型空间的利用效率与空间句法的集成度值呈正相关,设施与空间可达性匹配度较好;仅体育馆属于低匹配度空间,其空间可达性非常好,但利用率最低,原因主要是其陈旧的设施不能满足师生教学和锻炼的需要,问题亟待解决;其次,老体育馆虽然在整个校园中集成度极高,但是距离宿舍区较远,不利于学生课余时间的锻炼,而其距离教学区较近,可以考虑将其改造为教学楼或户外阅读和学习的场地,充分发挥其区位优势。

(二)休闲类场所评价及优化措施

针对休闲类场所,空间句法分析评价的空间效果排序依次是文化广场、沁园、泽园和画眉潭。泽园的空间可达性和开放性水平高,基础设施完善、景观建筑丰富,相应的成为了休闲类场所中人气最高的空间,其经验可供借鉴。但是空间集聚度和可达性最高的文化广场和沁园,人们在其中更多的只是穿行而不停留,未能充分发挥交往功能,主要原因为场所缺乏私密性,可通过加种高大树木和增设区分空间的边界营造空间私密性,吸引人们前来学习、交谈或休息。而风景优美的画眉潭紧邻第二田径场,空间活力不够的主要原因为:画眉潭的集成度较低,到达空间的便利程度不高;与其他室外交往空间相比,画眉潭距离宿舍区较远;观赏性能强但是能提供人们休憩的空间和设施不足;空间开放性水平不高。激活画眉潭空间活力可将其连接到主干道上以提高其可达性,将石板路加宽并增建可供休憩的回廊增加活动空间和休息位置。

(三)山体类场所评价及优化措施

山体类交往空间的空间活力受空间可达性的影响大,与之呈正相关,在优化空间可达性的基础上,同时还须注重空间内交通条件、景观环境和基础设施以提高空间利用效率。

空间句法和GIS可视域分析等量化方法可用于分析高校室外交往空间的功能和合理性,指导空间的选址和建设,同时综合考虑交往空间的类型和影响因素,以便发现空间布局特征和其设计中存在的问题,从而为合理地规划大学校园提供科学依据。

参考文献:

[1]袁明霞.高校校园优质交往空间构建初探[J].山西建筑,2012,38(20).

[2]扬·盖尔.交往与空间[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[3]唐静.校园空间尺度研究[J].山西建筑,2012,38(29).

[4]周逸湖,宋泽方.高等学校建筑规划与环境设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.

[5]葛韵宇.大学校园绿地交往空间设计初探[J].黑龙江农业科学,2013(6).

[6]肖静.高校交往空间的情境营造研究[D].长沙:中南大学,2012.

[7]Cooper Marcus Clare, Wischemann Trudy. Campus open space: An underutilized potential[R]. Mimeo. Berkeley: University of California, Berkeley, Department of Landscape Architecture, 1983.

[8]Van Yahres Michel, Syd Knight. The neglected campus landscape[J]. Planning for Higher Education,1995,23(4).

[9]Cooper Marcus Clare, Wischemann Trudy. Outdoor spaces for living and learning[J].In Landscape Architecture,1986(2).

[10]张媛源.高校校园室外交往空间规划设计研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2008.

[11]江斌,黄波,陆峰.GIS环境下的空间分析和地学视觉化[M].北京:高等教育出版社,2002.

[12]孙柯,刘茜,杨书伟.基于空间句法理论的校园广场空间分析——以中国矿业大学南湖校区为例[J].江苏建筑,2013(1).

[13]邵琛.华中地区大学校园空间句法研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[14]厉旭东,赵晓琴,孙毅中.GIS与空间句法的集成及空间形态结构量化分析——以南京师范大学仙林校区为例[J].南京师大学报:自然科学版, 2009, 31(4).

[15]陈雪依,姚亦锋.基于空间句法的新老校园空间形态差异性研究——以南京大学为例[J].华中建筑, 2010(2).

[16]牛斌惠,刘鑫,周建华.高校校园室外交往空间设计研究——以西南大学为例[J].西南师范大学学报,2012,37(8).

[17]尹宸璇,蔡兵.浅论建筑空间的渗透关系[J].科学时代,2012(12).