基于R S和G I S的矿山泥石流形成条件信息提取★

2014-07-25魏衍栋常夫伟

陆 力,魏衍栋,常夫伟 ,马 超

(1.中煤华晋能源有限责任公司 王家岭煤矿,山西 河津 043300;2.河南理工大学 测绘与国土信息工程学院,河南 焦作 454003)

矿山泥石流是个突出的环境问题[1],研究其形成条件研究是评价矿山泥石流危险度及制定合理防治措施的关键。我国学者在研究矿山泥石流形成条件已做大量工作。倪化勇等[2]以石棉县后沟为例,得出水动力条件经对矿渣提供方式的影响而导致矿山泥石流在成因、规模等方面存在差异;徐友宁等[3]研究总结矿山泥石流的形成条件,认为不合理的堆放废石渣是矿山泥石流形成的主要固体物源;陈野鹰等[4]以山区沟谷泥石流为例,得出河流两岸山坡岩土结构、人为活动与持续降雨或暴雨是山区沟谷泥石流形成的主要因素;张丽萍等[5]以神府东胜矿区为例,系统分析矿山泥石流形成的环境背景和地形地貌、松散堆积物、降雨等三大形成条件。传统的矿山泥石流形成条件研究,采取实地手动调查的方式,投入人力和资金量大、效率低、数据定位精度低、较差的现势性。而用RS与GIS技术具有宏观、准确、快速的特点,并已得到广泛应用。蔡柯柯等[6]以彭州市为例,进行震后毁坏土地信息提取与分析;王茜等[7]利用RS和GIS技术研究冀北地区土地利用与土壤侵蚀关系;刘玉龙等[8]以四川梭罗沟和如米沟为例,运用“3S”技术提取水土流失信息,并对提取结果进行分析。本文应用RS与GIS技术提取太原市虎峪沟矿山泥石流形成条件信息,为矿山泥石流灾害的评价与防治提供有效的科学依据。

1 研究区的概况

虎峪沟为汾河一级支流,位于太原市西山矿区中部,发源于西山主峰庙前山,由西南向东北流经官地矿区、杜儿坪矿区、西山煤电集团机关所在地,最后汇入汾河。虎峪沟流域坐标为:东经112°18′02″~112°26′09″,北纬 37°44′51″~37°51′24″,东西长约 15 km,南北宽0.3~0.8 km,流域总面积约50.17 km2。1996年8月4日虎峪沟爆发特大矿山泥石流,泥流直灌杜儿坪、官地、白家庄、西山煤电集团机关所在地,出山后沿虎峪河汇入汾河。此次泥石流灾害,直接农业经济损失2.93亿元,太原市直接经济损失累计8.16亿元,造成严重损失。

2 矿山泥石流形成条件的信息提取

1)数据资料:主要包括遥感影像、DEM数据、地形图等。①遥感数据选取。遥感影像选自美国Landsat7-EMT+影像,成像时间2007年9月23日;多光谱空间分辨率30 m。影像成像效果好,研究区无云干扰,能够满足信息提取要求。②DEM数据。采用美国航天飞机的SRTM-DEM作为研究区地形地貌信息提取数据源,空间分辨率90 m。SRTM数据在GIS地形分析中已广泛应用,并有较好效果。③地形图。收集研究区内数字地形图,作为遥感影像配准矢量图。

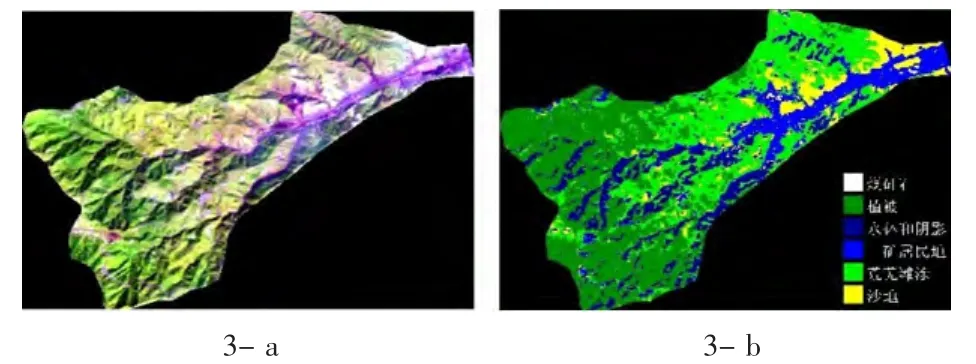

2)数据处理及技术:①在ENVI遥感图影像处理软件平台上,利用研究区地形图进行遥感影像的几何校正;配准后的影像经研究区矢量边界裁剪,制作出研究区的Landsat影像(见图1)。②对制作的研究区影像图进行分类,采用决策树分类方法提取煤矸石堆和土地利用信息,得到研究区煤矸石堆分布图(见图2)和土地利用类型图(见图3)。③利用ARCGIS 9.3软件,结合研究区矢量边界,对原始SRTM-DEM数据进行裁剪,得到研究区DEM数据;利用空间分析功能模块(Sptial Analyst Tools),由Slope函数对研究区DEM数据进行坡度提取,用Reclass功能对坡度进行重分类,将坡度分为9个等级,然后根据栅格属性表进行汇总分析,计算研究区域坡度组成和平均坡度。④在研究区DEM数据和遥感影像基础上,对虎峪沟流域主沟及支沟地貌形态要素进行动态量算。

3 提取结果与评价

1)煤矸石分布提取结果与评价:矿山泥石流主要物源是资源开发中产生的人工弃渣。虎峪沟流域内除有西山煤电集团的官地和杜儿坪等大型煤矿外,也有其他许多小煤矿,这些煤矿采出的矸石均随意堆放在沟域内,使虎峪沟的流域环境更加复杂。通过建立的决策树模型对煤矸石进行提取,得到煤矸石图像(见图2),据其统计,并与研究区原始影像对比可知,虎峪沟流域内煤矸石占地面积约26万m2,杜儿坪和官地煤矿周围煤矸石堆的面积较大,面积较小的煤矸石堆零星分布(多为小煤矿堆放的煤矸石堆)煤矸石堆多分布于沟道内,堆积于坡面的煤矸石较少;虎峪沟流域上游为中低山区,无矿井分布,不存在煤矸石堆;中下游沟道内矿井密布,煤矸石堆分布密集。分析虎峪沟流域煤矸石堆放特点得出:煤矸石堆的分布随着煤矿开采集中,大型煤矿周围煤矸石量大;煤矸石多堆积于沟道内,对沟道形成堵塞,沟道上游来水易溃决;煤矸石多分布于虎峪沟流域中游,上游降雨形成汇流,冲击力大,造成煤矸石堆崩塌,水体搬运矸石形成泥石流。

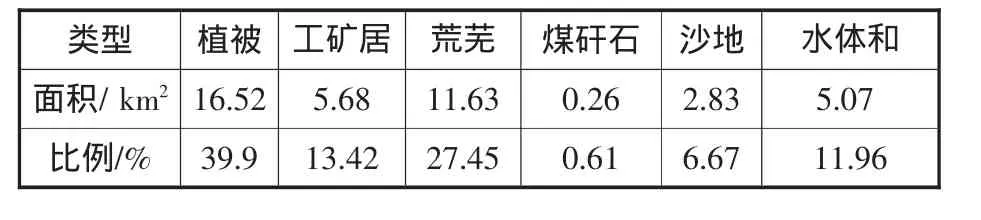

图1 研究区影像(R G B=5 4 3)

图2 煤矸石分布图

2)土地利用类型与植被覆盖率:利用决策树分类方法对研究区影像将地类分为植被、工矿居民地、煤矸石堆、荒芜滩涂、沙地、水体和阴影等6种类型,得到研究区土地利用类型图(见图3)。①土地利用类型。由遥感影像分类得到的土地利用类型图可知:虎峪沟内植被以林地为主,零星草地生长在山坡裸岩缝隙间,植被多分布于西南部中低山区。工矿居民地依沟道而建,分布于流域的中下游,集中分布。煤矸石分布虎峪沟下游矿井周围。荒芜滩涂分布于流域的中下游,多为基岩外露零星生长植物的山坡。沙地分布于杜儿坪矿区周围及虎峪沟下游,矿区周围沙地为矿产开采影响,加剧矿区周围土地沙化,虎峪沟下游沙地为河水搬运上游泥沙形成的冲击沙滩。水体和阴影多分布于虎峪沟上游,上游以中低山为主、阴影较多,下游为平川区、水体分布较多。②植被覆盖率。对土地利用类型图统计,得到各类型面积及其百分比(如表1所示)。虎峪沟流域植被面积16.52 km2,占流域总面积的39.9%。工矿居民地面积为5.68 km2,占流域面积的13.42%。荒芜滩涂主要为荒山,面积11.63 km2,占流域面积的27.45%。煤矸石占地面积较小0.26 km2,为流域的0.61%。沙地面积2.83 km2,占流域面积的6.67%。水体和阴影面积5.07 km2,占流域面积的11.96%。虎峪沟流域植被覆盖率较低,仅为39.9%。近年来,受矿产开发的影响,虎峪沟流域内土地沙化加剧、水土流失严重、沙地面积不断扩大、严重影响植被生长,植被不断减少,植被覆盖率降低;植被条件遭到破坏,区域植被蓄水能力减弱,降雨时更易发生洪流。

图3 研究区土地利用类型图

表1 研究区土地利用类型统计结果

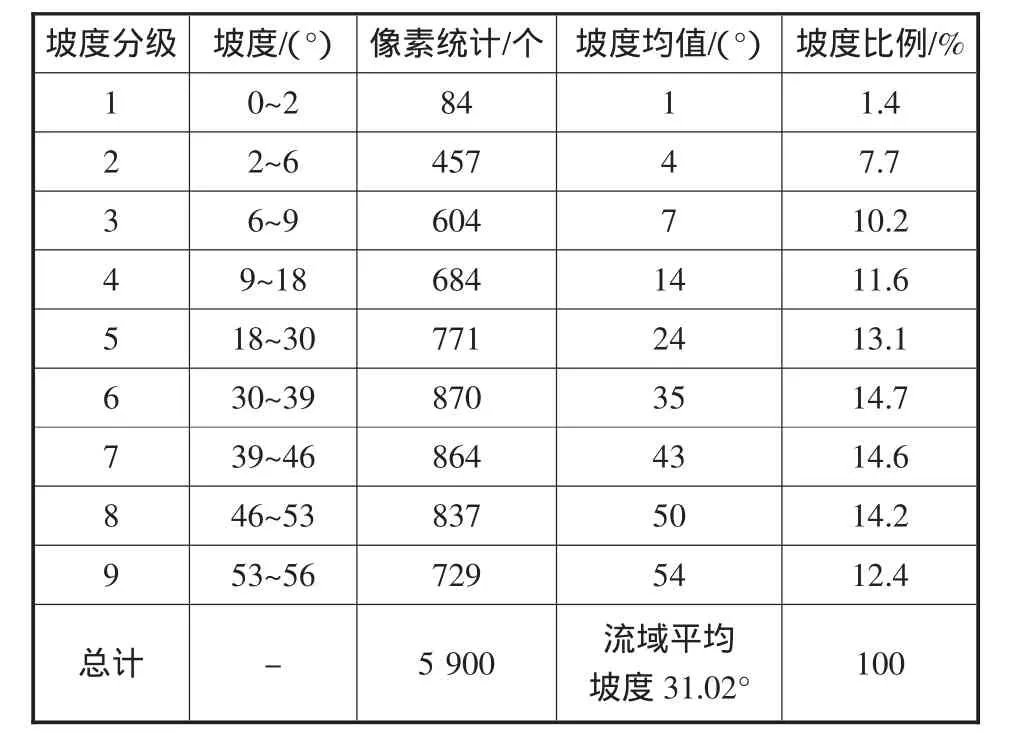

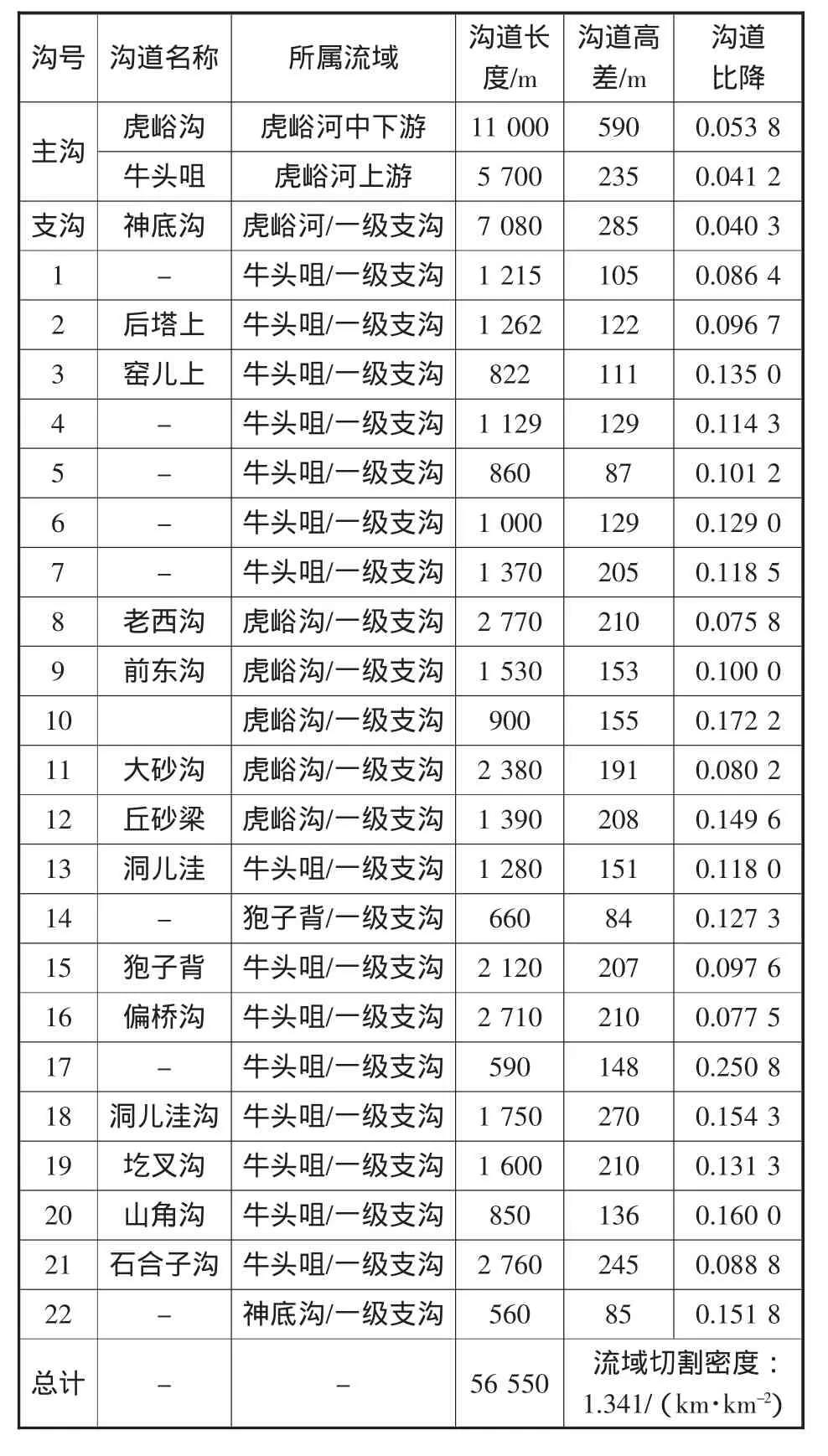

3)地形地貌:①地形坡度。结合研究区矢量边界对SRTM-DEM进行裁剪,得到研究区DEM,采用Slope函数对其DEM数据进行地形坡度提取,得到地形坡度分级图,查看坡度成分类后生成的图形属性表,进行汇总和统计(如表2所示)。虎峪沟流域西部中低山区坡度较大,东部坡度值较小。小于10°地形坡度集中东部下游平川区。10°~20°地形多分布于虎峪沟流域中部低山山腰地带,坡度较缓。30°~40°的地形为虎峪沟流域坡度较大山体的山坡坡腰。大于40°地形多为沟道两侧陡峭的山坡。计算得到虎峪沟流域平均坡度为31.02°。②地貌要素。在GIS软件平台上,结合研究区遥感影像和DEM,对虎峪沟流域主沟及其支沟地貌形态要素进行动态量算(如表3所示)。虎峪河流域主沟全长11 km,流域内0.5 km以上的支沟有23条,0.5~1.0 km的沟道有8条,1.0~2.0 km的8条,2.0~5.0 km的5条,5 km以上的有2两条,沟道总长度56.55 km,流域内切割密度1.34 km/km2。虎峪沟流域主沟比降50‰左右,流域内支沟比降大于主沟比降,有15条支沟比降在100‰以上。③地形地貌提取结果评价。虎峪沟流域西部为中低山区,东部为太原盆地西部边缘。地势东高西低,主沟源头标高1 490 m、沟口890 m,高差590 m;流域平均坡度31.02°,上游局部高度40°以上,下游较为平缓;虎峪沟主沟源头沟床比降138‰,上游沟床比降59‰;中游沟床比降37.6‰;下游和出谷口段沟床比降24.4‰;流域内沟道发育,支沟共有23条,切割密度1.34 km/km2,支沟沟床比降均大于主沟。虎峪沟流域内复杂的地形要素为矿山泥石流的形成和启动提供了良好的地形地貌条件。随着矿产资源的开发,虎峪沟流域地形地貌将更加复杂。

表2 研究区坡度组成

表3 虎峪沟流域矿山泥石流沟道地貌要素统计表

4)降雨:降雨是矿山泥石流形成的激发因素,长历时的暴雨更是泥石流物源及爆发的主要动力条件[10]。研究暴雨概率、大小、区域对矿山泥石流的预测有重要意义。随着气象卫星发射,利用遥感技术和遥感影像进行气象预报已有较多研究成果,卫星遥感手段获取暴雨信息日趋深入。

4 结论

(1)根据收集到的虎峪沟流域资料,对比本文提取信息结果发现,本文应用RS与GIS提取矿山泥石流形成条件信息与实地调查资料符合,能为矿山泥石流灾害研究提供科学的数据支持。(2)RS数据具有现势性,是矿山泥石流形成条件提取的理想信息源。相比传统的统计资料,RS数据能够及时、准确、快速地反映研究区现阶段的煤矸石分布及土地利用状况,为决策工作提供依据。(3)本文应用GIS技术提取研究区地形地貌要素,获取的坡度分级图和坡度组成表能够直观、定量反映研究区域的地形坡度和地貌要素,是泥石流形成条件地形地貌信息提取的新方法,具有快速、方便的特点。

[1] 张丽萍,唐克丽.矿山泥石流[M].北京:地质出版社.2001:19-20.

[2] 倪化勇,郑万模,巴仁基,等.基于水动力条件的矿山泥石流成因与特征—以石棉县后沟为例[J].山地学报.2010,28(4):470-477.

[3] 徐友宁,何芳,张江华,等.矿山泥石流特点及其防灾减灾对策[J].山地学报,2010,28(4):463-469.

[4] 陈野鹰,王俊杰.山区河流两岸泥石流形成的机理和力学条件[J].中国地质灾害与防治学报,2010,21(3):57-60.

[5] 张丽萍,唐克丽.矿山泥石流[M].北京:地质出版社.2001:35-76.

[6] 蔡柯柯,何政伟,倪忠云,等.基于RS和GIS的彭州市震毁土地信息提取及分析[J].水土保持研究,2010,17(4):43-45.

[7] 王茜,王卫,吕昌河,等.基于GIS和RS的土地利用与土壤侵蚀关系研究[J].中国水体保持科学,2006,6(4):37-41.

[8] 刘玉龙,田萍萍,武征,等.基于“3S”技术的水土流失信息提取与评价[J].中国水土保持SWCC,2010(11):62-64.

[9] 刘勇.中国西北部高山高原地区SRTM3数据质量评价[J].兰州大学学报(自然科学版),2008,44(6):1-5.

[10] 谭万沛.中国暴雨泥石流预报研究基本理论与现状[J].土壤侵蚀与水土保持学报,1996,2(1):88-95.