现代性语境下的群体传播与宗教认同

2014-07-20常启云

常启云

(1.中国传媒大学 传播研究院,北京100024;2.南阳理工学院 文法学院,河南 南阳473004)

一、引 言

正是在这种语境下,哲学家尼采借狂人之口宣称“上帝死了”——曾经为人类提供终极目标、终极价值及生活意义的绝对本体不再有效。就连笛卡尔的“我思故我在”这句原本表达人类理性自信的名言,如今也变成了“我愈思愈不在”。而标榜对人类终极关怀的神圣的宗教也开始与世俗化的现实“握手言欢”,神圣与世俗,超脱与入世的界限越来越模糊。包括宗教认同在内的族群认同、政治认同、文化认同等诸多“认同”话语渐成主流。

与之前学者多从社会学、心理学、人类学、文化学、民族学、宗教学、政治学等学科关注宗教认同不同,本文以现代性语境下的群体传播为视野,结合传播的“传递观”与“仪式观”两种范式来分析群体意义上的宗教认同,探究作为群体的宗教是如何使其信徒群体产生对其自身强烈的宗教认同及情感依附的过程,并利用“沉默的螺旋”理论揭示这种认同与依附形成的实质及其被不当利用所带来的群体极化。

二、相关概念的界定

(一)认同与宗教认同

“认同”是一个复杂的概念,对应在英文文献中通常使用的Identity也是一个内涵丰富的词,因此学者们在将它翻译成中文时就有了“同一性”、“身份”、“认同”等不同的译法,这正是对应于它本身所具有的多重含义,“同一性”是其哲学根源,由“同一性”引申出来的“身份”是其社会基础。而当我们将Identity理解为主观意义上的“认同”的时候,往往强调认同主体的建构性、能动性、社会性与历史性的主要特征,即它是自我作为主体对于自身保持同一以及与他人之间类同所形成的客观身份的主观肯定态度,它是在自我与社会的互动中建构起来的[1]。社会认同被定义为:“个体知晓他/她归属于特定的社会群体,而且他/她所获得的群体资格(group membership)会赋予其某种情感和价值意义。”[2]9认同,尤其是社会认同,与群体不可分割。之所以这样说,是因为个体对于“我是谁”的自我认同在很大程度上是由自我描述构成的,而自我描述是与个体所归属的群体的特质联系在一起的[2]9-10。

宗教是所有人类社会中共有的一种文化现象,有关宗教的定义林林总总,先后产生了宗教本质说、宗教功能说、宗教象征说,我国著名宗教学者吕大吉认为,“宗教是关于超人间、超自然力量的一种社会意识,以及因此而对之表示信仰和崇拜的行为,是综合这种意识和行为并使之规范化、体制化的社会文化体系”[3]。宗教作为社会化的客观存在,既包括宗教的观念或思想、宗教的情感或体验等内在要素,也包括宗教的行为或活动、宗教的组织或制度等外在要素。宗教是理性与非理性的统一。

有关宗教认同的概念,心理学家米勒指出:“我们每一个人大部分的私人认同,都来自于我们所属的团体。因此,宗教认同的概念类似于政党认同的概念,这两种机制都界定了个人及社会生活中与群体有关的诸元素之间的适当关系”[4]。因此,宗教认同与其说是一种获得,不如说是一种归属,即依从于他所在的群体的主要宗教信仰系统;其次,宗教是社会认同的一部分,当人们对某种宗教获得认同的同时也一定认同与之相联系的信仰体系;再次,个人的宗教认同对自我认同有着内在的动力,它直接影响到个人的自我参与。宗教认同结构可分为宗教内认同和宗教外认同两部分,内认同强调社会(成员)在心理、观念、精神等方面对宗教文化的评价及实践,内隐性较强;外认同则强调社会(成员)在行为、语言、物质生活等方面对宗教文化的评价及实践,外显性较强[5]。

(二)群体与群体传播

群体,可界定为一些个体的集合体,这些个体把其自身觉知为同一社会范畴的成员,并在对自身的这种共同界定中共享一些情感卷入,以及在有关其群体和群体成员身份的评价上,获得一定程度的社会共识[6]。在这个意义上,群体的界定以及群体成员资格的获得,是内群自我界定和外群的社会界定交互作用的结果。由于外群社会界定的导入而引发的共识性的社会评价,使群体自我界定的主观意味具有客观性内涵。群体成员间的这种相互依赖和互动产生群体的凝聚力和认同感。每个群体都具有一定的群体目标、群体规范、群体角色、群体情感等特征。

群体之间的互动离不开传播,群体传播就是将群体共同目标和协作意愿加以连接和实现的过程[7]。“这个过程形成群体意识和群体结构,而这种意识和结构一旦形成,又反过来成为群体活动的框架,对成员个人的态度和行为产生制约,以保障群体的共同性。”[8]

采用快速截留超绿-超红方法(以下用FIE表示),即EGR2中的3G和2.4R的值若大于255,则看作255,计算得到的ExG - ExR2值只能够保留大于0的像素[7]。

三、信息的传递与信仰的认同

心理学家特纳在其社会认同模式中指出[9],个体对其群体成员身份的认同主要是一种认知的过程,这个过程通常是人们在回答“我是谁?”这一问题时产生的。这个问题可以根据个人所属的或所认同的群体来回答。因此,对宗教群体来说,实现每个宗教信徒对宗教的全面认知是实现其对宗教认同的第一步。历史上每一种宗教的形成与扩大无不是从传播认知开始,不断地用正规的和非正规的种种方法把宗教创办者或其领导人的思想、信念、实践传布给其群体成员及其边缘人群,以使他们成为合格的宗教徒,为其信徒提供其特有的世界观、人生观、价值观,实现其对宗教元认同的形塑。

信仰是宗教中最典型的认知因素,它是宗教的实质,也是宗教信徒的生命灵魂。宗教信仰的对象是被信仰者为拥有支配人间生活及主宰人的命运的超人间、超自然的神圣力量。与政治信仰、道德信仰不同的是,宗教信仰要求信仰者对其神圣对象进行无条件的信仰和崇拜,具有极大的权威力量,能够支配信仰者的言行,主宰其命运。信徒们也正是通过自己的宗教信仰,通过对宗教的虔诚来关注彼岸世界,极力在彼岸世界中寻求人生的价值、精神的超越和“终极关怀”,并对之表现出态度上义无反顾的坚决赞同和情感意义上的绝对依附,而这一过程恰恰是宗教信徒对信仰对象从最初有关宗教信息的传递引起的初步认知到其态度、思想及情感的逐步变化过程。

在这一过程中,群体传播起着非常重要的作用。群体传播是一种借助于一定空间的传播。无论是教堂、庙会还是茶馆酒肆,无论这个空间是开放还是封闭,巫师、神父、传教士等专门的宗教职业者在这个空间里扮演着人神之间沟通的中介,“受神灵的指派”代表神灵,向其受众传播宗教信仰与教规、教义,培养宗教信众的情感认知。而其受众群体出于对自然、命运等的不解和迷惑,对灾难、疾病等的恐惧与压抑,将希望寄托于超自然的神圣力量,来求得内心的安慰,来恢复认知平衡。于是,宗教一方面通过重视布道、说教和教诲,借助各种媒介技术和传播形式,将这些超自然的神灵、神学理论和宗教教义等一切与该宗教有关的信息传递给信徒,告诉其群体成员该做什么和不该做什么;同时还将一套评价体系灌输给群体,使其在决定行为的取舍方面有标准可以遵循。另一方面,通过群体之间的相互感染、相互同化,借助于参考群体的作用,“不断地将其他人或者感知为与自我是同一范畴的成员(内群成员),或者感知为与自我是不同范畴的成员(外群成员)”[2]27。从而实现群体归属的自我范畴化,获得集体表征与信仰的认同。宗教信徒在这种认知的过程中既回答了“我是谁”,又通过群体的互动传播产生一种“我们”之感。

同时,这种经常化的传经布道,已然在宗教信徒内部形成一种媒介环境,信徒们在这种日常的媒介环境中不断地将这些信息内化到自己的心灵之中,使之从对宗教初步的信息认知逐步上升为下意识的行动,从而对宗教形成“宁采取信,而不采取不信;宁采取信赖,而不采取不信赖;宁采取知识,而不采取无知”[10]的态度。心甘情愿地在彼岸世界中实现自我满足、自我追求与自我改造。至此,借助这种空间传播的信息,宗教在赋予其信徒群体由分享信息带来需求满足而愉悦的同时,将自己真正的控制目的巧妙地隐藏于信仰者个人的意志、决心和态度,隐藏于信徒自身的某种需要、情感和冲动,并利用群体之间的相互感染与从众压力潜移默化中实现了宗教的意识形态化。

四、传播的“仪式”与“仪式”的传播

如果说信仰代表着宗教的认知方面,那么,宗教仪式则是宗教意义的演示或发布,是由象征着宗教意义的象征性行为组成[11],也就是说,仪式是宗教的行的方面,是对宗教信仰、宗教经验的一种外在的表现或表达。德国学者托马斯·卢克曼指出,“个人要理解外部世界并对其做出行为,必须依赖于一个起码的意义系统。”[12]因此,宗教在利用空间化的信息传播塑造起信徒群体对该宗教的元认同之后,仍需要周期性的仪式活动来为信徒的信仰建构意义环境,发挥仪式在建构和维系宗教认同中的作用。

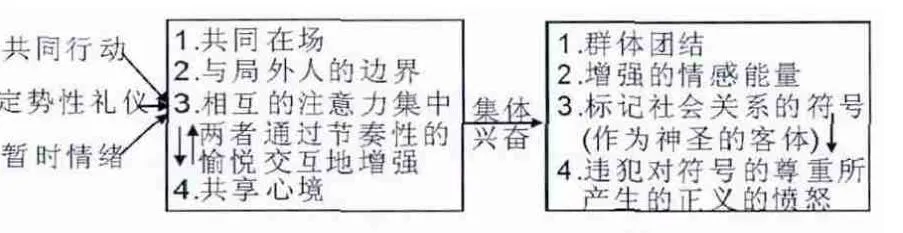

事实上,任何宗教都是建立在群体互动的传播之上,大到某宗教整体的对外传播和扩张,小到信徒群体的组织化仪式活动,以及信徒个人的敬拜与祈祷等等,都可以看作是人与神、人与人之间基于宗教信仰意义上的仪式化互动。互动的目的已经不仅仅在于信息的获取,而更大层次上在于一种意义的分享。在宗教仪式活动中,群体成员开始扮演自己的角色,从信徒群体传递观意义上的被动的接受者开始转化为参与者,通过仪式化的群体互动,来调动个体参与,形成群体共同的记忆空间。在群体成员的共同在场、相互觉察、注意力的共同集中、节奏性的同步、共同的心境和群体的符号化等等众多仪式成分的共同作用下,唤醒信徒群体共同的情绪[13]61-62,而当情绪被唤醒时,仪式的这些成分又被赋予了重要的价值,由此逐步增强信徒们的宗教情感、宗教认同感与群体凝聚力。对此,兰德尔·柯林斯提出了一个群体互动仪式的简单模型,见图1。

图1 兰德尔·柯林斯群体互动仪式模型[13]65

由图1可见,左侧是互动仪式开始之处。当人们共同在场时,他们通常会彼此注意,并因此增强了对共同注意对象的关注,对同一对象的共同注意导致了节奏性同步。除此之外,定势化的礼节,也有助于人们通过暂时唤醒情绪,集中人们的注意力,创造出一种共享的心境,并将自身与局外人相区分。左侧所有的自变量整合在一起通过“集体兴奋”这个中介指向右边的效果变量。正是左边的成分变量提高了集体兴奋和节奏愉悦,从而增加了仪式效果的价值。

宗教的这种仪式活动的传播与美国传播学者詹姆斯·凯瑞提出的仪式性传播有着某种意念上的连结。凯瑞的仪式观同样将关注的焦点由传送方转移至受众方,讲究彼此信念的共享与参与,认为传播活动实质上是人们交往的一种仪式,传播是 “一种共同信仰的创造、表征与庆典”,“其作用在于通过符号的处理和创作,定义一个人们活动的空间和人们在这一空间扮演的角色,使得人们参与这一符号的活动,并在此活动中确认社会关系和秩序,确认与其他人共享的观念和信念”。凯瑞的“仪式观”本质上也一是种宗教仪式观,它有着明显的宗教起源。凯瑞认为,它的宗教印痕体现在它并不看重布道、说教和教诲的作用,为的是强调祷告者、圣歌及典礼的重要性;她进而阐释道:“传播的起源及最高境界,并不是指智力信息的传递,而是建构并维系一个有秩序、有意义、能够用来支配和容纳人类行为的文化世界。”[14]

宗教正是借助于这种仪式化的传播与传播意义上的仪式化相互结合,通过周期性的宗教仪式为宗教群体提供一个消解现实世界种种压力与冲突的合理性场域。在这一场域中,信徒们通过行动、姿势、舞蹈、吟唱、演奏等表演活动和物件、场景等实物安排,构建出一个有意义的仪式传播情境,在这一情境中,信徒们以集体膜拜、祈祷、忏悔、祝福等多种多样的礼仪方式来向神明表达虔诚、意愿和祈求,体验着神旨、神意,以规范化的特定动作符号来体验人神之间的沟通,体验这些神圣意义带给他们的精神需求和心灵慰藉。这种周期性的活动不仅带来了集体认同,更创造出一个共同的社会,感染聚集群体的集体情绪,使之透过共同参与达到“集体亢奋”的状态。涂尔干将这种“集体亢奋”称之为“社会整体”的表征[15]。

五、受众的顺从与信徒的信从

人类社会是由一个个具体的人构成的,而每个具体的人的生命历程即是传播的历程。在传播历程中,各种传播主体自然而然会通过各种声音来表达其内心世界的各种诉求。但是作为传播主体的人在具体的社会历史环境中的传播行为却受到社会环境的各相关因素制约,所以在某个特定的传播环境之中,社会在经历了大众媒介的“累积”(媒体信息在跨媒体渠道和一段时间内重复)、“和音”(多种媒介长时间呈现同质性内容)与“公开效果”(意见气候中强势观点的广泛传播)之后,某种声音会不断上升、扩大、强化,成为舆论场的主导性声音;与此同时,与之相冲突的声音却会不断下沉、缩小、弱化,成为舆论场的边缘化声音。在这种舆论场的声音交响之中,强者越强、弱者越弱地呈螺旋变化的传播现象,德国传播学者伊丽莎白·诺埃勒-诺依曼将其称之为“沉默的螺旋”理论。“沉默的螺旋”理论揭示了舆论产生的主要形式,揭示出在一个有着固定的传统、道德及特殊规范的领域内,如果一个人不想被孤立,他就必须表现和适应舆论中的意见和行为态度。而已有的秩序之所以能得以存续,一方面是因为个人对被孤立的害怕和对被认可的需要,另一方面是因为公共性担负类似法庭的重任,使我们遵循业已形成的意见和行为态度[17]。如图2所示:

图2 沉默的螺旋模式[16]

受众正是在“大多数人的意见”(即舆论)所形成的舆论的无形压力下,出于对“被孤立的恐惧”而有意或无意地对“大多数人的意见”产生了顺从,人们的思想由此受到了社会主导舆论的控制。相对于宗教信徒对于宗教的信仰而言,笔者认为,该理论所突显出的传播的强效果论,在群体传播中,尤其是在宗教这一特殊群体的传播中,受众的这种对社会舆论的顺从与宗教信徒对于宗教信仰的信从有着异曲同工之处。

作为一种由超血缘、超地缘、超种族、超经济、超阶级的个体所组成的特殊社会群体,宗教信徒群体与其它社会群体的根本区别就在于它是以群体成员共同的宗教信仰和共同的宗教感情为基础形成的[18]。而这种共同的信仰与情感的形成主要来源于宗教对其自身存在的本质及其群体行为方式的神圣化解释与强有力规范的约束。例如,它将信徒们所信仰的对象解释为一种主宰一切的超越尘世的神圣力量;将其群体努力的目标解释为在于来世、彼岸和永恒的至福;将其种种群体规范和等级制度解释为是出自神意或神的启示[19],如此种种,借以说明现实社会“何以是其所是,又何以不是其所是”,由此而使得一切都变得富有神圣的意义。同时,这种宗教性的意义解释系统也赋予信徒们所期盼的身份认同,肯定其人生价值的意义,使得他的那种以承担某些角色为基础的社会行为与社会存在获得人间力量与超人间力量的双重认可,并由此而获得可理解性,从积极方面增强了信徒对其信仰宗教的认同。

同时,意义一旦获得神圣性,便意味着它具有不可冒犯的权威性与规范性,再加之每个宗教组织在其内部实行严格的科层化,制定严格的教义、教规,这些规范化的管理与信仰的崇拜和图腾崇拜及周期性的宗教仪式一起,通过长时期的“累积”、“和音”与“公开效果”,使宗教信徒在对其宗教信仰崇拜的同时,也会出于对神的惩罚的畏惧、对因违规而带来的来世可怕图景的恐惧,而对宗教所营造的神秘氛围下的现实产生一种深深的敬畏感,从而产生自觉的服从意识。宗教便由此获得了其对信徒群体的舆论控制,掌握了舆论主导的“螺旋”。

而就信徒这一特殊群体自身而言,其在被群体化的过程中,在其对宗教信仰的极度崇拜的过程中,已经被去除了个体化的异化认知,他们在群体内共同分享着高同质化的信息、感情和体验。即便是接收到了外界异质化的信息,但在这种共同体验与共同信仰的作用下,信徒会自觉或不自觉地选择与自己信仰相一致的信息,而对异质化的信息或直接排斥,或在群体压力和群体思维的压力下有意识地与其群体中的主流立场、观点和标准保持一致,对信息进行选择性接触、理解与记忆,从而在维持群体认同体系稳定的同时,也使异质化的信息越来越“沉默”。由此,信徒群体这种高度认同的同质化使个体出于怕被群体孤立和排斥而表现出对宗教信仰的绝对信从和对宗教情感意义上的绝对依附。

六、群体的极化与宗教的异化

有关宗教与异化的关系,德国哲学家认为宗教本身就意味着异化;英国哲学家认为宗教可以防止异化;美国哲学家认为宗教既可以成为异化的力量,也可以成为防止异化的力量[20]。但笔者此文所说的宗教的异化不是纯粹的唯物批判主义理论视野下的异化,也就是说,宗教的异化不是宗教本身普世价值的异化,而是宗教借助传播的力量对人(即其信徒)的异化;宗教的异化不是由宗教本身完成的,而是由人(即所谓的宗教领袖或宗教组织)借助宗教的幌子完成的。比如宗教极端主义、宗教恐怖主义、邪教等等。

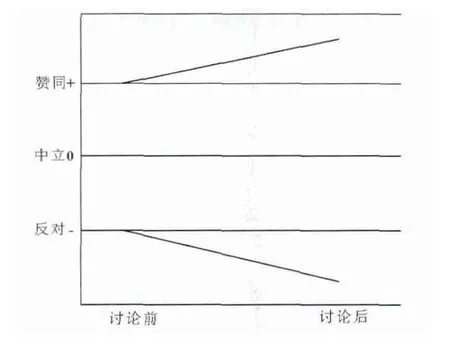

所谓群体极化,是指“群体成员一开始即有某些偏向,在商议后,人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点”[21]。也就是说,“群体极化”意味着预先就持有一定立场或偏向的群体成员,在经过群体内讨论后,最终会形成比原有的温和立场更加强烈的观点,如图3所示。

“群体极化”现象在现实生活中广泛存在,尤其是在群体所讨论的主题关系到群体的生存、价值观念的延续、共同利益的维护等非此即彼的关键性问题时,这种现象就会经常出现。

图3 “群体极化”作用方式示意图[22]

群体极化的产生一般需要三个必备条件:即初始的立场或偏向;群体内的讨论;群体所关心的议题。对于宗教这一特殊群体来说,宗教信仰是其最主要的意义来源,其最基本的落脚点在于对“超自然存在”等非理性因素的无限敬畏和依赖,这种强烈的宗教情感所带来的认同作用使得其群体认同较之政党认同、民族认同、国家认同等其他认同形式要牢固得多[23]。尤其是在全球化、现代化的冲击下,人们原有的传统价值体系面临崩溃,当今出现的“宗教热”现象也从一个侧面反映了不少人正开始将宗教作为其试图解脱恐惧、困惑和不安的最现实、最可行的选择。因此,与其他群体相比,宗教信徒的宗教信仰是其更强有力的初始偏向,因此其发生“群体极化”的可能性也更大。

信徒群体的这种可能性也正是蓄意利用宗教进行煽动以达到其自身目的的宗教领袖或宗教组织最为看重的,他们往往选择某个议题,以“圈内商议”的形式促成已经有初始偏向的信徒群体进行互动传播,以便为其发生极化创造条件。随着互联网的普及,不少宗教极端组织,甚至恐怖组织已经开始利用互联网来进行信息传递,因为“网络群体成员的交流频率、交流深度往往高于传统的群体传播,这会使网络群体成员间的相互影响加深。”[24]虽然一般意义上的“群体极化”并不必然产生消极影响,但宗教本质中所蕴含的非理性,以及教徒对信仰和宗教群体的高认同、高凝聚力,确实在某种程度上已经成为影响国家安全和社会稳定的潜在因素。其中最典型的案例就是宗教极端组织或恐怖组织刻意利用信徒朴素的宗教情感与热情,刺激甚至教唆其进行极端和恐怖活动,以达到该组织政治目的的做法。例如“9.11恐怖袭击”事件、“伦敦地铁爆炸”事件以及“膜拜团体集体自杀”事件,等等,均说明了群体极化在被不正当利用后所带来的信徒的异化、宗教的异化。正如凯斯·桑斯坦所说,“事实经验已经证明,当群体具有较高凝聚力,并且成员高度认同该群体时,‘群体极化’不但极易产生,而且其强度还会特别巨大”[25]。

七、结 语

由上所述,群体传播在塑造宗教信徒的群体认同的过程中起着非常重要的作用。宗教组织正是利用群体传播的强大效果来传递信息、营造仪式化的媒介环境,从而使其信徒群体产生强烈的宗教认同与情感依附,利用掌控的主导的“螺旋”塑造了信徒对于宗教无可争议的信从。

这种信从与认同如果从社会整合、提高社会整体凝聚力的积极意义上来看,在当今信仰虚无、认同缺失的现实环境下,以对宗教认同的探索来关照信仰认同、道德认同乃至民族认同无疑有重要意义。

但是任何事物都有其两面性,如果这种绝对信从的同一化认同出现了传播的异化,导致群体极化与集合行为,从而导致认同的异化,其对现实的教训也是极为深刻的,尤其是在这个网络化的时代。

[1]伍 庆.消费社会与消费认同[M].北京:社会科学文献出版社,2009:19-21.

[2]迈克尔·A·豪格,多米尼克·阿布拉姆斯.社会认同过程[M].高明华,译.北京:中国人民大学出版社,2011.

[3]吕大吉.宗教学纲要[M].北京:高等教育出版社,2003:24-27.

[4]Miller,Warren E.and J.Merrill Shanks.The New American Voters[M].Boston:Harvard Unversity Press,1996.

[5]杨俊龙.汉、回、藏中学生宗教认同的跨文化研究[D].兰州:西北师范大学,2007:19.

[6]Taifel,H.and Turner,J.C..The social identity theory of intergroup behavior[M]//S.Worchel and W.G.Austin(eds).Psychology of Intergroup Relations.Chicago:Nelson-Hall,1986:15.

[7]见田忠介.社会学事典[M].东京:东京弘文堂,1988:440.

[8]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[9]赛佛林·坦卡德.传播理论:起源、方法与应用:第5版[M].郭镇之,徐培喜,译.北京:中国传媒大学出版社,2006:167.

[10]巴特.论基督宗教信仰[M]//刘小枫.20世纪西方宗教哲学文选:上卷.上海:三联书店,1991:500.

[11]孙尚扬.宗教社会学[M].北京:北京大学出版社,2001:42-43.

[12]卢克曼.无形的宗教:现代社会中的宗教问题[M].贾方明,译.北京:中国人民大学出版社,2003:6.

[13]乔纳森·特纳,简·斯戴兹.情感社会学[M].孙俊才,文 军,译.上海:上海人民出版社,2007.

[14]詹姆斯·凯瑞.作为文化的传播[C]∥“媒介与社会”论文集.丁 未,译.北京:华夏出版社,2005.

[15]爱弥尔·涂尔干.宗教生活的基本形式[M].渠东,汲 喆,译.上海:上海人民出版社,2000.

[16]格里芬.初识传播理论:英文第7版影印本[M].北京:清华大学出版社,2010:310-320.

[17]付玉辉.两种媒体环境 两个沉默螺旋[J].互联网天地,2012(4):45-46.

[18]何方耀.宗教群体关系及其协调原则[J].广州社会主义学院学报,2004(2):57-60.

[19]段德智.宗教与社会:对作为宗教学的宗教社会学的一个研究[M].北京:中国文史出版社,2005:122.

[20]王文元.人道绎宗[M].北京:燕山出版社,2006.

[21]凯斯·桑斯坦.网络共和国:网络社会中的民主问题[M].黄维明,译.上海:上海人民出版社,2003:47.

[22]戴维·迈尔斯.社会心理学[M].侯玉波,乐国安,译.北京:人民邮电出版社,2006:223.

[23]赵 冰.宗教的虚拟化传播与国家安全研究[D].上海:复旦大学,2011.

[24]彭 兰.网络传播学[M].北京:中国人民人学出版社,2009:96.

[25]Cass R.Sunstein.Neither Hayek nor Habermas[J].Public Choice,2002(134):93.