海南岛东寨港博度村岩芯记录对沉积环境的指示作用

2014-07-20王秀玲

王秀玲

(广西师范学院师园学院 广西南宁 530031)

全球变化研究是目前学术界研究的热点,海岸带是一个海陆过渡区域,受多种环境因素的制约,受人类活动的影响也很大,是一个环境变化敏感地带,因此也成为全球变化研究的关键地区[1]。铺前湾是海南岛最大的海湾,1605年琼州大地震导致铺前湾湾顶西部岸段整片陆域与村落一起陷入海底。对于该区域的大量的科研工作主要是围绕着1605年地震的一些情况开展的,并取得了一系列成果[3-4]。但从岩芯沉积记录的角度对该区域进行古环境演化研究还比较薄弱,本文利用博度村附近小型古海湾采集的BD岩芯粒度、元素地球化学及烧失量等指标,结合14C测年数据,探讨了东寨港红树林潮滩区域中全新世以来的沉积环境演化阶段和海平面变化情况。

1 区域概况

东寨港位于海南岛东北部(110°32?~110°37′E,19°51′~20°01′N),是一个伸入内陆达15km的最大港湾,呈喇叭形沿北20°西延伸。水域开阔,主要以潮滩为主,绝大部分水域的水深小于1m。东西有两条潮汐通道贯穿南北,东侧水道较深,是东寨港主航道。两岸主要为早更新世玄武岩和全新世海相沉积层。港湾内大部分为淤泥质浅滩和红树林沼泽区,并有很多呈岛屿状的大小高地,退潮后在淤泥质浅滩和红树林沼泽区散布有大量坟墓和其它废墟。

2 样品采集与分析

2.1 样品采集

2007年5月在铺前湾及东寨港进行了海岸沉积调查和岩芯采集。本文使用的BD孔岩芯采样地点位于东寨港西岸博度村附近的红树林潮上带,地理坐标为N19°59.432′,E110°31.98′。岩芯长567cm,0~115cm以5cm间隔分样,115~567cm均以2.5cm分样,共分得样品204个。

2.2 实验分析

沉积物样品粒度分析采用Mastersizer2000激光粒度分析仪。元素地球化学数据采用X射线荧光光谱仪(X-Ray Fluorescence Spectrometer)分析获得。样品测年采用14C测年法,14C年龄的计算采用Stuiver和Polach[5]给出的方法,14C的平均寿命取8033a(半衰期T1/2=5568±30)。年龄校正采用校正程序CALIB rev5.01[6]北半球非海洋陆地校正模式。

2.3 分析结果

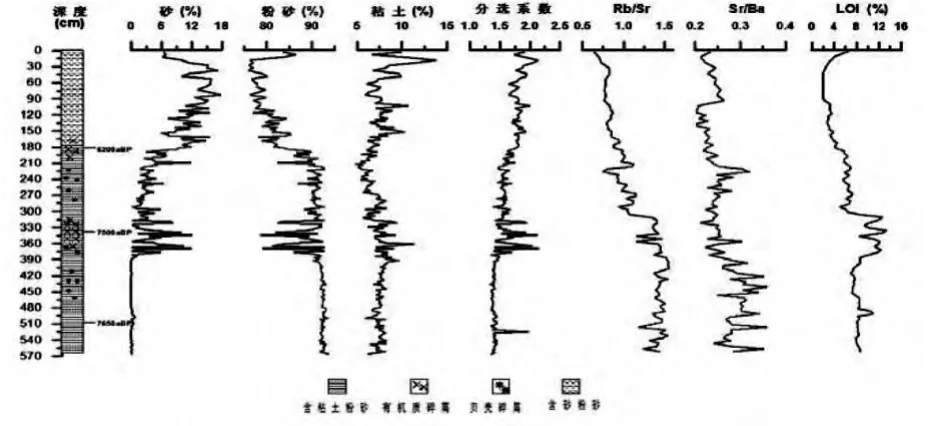

在185cm,338cm和500cm处分别进行了14C年龄测定,对所测得的14C年代经过校正,得到实际的年代分别是6155±50aBP,7433±70aBP和7585±65aBP。经树轮校正的全新世年代开始于11.5kaBP,可推知岩芯沉积物质是中全新世以来沉积的。粒度分析结果表明,567cm~380cm处粉砂含量为90.34~93.70%,沉积物以粉砂为主;380~315cm处砂、粘土含量都增大,粉砂含量减小,沉积物为含砂和粘土的粉砂;315~185cm沉积物以粉砂为主。185cm以上砂含量增大介于5.94~17.78%,粉砂含量介于76.01~86.35%,沉积物为含砂粉砂。烧失量(LOI)分析结果显示,在567~385cm处LOI值变化较平稳,在385~310cm处显著升高,310~45cm是LOI值降低的过程,在表层45~0cm,LOI值有所回升。微量元素Rb浓度含量曲线总体波动幅度变化较小,底部至顶部稳定减小。Sr曲线变化不是很明显,但波动较为频繁。Ba浓度含量在567~383cm降低,383~184cm波动升高,184~0cm波动降低,整体波动频繁。

2.4 古人类活动对沉积环境的影响

海南岛文昌市凤鸣村发现的新石器时代遗址,有大量的石斧、石凿等工具[7],表明在距今约7000a以前海南岛东北部的一些原始先民就开始了“刀耕火种”式的原始农业活动,这种粗放式的农业生产加上温暖湿润的气候,加剧了水土流失作用,土壤被流水等动力作用侵蚀后,一些大颗粒的砂质物质、有机质等也被流水带到地势较低的沿海小海湾或盆地中沉积。根据14C测年数据显示,380cm处的年代约为 7540aBP,185cm处的年代为6200aBP,这恰是人类历史上的新石器时代,因此我们可以推测岩芯从380cm处沉积作用开始受到古人类活动的影响,由于古水土流失作用对环境影响的持续性,一直到185cm处都是受到古水土流失作用的沉积。

3 岩芯沉积记录对沉积环境变化的响应

图5 岩芯沉积物指标对沉积环境演变的特征响应

通过分析BD孔沉积物粒度、常微量元素含量、比值及LOI值等的特征将研究区的沉积环境划分为如下几个阶段:

第一阶段,7648~7473aBP,对应的岩芯从567~380cm,沉积物颗粒较细,以粉砂为主,各组分含量很稳定几乎没有波动,分选性好,表明沉积环境稳定;LOI值在7.03%-10.92%之间波动,均值为8.31%,可知沉积物中有机质含量较少,说明此阶段沉积区域植被覆盖量较小;根据14C测年数据,算出此段沉积速率为10.66mm/a;综合各项指标推断此段为高海平面时期的泻湖相沉积。

第二阶段,7473aBP~6155aBP,对应的沉积岩芯从380~185cm,沉积物质分选较差,砂质含量比上一阶段增大,各组分含量波动频繁,其中以380~315cm处尤为明显,沉积物分选差,粒度增大,这可能与古水土流失的发生有关,而古水土流失的发生往往与古人类的活动有关。水土流失灾害既可以产生在干旱半干旱地区,也可以产生在温暖湿润地区。前者自然力的影响有可能占有主导地位,后者人类活动对水土流失灾害的产生影响巨大[8]。参考海南考古调查,文昌县凤鸣村遗址中发现了大量新石器时代的磨光石器,其中有大量石斧和石锛,这说明当时的人们使用这些工具对草木进行大面积的砍伐和焚烧,进行“刀耕火种”式的原始农业,当时正处于全新世的大暖期,气候温暖湿润,导致了耕作地区的水土流失。一些粗颗粒的物质随着水流沉积到了较低的沿海盆地中。古人类的活动对生态环境造成的这种影响具有持续性,导致此后很长一段时间的沉积环境都受到这种影响,在沉积岩芯中看到有很长一段都是受到这种水土流失作用的影响。分析此段岩芯发现LOI值也较大,尤其在380~315cm处,LOI值含量超过10%,岩芯中有机质含量丰富,表明当时的气候条件适宜植物的生长,也很好的说明当时的先民在附近进行大规模的原始农业活动。

第三阶段,6155~1500aBP,对应的沉积岩芯从185~80cm,沉积物质分选较差,砂含量较前两段增大,粘土含量也略有增大,粉砂含量降低,沉积速率很小,表明此阶段的水动力搬运能力增强,根据岩芯中代表海相沉积的Na含量增大和代表陆相沉积的Al含量降低,元素比值Rb/Sr减小,可以推测采样点所在的小型古海湾有海水涌入,受到潮流作用的影响,将一部分粉砂等细颗粒物质带走,使沉积物粒度变粗。岩芯中LOI值含量减小,研究区植被覆盖量小,说明此段为海陆过渡的潮流相沉积。

第四阶段:2660aBP以来,对应的沉积岩芯从80~0cm,其中45cm以上是耕土层,向下以灰色的含砂和粘土的粉砂为主,沉积物分选性较差。Rb/Sr比值较小,波动不大,Sr/Ba比值略有波动。观察此段沉积岩芯尤其是接近地表处元素的含量和之前有很大差别,主要是受到了人类活动的影响。此阶段为陆相沉积,气候热而潮湿,海平面下降的时期。

4 结语

海南岛东寨港沉积环境的演变过程分为4个阶段:第1阶段,7473aBP~7648aBP,对应的沉积岩芯是从567~380cm,为高海平面时期的泻湖相沉积,气候湿润;第2阶段,6155aBP~7473aBP,对应的沉积岩芯是380~185cm,为古水土流失相沉积,沉积环境受古人类活动影响较大,沉积物分选差,粒度增大,气候较为湿润;第3阶段,1500~6155aBP,对应的沉积岩芯从185~80cm,为潮流相沉积,受波浪、潮汐等水动力的影响,沉积物质颗粒变粗;第4阶段,2660aBP至今,对应的沉积岩芯从80cm~0cm,其中45cm以上是土壤层,为陆相沉积,此段沉积受人类活动的影响也较大。

[1]张永战,朱大奎.海岸带——全球变化研究的关键地区[J].海洋通报,1997,(3):69-80.

[2]王宝灿,陈沈良,龚文平等.海南岛港湾海岸的形成与演变[M].海洋出版社,2006:51-52.

[3]徐起浩.海南岛北部东寨港的形成、变迁与1605年琼州大地震[J].地震地质,1986,8(3):92-96.

[4]张振克,孟红明,王万芳等.海南岛1605年历史地震的海岸沉积记录[J].海洋地质与第四纪地质,2008,(3):9-13.

[5]StuiverM,Polach H A,Discussion:reporting of14C data,Radiocarbon,1977,19:355~363.

[6]Stuiver M,Reimer P J,Extended 14C database and revised CALIB calibration program,Radiocarbon,1993,35(1):215~230.

[7]杨德春.海南岛古代简史[M].东北师范大学出版社,1988:1-12.

[8]杨晓燕,袁仁茂.全新世时期古水土流失与古人类活动相互影响分析[J].水土保持通报,2001,21(1):11-14.