合作学习中学生参与度影响因素分析

——以高校管理类课程为例

2014-07-18张玉荣吴俊杰

张玉荣 吴俊杰

(浙江树人大学 管理学院,浙江 杭州 310015)

合作学习中学生参与度影响因素分析

——以高校管理类课程为例

张玉荣 吴俊杰

(浙江树人大学 管理学院,浙江 杭州 310015)

合作学习是指在教学中运用小组模式,使学生共同开展学习活动,以最大限度地促进他们自身以及他人学习的一种学习方式。该研究根据已有的研究成果,以管理类专业课程为例,采用回归分析方法,揭示合作学习中影响学生参与程度的因素。结果表明:教师教学组织中交流反馈、过程指导、评价考核以及学生的学习意愿是合作学习中影响学生参与程度的关键因素。据此,从教学组织设计和提高学生学习意愿两方面提出建议。

合作学习;参与程度;影响因素;高校

当前,教学方法的改革成为各高校提高质量的一个切入点和突破口。*周远清:《深化高校教学改革,提高高等教育质量》,《大学(学术版)》2009年第11期,第7-8页。其中,以学生为主体的自主、合作、探究的学习方式在高等教育中被教师积极采用,以任务为驱动的小组合作学习形式逐渐得以践行。以某高校管理学院为例,目前共有专业(基础)课44门,其中采用小组合作、探究学习模式的有16门,高达36%。与此同时,也存在一些亟待改进的问题,如提高小组成员个体参与程度,避免合作学习中的“责任扩散”效应,提高教学效果等。*陈晓:《对英语课堂教学中小组讨论的几点思考》,《新课程研究》2005年第4期,第30-31页。*王晓霞:《合作学习及其在中学地理教学中的应用探析》,西北师范大学2006年硕士学位论文,第14-16页。*宋东清、徐建奇、刘电芝:《合作学习中“责任扩散”效应的分析及教学对策》,《教育科学研究》2003年第2期,第9-11页。

在合作学习中,主体参与作为学习者实现自己在教学活动中主体地位的一种基本形式,在很大程度上制约着合作学习效益的最大实现,也就是说学生个体参与到小组合作学习中的积极性直接影响了合作学习的效果。*王坦:《合作学习简论》,《中国教育学刊》2002年第1期,第32-35页。*乐中保:《主体参与度与合作学习效益的关系探讨》,《咸宁学院学报》2003年4期,第79-81页。那么,对于小组合作学习中学生个体参与程度影响因素的研究就显得尤为重要。

一、研究设计

目前已有的相关研究多从定性的角度进行探讨,规范的实证研究较为欠缺,尤其针对高等教育领域的研究较为少见。本研究在合作学习相关文献成果的基础上,结合高等教育中管理类课程的特点,确定研究变量并提出研究假设。

(一)基本概念的界定

合作学习理论由John Deway和Herbort Thelan于20世纪初创立,在20世纪中叶得到发展,是一种富有创意和实效的教学理论与策略。它指在教学中运用小组模式,使学生共同开展学习活动,以最大限度地促进他们自身以及他人学习的一种学习方式。*D W Johnson, R T Johnson, Cooperative learning, Interaction Book Company,1991,p.28.由于合作学习在改善课堂教学氛围、提高学生学习效果、提升学生综合素质等方面成效显著,目前已成为主流教学理论与策略之一。20世纪90年代,我国在课堂教学中开始引入小组合作学习,由此引发了对合作学习的理论探讨和教学实验研究。目前,以小组为单位、以任务为驱动的合作学习模式在高校得到了广泛的运用,并出现了大量关于小组合作学习模式在各类课程中应用的实践性研究成果。

“参与”在《现代汉语词典》中被解释为:参加、参与其事,即加入某种组织或活动,或指个人的思想和感情都投入到一种鼓励个人为团队的目标作出贡献、分担责任的团队环境之中。而参与程度是指这种投入的状态。*谭德生:《什么是参与》,2012-11-11,http://blog.lyge.cn/user2/41454/174847.html。本研究主要是指学生在合作学习的小组中对情感和精力投入状态的判定。

(二)基本假设

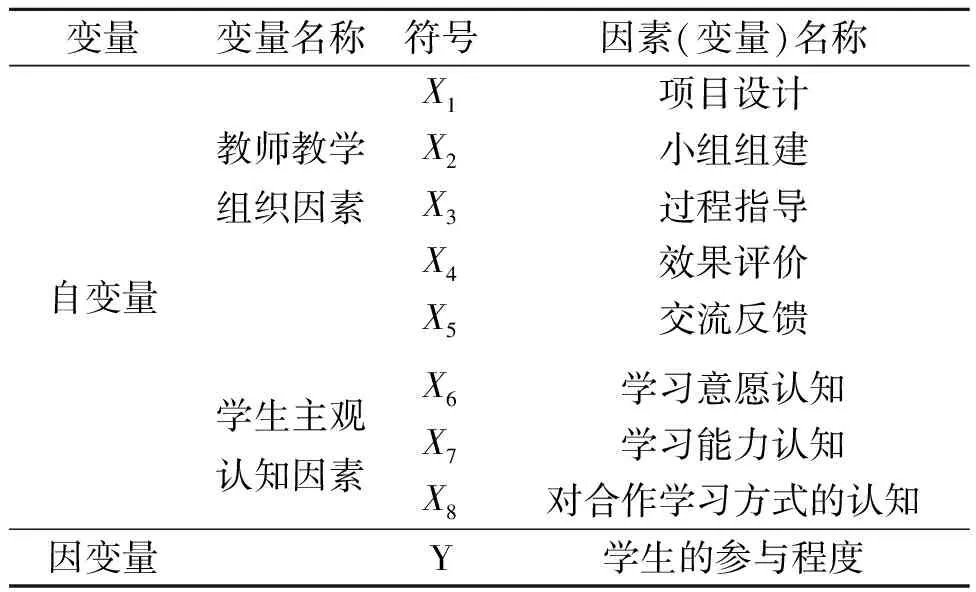

在高等教育领域,以小组合作学习模式进行教学方法改革的已有较多的研究成果,并从重理论层面关于必要性及意义的研究转向根据具体的学科、专业及课程群特点在实践层面应用的研究。在借鉴国内外学者对合作学习学生参与程度影响因素研究的基础上,对12名高校教师进行了访谈,并吸纳专家意见,根据管理类课程合作学习的特点,经预调研后,设计出合作学习中学生参与程度的影响因素。从教师教学组织因素和学生主观认知两个层面,共列出八项因素(见表1)。

1.因变量(Y)。本研究中,因变量是指合作学习中学生的参与程度,即学生在对实施合作学习课程的各影响因素判断的基础上,对参与程度作出的判定。它会随各影响因素(X)的变化而发生变化。

2.自变量(X)。教师和学生是教学过程中两个最重要、最活跃的因素,本研究将教师层面的教学组织因素和学生层面的主观认知因素设定为影响合作学习参与程度的关键因素。

表1 合作学习中学生参与程度影响因素

(1)教师教学组织因素(X1-X5)。教学组织包括教学内容按何种方式组织、排列次序如何以及具体教学活动如何安排等内容,也就是如何合理地编排所选择的教学内容。目前对小组合作学习模式教学组织的研究主要从分组、提问、指导和评价等环节入手。*王升:《教学策略与教学艺术》,高等教育出版社2007年版,第3页。*冯哲:《地理教学中小组讨论的组织策略与学习效果的实证研究》,首都师范大学出版社2011年版,第3-4页。由于合作学习在实施中多以项目为驱动,因而教师在教学设计中对项目进行合理设置必将激发学生更大的参与兴趣。难度适宜、具有开放性的项目会得到学生的积极反应。*吴笑伟:《小组讨论式教学法研究》,《河南教育(高校版)》2005年第Z1期,第48页。*耿夫相:《高中地理合作学习存在的问题与对策》,《中学地理参考》2005年第12期,第37页。在合作学习中,小组是学习的基本单位。社会认同理论认为,对组织的认同与组织行为有高度的相关。那么对于小组成员而言,对合作学习小组组建规则的认可情况将会影响其参与程度。*张莹瑞、佐斌:《社会认同理论及其发展》,《心理科学进展》2006年第3期,第478页。合作学习中学生是主体,教师要发挥主导作用,在引导学生自主学习、探究学习的同时,也要给予方法和策略上的指导,使项目得以高质量地完成。适时、谨慎、必要、有效的指导会激发学生的参与热情和思维火花。*包莹、叶武:《小组合作学习中运用组织策略探析》,《宁夏教育科研》2008年第93期,第18页。教师对项目实施结果的评价是对整个小组工作的总结,科学的、预先知晓的评价体系将促进成员的积极参与。而及时、有效的反馈既有助于学生能力的提升,也有助于学生对后续项目的实施充满期待,形成更好的参与动力。

由此,本研究提出以下假设:

假设1:合作学习中学习项目设计对学生参与程度有显著的正向影响;

假设2:合作学习中学习小组组建对学生参与程度有显著的正向影响;

假设3:合作学习中教师的过程指导对学生参与程度有显著的正向影响;

假设4:合作学习中教师与成员间的交流反馈对学生参与程度有显著的正向影响;

假设5:合作学习中教师的效果评价对学生参与程度有显著的正向影响。

(2)学生主观认知因素(X6-X8)。教育心理学认为,学生在学习过程中是一个积极参与者。学生的合作参与意识越高,合作学习的效果就越好。*宋东清、徐建奇、刘电芝:《合作学习中“责任扩散”效应的分析及教学对策》,《教育科学研究》2003年第2期,第9-11页。而合作参与的意识受到自身认知的影响,包括对方法、学习能力和学习意愿的认知。Keritha McLeish在调查研究中指出:“学生的学业表现并不一定与教学方法有关,而是与学生对他自己的学习能力和其本身是否有成功的内在动机相关。”*Keritha McLeish, Attitude of Students Towards Cooperative Learning Methods at Knox-community College: A Descriptive Study, Online Submission, Master’s Thesis University of Technology, Jamaica,2009,p.7.合作学习方式在高校的广泛应用使学生形成一个对方法本身的认识,根据学习理论,后天经验可以引起个人知识结构和行为的改变,那么学生前期对合作学习方法的感知必将影响到其对后续活动的参与意愿。由此,本研究提出以下假设:

假设6:合作学习中学生的学习意愿对参与程度有显著的正向影响;

假设7:合作学习中学生对自身学习能力的认知对参与程度有显著的正向影响;

假设8:合作学习中学生对合作学习方式的认知对参与程度有显著的正向影响。

二、数据来源及样本分析

(一)问卷说明和数据来源

为研究上述因素对学生参与程度的影响,本研究综合采用专家意见法、教师深度访谈法和问卷预调研法等方法编制调查问卷。问卷由三个部分组成:第一部分是调查学生个人和学校合作学习课程开设的基本情况;第二部分是关于学生对合作学习中教师教学组织与自身认知的判断;第三部分是对学生合作学习参与情况的判断。后两个部分均采用李克特5级量表进行测量和评价,根据其对相关陈述语句的态度,划分为“非常赞同”“赞同”“一般”“不赞同”和“非常不赞同”五个级别,分别赋值5、4、3、2、1分。对于项目教学法中小组合作学习的教师教学组织、学生主观认知、参与程度三个一级变量,共设置40个题项。预调研后,采用主成分抽取方法和最大化方差法旋转,删除因子载荷小于0.5的题项,形成33个题项。最终结果显示KMO值为0.765,Bartlett’s球形检验p<0,解释的总方差达到73.748%,说明具备因子分析的条件。教师教学组织提取了项目设计、小组组建、学习过程指导、考核评价和交流反馈五个公共因子,Cronbacha α值分别为0.718、0.727、0.791、0.759和0.813。学生主观认知提取了学生目前的自主学习能力、对此教学方法的认可程度和学生的学习意愿三个公共因子,Cronbacha α值分别为0.758、0.771和0.713。问卷各项的Cronbacha α均超过了0.7。以上分析表明,本研究的调查问卷具有较好的信度和效度。

本研究采取现场发放调查问卷方式获取数据。因专业课程主要在大二开始开设,在抽样上采取按年级与性别分层抽样和随机抽样相结合的方法,对某高校开设管理类课程的3个学院共10个专业大二至大四的学生进行了调查。总计发放问卷300份,回收285份,回收率为95%;其中有效问卷281份,有效率为93.67%。

(二)样本结构分析

在281份有效问卷中,样本结构情况如下:男性占43.2%,女性占56.8%;大二占34.6%,大三占37%,大四占28.4%。调查对象的性别及年级分布基本合理。

三、学生参与度影响因素的实证分析

本研究根据调查问卷获取的数据,分析学生参与程度随各个影响因素变化的规律,主要采用多元线性回归分析法。其中合作学习中学生的参与程度为因变量Y,项目设计、小组组建以及过程指导等8个变量为X。使用SPSS17.0系统的多元线性回归对调查数据进行统计分析,分析时采用逐步筛选法,结果如下。

(一)变量的相关系数表

在对参与回归分析的9个变量的皮尔森相关分析中,因变量合作学习中学生参与程度(Y)与8个自变量(X)都存在显著的正相关关系(见表2),由此8个假设得到了初步验证。同时,相关系数均小于0.7,而8个自变量(X)之间的相关程度不高,说明研究变量之间不存在共线性关系,可以对8个自变量(X)与因变量(Y)之间作进一步的回归分析,以验证变量间的关系。

表2 各变量相关系数

注:*表示p<0.05;**表示p<0.01;***表示p<0.001。

(二)引入或剔除变量

采用逐步引入—剔除法,最终引入交流反馈(X5)、学习意愿(X6)、考核评价(X4)和过程指导(X3)4个变量;剔除项目设计(X1)、小组组建(X2)、学习能力(X7)和方式认可(X8)4个变量。

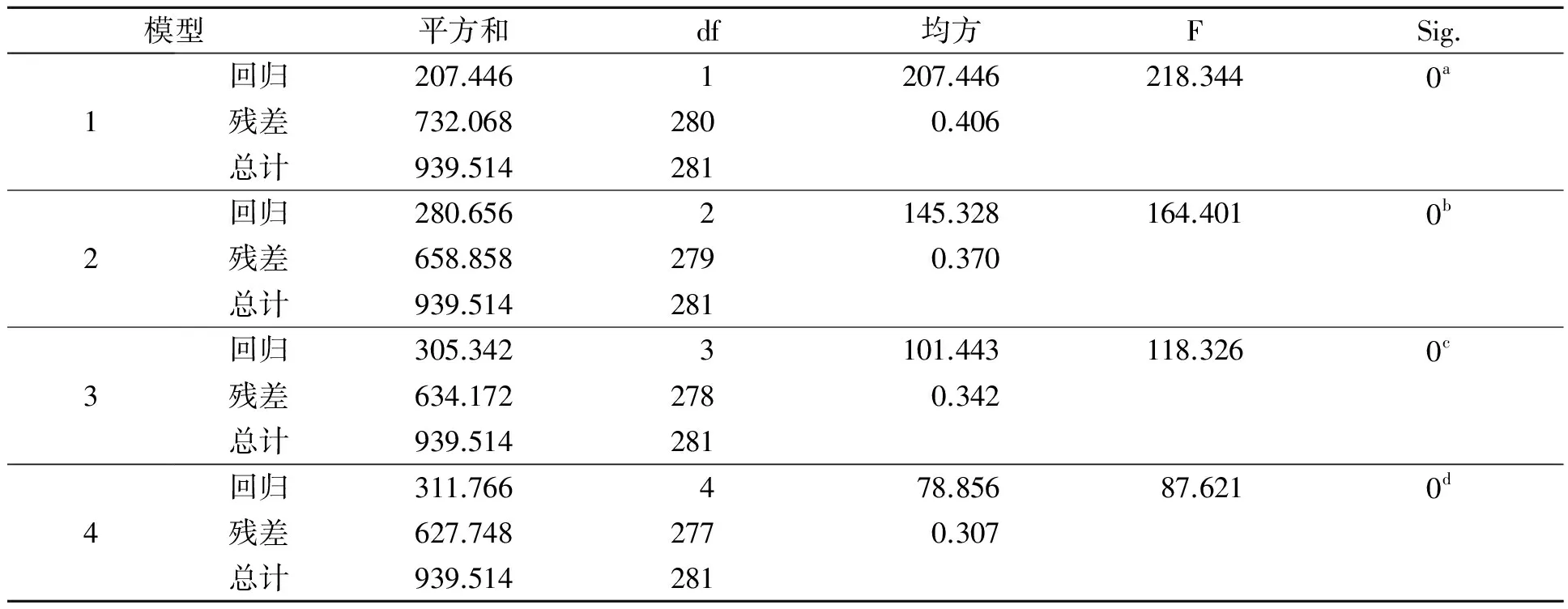

(三)方差分析和检验

回归方程的方差分解及检验结果如表3所示:不同的F值对应的P值(Sig.)均为0,小于显著性水平。这说明被解释变量与4个解释变量的线性关系是显著的,可以建立多元线性回归模型。

表3 方差分析及检验

注:a为预测变量:(常量),交流反馈;b为预测变量:(常量),交流反馈,学习意愿;c为预测变量:(常量),交流反馈,学习意愿,考核评价;d为预测变量:(常量),交流反馈,学习意愿,考核评价,过程指导。

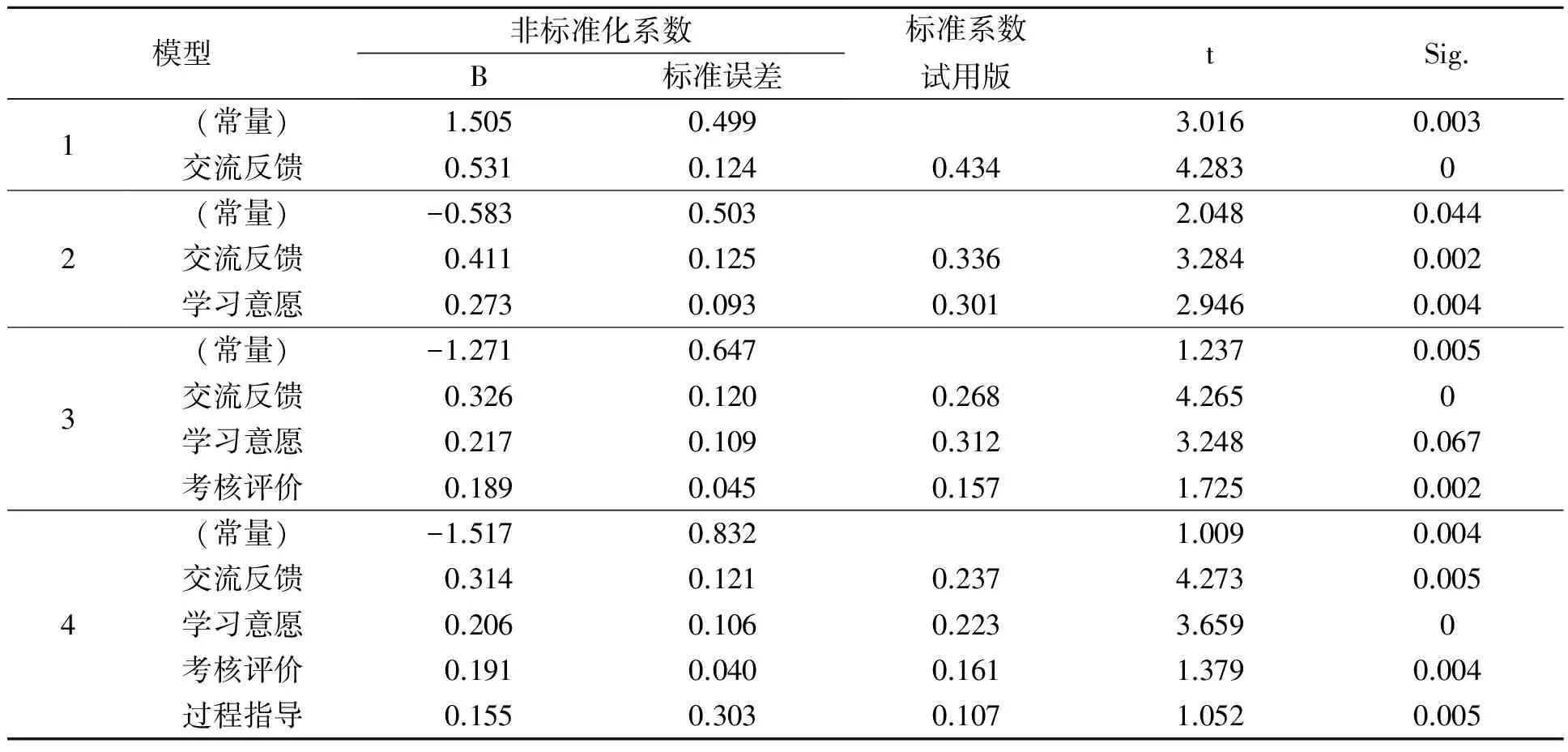

(四)回归系数估计

通过表4得到模型的偏回归系数(B)、标准误差(Std.Error)、常数(Constant)、标准化偏回归系数(Beta)、回归系数假设检验的t值和P值(Sig.)。P值均小于0.1,因而具有显著意义。据此可以得出合作学习中学生参与程度影响因素模型的多元线性回归方程:W=-1.517+0.314X5+0.206X6+0.191X4+0.155X3

(1)

四、结论与建议

本研究通过对281份调查问卷所取得的数据进行整理,分析了影响合作学习学生参与程度的8个因素。实证分析结果表明,在本研究假设的8个因素中,教师教学组织过程中的交流反馈、学生的主观学习意愿、教师的考核评价及对合作过程的指导4个因素对学生合作学习参与程度具有显著性影响,且该4个因素均与参与程度存在正相关关系。其中,又以交流反馈的影响最为强烈。即假设3、4、5、6成立,假设1、2、7、8不成立。这一结论与已有的研究成果存有一定的差异。这种差异一方面可能是受学科特点的影响,因为管理类专业与自然科学类专业的合作学习在教学组织设计上有较大的区别。另一方面,前期的研究成果多为初等教育领域,与高等教育领域存在差异,这也是后续研究须深入的方面。

据此,要想提高合作学习中学生的参与程度,首先教师要加强教学组织设计。合作学习过程指导既有课内的指导,也有大量课外的指导,因此教师要充分利用课程中心、课程网站和班级QQ群等平台加强对学生的引导,营造和谐、融洽的合作学习气氛,提出启发性的问题,提供适当的案例。在教学过程中注重与学生的交流与合作,缩小教师学术权威的影响,建立学生的自信心。要针对不同阶段学生的能力特点进行教学设计。如对低年级学生侧重加强研究方法上的引导,树立规范的研究习惯;对高年级则侧重对相关研究领域研究内容的探索。在项目实施完成后,教师应给予项目汇报展示及讨论的机会,并及时进行点评,充分肯定学生的创新思维,指出后续研究的方向和思路。考核体系既要注重形成性和总结性评价的结合,也要注重教师评价、小组成员间的相互评价和个人自我评价的有机结合。部分教师在小组合作学习中缺少有效指导,对过程和结果没有交流与反馈,就无法激发师生之间、生生之间智力火花的碰撞,从而使学生缺少进一步反思与探究的动力,参与兴趣日趋下降,学习效果大打折扣。其次,学生主观认知中学习愿望也是关键影响因素,这需要多方面持续的努力和培养。因而学校应积极营造良好的探究氛围,培养专业兴趣,正视学生个体偏差,激发潜能,从而提高学生学习的愿望。

(责任编辑 毛红霞)

Study on Influence Factors of Participation on Cooperative Learning:Taking Management Course as an Example

ZHANG Yurong & WU Junjie

(ManagementSchoolofZhejiangShurenUniversity,Hangzhou,Zhejiang, 310015,China)

Cooperative learning refers to a learning style which uses group teaching to enable students to develop learning activities and promote maximum learning among themselves and others. Based on existing research and taking management course as an example, this paper uses the regression analysis method to reveal the factors affecting students’ participation in cooperative learning. The results show that, communication and feedback, process guidance, assessment, and students’ learning intention are the key factors to affect the degree of student participation in cooperative learning. Recommendations are proposed accordingly from the aspects of teaching organization design and improving students’ willingness of study.

cooperative learning; participation; influencing factors; university

2013-10-23

张玉荣,女,吉林长春人,副教授,管理学硕士。

10.3969/j.issn.1671-2714.2014.03.018