小组工作对高校贫困生克服人际交往障碍的积极作用分析

2014-07-16徐晓琴张春兰虞德兵

徐晓琴,张春兰,虞德兵

(南京工业职业技术学院 机械工程学院,江苏 南京 210023)

引言

人际交往是大学生学习、生活的一项重要活动。众多调查证明,人际关系是当代大学生面临的最大困惑之一。贫困大学生作为高校中的特殊群体,承受来自家庭、社会等各方面的压力,与非贫困生相比,其人际关系更令人担忧。贫困大学生人际交往中存在的种种困难、不适、障碍,如不能及时解决,会对其身心健康产生严重影响,不利于学生的成长成才,情况严重的甚至会影响到社会的稳定和发展。因此,笔者试图从社会工作视角采用专业的小组工作方法来改变贫困生对于人际交往的不良认知,学习人际交往技巧,提升人际交往能力,从而解决高校贫困生人际交往中存在的问题。

1 研究方法和研究过程

小组工作是社会工作的方法之一,它是以一定的理论为基础,经由小组工作员的协助,通过有目的的小组互动过程和小组经验分享,改善个人、小组和社区间的相互关系,并使他们达到功能增强的目的,进而促进个人成长和社会的进步与发展[1]。

本研究小组对象主要是笔者日常工作中的人际交往有困难的同学,注意兼顾到孤儿、少数民族、家庭人口多收入少的情况各种类型情况贫困生,共12人(其中至少有10名同学自身有迫切改变现状的愿望与要求),另外加入4名交往情况良好的学生,因此成员共有16人,组成一个发展性、封闭式小组。

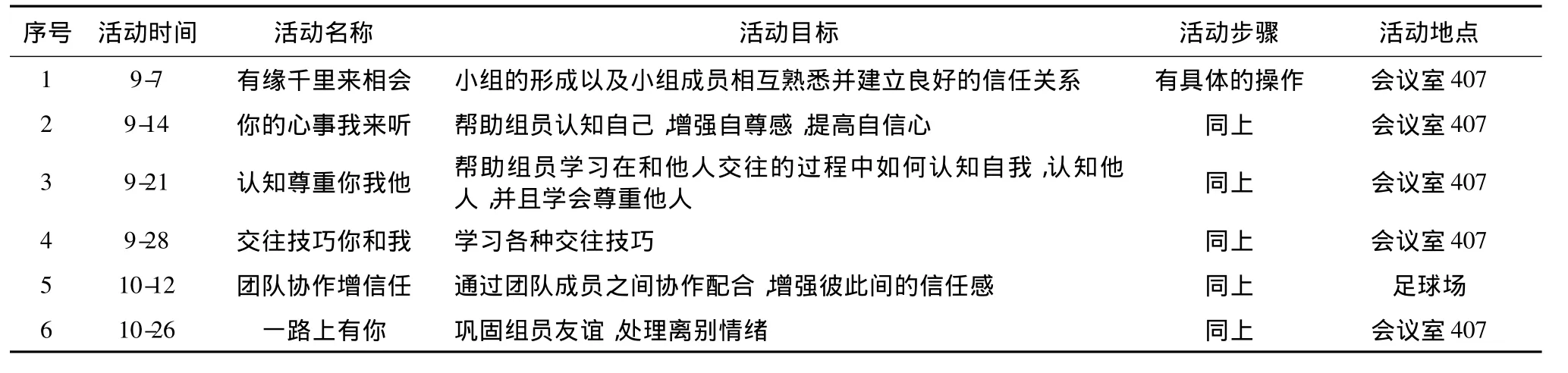

如表1所示,通过6次小组活动,其中贯穿很多为贫困学生量身定制的,他们愿意参加的暖身游戏,打破贫困生的胆怯、自卑,有利于改变他们的认知障碍,有积极加入大家庭的愿望,并且能融入到大家这个集体中去。通过人际交往技巧的训练,不再不敢、不愿、不会交往。

活动分为准备、实施、评估三大部分,并且每次活动结束后都有相应的评估,最后有一个整体评估。

表1 小组活动设计表

2 研究结果

2.1 组员感受

第六次小组活动中的卡片留言:“老师的微笑给了我莫大的鼓励,来到这个陌生的环境里,我基本都不知道怎么跟人相处,每天卑微地活着,参加了这次活动我最大的感受就是变得自信了,与别人说话不再是看着自己的脚尖了,谢谢老师。”“老师很亲切,小组活动准备很充分,我们从游戏中懂得了尊重别人,就是尊重自己,在以后的学习生活中我们一定很好的相处。”“人的一生离不开朋友的帮助,以前在上大学之前,我真没觉得,以前父母为自己准备好了一切,来到新环境里连应付最基本的生活也觉得有压力,宿舍关系也很紧张,小组活动后,放松了很多,深刻理解了‘尊重他人,才能自重’”。“我以前一直信奉沉默是金,言多必失,因此在任何场合,我都不愿意成为中心,通过这次活动,我真正发现每个人都能成为主角,每个人都是有闪光点的,主动张口将是勇敢战胜自卑的‘我’的第一步。”

2.2 他人评价

由于案主都是笔者的学生,有种对老师的依赖性,因此工作开展便利,成效评估也便捷。通过本次系列小组活动后,笔者对案主进行跟进,随机访谈了他们的班主任和所在班的班长及宿舍同学,得到了可喜的结论,通过这些活动,他们中有8人在交往能力方面有很大的提高,并且觉得这次活动次数太少,纷纷表示以后有机会还会参加。有4名同学明确表示改变了以前不想和别人相处的错误观念,还主动参加班级和系部学生会干部的竞选,开始有意识地融入班级、系部,扩大自己的人际交往圈子。

3 研究结果评估

一方面,小组活动某种程度上实现了小组的目标。通过6次小组活动,从建立关系到改变自我认知,认识到交往的重要性,学习各种交往技巧,认识到每个人都不能离开社会这个大家庭。正如卡内基说:“一个人成功,专业技术占15%,人际关系和处世能力占85%[2]。人际交往是不分性别、民族、人种、地域等的限制。社工精心构制了很多暖身游戏,查阅了相关文献和书籍资料,对于人际交往的各方面做了很充足的准备,应该说在帮助案主的同时,自己也得到了很大的提高。“助人自助”的理念,得到很好的贯彻。在小组中,由于人数不是太多,社工员基本上能照顾到个别,组员基本上能做到积极参与,活动气氛调动的好,活动目标很好的实现。并且每次活动结束后都有积极分享和总结以及单次小组活动的成效评估,有利于及时调整小组活动的设计。

在第6次活动中通过问卷的回馈方式,了解了组员在参与小组活动后人际交往的需求和交往能力得到提高。并且邀请了案主的老师和同学参加小组,有利于小组更全面的评估,主要通过个人感受和他人评价来反馈系列小组活动对改善贫困生人际交往的成效。

另一方面,由于主客观条件的限制,并不是每个组员都积极参与小组活动,过于沉默或者有时候的抵触情绪,不利于整个小组工作的开展,同时也会影响到其他组员的情绪,社工员遇到要及时了解情况,协调处理。在系列小组活动中有2名组员就没有能广泛的参与活动,收到的效果一般,后面要对2个案主进行个案辅导。

4 小组工作对高校贫困生人际交往障碍的积极作用

小组工作既是一个过程也是一种手段,在这个过程中通过小组成员的相互支持,改善组员的态度、人际关系,提升应对实际生存环境的能力。营造一个安全、温馨、接纳的氛围,帮助成员克服孤单、焦虑与恐惧的情绪。通过他人来发现自身优点与自我肯定的训练,让成员学会接纳自我,肯定自我。团体的凝聚力也会让成员感觉到风雨同舟的感觉,彼此互相关心与帮助,从团队中获得情感的支持,增加不断完善自我的信心。

4.1 小组工作有助于贫困生分享自己的感受

高校贫困生是一个非常特殊的群体受到国家、政府部门、学校、社会学者等等的广泛关注。因此,具有代表性,而小组所提供的环境,能够更好的促使贫困生袒露自己的内心世界,只要使用专业的社工方式,会以相对于其他方式更为安全、非威胁性的打开青年学生的心扉。倾诉是人类的本能,对于青年学生而言,他们之间没有代沟,可以互相学习,取长补短,促使他们加深对自己的了解,正确的面对和处理所出现的问题。而且小组中成员有着相似的经历,使得他们有更多的共同话题,假以专业的引导,定能使他们言无不尽,而更利于他们的问题的解决。

4.2 小组工作降低了一对一、面对面的不安的感觉

贫困生相对于一般的大学生而言,自卑与自负的极端的性格往往会在无形中将老师、个案工作者“敌对化”,产生过于沉默,经常冷场的现象,而小组工作能克服个案辅导中,一对一、面对面的不自在,并将其与同龄人置于同一小组中,利用朋辈群体的互动,可能会发现共同的兴趣与爱好,会消减这样的情绪[3],可能会收到意想不到的成效。

4.3 小组为贫困生提供了与他人社交的场所,增强了团体意识

由于贫困生自身存在认知障碍,自己就有低人一等的观念。加上他们本身有很多地方确实和非贫困生有很大的差距,有自我标签意识,认为自己和他们本身就不是一路人,“人以类聚,物以群分”,坚决不与不是同类的人有来往,不愿意主动多与他人接触,让他们加入到小组中,可以促使他们慢慢说出自己的想法,同时也是一个增加社会互动的机会。并且在互动的过程中明白人是出于社会中的人,人际交往非常重要,每个人的成功越来越注重团体意识,团结协作精神。

4.4 小组训练可以创设积极情景,学习人际沟通的方法和技能

不会交往即缺乏正确的与人沟通的方法与机会,是造成贫困生人际交往障碍的主要因素之一。因而我们可以通过小组训练促使贫困生有针对性地练习,掌握正确的人际沟通方式,如:信任行走、数字传递、认识《老妇人和小姑娘》的双关图、你的心事我来听、无敌风火轮等系列活动,为贫困生创设一个积极的场景,使他们通过活动提高与人交流沟通的技巧,改善为人处世的行为方式。学习有效的表达方式,建立积极开放的处世心态,妥善处理学习和生活中出现的问题,改善所处的社会环境[4]。

4.5 小组工作通过许多活动来达到成员的自我接纳、自我肯定

和谐的人际关系是在交往过程中建立起来的,仅有一种心态而无行动的想去建立和谐人际关系无疑是空中楼阁,不切实际。因此,社会工作者应该通过小组活动,使案主参加到实际活动的体验中。同时实际活动的设计应充分考虑发挥出贫困大学生的潜能,使他们在这种潜能的发挥中更加坚定改变自己的决心,通过主动参与,进一步增强人际交往能力。

综上所述,小组工作能够从大学生心理素质形成的规律出发,通过小组内人际交互作用,营造一个良好的交往氛围,可促使贫困大学生观察、学习、体验、认识自我、探索自我、接纳自我;调整和改善与他人的关系,学习新的态度和行为方式,培养良好的心理素质。但是在小组工作过程中,领导者由于时间和其他方面的影响,不容易注意到个案的差异性,在实际生活中,往往需要小组工作与个案工作相结合,更能体现活动的成效性。

[1] 洪英.小组工作:理论与实践[M].济南:山东人民出版社,2005:5.

[2] 袁瑞宁.高校贫困生人际交往能力调查研究—以H大学为例[D].保定:河北大学硕士论文,2011:6.

[3] 马佳.随迁农民工子女心理健康的社会工作介入研究[D].苏州:苏州大学硕士论文,2012:15.

[4] 吴颖新.团体心理行为训练对高校贫困生人际交往障碍的积极作用分析[J].校园心理,2011,09(2):122-123.