黑龙江省积温带变化对农业影响研究进展

2014-07-12宋天元孙彦坤

宋天元,孙彦坤

(东北农业大学,黑龙江 哈尔滨 150030)

1 引言

积温是影响植物发育的一个重要气象要素,在农业气象学中占有重要地位。自1735年,法国A.F.de Réaumur首次提出积温的概念以来[1],农学、气象学等众多专家学者对积温,特别是积温对农业影响及应用问题进行了广泛研究。已有的研究指出,积温对作物的生长过程有很好的指示作用,特别是在光照、水分等环境因子处于正常范围或非敏感时期时,使用积温指标推算许多植物发育进程的效果较好、便于计算、使用方便[2]。因此,积温研究对农业生产具有重要影响。

黑龙江省是我国的农业第一大省,积温变化对本省农业发展具有重要影响。IPCC(2007)[3]第四次评估报告指出,在中高纬地区,如果局地平均温度增加1-3℃,粮食产量预计会有少量增加;若升温超过这一范围,某些地区农作物产量则会降低。作为我国重要商品粮基地的黑龙江省正处于这一敏感区域。王权[4]利用统计分析的方法研究积温、降雨等气象因素与黑龙江省农业产量的关系,其结果指出积温是影响本省农业生产的重要因素。因此,广泛深入研究积温变化及积温对粮食生产的确切影响,是农业气象研究的重大课题。本文拟从积温带变化和积温对粮食种植格局两方面来总结对黑龙江省积温带已有的研究成果。

2 积温带变化

2.1 气候变化对积温带影响

不同农作物对积温的要求不同,因此进行积温区划对保障农业生产具有重要作用。由于积温的气候敏感性很强,为了能够提供更为准确的积温信息,自1989年至今,黑龙江省已进行三次积温带划分。但随着全球性气候变化的发生,使原有积温带在时空分布上均出现明显变化。刘景利等[5]分析1951-2007年>10℃的有效积温的时空变化,结果表明黑龙江省有效积温在时间上呈波动上升,且递增趋势显著。在空间上,季生太等[6]采用Mann-kendall方法研究1961-2005年黑龙江省积温带变化,黑龙江省≥10℃积温呈明显增加趋势;通过积温的年代际变化分布图对比,可以看出由于积温的累计增加明显,全省高积温区域出现明显的扩大,其中,第一积温带向北扩大最为明显,平均达0.5个纬距,第三积温带东扩最明显,达2个经距。

进入21世纪后,除积温带范围有明显变化外,年代际的积温量也有显著变化。杨显峰等[7]利用1971-2006年的黑龙江省气象资料,在GIS平台上对积温的年代际增长量进行分析,28个站点的≥10℃年平均活动积温增加100-350℃,最高增加近400℃;其中以松嫩平原和三江平原地区变化幅度较大。总结已有研究可以发现,积温总量的变化主要是由初终间日数和气温两方面因素引起的。王春华[8]等对1961-2009年黑龙江省积温初终日的变化分析时指出:积温初日明显提前,速率为1.2 d/10 a;终日明显推迟,速率为1.1 d/10 a;初终间日数显著增加,速率为2.3 d/10 a。与此同时,随着全球气候变暖,黑龙江省平均气温呈变暖趋势[9]。陈晶等[10]在对黑龙江省1961-2012年气温资料进行统计分析后指出:黑龙江省年平均气温、平均最低气温和平均最高气温均呈上升趋势,线性拟合增长率分别为 0.308℃/10 a、0.46℃/10 a 和0.175℃/10 a。

2.2 目前本省的积温区划

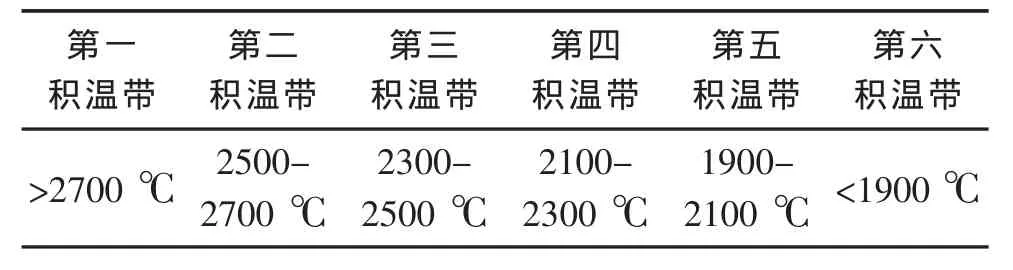

由于本省积温在空间分布和总量上都有巨大变化,原有积温带划分[11,12]已无法满足现有生产需要。在黑龙江省积温带区划标准的基础上,采用1961-2012年的资料,全省≥10℃划分六条积温带[6](见表1)。

表1 黑龙江省≥10℃积温带划分指标

陈晶[10]根据黑龙江省各气象站点1961-2012年逐日气温数据资料,作出黑龙江省≥10℃积温空间分布图,显示黑龙江省≥10℃积温由北向南呈逐渐增加的趋势,变化范围为1 780-3 160℃,平均每一纬度相差约138℃,呈明显的纬向分布,同时也受到山脉走向的影响,呈一定的垂直分布规律[13]。由北向南变化幅度较大,由西向东变化较小。黑龙江省近52 a来≥10℃积温最大值出现在肇源县,为3 165℃;最小值出现在北部的漠河县,为1 777℃。肇源县≥10℃积温变化幅度最小,平均每10 a约为1.4℃;林甸县≥10℃积温变化幅度最大,平均每10 a约为122℃。

3 积温变化对种植格局影响

3.1 积温变化对种植品种影响

气候变化使黑龙江省积温带发生重大改变。这种改变,影响全省乃至全国的粮食安全是关系到国民生活稳定,国家经济发展的重大问题。气候性的增温变暖可以有效提高生长季的有效积温水平,促进植物生长,但同时也会伴随蒸发量的增加。特别是降水偏少的东北西部地区,有效积温增加导致的蒸发量增大,将会加剧该地区农业干旱灾害[5];同时,冬季温度偏高导致整个东北3省农业病虫害加剧。因此,在有效积温增加的情况下,改变种植结构,增加抗旱设施和加强病虫害防治力度,才能确保农业的增产。

积温对黑龙江省粮食产量影响较大。据相关研究表明,黑龙江省积温每变化100℃,作物产量就会有一成左右的变动[10],因此,积温变化势必会影响粮食作物产量。分析了≥10℃活动积温对粮食和水稻产量的影响。结果表明,活动积温是制约东北地区粮食和水稻产量的最主要因素,纬度越高,粮食产量受活动积温的影响越大,黑龙江水稻平均单产下降2.1%。近45 a,在水分条件满足的情况下,温度是发育的控制因子,在一定温度范围内,作物发育与温度成正比[14],因此可用播种一成熟期间的积温作为热量指标,并以此来衡量地区热量条件的满足程度。分析大豆、玉米不同品种历年分期播种产量与>10℃积温的关系,可以看出,不同品种达到成熟所需积温是不同的。对晚熟品种来说,2 600℃是个界限,高于2 600℃,作物需要热量得到满足,产贫变幅较小,低于2600℃,作物不能正常成熟,产量大幅度下降。中晚熟品种,积温界限为2 400-2 600℃;中熟品种界限为2 200-2 400℃,早熟品种界限为2 000-2 200℃[15]。

肖佳雷等[16]对 2007年黑龙江省三大积温带水稻产量构成因素和产量进行相关分析,结果表明,第一、二积温带单位面积穗数、每穗粒数与产量相关性表现为极显著正相关,第一积温带千粒重与产量表现显著正相关,空秕率与产量表现显著负相关,第二积温带千粒重与产量表现正相关,空秕率与产量表现负相关;第三积温带单位面积穗数、每穗粒数、千粒重与产量表现正相关,空秕率与产量表现负相关,但相关性未达显著水平。主成分分析表明,水稻产量构成因素对产量的影响表现为:第一积温带产量构成因素对产量的影响表现为每穗粒数>空秕率,单位面积穗数>千粒重;第二积温带表现为每穗粒数>空秕率>千粒重>单位面积穗数;第三积温带表现为单位面积穗数>空秕率>每穗粒数>千粒重。姜丽霞[17]利用农业观测数据研究气候变化对大豆生产影响时指出,积温增加不仅使大豆的发育期提前,同时提高大豆的单产产量。

蔺涛等[18]收集1986-2000年黑龙江省79个县市农业生产资料和30个气象台站逐日气温、降水资料,应用柯布-道格拉斯生产函数方法将粮食产量分解为气候产量和经济产量,然后用EOF方法分析了粮食产量、气候影响程度指数、≥10℃积温、生长季降水的时空变化特征及其关系。结果表明:15 a间全省粮食产量稳步增加,气候变暖趋势明显但降水变化不显著,变暖对粮食生产有利,降水的变化未对粮食产量产生实质影响。15 a间气候影响程度总体增大,但气候变化及其影响具有时空差异性:1986-1993年北部和西南部积温增加明显,粮食产量增加大于东北部和东南部;1993-2000年东北部和东南部积温增加明显,粮食产量增加超过北部和西南部。

3.2 积温变化对种植格局影响

积温变化带来的热量资源重新分布对黑龙江省农业种植格局产生了一定影响。顾红[9]利用黑龙江省80个气象观测站点48 a的气象观测资料,以积温和降水作为主要因子,采用聚类分析的方法,重点分析了黑龙江省积温、降水量的时空分布和年代际变化。结果表明,48 a来全省平均升温0.88℃,但不同年代的平均气温异常各有其特点。气温异常年,20世纪90年代前以异常偏冷年为主;90年代后以异常偏暖年为主。聚类分析的结果将全省划分成5个种植带:1961-1990年、1971-2000年2个标准气候年的划分大致相同,1971-2000年与1961-1990年的划分界限比较,有北移趋势。20世纪90年代至今气温显著增高,1991-2008年的划分变化更大,界限北移的趋势更明显。

张莉等[19]基于黑龙江省宾县1996-2010年乡镇级统计数据,运用数理统计和GIS空间分析等方法,分析宾县过去15 a玉米、大豆、水稻3种主要粮食作物和经济作物播种面积数量变化及空间变化特征时指出:1996-2010年宾县农作物总播种面积增加22.86%,主要是由粮食作物播种面积变化引起。粮食作物播种面积增加32.80%,经济作物减少52.84%,粮经比从88﹕12调整到 96﹕4。玉米种植面积大幅增加73.82%,种植比例不断提高,大豆种植面积减少1.05%,水稻种植面积减少29.78%。主要粮食作物空间变化呈现较强的规律性,即玉米种植在全县范围内分布较均衡,大豆种植中心向东南部集中,水稻种植集中到宾县北部和西部地区。

4 结语

黑龙江省农业发展正面临气候变化的全面考验。气候变化带来的积温、降水、风力等气候资源的重新分布将促使黑龙江省农业种植格局发生根本性转变。目前,针对积温的主要研究集中在积温带的重新区划,但新的区划方法和结果并没有明确,还有待于进一步的系统规划研究。积温对农业生产力影响的研究则主要集中在局地范围,空间尺度小,缺乏对黑龙江省整体现状及发展趋势的系统理论研究。另一方面,积温增长对农业病虫害影响日益显著,这将成为农业应对气候变化研究的一个重要方向。

[1]北京农业大学农业气象专业.农业气象学[M].北京:科学出版社,1982:67-77.

[2]郑大玮,孙忠富.关于积温一词及其度量单位科学性问题的讨论[J].中国农业气象,2010,31(2):165-169.

[3]林而达,等.气候变化影响的最新认知[J].气候变化研究进展,2007,3(3):125-131.

[4]王 权,任志华,范天红.黑龙江农业丰歉与气象因素关系的研究[J].生物科技与现代农业,2010,4:67-69.

[5]王春华,刘赫男,孙爽.黑龙江省积温变化特征分析[J].现代化农业,2012,10:6-7.

[6]季生太,杨 明,纪仰慧.黑龙江省近45年积温变化及积温带的演变趋势[J].中国农业气象,2009,30(2):133-137.

[7]杨显峰,杨德光,汤艳辉.黑龙江省年有效积温变化趋势和大豆温度生态适宜性种植区划[J].作物杂志,2010:2,62-65.

[8]刘景利,王志明,陈明.1951-2007年东北地区有效积温时空变化特征 [J].安徽农业科学,2011,39(25):15655-15656,15680.

[9]顾红,杜春英,高永刚.黑龙江省近48年积温和降水的变化及其对作物种植带的影响 [J].安徽农业科学,2010,38(34):19602-19603,19622.

[10]陈晶.黑龙江省气温时空变化特征分析[D].东北农业大学.

[11]于荣环,孙孟梅.黑龙江省热量资源及积温带的生新划分[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,1997,13(3):98-102.

[12]黑龙江积温带划分[J].北方园艺,1989.1.

[13]石剑,杜春英,王育光,等.黑龙江省热量资源及其分布[J].黑龙江气象,2005,4:29-32.

[14]王艳华,任传友,韩亚东.东北地区活动积温和极端持续低温的时空分布特征及其对粮食产量的影响[J].农业环境科学学报,2011,30(9):1742-1748

[15]黑龙江省农业气候区划[J].气象,1979,(12):5-8.

[16]肖佳雷,王俊河,冯延江.黑龙江省不同积温带水稻产量构成因素主成分分析 [J].中国稻米,2010,16(2):19-21.

[17]姜丽霞,李帅,等.黑龙江省近三十年气候变化对大豆发育和产量的影响[J].大豆科学,2011,30(6):921-926.

[18]蔺涛,谢云,刘刚.黑龙江省气候变化对粮食生产的影响[J].自然资源学报,2008,23(2):307-318.

[19]张 莉,吴文斌,杨鹏,等.黑龙江省宾县农作物格局时空变化特征分析[J],中国农业科学,2013,46(15):3227-3237.