让学生经历直观到抽象的嬗变——“认识图形”教学实践与评析

2014-07-10张卫星

●张卫星

教学内容:人教版小学数学一年级上册34 页。

教学目标:

1.通过操作和观察,使学生初步认识长方体、正方体、圆柱、球等立体图形;知道它们的名称;会辨认这几种物体和图形。

2.培养学生动手操作和观察事物的能力,初步建立空间观念。

3.通过学生自主活动,激发学习兴趣,培养学生用数学进行交流、合作、探究和创新的意识。

教学重点:让学生初步认识长方体、正方体、圆柱和球的实物与图形。

教学难点:让学生初步建立空间关系。

教学过程:

一、独立分类,感知图形

(一)独立分类

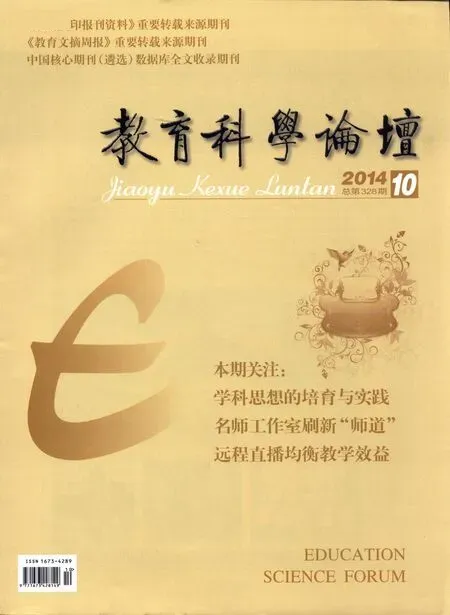

师出示实物图片(如下图):它们的名称吗?(教师指一个,学生说一个,结果指到的学生都能说出它们的名称。 )

师:你能将它们分分类吗?并想一想你分类的理由。

学生开始分类,教师开始巡视。

师:谁上来汇报?

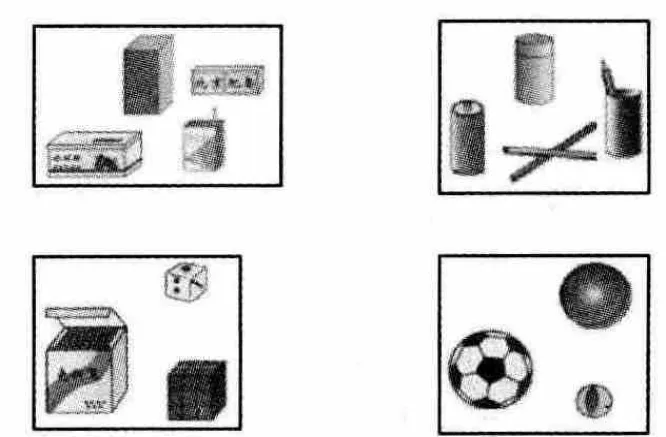

一男生主动上来,在黑板上移动已经贴好的实物图片,结果如下:

师:这些东西是我们生活中非常常见的,你知道

(评析:借助实物图片,依据日常生活经验,大部分学生能够按预设的方法进行分类。 把学生的分类结果在黑板上展示出来,可以加深学生的印象,同时为下面的感知提供素材。 )

(二)感知图形

师:你为什么把休闲鞋的盒子、牛奶盒、北京肥皂、木块放在一起?

生:因为它们都是方的,它们的边有长有短。

师:你说的都很有道理!这四个物体就叫做长方体。 (师在这四种图片下方板书:长方体)

师:你为什么把积木、粉笔盒、骰子放在一起?

生: 因为它们都是方的, 而且每一条边都一样长。

师:有一定道理!这三个物体就叫做正方体。(师在这三种图片下方板书:正方体)

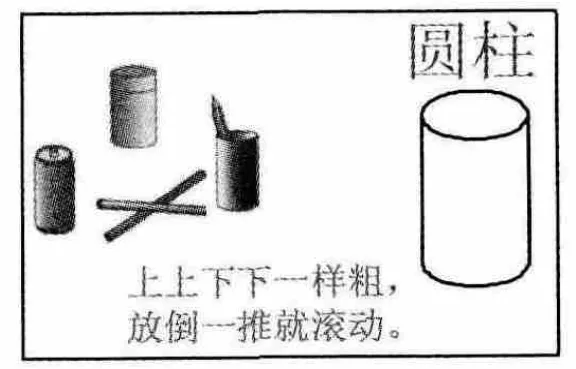

师:你为什么把凉茶罐子、笔筒、铅笔、茶叶盒放在一起?

生:因为它们的两端都是圆的,中间直直的。

师:像这样的物体叫做圆柱体,平时就叫圆柱。(师在这四种图片下方板书:圆柱)

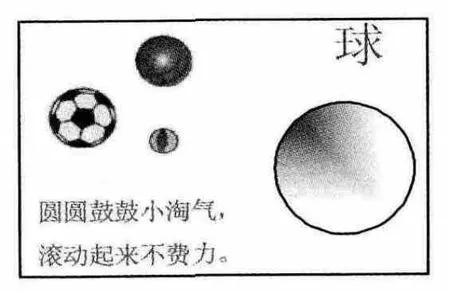

师:你为什么把弹珠、足球、皮球放在一起?

生:因为它们都是圆圆的,可以滚动。

师:有一定道理! 我们就把它们叫做球体,平时就叫球。 (师在这三种图片下方板书:球)

师:长方体、正方体、圆柱、球就是我们今天要认识的图形。 (板书课题)

(评析:学生述说分类理由的过程,其实是学生初步认识这些立体图形特征的过程。 从学生的回答来看,学生对这些立体图形的特征已有一定程度的了解。 )

二、直观体验,领悟特征

(一)认识长方体

师:我们先来认识长方体。请你们拿出一个形状是长方体的木盒子,用手摸一摸,说说你有什么感觉?

生:它的每个面是平的。

生:它的面有大有小。

师:我们通过摸,感觉到长方体的每个面都是平的,而且有大有小。 现在请你们用眼睛瞧一瞧,还有什么不同的发现?

生:它有六个面。

师:你是怎样知道长方体有6 个面的?能上台来给大家数一数吗? (一生上来指给大家看)

生:它还有八个尖尖的角。 (上来指给大家看)

生:它还有12 条边。 (上来指给大家看)

师:大家再看一看长方体的六个面是不是一样?

生:不一样,有大有小。

师:通过刚才的摸与瞧,我们知道了长方体有6个面,6 个面大小不一样。

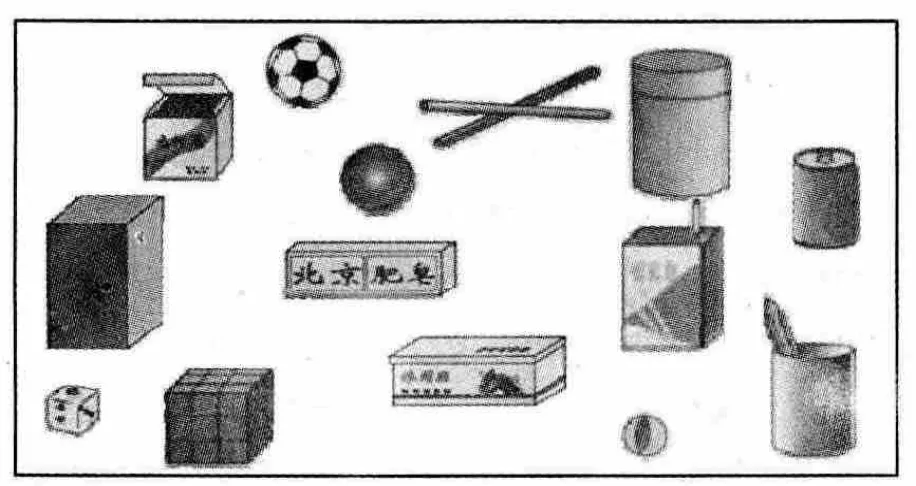

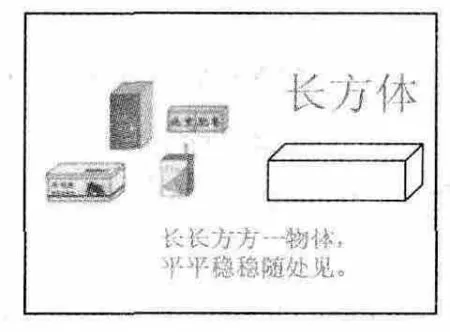

师:数学书上一般用抽象的长方体来表示(如下图)。 (师把抽象的长方体图片贴在“长方体”这三个字下面)

师:课件出示下面的图片,学生齐读蕴含长方体特征的顺口溜:长长方方一物体,平平稳稳随处见。

(评析:借助课前准备的长方体实物,学生能够较好地感知长方体的特征。最后的板书和图片,将实物图、名称、抽象图整合在一起,让学生充分感受它们之间的内在联系,让人觉得很有数学味。特别是最后一张图片还插入了顺口溜, 长方体的内涵变得更充实。 )

(二)认识正方体

师: 请你们拿出事先准备好的正方体形状的盒子,研究一下它有什么特点? (学生开始研究)

师:谁来汇报一下?

生:我这个正方体的每个面都是平的。 (上台展示)

生:我这个正方体的每个面都是一样大。 (上台展示)

生:我这个正方体一共有六个面。 (上台展示)

生:我这个正方体的每条边都是一样长的。 (上台展示)

生:我这个正方体的每个面都是正方形。 (上台展示)

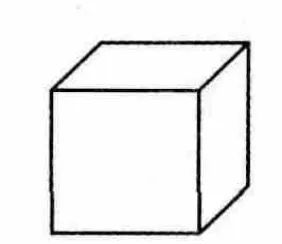

师:你们说的都很有道理!正方体的主要特点是有6 个面,每个面大小相等。数学书上一般用抽象的正方体来表示。 (如下图,师将它贴在“正方体”这三个字的下面)

师课件出示下面的图片,学生齐读蕴含正方体特征的顺口溜:正正方方6 张脸,平平滑滑都一样。

(评析:由于有了认识长方体的经验,此环节教学比较顺利,学生对实物图、抽象图、名称、顺口溜之间的关系有了较深的认识。 )

(三)比较明理

师:同学们,刚才我们认识了长方体和正方体,你们认为他们之间有什么不同?

生:正方体是方方正正的,长方体是长长方方的。

生:正方体的每个面都一样大,长方体的面有大有小。

生:正方体的每个面是正方形,长方体的面有些是长方形。

生:正方体的每一条边都是相等的,但长方体的边有长有短。

师:看来,同学们对长方体和正方体的不同点有了一定的认识。 那它们之间有什么相同的地方?

生:它们都有6 个面。

生:它们的6 个面都是平的。

生:它们都是方的。

师:那你们认为是长方体好找,还是正方体好找?

生:长方体好找,正方体不好找。

生:家里的长方体多,正方体少。

师:生活中长方体比较多,正方体比较少,因为正方体比较特殊。

(评析:先找长方体和正方体的不同点,再找它们之间的相同点,通过两次寻找,学生对两者之间的空间关系有了一定的认识。最后通过长方体好找,正方体难找的体验, 让学生初步感受到正方体是一个特殊的长方体。 )

(四)认识圆柱

师:请看老师手里的圆柱,你们认为它有什么特点?

生:它的上面两个面是圆的。

生:它的上下两个面是平的。

生:它中间的面不是平的,是弯曲的。

师:你怎么知道是弯曲的。

生:闭上眼睛摸一摸就知道了。

师:请同学们也闭上眼睛摸一摸。 (结果大家都认为圆柱中间的面是弯曲的)

师:圆柱还有什么特点?

生:上下一样粗。

师:同学们讲得很有道理! 你们能让他滚动吗?认为能的,上来滚动一下。

一生上来示范:把圆柱放倒,真的能滚动。

师:你们能让它不滚动吗?

一生上来示范:把圆柱竖起来,真的不能滚动。

师:你们现在有什么话要说?

生:圆柱有时候能够滚动,有时候不能滚动。

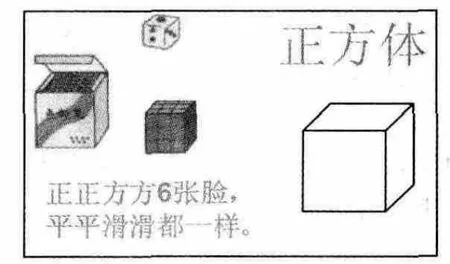

师:通过刚才的回答,我们对圆柱有了一定的认识,数学上一般用抽象的圆柱来表示(如下图,师将它贴在“圆柱”这两个字的下面)

师课件出示下面图片,学生齐读蕴含圆柱特征的顺口溜:上上下下一样粗,放倒一推就滚动。

(评析:借助实物,学生对圆柱的基本特征还是能够认识。 但对曲面、滚动这两个特性比较生疏,为此教师进行了适当引导, 最后的板书及图片让学生对圆柱有了更深一层的认识。 )

(五)认识球

师:请看老师手里拿着的两个球,你们认为球有什么特点?

生:球是圆圆的。

生:球可以在地上滚来滚去。

生:球的表面是弯曲的。

师:通过刚才的回答,我们知道球是圆的,球可以滚动,球的表面是弯曲的。数学上一般用抽象的圆来表示(如下图,师将它贴在“球”这个字的下面):

师:课件出示下图,学生齐读蕴含球的特征的顺口溜:圆圆鼓鼓小淘气,滚动起来不费力。 )

(评析:有了认识圆柱的经历,学生对球的认识速度明显加快,表面学生已经领悟了学习方法。 )

(六)比较明理

师:你们认为球和圆柱有什么相同的地方?

生:它们都能滚动。 (师板书)

生:它们都有弯曲的面。

师:那它们有什么不同的地方?

生:球的表面都是弯曲的,而圆柱有两个面是平的。

生:球整个是圆的,而圆柱中间是直的。

生:球可以滚动,而圆柱放倒能滚动,竖起来就不能滚动。

师:对,说得真不错!球和圆柱既有相同的地方,也有不同的地方。

(评析:在学生你一言、我一语的交流中,学生对圆柱与球这两种图形之间的关系有了较深的认识。)

三、参与活动,拓展思维

(一)猜一猜

教师说各种图形的形状特征(顺口溜),请同学们猜一猜这是什么图形?

(二)变一变

请一个学生上来做一回魔术师, 根据同学们指定的形状摸一个物品(长方体、正方体、圆柱、球)。

(三)理一理

师:下图中的正方体、长方体、球、圆柱分别有几个? 整理一下。

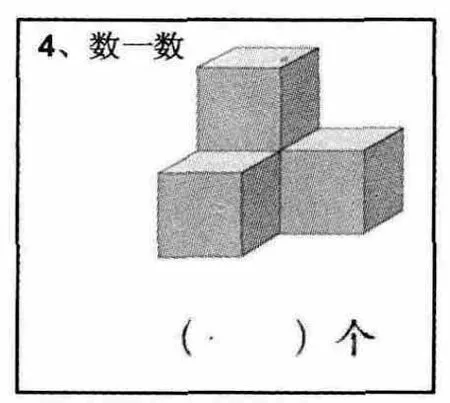

(四)数一数

师:下图中有几个正方体?

(评析:这四个练习具有一定的趣味性。 第1 题重在让学生明晰四种立体图形的特征; 第2 题重在检测学生是否认识了这四种图形; 第3 题重在让学生认识立体图形的多样性; 第4 题重在提升学生的空间想象力。 )

【总评】

“认识图形”内容比较抽象,虽然一年级学生在入学前接触过各种立体形状的物体, 生活中也到处是这些立体形状的物体, 但对这些立体形状特征的了解是片断的、不完善的,更何况一年级学生的思维仍以具体形象为主,要抽象出直观的立体图形,建立表象,形成初步的空间观念并不容易。 那么,如何让学生经历直观到抽象的嬗变呢?

(一)提供直观载体,让学生建立丰富表象

表象是直观到抽象的中介环节。 只有让学生建立丰富的表象,才能让学生建立抽象的观念。在本课教学中,执教者在分类环节就为学生提供了14 张直观的图片;在认识长方体、正方体、圆柱及球的特征以前,提供相应的直观实物让学生观察;在学生观察这些直观物体后,还引导他们展开充分的交流,使他们建立起丰富的空间表象。

(二)精心设计活动,让学生积累基本经验

活动是直观到抽象的催化剂。 只有安排一些学生感兴趣的学习活动,才能引导学生走进抽象世界。为此,本节课安排了较多的学习活动,如分一分、说一说、比一比、摸一摸、看一看、想一想、猜一猜、变一变、理一理、数一数等。通过这些活动的开展,既充分调动了学生学习的积极性, 又促进了几何直观向几何抽象的转变。

(三)整合相关信息,让学生建构空间观念

信息的整合有利于知识的建构,特别是在几何知识的教学中。为了让学生建构这四种图形的观念,执教者有意识地将各种相关信息整合在一起,让学生建立深刻的空间观念。 如本课的板书就发挥了这一作用。 本课的板书将直观图片、名称、抽象图形有序排列,即直观图片在上,名称在中间,抽象图形在下面。 这样板书,既符合学生的认识规律,又让学生明晰抽象图形是这些直观图形的本质体现。另外,在认识各种图形的过程中, 教师还有意识地将直观图片、名称、抽象图形、顺口溜整合在一张幻灯片中,让学生再一次建构相应的空间观念。