美国军民一体化政策分析

2014-07-10北京空间科技信息研究所吕景舜戴阳利

·文|北京空间科技信息研究所 吕景舜 戴阳利

美国军民一体化政策分析

·文|北京空间科技信息研究所 吕景舜 戴阳利

一、美国军民一体化政策的提出

为了保持世界霸主的地位,强化国防力量,在冷战期间,美国推行了“先军后民,以军带民”的政策和军民分离的国防采办制度,由此逐渐形成了军工和民用两个几乎完全分割的市场。在这种体制下,军工生产领域存在着诸多严重的问题,其在军工生产上的巨大投入,并没有获得相应的经济回报。当时,全美1/3的科学家和工程师在为国防工业服务,国防研发费用占政府科研经费的70%,但却只创造了国内生产总值(GDP)的6%。

冷战结束后,随着军费开支的减少,特别是20世纪80年代新技术革命的兴起,美国调整了国家安全策略,在发展提高经济水平的同时,又兼顾强化国防能力,以期实现二者的双赢。军民一体化或军民融合(Civil-Military Integration)的战略正是在这种背景下应运而生的。

1994年,美国国会技术评估局(Office of Technology Assessment)在《军民一体化的潜力评估》(《Assessing the Potential for Civil-Military Integration》)研究报告中对军民一体化给出了定义:军民一体化,是把国防科技工业基础同更大的民用科技工业基础结合起来,组成一个统一的国家科技工业基础的过程。此后,这个定义得到西方国家的认同,后来被政界和学界广泛应用。1996年,美国国家科学技术委员会在《技术与国家利益》这一重要技术政策文件中,首次提出军用与民用工业基础的融合问题。该文件指出,美国政府已“不能继续维持相互分离的军用和民用工业基础”,而必须形成一个同时满足军用和民用两方面需要的工业基础。

20世纪90年代后期,美国政府将发展经济确定为新的国家安全战略的重要内容后,开始探讨如何将军工需求同民用技术相结合,推动经济发展。小布什执政后,美国政府调整了军事战略,大力推行以信息技术等新技术为核心的新军事变革,大幅度提高了国防预算。为确保美国在21世纪的绝对军事优势,美国强调要“利用民用经济中发生的高新技术爆炸来实现国防科技的跨越式发展”。自此,美国军民融合进入了快速发展时期。

二、美国军民一体化的做法

冷战结束之后,美国开始积极推行军民一体化的发展战略,在21世纪初,基本实现了军、民两个工业基础的相互融合。在军民一体化过程中,美国采取的做法主要是:

1.发展军民两用技术作为军民一体化的基点

20世纪90年代以来,美国政府出台了“经济振兴”的一揽子计划,其中一个基本内容就是实施军民一体化战略,确立了军民两用技术在美国现行技术政策中的核心地位,并强调加强军民结合是建设经济和国防科技的关键。在战略部署的过程中,美国始终把发展军民两用技术作为军民一体化的基点,其中,美国将部分国家实验室委托民间企业来管理,积极推行军转民技术投资计划,为民用研究提供经费。同时,美国制定了《国防部国内技术转让条例》,鼓励在国家保密要求范围内,将国防部开发的或其委托开发的科技情报、技术诀窍等传播给地方政府和民用企业,努力实现国防科技和民用科技的资源共享与双向转移,促进国防建设与经济发展的良性互动。

2.通过国防采办政策促进军民一体化

美国没有设立专门的国防工业行业管理机构,而是通过政府采办体制引导国防工业和武器装备的发展。通过采办合同的方式,国家对承担任务的机构按合同要求实行过程控制与监督,避免直接行政干预。在国防采办中,一个重要的“门槛”就是国防采办所依据的军事标准。

美国军民一体化水平比较高的一个重要原因就是军民产品标准通用化水平较高。1994年,军民产品标准改革以后,美国国防部以发展军民两用技术、建立军民一体化的国家科技工业基础为导向,尽可能将非政府标准纳入《国防部规范与标准目录》作为采办或采购文件。这种做法降低了民用企业参与军工生产的“门槛”。另外,为激励国防工业的创新性,保持武器装备的先进性,降低国防采购成本,美国国防部长期坚持在采办过程中采用竞争政策,确保在一个项目的整个寿命周期内都存在相互竞争的供应商,确保主承包商对主要和关键的产品及技术形成有效竞争,允许符合资格的国际厂商参与竞争。

美国国防采办体制的基本模式是:国会主要进行预算控制和监督,政府进行决策指导,国防部负责分析、论证、决策,国防后勤局和各军种负责实施武器装备的研究、制造和采购。在国防部长和常务副部长的领导下,由国防部长办公厅和有关部门负责集中决策和宏观管理,负责制定各军种采办政策、程序、规划、计划和预算,并指导和监督三军和国防部及业务局按照政策和程序的要求实施经过国会批准的计划和经费预算。在分工方面,美国国防后勤局负责三军通用设备的采购,而陆海空三军的专用装备则由各自负责采购。

3.设立专门机构协调军民一体化

美国在国家决策和宏观调控层推行军民一体化的机构主要有国会、总统国家科学技术委员会和总统科技政策局等机构。在机构改革方面,1991年,为了促进军用和民用技术的双向转移,美国国防部成立了技术转移办公室(DTT),隶属于国防研究与工程署,作为军民两用技术转移的牵头管理机构,负责与能源部、商务部等部门的协调。

为实现国防工业机构的高效协同运行,1993年,美国成立了跨部门的国防技术转轨委员会,成为指导、协调和推行军民一体化改革的专门机构。美国负责和管理军民一体化科技计划的专职机构主要有国防部技术转移办公室、国防高级研究计划局(DARPA)等,同时,国防部负责科学和技术的副部长帮办和负责先进系统与概念的副部长帮办等部门和职位,也参与制定军民一体化科技计划。其中,DARPA过去在互联网、隐身技术和通信卫星等领域进行了大量前沿性探索,目前又致力于生物工艺技术、先进信息系统、先进材料技术等领域的探索性研究工作。在军政部门协同方面,美国形成了跨部门的联合协同机制。美国国防部负责国防科研和生产的统一管理和协调,对预研、型号研制、生产、维护实行全过程管理(武器装备采办);三军负责本军种武器装备科研、生产的具体组织实施;立法部门和有关行政机构通过制定法律、法规和发展计划实行指导。

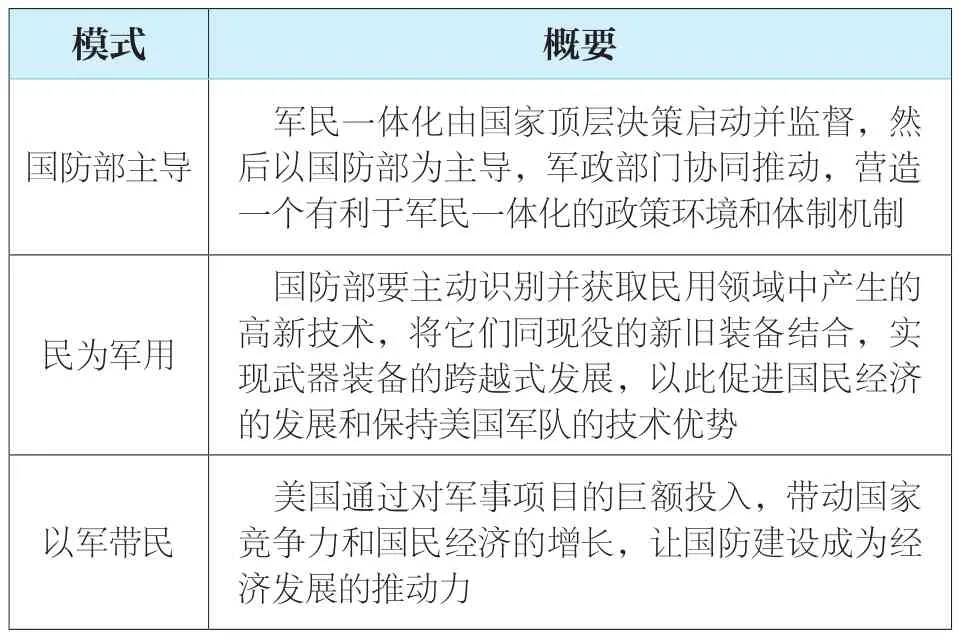

总之,美国军民一体化实行“国防部主导、民为军用、以军带民”的国防建设与经济发展相互促进、“两手都硬”的发展模式,如表1所示。

表1 美国军民一体化基本模式

4.重视军转民和扶持技术商业化落实军民一体化

冷战结束后,虽然老布什政府开始逐步减少军事研发投入的比例,但在政府研发投入中,军事与民用投入比例仍维持在6∶4左右。1993年,克林顿政府改变了过去重大科研计划主要以军用技术为目标的做法,强调军用、民用技术的紧密结合,在上台之初即明确提出,要将此比例转变为5∶5。1993—2001年间,政府与国防相关的研发投入由351.33亿美元增长到386.07亿美元,其占全国研发总投入的比重由21.2%下降到13.9%,下降达7个百分点;与空间和民用相关的研发投入由253.56亿美元增长到了341.63亿美元,其占全国研发总投入的比重由15.3%下降到12.3%,基本接近了5∶5这一目标。同时,克林顿政府也采取具体措施加速了军用技术转民用和军民两用技术的开发。

随着研究成果的增多,提高产业化率成为必须重点关注的问题。从1995年到2000年,美国政府先后颁布了《国家技术转让与促进法》(National Transfer and Advancement Act of 1995)、《联邦技术转让商业化法》(Federal Technology Transfer Act of 1997)、《技术转让商业化法》(Technology Transfer Commercialization Act of 2000)等。新的法律法规废除了被认为妨碍创新的政府管制,为企业技术成果转化提供有利于创新的环境。

1995-2000年,美国政府也开始更加直接地介入技术转移活动并促进其商业化进程。克林顿政府将一部分国家实验室委托民营企业管理,以加速这些实验成果的转化速度;同时下力气抓军事技术的民用化、商品化,开发军民两用技术。《技术再投资计划》就是主要负责军事技术转化的国家科技计划。

克林顿政府提高技术产业化水平的另一个重要手段是鼓励风险投资,政府通过政策支持、税收减免、完善退出机制等方式来激活风险投资。根据VentureOne调查公司数据显示,美国风险投资行业所募基金从1992年的30亿美元上升到2000年的800多亿美元。2000年,美国科技成果转化率已经达到约80%。

5.通过国家制定法规政策保障军民一体化

美国国会从1990年开始,通过每年度的《国防授权法》和制定《联邦采办改革法》等一系列重要法案和政策,鼓励采办民用企业的技术和产品,明确提出要逐步建立一个“无缝”的国家科技工业基础。美国国防部根据国会的法案和政策,先后出台了《采办改革:变革的命令》、《两用技术:一种为获得经济上能承受得起的前沿技术的国防战略》等一系列采办政策和文件,进一步积极推进军民融合。

6.实施军民一体化的科技计划

随着美国在《国防转轨战略》、《国防科学技术战略》、《国防工业基础转型路线图》等战略规划中对国防工业军民一体化目标的明确,具体配套的战略部署及相关实施计划也相继出台。各种军民一体化的科技计划以及负责管理这些计划的机构是落实和实施军民一体化措施的重要依托。

美国推进军民一体化的科技计划主要有:《技术转移计划》、《先进概念技术演示计划》、《两用科学技术》、《技术再投资计划》、《利用民用技术节省使用与保障费用倡议》、《国防部制造技术计划》、《独立研究与开发计划》、《北美技术与工业基础组织计划》、《技术转化倡议》、《国防生产法案第三篇计划》、《小企业创新研究计划》等。这些计划主要由国防部负责科学和技术的副部长帮办、DARPA、DTT、负责先进系统与概念的副部长帮办等负责,由它们负责和管理军民融合科技计划,真正将军民一体化落到实处。

7.培育开放型产业链和军民一体化的创新主体

在军民一体化的实施进程中,美国军民一体化的创新主体基本上是市场导向型的,其运行更多依赖开放和社会化的产业链,根据市场的需求导向来开发相应的技术,通过主体合作或者企业并购的方式实现技术和资源的军民融合。美国基础研究与预先研究的中坚力量是国家科研院所、非营利机构和高等院校,政府则以巨资来吸引这些创新主体共同开发军民两用技术。其中,国家科研院所绝大部分的研究经费与发展经费几乎都来自于联邦政府,大多承担核心基础科研任务的高等院校也接受来自联邦政府的研发资助。同时,美国市场中还有很多军民结合型的私营企业,它们根据市场经济规律进行运作,利用相同的技术、设备,不仅可以在有军品需求时生产军品,而且也可以在有民品需求时生产民品,不断灵活地调整自身产业链结构以适应市场需求。目前,高等院校和某些非营利研究机构的科研活动,也通过与这些企业的密切合作得到了进一步的发展。

三、美国军民一体化政策对我国的主要启示

1.立法保障,把军民一体化作为国家战略;政策先行,奠定军民一体化的政策基础

美国不仅十分重视军民一体化,将其作为国家战略,同时也都以“立法形式加以推动”。美国用立法的形式推进作为国家战略的军民一体化,可以认为表现在宏观和微观两个方面。宏观上,美国政府颁布了一系列的“国防白皮书”、“国防战略”、“国防报告”等,通过对顶层设计的合理规划和战略构想,用政策性法规引导军民一体化的总体发展思路,把国防与民生有机结合起来,特别是军费开支与国民经济发展关系,国防工业改革,军用、民用工业的体制分割等重大问题上,予以宏观的指导,使整个国家的军民一体化能够在国民经济的发展轨道之内运行,不至于造成资源配置的浪费。微观上,为了推动军民一体化的实施,美国国会和国防部层面出台了一系列法律、法规、计划、法案等,为军民融合的实施提供法律支持和保障,如技术融合、技术转让机制、国防采办、经费来源等。如《国防部国内技术转让条例》就以立法的形式对发展军民两用技术的地位加以确认,强化并保障了军民融合在国家科技政策和国防科技政策中的核心地位。

2.将国家战略付诸实施

从毛泽东的“军民两用”到邓小平的“军民结合、平战结合、军品优先、以民养军”的十六字方针,到江泽民的“军民结合、寓军于民、大力协同、自主创新”,再到胡锦涛的“坚持军民结合、寓军于民,促进军民良性互动,协调发展”和习近平的“军民融合深度发展”,中国政府高度重视军民融合,成立了国防科工委(局)专门负责国防工业的发展和军民融合工作。借鉴美国的先进经验,我国在国家层面高度重视的同时,一方面必须有具体的实施计划来确保国家方针政策的落实;另一方面要建立军队、政府、地方的统一沟通协调机构和跨部门协同机制,保障军民融合稳步推进。

3.大力发展军民两用技术,促进其相互转化

军民两用技术的发展是推进军民融合的关键,是推进军民融合的中心环节。因此,要从国家战略的高度出发,加强对我国军民两用技术发展的统一领导、统筹规划、合理分工。成立由有关部门领导组成的军民两用技术发展领导小组,作为国家层次的军民两用技术发展及其产业化的管理、指导、协调机构,负责统筹规划、政策制定、协调合作、组织攻关;制定一整套有利于军民两用技术产业发展的扶持政策,为军民两用技术发展创造良好的政策环境;构成一个资源整合的网络体系,将技术的需求方和供给方有效连接起来,解决技术转移中信息不对称问题。积极引导各类中介机构的发展,为军民两用科技成果转化开辟通道,加强政府、军方与厂商的沟通与合作;设立军民两用技术发展基金,鼓励和资助研制开发、应用军民两用技术,打通军民两用技术成果通向产业化的关键环节。

4.加强军民科技资源融合的技术标准建设

国防科研生产领域有一整套严格、独特并且不同于一般产品的质量体系和规范标准,而民营企业也有一套适应于市场的质量体系和规范标准。它们各自遵循自己的标准进行产品设计和生产,严重制约着军民两用技术的双向转移,导致了我国军民科技资源体系还在某种程度上存在着相互割裂、各自为政及力量分散等不良现状,严重制约着科技资源的有效利用,甚至在某种程度上影响了国家整体实力的提升。因此建立军民融合的科技资源体系,必须尽快制定统一的军民两用技术标准,逐步建立国家标准、军用标准和行业标准协调互补的标准体系,进而建立军民融合的国防采办机制。