刘玉堂的故乡温柔

2014-07-04解永敏吴永强

解永敏+吴永强

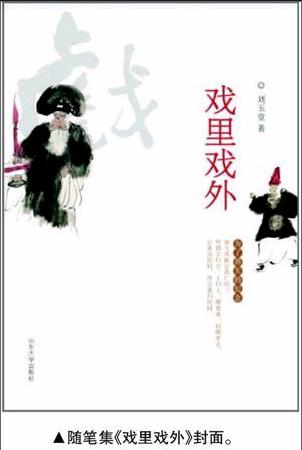

作家刘玉堂新作《戏里戏外》日前由山东大学出版社出版,并将于6月15日在济南泉城路新华书店举办新书共享会暨签售活动。

“当年张海迪父亲要将一箱子戏剧资料当废纸卖掉,我说别卖,俺来研究研究。”于是,刘玉堂研究起了戏剧,并先后写出一系列带着幽默色彩的“戏里戏外”。作为中国新乡土小说代表性作家,他以其对沂蒙山的持久书写,被评论界称为“当代赵树理”和“民间歌手”,张炜亦曾评价其为“最幽默的作家之一”。

通过对传统经典戏曲的梳理,刘玉堂带我们寻找遗失的故乡记忆。而隐藏在戏曲背后的传统文化、地域文化,更值得深入挖掘。近日,刘玉堂向本刊记者讲述了他的戏里戏外故事。

关于戏曲的童年记忆

刘玉堂对儿时看戏的情景记忆犹新。

最早看的是《小放牛》,一对少男少女在台上载歌载舞,唱的调子简单,一问一答,最后一句都要重复一遍,尾音是“什么什么咿呀嗨”。后来,他又看了黄梅戏《打猪草》、湖南花鼓戏《刘海砍樵》。少男少女情窦初开,那种纯净的感觉给他留下了深刻印象,以至于多少年后每当朋友聚会,要出个什么节目的时候,他都要来一段《小放牛》。

山东梆子《铡西宫》,是民间盛传的《刘公案》之一折,属于杜撰,但小时候第一次看,他还是被吓哭了。起初以为是《秦香莲》,后来确定不是。两个光着脊梁的侩子手,扛着一口铡刀,在台上走一趟,尔后抬出一人,铡刀一按血光四溅。“如上细节,以及紧锣密鼓的锣鼓点和那个永远急毛火促的音乐伴奏,都说明这是山东梆子。”

“每当回忆起农村生活,就会想起这些戏曲。那时候,农村文化生活很枯燥,在山会上听戏是对生活的调剂,也是了解历史的一个切入口。”刘玉堂告诉本刊记者,在他的记忆里,有一出特殊的《小借年》。在他看来,山东地方戏里最深入人心的要数《小借年》,它温馨、祥和、热烈、喜庆,是那个时代的“贺岁片”。“遥想儿时过年,包着饺子放着小鞭,听着小喇叭里唱‘大雪飘飘年除夕,奉母命到俺岳父家里借年去,那真是要多祥和有多祥和,要多温馨有多温馨。”

《小借年》说的是除夕之夜,农村青年王汉喜因家境贫寒,到未婚妻爱姐家借年(货),被爱姐的嫂子发现,几番捉弄,几番戏耍,当晚促成一段美好姻缘的故事。

“也是因为太温馨,人物又少,剧情也简单,故农村业余演出队一般也都于过年的时候演它一家伙。我在老家从初中到高中的6年间,几乎每年春节都要在演出队里拉二胡,自是对这个《小借年》熟之又熟。”而农村演出队的故事,更是微妙而温馨。他们平时不太有机缘及勇气谈恋爱,一演《小借年》机会来了,一些平时不好意思表达的感情,借着剧中人物的口就说出来了,经常会发生些假戏真作的故事。刘玉堂说他村里的那个演出队,光在《小借年》里扮演王汉喜与爱姐的几届演员,就成功了好几对。

后来,刘玉堂还就此写了一篇小说,叫《冬天的感觉》,后又扩充成了长篇小说《乡村温柔》里的一章。写作《乡村温柔》时,有些唱词他一时忘记了,还专门打电话咨询山东省吕剧团,一个演员在电话里给他唱了起来,一下子就把他带回了当年的乡村岁月。

戏曲滋养了刘玉堂的少年时光。在后来的岁月里,他又回过头来将戏曲中的元素融入到小说创作中。而真正梳理民间戏曲的来龙去脉,还要从后来的一次偶然事件说起。

最能代表或反映地方文化的是地方戏

一次,刘玉堂去张海迪家串门,她父亲搬家要卖废品,一大箱子1954年的《山东地方戏曲传统剧目汇编》让他眼前一亮。海迪父亲说是想卖废品,刘玉堂说别卖,俺来研究研究。于是,写小说的他从此也研究起了戏剧。

“翻阅那些原版的剧本,我十分震惊,这简直就是一个宝库啊!半个世纪之前,戏曲工作者费了那么大的劲将其挖掘整理出来,就这么藏之于深山、烂之于仓库?而你要用的时候,却又找它不着?”刘玉堂决定为这些剧本做点儿事情。

2003年前后,刘玉堂在报纸上开了《戏里戏外》专栏。去年下半年,他又在另一家报纸开了《玉堂说戏》专栏,都是着眼地方戏的介绍。

通过专栏写作,他更深切地体会到了地域文化的内涵。“山东文化是什么?过去我们的理解,基本上是传统文化加革命文化,比如沂蒙山文化即是如此。”去年,刘玉堂在台儿庄参加一个海峡两岸文化交流座谈会,发言中他提到,“革命文化的核心是‘斗,传统文化的核心是‘和,现在一般不提革命文化,有时提红色文化,而提的最多的是地域文化。”

“我曾经琢磨,什么是传统?它的表现就是重复,比如过年吃饺子,今年吃饺子,明年吃饺子,每年都吃饺子,也就成了传统。”刘玉堂说,“一个人重复地做一件事,通常叫做习惯;一群人重复地做一件事,叫习俗;一个地区或一个民族重复地做一件事,那就成了传统。”

“地方文化呢?其核心是差异,与其他地区或区域文化不同的部分,就叫地方文化。”刘玉堂告诉记者,最能代表或“反映地方文化的就是地方戏,比如莱芜梆子,从唱腔到说话的腔调,与当地老百姓的生活习俗紧密融合在一起”。

对地方戏的整理是一项很困难的工作,因为地方戏几乎所有代表性人物都不识字。“以前叫口传心授,必须拜师,因为没有剧本。有人唱了一辈子戏,唱的什么自己都不知道。”所以,1954年版的《山东地方戏曲传统剧目汇编》显得尤为珍贵,但还是存在一些局限,比如文字的粗陋。

如今,地方戏正在消失。“山东的地方戏有26种,包括吕剧,一半以上已经消失掉了,还有一些暂时没消失,但早晚要消失。一些年轻人不用说让他买票去看,就是送给他票也不会去看。”

刘玉堂说一个剧种的消失,往往先从剧目开始。而好的剧目却有强大的生命力。我们往往说,一个剧目挽救一个剧组,这些剧贴近传统文化,贴近地方文化,贴近穷人。“比如《七仙女》,一个美女中的美女,偏偏爱上了孤儿、一贫如洗的董永,如果她爱的是秀才、公子王孙,不会有这么大的反响。还有少男少女的戏,比如《小放牛》等,则是以情感的萌动,不牵扯功利让人记忆深刻。”endprint

用乡村温暖抵抗城市冷漠

一次,刘玉堂在微山湖采风,与文友坐船在湖上游览,主办方搞了一次小型的文艺演出,三四个既能拉又能唱的青年演员,清唱了柳琴戏的几个唱段。这几个人原是滕州柳琴剧团的演员,柳琴剧团解散后文化馆觉得挺可惜,留下几个骨干,“县里有什么文娱活动就唱上一唱,演上一演”。

“在这地方游览,就得听当地的戏曲才比较协调。若是听京戏,哪里都可以,还是唱这种只有咱有,别的地方没有的东西更有味道,也更能情景交融。”听了他的话,当地朋友哀叹一声,是呀,这就是地方戏的处境和归宿!

《戏里戏外》出版后,一个记者与刘玉堂探讨地方戏如何振兴,他回复道:“你不要再提振兴,谁也振兴不了。这只是为了逐渐消失的纪念,将来充其量成为记忆的线索。”

“尘归尘土归土,哪里来要回到哪里去,民间来的要回到民间。”刘玉堂说。于是,地方戏也成为“乡愁”的重要元素之一。

多年来,刘玉堂经常回到故乡沂蒙山区。这几年,在好几个旅游景点他都发现了同样的场景,即用石磨铺成的一条路,用碌碡垒起的一堵墙,或用碾盘铺就的一个小广场,心里又泛起一种亲切与沧桑感。“说是废物利用,但其实还是很无奈的。很短的时间,很多东西迅速消失了,地方戏也是如此。曾经有,而现在没有了的,构成了乡愁的主要内容。”

30多年来,刘玉堂通过小说的形式重构了一个属于自己的沂蒙山区,表达自己温柔的乡愁。1966年,刘玉堂高中毕业,1968年当兵,转业后在故乡沂源工作6年,后调到济南工作。“刚到济南时,还没立即融入省城人的生活中,孤独感促使我回忆、怀念沂蒙山区的温情记忆,便以小说的形式记录了下来。”

上世纪90年代到新世纪初,每年他大概三四个月在沂蒙山区各个县转悠,一部《乡村温柔》便是对故乡的集中总结。有评论家说他“是个温情主义者,其讽刺和批判也总是化为趣味与意味的方式”。而他眼中的沂蒙山人,“比外地人有一些独特的东西,格外操心,格外关心人。容易热情但不容易周到,热情是一种态度,周到是一种境界”。

在刘玉堂看来,这些年沂蒙山人的变化比较大。上世纪80年代,当地人到省城送礼,一筐苹果60斤,而现在来省城送礼只送6个。“从60斤到6个,说明了包装的进步,也说明了人际间关系的变化。”

“在创作的时候,故乡是精神的归宿,抚慰心灵。在外打拼,不管再坚强也有眼泪,总是要有一些温暖的东西抚慰自己。”刘玉堂告诉记者,“不管多么伟大的作家,都有自己的根据地,莫言离不开高密东北乡,马尔克斯有他的马孔多。”

一个故事经常被朋友们提及:当年刚来济南时遇上下冰雹,他感叹道,这个冰雹千万别下到沂蒙山。下到城市里没事,下到沂蒙山就是一场灾难。几年前,一个记者曾以《用乡村温暖抵御城市冷漠》恰当地概括了刘玉堂及他的创作。对故乡朴素的热爱,形成了他创作最初的原动力。而今,他又通过戏曲,回到了阔别已久的故乡。endprint