中国贫困地区农民收入结构变动对消费的影响

——基于东中西部20个省份面板数据的比较分析

2014-07-02刘芳

刘芳

(1. 陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院,陕西 西安 710062;2.宝鸡文理学院经济管理系,陕西 宝鸡 721013)

中国贫困地区农民收入结构变动对消费的影响

——基于东中西部20个省份面板数据的比较分析

刘芳1,2

(1. 陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院,陕西 西安 710062;2.宝鸡文理学院经济管理系,陕西 宝鸡 721013)

基于2002―2010年具有国家重点扶贫县的20个省份的面板数据,在统计分析贫困地区农民收入和消费水平状况的基础上检验了贫困地区农民收入结构变动对消费水平的影响。结果表明:就全国贫困地区而言,转移性收入和工资性收入对贫困地区农民消费的影响贡献最大,家庭经营性收入的作用下降,而财产性收入统计上不显著。就东、中、西部三个地区而言,工资性收入和家庭经营性收入对任何地区农民消费的影响都很显著,工资性收入对西部地区农民消费的影响尤为突出,而经营性收入对三个地区农民消费的影响相对较低;转移性收入和财产性收入的作用效果具有地区差异性,中部和西部地区转移性收入具有明显引致消费作用,而东部地区财产性收入的消费倾向明显。

农民收入;消费;收入结构;贫困地区

一、问题的提出

促进经济增长的关键是要解决市场需求的疲软,而扩大内需是促进经济增长的根本途径。转型期中国经济过多依靠于投资的带动和出口的推动,消费需求并未显现出持续动力。2007年至今中国最终消费率都在50%以下,与世界80%的平均消费率水平相比,相差甚大[1]。中国贫困地区农民消费水平更为低下,2010年城市人均消费水平与贫困地区农民消费水平之比为 6.22∶1①。收入制约着消费,改善贫困农户的消费状况,释放农民消费对经济发展的驱动之力,需要调整贫困农民收入和收入结构。

从凯恩斯强调绝对收入、杜里贝森强调相对收入、弗里德曼强调持久收入,到莫迪利安尼提出的生命周期理论,再到Hall将理性预期的方法应用到消费者行为理论,学者们不断地对收入与消费的关系进行讨论和验证。近年来,中国有部分学者从收入结构变动角度,探讨了不同收入来源对消费行为的影响。温涛、刘岑玲、李春琦、郑震等利用省际面板数据,分析了农民消费水平、消费结构和农民收入结构的关系,认为不同收入来源会对农民消费产生显著影响,但影响程度存在较大差异。温涛认为,家庭经营性收入对各项消费支出都有重要影响,财产性收入边际消费倾向最大,转移性收入主要影响基本生活消费需要[2]。刘岑玲认为,家庭性收入和工资性收入是影响农民消费的双动力,财产性收入和转移性收入作用有限[3]。郑震认为,农村家庭非基本收入对消费影响较大,基本收入次之[4]。蔡跃洲表明经营性收入、工资性收入及国家财政费用支出是影响农民消费的主要因素[5]。祁毓认为,农民的家庭经营性收入消费效应最大,财产性收入对消费增长的影响不显著[6]。

总的说来,已有研究从整体上较好地反映了农民不同收入来源对消费行为的影响,但缺乏对研究对象的细分,尤其未关注贫困地区农民的收入结构变动对消费的影响,更没有针对不同地区贫困农民,提出改善消费状况的建议。基于此,笔者拟采用《中国农村贫困监测报告》中592个国家扶贫重点县的监测数据,对 2002―2010年具有国家重点扶贫县的 20个省份,在描述农民收入结构和消费状况的基础上,实证检验不同收入构成对全国和东、中和西部贫困地区农民消费的影响,并提出相应的建议。

二、贫困地区农民收入和消费水平分析

1.贫困地区农民收入水平及结构变动趋势

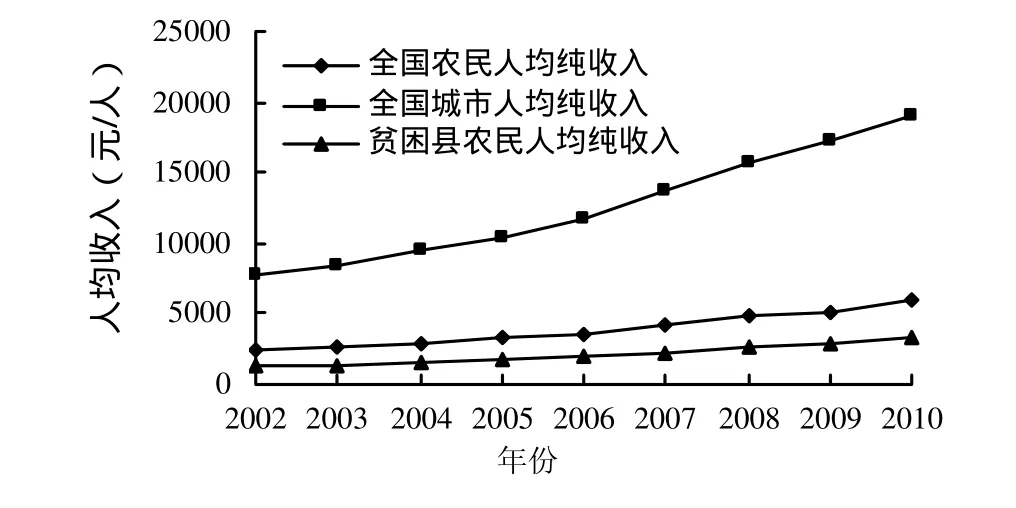

改革开放以来,不仅城乡收入差距呈现持续拉大之势,农村内部贫富差距也日趋严重。2011年中国农村居民的基尼系数为0.389 7,比1978年上涨了0.177 3。收入最低的20%人口只拥有全部纯收入的 5.8%,收入最高的 20%人口拥有全部纯收入的43.9%②。图1为贫困县农民人均收入与全国农民和城市人均收入水平的对比图,从图中可以看出:一方面,贫困县农民人均纯收入增速略高于全国农民平均水平。不考虑物价因素,2002年以来贫困地区农民人均纯收入年均递增12.2%,略高于全国农村11.5%的水平,这说明通过国家政策的扶植和引导,贫困县农民收入水平有所改观。另一方面,贫困县农民人均收入与全国农民和城市人均收入相比差距较大。2010年城市人均纯收入为19 109元,全国农民为5 919元,贫困地区农民仅有3 272.8元。全国农民与贫困地区农民人均纯收入之比为1.81∶1。由此表明,尽管贫困地区农民在国家政策大力支持下,收入水平有所提升,但由于缺乏收入增长长效机制,与其他地区收入水平相比,仍有较大的差距。

图1 2002-2010年贫困地区农民与全国农民、城市人均收入对比①

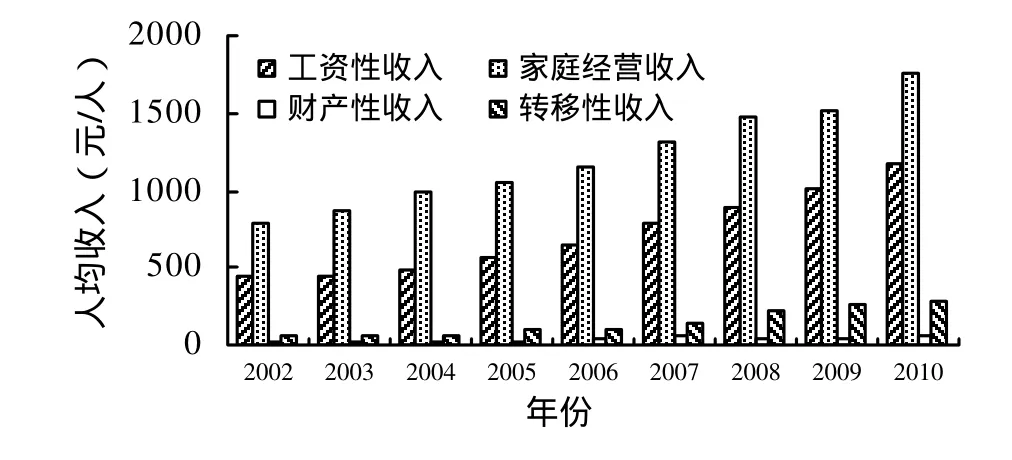

随着中国经济的发展,城镇化和现代化进程加快,农民收入结构呈现多元化趋势。按国家统计局划分收入结构的方法,国家扶贫重点县农民的人均收入可划分为家庭经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入四类。依据2002―2010年《中国农村贫困监测报告》的相关数据,农民收入结构变动趋势如下:首先,家庭经营性收入仍然是农民收入的主体,但其所占人均纯收入比重有所下降。2010年农民人均家庭经营性收入为1 756.2元,所占比重为53.7%。相较2002年61%的占比,下降了7.3个百分点。由此可见,尽管农民收入主要依靠农民家庭性经营收入,但随着工资性收入和转移性收入的快速增长,收入比例正发生变化。其次,农民转移性收入和财产性收入年均增长速度最快,工资性收入次之,经营性收入最慢。剔除物价因素,2010年农民转移性收入和财产性收入年均增长速度都在20%以上,工资性收入为13.1%,经营性收入仅为10.4%。转移性收入快速增长,表明国家对重点扶贫地区的支持力度加大。再次,家庭经营性收入和工资性收入的差距逐步缩小,农民外出务工收入已成为农民收入增长的主要途径。由于农村劳动力转移和城镇化发展,与2002年相比,2010年农民工待遇显著提高,工资性收入占比提升3个百分点,经营性收入和工资性收入之比,由 2002年的1.82,缩小为2010年的1.50。

图2 2002-2010年贫困地区农民人均收入结构变动①

2.贫困地区农民消费水平

2001年5月,国务院召开全国扶贫开发工作会议并颁布了《中国农村扶贫开发纲要》,2004年至2013年国家连续十年发布以“三农”为主题的一号文件,伴随国家对“三农问题”和农村贫困人口前所未有的重视,一系列惠农支农政策随之展开。贫困地区农民收入水平稳步提升,消费水平也不断提高,生活水平显著改善。但是对比贫困县农民人均消费与全国农民和城市人均消费水平不难发现:其一,贫困县农民年人均消费水平远低于全国农民和城市水平。2002年城市人均消费为7 486元,全国农民为1 834元,贫困地区农民为1 131元,全国农民与贫困地区农民人均消费之比为 1.62∶1。2010年城市人均消费为16 546元,全国农民人均消费为4 832元,贫困地区农民仅有2 662元,全国农民与贫困地区农民人均消费之比为 1.82∶1。虽然贫困地区农民与全国农民人均收入差距在缩小,但是人均消费差距却在扩大。其二,2002年以来,贫困县农民人均年消费增长率低于全国农民平均水平。剔除物价因素,贫困县农民人均年消费增长率为11.3%,而全国农民平均水平为11.5%。贫困地区农民虽然收入提升,但是由于家庭负担重、农业经营手段落后、农业生产风险性和脆弱性,导致贫困地区农民储蓄倾向高而消费倾向低。

图3 2002-2010年贫困地区农民与全国农民、城市人均消费对比①

三、研究方法和数据来源

1.研究方法

凯恩斯消费理论认为,随着收入的增加,消费也会增加,但是消费增加不如收入多[7]。消费和收入之间的关系可用线性函数来表示:

其中α为自发消费的部分,β为边际消费倾向0<β<1,Ct为当期消费,是自发消费和引致消费之和,yt为当期收入水平。

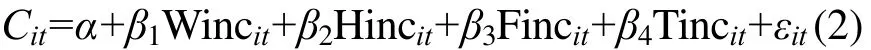

本文将人均收入划分为家庭经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入四类,采用面板数据分析不同收入来源对贫困地区农民消费的影响,其模型如下:

其中i(=1,2…20)代表第i个省,t(=1,2…9)代表 2002-2010不同的年份。Cit为第 i个省第 t年的贫困地区农民人均消费水平,Wincit为第 i个省第 t年的贫困地区农民人均工资性收入,Hincit为第i个省第t年的贫困地区农民人均家庭经营性收入,Fincit为第i个省第t年的贫困地区农民人均财产性收入,Tincit为第i个省第t年的贫困地区农民人均转移性收入,β1、β2、β3、β4分别为Wincit、Hincit、Fincit和Tincit的参数,εit为误差项。

使用面板数据模型时,先要进行模型设定检验以决定使用哪种形式的面板数据模型。具体的检验方法是首先利用 Breusch-Pagan的拉格朗日乘数(LM)检验,判断是选取混合回归模型还是面板数据模型;若确定使用面板数据模型,再利用Hausman设定检验来判断是选取固定影响模型还是选取随机影响模型。

2.数据来源

本文依据《中国农村贫困监测报告》中592个国家扶贫重点县的监测数据,收集了 2002―2010年具有国家重点扶贫县的20个省份的面板数据(全国省级行政区中有 20个省份具有国家扶贫重点县),其中东部地区包括河北和海南;中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西;西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。

具体数据包括各省份 2002―2010年贫困县区农民人均消费、人均家庭经营性收入、人均工资性收入、人均财产性收入和人均转移性收入,这些项目的解释与《中国统计年鉴》的划分相一致。

四、实证结果分析

1.模型估计值

笔者利用计量经济软件Stata12对模型(2)进行估计,其结果如表1所示:

表1 全国及东、中和西部地区模型估计结果

对全国数据分别进行 Breusch-Pagan LM 检验和Hausman检验得知,全国数据更适合面板数据模型随机效应分析。结果表明,人均工资性收入、人均家庭经营性收入、人均转移性收入均在1%的显著性水平下统计显著,人均财产性收入在 10%的显著性水平下统计显著,反映出全国农村人均消费支出主要与人均工资性收入、人均家庭经营性收入、人均转移性收入呈现正相关。

对东部地区进行Breusch-Pagan的LM 检验可得,东部地区不适合面板数据分析,应把总体样本进行混合,采用混合回归模型进行分析。结果表明,东部贫困地区人均工资性收入、人均家庭经营性收入、人均财产性收入在1%的显著性水平下统计显著,人均转移性收入在 10%的显著性水平下统计显著,反映出东部贫困农村人均消费主要与人均工资性收入、人均家庭经营性收入和人均财产性收入相关。

对中部地区进行 Breusch-Pagan LM 检验和Hausman检验得知,中部贫困地区适合面板数据模型随机效应分析。结果表明,人均工资性收入、人均家庭经营性收入、人均转移性收入均在1%的显著性水平下统计显著,而人均财产性收入即使在 10%的显著性水平下也不显著,反映出中部贫困农村人均消费主要与人均工资性收入、人均家庭经营性收入和人均转移性收入相关。

对西部地区进行 Breusch-Pagan LM 检验和Hausman检验得知,西部贫困地区适合随机效应分析。结果表明,人均工资性收入、人均家庭经营性收入、人均转移性收入均在1%的显著性水平下统计显著,而在 10%的显著性水平下人均财产性收入仍不显著,反映出西部贫困农村人均消费主要与人均工资性收入、人均家庭经营性收入和人均转移性收入相关。

2.模型结果分析

(1)对于全国整体而言,转移性收入和工资性收入对贫困地区农民消费的影响最大。人均转移性收入和工资性收入的估计系数分别为1.09和1.04,提高1单位的转移性收入和工资性收入可带来超过1单位的消费。近年来转移性收入和工资性收入,不仅在贫困地区农民总收入中的比重有所增加,并以较快的速度增长,其边际消费倾向也明显大于家庭经营性收入和财产性收入。说明伴随城镇化和工业化进程加快,农民工资不断攀升和趋于稳定,工资性收入已成为提升农民收入、改善农民消费条件的主要动力。此外,近年来国家不断加大对三农的扶持力度,农业税取消、农户低保、粮食直补、退耕还林还草等惠农举措落实,以及农村义务教育和合作医疗等政策的有序开展,减轻了农民负担,刺激了农民的消费意愿。虽然财产性收入的估计系数为0.835,但其所占总收入比例仅为1.71%,对农民消费的最终影响有很。农民财产性收入过低的原因一方面是来源过于单一,另一方面是农村产权制度改革迟滞,农村土地、房屋、林权等资源并未盘活[8]。尽管家庭经营性收入是农民收入的主要来源,其比例维持在50%以上,但其回归系数仅为0.48,对贫困农民消费的提升作用不及转移性收入和工资性收入。

(2)对于不同区域而言,贫困农民的收入构成、消费习性和支出偏向有所区别。首先,工资性收入对东、中、西部贫困地区农民消费的影响都很显著。西部地区工资性收入边际消费倾向为 1.015,高于东部地区(0.71)和中部地区(0.87)。不难看出,外出务工收入已成为拉动贫困农民消费的主要动力。西部贫困地区剩余劳动力较多,是劳动力外流的主要地区,大量的劳动力转移带来了工资性收入数额的增长,工资性收入的作用提升。其次,家庭经营性收入仍是农民收入的主体,其对促进农民消费有重要作用。在 1%的水平下,家庭经营性收入对东、中、西部贫困地区农民消费的影响都非常显著,边际消费倾向依次为0.71、0.60和0.44。东、中、西部地区家庭经营方式有较大区别,在东部地区家庭经营方式更具多样性的情况下收入效果更好,对消费的促进作用也更强。农业收入仍然是贫困地区家庭经营性收入的主要构成,但由于贫困农户生产未实现现代化和产业化,农业发展受阻,农业生产效率低,增收难度加大,家庭经营性收入的边际消费倾向不足。再次,转移性收入对东、中和西部贫困地区农民消费的影响存在差异。在 1%的显著性水平下,转移性收入对中部和西部地区农民消费的影响显著;而在10%的显著性水平下,转移性收入才会对东部地区农民消费的影响显著。中、西部地区转移性收入边际消费倾向为1.002和1.231。西部贫困农民每提高1单位转移性收入,将会促进1.231单位的消费,作用明显。这是由于东、中和西部贫困地区农民收入水平存在差异,东部地区明显高于西部地区,而转移性收入包括各种粮食直补、退耕还林还草补贴、良种补贴和农户低保等,属于非基本性收入来源,它对更为贫困的西部地区作用较大。最后,财产性收入仅对东部贫困地区农民消费的影响显著,而对中、西部地区农民消费的影响并不显著。即使在10%的显著性水平下,财产性收入在中、西部地区也未通过检验;而在 1%的显著性水平下,财产性收入在东部地区就较显著。东部地区财产性收入边际消费倾向为2.99,提高1单位转移性收入,将会促进东部贫困农民 2.99单位的消费。这说明,一方面财产性收入在各地区存在较大差异,中、西部地区贫困农民财产性收入来源较少,许多宅基地、林地、金融资源,并未发挥收入功能,而僵化的土地流转制度和不完善的农村信贷体系,又阻碍了农民财产性收入的获取;另一方面,财产性收入具有极大的消费提升空间和潜力,伴随农村产权制度改革和城乡统一的建设用地市场的形成,其必将释放对消费的推动潜力。

五、结论与政策建议

上述研究依据《中国农村贫困监测报告》中592个国家扶贫重点县的监测数据,以 2002―2010年具有国家重点扶贫县的 20个省份为研究对象,统计分析了贫困地区农民收入和消费水平状况,计量检验了贫困地区农民收入结构变动对消费水平的影响。统计结果表明:贫困地区农民收入结构有所变动,转移性收入和财产性收入增速较快,经营性收入虽为主体,但与工资性收入差距缩小;贫困地区农民收入和消费水平远低于城市和全国农民平均水平,其差距有拉大趋势。计量结果分析表明:就全国贫困地区而言,转移性收入和工资性收入对贫困地区农民消费的影响贡献最大,家庭经营性收入的作用下降,而财产性收入统计上不显著。就东、中、西部三个地区而言,工资性收入和家庭经营性收入对任何地区农民消费的影响都很显著,工资性收入对西部地区农民消费的影响尤为突出,而经营性收入对三个地区农民消费的影响相对较低;转移性收入和财产性收入的作用效果具有地区差异性,中部和西部地区转移性收入具有明显引致消费作用,而东部地区财产性收入的消费倾向明显。

根据以上结论,笔者认为,要提高贫困农民的消费水平,不仅要提升其收入水平,更要优化其收入结构,注重不同收入来源对不同地区贫困农民消费影响的差异。具体建议如下:

第一,拓宽贫困地区农民收入来源,优化农民收入结构。近年来贫困地区农民转移性收入和工资性收入虽有较快增长,但其所占人均收入比重仍仅为10%左右,其中,贫困地区农民财产性收入来源尤为狭窄,这已经成为拉大城乡收入差距和农村内部收入差距的重要原因。因此,政府要在保障贫困地区农民家庭经营性收入和工资性收入快速增长的同时,注重农民转移性收入和工资性收入的增长,保证农民基本收入的稳定。

第二,重视工资性收入对中西部贫困地区消费的拉动作用。中西部地区农业生产效率较低,劳动力丰裕,工资性收入对中西部地区贡献较大。因此,一方面政府应引导中西部地区剩余劳动力有序转移,加快城镇化的同时促进农民收入提升,另一方面应重视对中西部地区农民的教育和职业培训,提高劳动力的素质和市场竞争力,加快市民化进程。

第三,保障家庭经营性收入的稳健作用,确保贫困地区农民的消费基础。家庭经营性收入是贫困地区农民收入的主要构成,是农民正常消费的重要保障。近年来贫困地区农民家庭经营性收入增长变缓,其边际消费倾向也有所下降。政府不仅要通过农业产业化、规模经营和现代化等方式促进农民家庭农业收入,也要适时发展与农产品相关的加工制造业和服务业;同时,要促进农业科技成果转化,提升家庭生产效率。

第四,加强转移支付支持力度,以惠农政策提升贫困地区农民的消费潜力。中西部地区转移性收入具有明显引致消费作用,其估计系数可达到1.002 和1.231。因此,政府应加大农业补贴、农户低保、养老保险及医疗保险的力度,激发转移性收入对贫困地区农民消费的乘数作用。

第五,推进农村产权制度改革,增加贫困地区农民财产性收入。2010年贫困地区农民财产性收入占比不足2%,成为拉大城乡收入差距的重要诱因。农村地区具有大量资源,如土地、林地、水资源、矿产资源,但当前这些资产并未能很好地发挥收入作用。因此,政府应在完善农民土地经营承包权、宅基地使用权和集体经济收益权确权的基础上,使财产权资本化,发挥财产性收入对农民消费的拉动作用。

注 释:

① 数据依据2011年《中国农村贫困监测报告》和2011《中国统计年鉴》整理而得。

② 数据来源于2012年《中国农村经济绿皮书》。

[1] 张志刚.中国消费率偏低,年人均消费额不及美国1/7[N].京华时报,2012-4-03(10).

[2] 温涛,田纪华,王小华.农民收入结构对消费结构的总体影响与区域差异研究[J].中国软科学,2013(3):42-52.

[3] 刘苓玲,李培.农村居民收入结构与消费关系的再检验[J].湖南农业大学学报:社会科学版,2011(2):21-27.[4] 郑震.农村家庭收入结构对其消费行为的影响[J].财务与金融,2011(3):73-77.

[5] 蔡跃洲.经济刺激计划与农民消费启动——基于我国农村居民收入分解的实证分析[J].财经研究,2009(7):4-12.

[6] 祁毓.不同来源收入对城乡居民消费的影响——以我国省级面板数据为例[J].农业技术经济,2010(9):45-56.

[7] 约翰·梅纳德·凯恩斯.就业、利息和货币通论[M].北京:商务印书馆,2005:148-191.

[8] 蔡薇,何云涛.农民收入结构对农村消费市场影响的实证研究——基于华东五省一市面板数据[J].江西农业大学学报:社会科学版,2013 (1):53-57.

责任编辑:李东辉

Influence of the change of farmer’s income structure on consumption in povertystricken area in China: An analysis based on panel data of 20 provinces in east, middle and west areas

LIU Fang1,2

(1.Institution of Historical Environment and Economic, Social Development in Northwestern China, Shaanxi Normal University, Xi’an 710062, China; 2. Economic Management Department, Baoji University of Arts and Sciences, Baoji 721013, China)

Based on the 2002-2010 panel data of 20 provinces which have national key anti-poverty counties, this paper dose an empirical analysis on the impact of different income sources on farmers’ consumption in nationwide and east、middle and west poverty areas. The result shows that: To nationwide poverty-stricken area, transfer income and wages income have the biggest contribution to consumption; the function of family income is decreasing. From the area perspective, wages income has the outstanding influence on west area; the effect of family income is relatively lower. There are regional disparity effect between transfer income and property income; the transfer income in middle and west areas has obviously impact on induced consumption, while the consumption in east areas tends obviously to the property income.

farmer’s income; consumption; income structure; poverty-stricken area

F249.27

A

1009-2013(2014)02-0014-06

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2014.02.003

2014-03-23

宝鸡文理学院重点项目(ZK11041)

刘芳(1984—),女,陕西宝鸡人,博士研究生,讲师,研究方向为农村经济、城乡经济一体化。