黄维垂暮之年吐心曲

2014-06-30金振林

金振林

黄维垂暮之年吐心曲

金振林

黄维(1904年2月28日-1989年3月20日),号悟我,蒋介石为其改号:培我。江西贵溪盛源乡人,黄埔军校第一期毕业,淮海战役时任十二兵团司令,1948年12月15日,44岁时在双堆集突围时被俘,当了27年囚徒。1975年3月,作为最后一批战犯特赦时,已满71岁。

1987年七八月间,黄维随全国政协休假团下榻于南岳磨镜台宾馆五号楼,笔者与他相处半月之久,他破例敞开心扉,与我畅谈许多鲜为人知的心里话。一年半后,赴台湾前夕,不幸因心脏病突发,驾鹤西去。他的谈话,可视为暮年心迹的真实表露,对于广大读者和研究军史党史的朋友,颇考价值,故记述于此,以飨读者。

——小引

南岳怪客

五岳独秀的南岳衡山,雄峙在湘中大地,而海拔600多米的磨镜台,群山环抱,绿荫如盖,夏日,有火炉之称的长沙气温达40度以上,磨镜台温暖如春,在20度左右,是避暑消夏的胜地。蒋介石、宋美龄曾五到磨镜台,解放后,胡耀邦、江泽民、胡锦涛等中央领导也曾涉足于此。

1987年7月末,全国政协休假团一行30余人,下榻于新建的五号楼。

众多委员中,有一位声明远赫的名角,他就是毛泽东在《敦促杜聿明等投降书》中多次提到的国民党十二兵团司令黄维。

每当旭日东升或夕阳西沉,在晨钟暮鼓声中,人们总能看到一位精神矍铄、鹤发童颜的老者,身着浅灰色派力司上衣,脚踏圆口布鞋,手拄拐杖,在山阴道中漫步,走累了,就双手扶着拐杖,昂然屹立,神态矜持。

陪他漫步的是一位六旬家庭妇女式的妇人,讲一口苏北话,应是我这个南通人的老乡了,后来才知,她是黄维的第三任夫人史大姐。

那年夏天,我在四号楼主持一年一度的《小溪流》儿童文学笔会,去餐厅或会议室,必经黄维下榻的五号楼,时常与他擦肩而过,但没讲过一句话。

磨镜台来了黄维这个“大哥大”人物,省会长沙和衡阳当地媒体,趋之若骛,他们带着“长枪短炮”,兴冲冲而来,又灰溜溜而下。其中不乏我的朋友,一打听,他们都摇头:“老头子挺顽固,无可奉告!”原来,他们提问的是黄维有切肤之痛的淮海战役被俘之事,这不是向黄维伤口上抹盐么?

好奇心驱使我一定要让黄维开口,探索这位南岳怪客心灵深处的奥秘,我相信“精诚所至,金石为开”的古训!

年轻时的黄维

宋美龄与磨镜台

亲不亲故乡人。我寻找机会,跟苏北老乡史大姐套近乎,我们攀谈时,黄维手扶拐杖,作鹤立状,不插话不打岔,一副事不关己高高挂起的样子。

跟史大姐熟识之后,我便常常伴老俩口饭后千步走,作义务导游。一天傍晚,我们走到五号楼下边一块巨石旁边,黄维用拐杖指着巨石上磨盘大的石刻,涂了红漆的“祖源”二字,打听它的由来。

我说,南宋七祖怀让和尚常在这儿用砖头磨石头,从而感悟了对面小山上(如今是宾馆接待室)不同宗派的和尚马道一,归顺南宋怀让。

“1943年2月18日,蒋夫人宋美龄在美国国会演讲时,就是以磨镜台的传说结束的。”

黄维很感兴趣,宋美龄是他十分尊重的校长夫人,“蒋夫人也来过南岳?”

“来过多次,第一次是1932年11月2日,蒋介石伉俪在陈诚、何键陪同下,在一号楼住了四天,抗战期间来过好几次。”

“我知道,蒋夫人的演说轰动海内外,但不知她还谈到磨镜台”,黄维饶有兴趣地听我介绍。

那是1943年12月,为了争取美国等西方国家对中国抗战的支持和援助,受蒋介石之托,出访北美,宣传中国抗日的宋美龄,出席了美国国会为她举办的专题演讲,她用流利的英语,充满激情地发表了“战争与和平”的即席演说。

“中国到处都在流血,这一点没有去过中国的人是绝对不会想到的……侵略者是多么残暴!”

最后,宋美龄以磨镜台的传说故事结束了演讲。

“这个故事发生在我国衡山地区,叫磨镜台的传说。一千余年前,衡山地区有一座古庙(即福严寺),庙中一位主持(即七祖怀让和尚),天天在石头上磨一块砖,日复一日,年复一年。一天,一个小和尚(指马道一,他与怀让不同宗派)问他:‘主持师父,以砖磨石,究何为乎?,住持答道:‘余欲磨砖成镜。’小和尚说:‘住持师父,磨砖成镜,不可能也。’住持说:‘这与你整日念阿弥陀佛以求福祉是同样不可能的。’这个故事讲完了,我是说,我今日对贵参议院诸位参议员,以及旁听席上的诸位女士与先生,愿更进一言:吾人之诸领袖,倘无吾人全体积极协助,不能实现此种共同理想。此磨镜台故事之教训,及诸君与余深切领会者也!

“我们不但要有理想,而且应以实际行动实现此种理想!”

参议员们都为宋美龄的真诚所感动,全体起立,掌声雷动,磨镜台的古老传说,也随着宋美龄的演讲而蜚声海内外。

黄维微微点头,似有所悟。我觉得,彼此间的距离似乎缩小很多。

彭德怀遭遇黄维

人,总是爱听好话的,尤其是老人,黄维也不例外。

黄维从黄埔一期毕业后,跟随他的校长蒋介石东征北伐,讨伐陈炯明,屡建功勋。他20岁当团长,24岁当旅长,39岁当军长,44岁当十二兵团司令,在他戎马倥偬一生中,自有辉煌的一页吧!

我首先读他1932年1月驰援赣州时,与彭德怀遭遇的往事。对于攻打赣州,彭德怀至死也没弄明白,让他头破血流的不是马昆,他真正的克星是黄维。

彭德怀在“文革”中,身陷囹圄,他写的交待材料,死后整理成《彭德怀自述》一书,他回忆说:赣州城“久攻不克,(敌)援军既到,又未迅速撤围,屯兵城下,相持日久,兵力疲劳,致遭敌袭。此事直到1965年看到政协出版的文史资料,登载当时守赣州的旅长马昆写的一篇守赣州经过,才知当时马旅是八千人,地方团队经过改编整训一万人,共一万八千人。我三军团兵力才一万四千人,敌以优势兵力,据坚防御,当然不易攻克。敌情没有弄清楚,就贸然攻坚,这也是一次严重的错误”。

从史料看,很少看到彭德怀承认犯了“严重错误”,可见此事在他戎马一生中,教训何其沉痛。

当我向黄维提起55年前的往事时,他首先对马昆回忆文字不屑地说:“马昆瞎吹,我已在文史资料上给以补正。”(笔者查,为《文史资料选辑》第91辑,黄维《对〈蒋军赣州守城战役亲历记〉的补正》)

“那么,请你谈谈真实情况好么?”我好奇地说。

一提起赣州之役,黄维顿时目光炯炯,精神抖擞地说:“红军围攻赣州时,18军兼程驰援赣州。我是18军11师32旅旅长,在沙地驱逐红军的游击队后,直抵赣州北门,架成浮桥,在黄昏后率部三个团入城,立即接替北门、西门、南门的城防守备。当夜,红军在东门爆破城墙,红军一部分突入城内,经马昆旅反击,把红军打出去了。经过四五天,工兵营坑道挖成后,师长罗卓英命令总攻,32旅于夜半后,由坑道潜出城外,65团将围城红军一个师,从师长侯忠英以下全部俘获。彭德怀只知马昆……嗯,都过去50多年了。”

“黄老当时多大年纪?”

“刚满28岁!”他颇为得意地说。

“彭德怀比你大6岁,陈诚也比你大6岁。”

“对的!”黄维附和道,提起陈诚,他肃然起敬。如果说,蒋介石对他有知遇之恩,陈诚则“恩重如山”。

一将成名万骨枯

陈诚(1898-1965)一直是黄维的顶头上司。1933年,黄维30岁时接任陈诚的11师师长,32岁获少将军衔,34岁时接任陈诚的18军军长,中将军衔;陈诚任国防部长,黄维为后勤部副总司令,人称他是“陈诚的影子”。

在淮海战役时,黄维任新制军官学校校长兼陆军训练处处长。而时任国防部长的何应钦,对黄维的评价是:“书生不宜典兵。”他想让自己的亲信出任十二兵团司令,从而削弱陈诚的势力,蒋介石左右为难,遂让林蔚去上海,征求在那儿养病的陈诚的意见,陈诚在他的两名爱将黄维和胡琏中,选择了黄维,而他的黄埔四期同学胡琏(1907-1977)成了他的副手。

具有戏剧性的是,在双堆集被围时,被毛泽东称作“狡如狐,猛如虎”的胡琏,把最新式的坦克让给黄维,自己坐上旧坦克,成功逃脱,而黄维坐的新坦克,走了40里,离友军仅剩四华里时,抛锚了,成了解放军的“瓮中之鳖”。

黄维接过特赦通知书

胡琏逃到台湾,重整十二兵团,当了司令。1949年10月25日,叶飞部下两个军三团猛攻金门岛,在古宁头村,让胡琏打得全军覆没。所以,黄维报了一箭之仇,不无感慨地说:“我这十二兵团,是让国民党(指国防部)送进去了,胡琏冲出去了,后来固守金门,打了一个金门海战,我十二兵团又保住了台湾。”

黄维的成名之战,是1937年“八一三”淞沪会战时的罗店之役。谈到上海罗店之战,黄维既兴奋又沉重。

黄维的成名,应了一句古话:一将成名万骨枯。

“我当时担任18军67师师长,在罗店死守一周,打到最后,手下三个团长,一个战死,两个重伤。师部除了一个电报员,连文书、炊事员都拿枪上去了,战后整编,活着的连一个团都凑不上,非常惨烈!”

1979年12月,全国政协组团赴上海,没有安排自由活动时间,可身为政协委员的黄维坚持要去“八一三”淞沪抗日旧址凭吊,他公开说:“‘八一三’淞沪之战,曾震动国内外,我在那里负伤流血,我的兄弟死了数千人。我不赞成抗战是共产党一家领导取得胜利的说法,特别是抗战之初。”

在南岳磨镜台,他与我熟识后,曾撂下一句意味深长的话:“共产党抗日,从三万人抗到一百万!”

为校长改名打一架

淞沪会战后的1938年,黄维被蒋介石任命为18军军长,矢志杀身以报。在从皖南转战江西途中,受到蒋介石的召见,蒋介石赠他一张戌装照,并在照片背面写上:

培我将军 惠存 蒋中正

黄维原名“悟我”,从此以后,改为“培我”。

可是,就为“悟我”、“培我”之名,在战犯管教所里,他曾跟学习小组长打过一架。

在抚顺和功德林战犯所里,黄维是冥顽不化的典型。每每在学习会上,他不是徐庶进曹营——一言不发,就是“大放厥词”。并时时维护他校长的声誉,曾说:“抗战胜利时,共产党也尊称蒋是人民领袖,失败了,就骂他是独裁者。”

黄维把于谦的《石灰吟》和文天祥的《正气歌》抄录在本子上,随身携带,立志“粉身碎骨俱不怕,只留清白在人间”,并像文天祥坐牢时那样:“彼气有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉?!况浩然者,乃天地之正气也!”

黄维当年的顶头上司杜聿明,读毛泽东的《论持久战》,写了一万多字的笔记,还要求寄给蒋介石看。黄维不屑一顾,拒绝写任何悔过书,昂起脖子说:“我无罪可悔!”

杜聿明于1959年第一批获特赦,而黄维宁吃眼前亏,拒不低头认罪,多关了16年。

在磨镜台,我和宾馆副经理彭爱菊专门请他谈淮海战役,他至今仍称“徐蚌会战”。他穿着短裤背心,面带微笑,显得很随和,录音、拍照他都很配合。

黄维坦然地说:“胜败乃兵家常事,徐蚌会战,败就败在杜聿明指挥失误。”听说有一次他对采访者吼道:“咱们各退20里,再打一次!”可见他是不认输的。

在战犯所,他对学习小组长邱行湖没有好感,认为这个过去陈诚的卫士长“一点气节都没有”。可邱行湘不服气,反唇相讥,在会上揭发道:“黄维本来字‘悟’我,一次蒋介石给黄维一张自己的照片,在背后题字落款时,错写成‘培我弟惠存’,黄维就此改称‘培我’,嘿,连自己祖上起的名字都可以随便改的人,有什么资格谈气节。”

黄维听到这段不但有侮校长也诋毁自己名声的“恶言”,顿时火冒三丈,当众失态,跟邱行湘扭打起来,这也成了战犯所的一段“名人轶事”。

我问他:“听说黄埔第一期毕业时,蒋介石给每个学生一柄自杀剑,上书:不成功则成仁。是这样的么?”黄维轻轻回道:“对,就是那句话。”

“我要控告唐人”

那晚,磨镜台明月松间照,清泉石上流,黄维的兴致挺好,敞开心扉,无所不谈,我除了揭他的伤疤,深谈淮海战役及在战犯所的种种,还提起唐人的《金陵春梦》一书。

我小心翼翼地说:“前些时我翻阅香港报人唐人(1919-1981)写的《金陵春梦》第八册,写到1949年11月,在安徽宿县双堆集,你和你的副司令胡琏、吴绍周突围的情况……”我故意省略他和吴绍周被俘的话题。

谁知,黄维像被电击一般,倏地一下从靠背椅上站起,怒不可遏地说:“胡说八道,我要控告他!”

淮海战役是黄维永远的痛,我无意中刺痛了他那根敏感的神经,一时弄得十分尴尬,稍停片刻,我安抚他说:“他主要目的还是写你们校长蒋介石,在香港报纸上连载了七年,吸引读者么,后来又写续篇《草山残梦》《蒋后主秘录》等书,唐人自己说,《金陵春梦》既不是小说,也不是历史,只是把蒋介石其人其事像说书先生那样描绘而已。”我说:“用话本的笔法写史传,未免添油加醋,杜撰臆造。”

“我要控告他,胡说八道!”黄维怒气未消,这位84岁老人,双手有些发颤。

“唐人还是第五届全国政协委员,你们可能一起开过会。”这一提,更像火上加油,他站在房中间,用手指点着:“政协委员就能瞎写?我要控告他!”

“黄老,不必啦,唐人已于1981年底,在北京病逝了,死者不究吧!”彭经理和我都劝他,至此,他才稍稍平息下来。

他仍是是那句老话:“胜败乃兵家常事,徐蚌会战,败在杜聿明指挥失误。”

38年弹指一挥间,即使到了1987年,黄维心中的块垒依然耿耿。这些已去九泉的老人,对于那些历史旧账,是是非非,是纠缠不休,还是握手言和?只有天知道。

黄维的难弟文强

全国政协休假团,与黄维同行的还有一位风云人物——军统特务头子文强。

相形之下,文强(1907-2001)却显得格外活跃,他中等个儿,稍微秃顶,神采奕奕,健步如飞,看样子只有70岁,见了人,认识不认识的,都主动微笑打招呼。他有一位戴眼镜的六七十岁的夫人,知识分子模样,却不跟旁人讲话,倒是跟文强争争吵吵。

想不到吧,这位慈祥的小老头,竟是臭名昭著的军统局局长戴笠的左右手,徐州“剿总”中将代参谋长,还曾经担任过令人毛骨悚然的中美合作所特种训练班副主任。

文强是个传奇式的人物,他出生在长沙望城县世代为官的豪门之家,是文天祥的23代后裔,也是毛泽东的表弟,毛泽东母亲文七妹是他的姑姑;1924年,他与聂荣臻、林彪一同考进黄埔军校第四期。他和林彪睡上下铺,曾用拳头教训过林彪。他由周恩来介绍加入共产党,又由邵力子介绍加入国民党,曾参加北伐战争、南昌起义,由连长当到师长,也曾任中共四川省委常委兼军委代理书记,他脱党后,路遇程潜,加入国民党军统,成为戴笠手下干将。

他的命运与黄维有许多相似之处,同是国民党中将,同年同月在淮海战役中被俘,一关就是27年,又一同于1975年3月17日作为最后一批战犯获特赦,黄维从44岁关到71岁,文强从42岁关到69岁,然后同时成为全国政协委员,黄维比他高一级,是常委。

性格决定命运!如今,84岁的黄维,仍然是一副拒人于千里之外的气概;而文强却成了一个慈目善眉的老好人。

他曾跟我谈起黄维最不想见,也是他最鄙视的两个人。国民党国防部中将作战厅长郭汝瑰,杜聿明等国军将领称他“郭小鬼”,就是这个“郭小鬼”,蒋介石对他言听计从,他亲自设计了淮海战役的作战计划,诱使蒋介石改变徐州“剿总”固守蚌埠的作战方案,把黄维引进了包围圈。每每作战计划蒋介石尚未见到,已捷足先登,飞到毛泽东的办公桌上。所以,黄维把失败的根子,第一归罪于杜聿明,第二归罪这个“郭小鬼”,第三恨的是他的部下,85军110师师长廖运周。

廖运周(1903-1996),跟郭汝瑰有很多相似之处,都是黄埔五期生,又都在1928年秘密加入共产党,在国民党内卧底20载。

郭汝瑰深得蒋介石信赖,廖运周在黄维被困双堆集时献计献策,让黄维改四个师齐头并进,为三个师梯次行动,他的110师自告奋勇打先锋,黄维连连称赞他:“好同学,好同志,你要什么我给什么,坦克,榴弹炮随你要。”还让兵团副参谋长韦镇福通知空军,调飞机配合廖运周作战。

结果,廖运周率两个团从双堆集出发,向解放军指定的大吴庄前进,两小时后,顺利通过中野六纵阵地,起义圆满成功,解放军下令将廖运周阵前起义保密三天,为渊驱鱼的黄维一直蒙在鼓里。

不是冤家不聚头,黄维特赦后,当了全国政协委员,跟“郭小鬼”、廖运周总有谋面的场合。黄维一见他们,便恨从心底起,梗着脖子,怒目而视;而对方却以胜利者的微笑,把头一偏,从他身旁走过。

不过,郭汝瑰这个中共潜伏在国防部的最大的“红色特务”命运却多恶,解放后曾被怀疑是国民党特务而遭逮捕,“反右”时差点打成“右派”,直到1980年4月,才重新入党;1985年明确享受副兵团级待遇。但他无怨无悔。

1981年,杜聿明病逝前,握住前去看他的“郭小鬼”的手说:“我最后再问你一次,你当时是不是共产党?”郭汝瑰说:“光亭啊(杜聿明号)我们是属于政见不同,‘守江必守淮’!”孙元良说:“消灭黄伯韬兵团的是国防部,不是陈毅!”国防部,指的就是作战厅中将厅长郭汝瑰,这个“郭小鬼”,直捣蒋介石的阎王殿。

黄维有一次在酒会上跟廖运周碰面,当时廖运周是民革中央监察委员,黄维一见他,便鼓起眼睛,咬紧牙根,嗤之以鼻,他的部下杨伯涛也大骂廖运周。

文强出面当和事佬。

黄维忿忿地说:“这个廖运周,把我的部队都送掉了,没他,我还不一定败呢!”

文强劝说道:“不要到这个时候还骂人家,都过去这么长时间了,恩恩怨怨不要总记在心里,付之一笑就对了么!”

黄维仍耿耿于怀,不屑地说:“你付之一笑,我笑不了。”

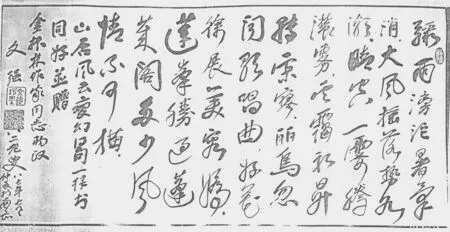

全国政协休假团于8月上旬离开南岳。临别前,黄维和文强给我留下了北京寓所的地址、电话。81岁的文强诗兴大发,主动送我一幅墨宝。

骤雨滂沱暑气消,

大风摇落势如潮。

时空一霎腾浓雾,

云霭初升转寂寥。

百鸟忽闻歌唱曲,

好花徐展美容嫣。

莲峰胜过蓬莱阁,

多少风情不可描。

山后风云变幻,得句一律,书同好并赠

金振林作家同志两正

文强八二老叟

八七年七月仲夏于南岳

忠烈丹心垂宇宙

文强手迹

全国政协休假团的最后一个节目——瞻仰忠烈祠。

黄维曾跟我多次重申,说国民党不抗日,是不符合事实的,南岳就有几十座国民党将士墓,他的前任,54军军长陈石经就葬在南岳。我向他打听这位陌生先烈的生平。他说“陈石经又叫陈烈,(1902-1940)广西柳城人,比我大两岁,黄埔一期同学,“八一三”淞沪会战时,任14师师长,日本广播称:中国军队战斗力强者,14师也!1939年9月,长沙第一次会战,任54军军长,击溃土肥源师团,连冈村宁,次都讲,54军是一支不可轻战的顽敌,后来在滇顷前线,因为拔牙,患了败血症,38岁英年早逝,我接任他的54军军长。他的墓就在南岳。”

7月27日,磨镜台晨光煦微,五号楼与我下榻的四号楼之间的水泥马路上,停着几辆崭新的旅游中巴车。

早饭后,磨镜台宾馆张万惠急匆匆来到我的房间:“金老师,南岳管理局请全国政协委员参观忠烈祠,车子都准备好了,可黄维老先生不想去,这怎么办?你跟他比较熟是不是请你劝劝黄老……”

“好,我去试试吧!”我从四号楼步下几十级台阶,到了黄维的房间。

“今天参观忠烈祠,黄老应该去看看!”我开门见山。

“为什么?有什么好看的?”显然,黄维对忠烈祠不甚了了,我不由得当上了义务讲解员。

南岳忠烈祠面积235亩,建筑费187万元,1940年9月兴工,1943年7月建成。

“七七”抗战6周年纪念日,张自忠等52位抗日阵亡将领入祀南岳忠烈祠,在落成典礼上,主祭者薛岳将军郑重宣布:“抗战以来,各忠烈将士,即日入祠,岁时奉祀。”

整个建筑,模仿南京紫金山麓的中山陵,气势宏伟,“忠烈祠”三个大字,是蒋中正的亲笔题词。

黄维关切地问:“文化大革命中没遭破坏?”“听说是附近一户山民搬回去,做猪栏用,‘文革’后被南岳管理局基建科收藏,1982年重新悬挂在礼堂大门上,这是众多题刻中的唯一一件原物,真不啻鲁殿灵光,硕果仅存啊!就凭这块木匾,黄老也应去看看啊,听说54军军长,你的同学陈石经的墓地也在附近。”

“好,我去看看他!”黄维站起身,开始换衣穿鞋,“我只是腿脚不大方便。”

本文作者(右)与黄维夫妇合影(1987年7月)

几辆崭新的中巴旅游车,从磨镜台向北经半山亭玄都观,黄维对玄都观那副石刻楹联反复念叨:

遵道而行,但到半途须努力

会心不远,欲登绝顶莫辞劳

我向他介绍:“从山脚到这里,十五华里,从半山亭经邺侯书院,铁佛寺,南天门、上封寺,到海拔1270米的祝融峰,也是十五华里,古人有诗:‘三十里长松迎客来’,‘登山九千丈,中道多佛屋,一峰高一峰,峰峰秀林木’,半山亭真是名符其实。”

汽车左拐右转,突然一座气势恢宏、依山矗立的巨型建筑群,出现在眼前,那别具一格的炮塔——一个花岗石雕成的大炸弹直指苍天,周围是4个稍小的炸弹,它象征五族共和、抗战必胜的信心。

黄维第一个下车,他脚蹬旅游鞋,头戴轻便巴拿马草帽,手柱拐杖,见到“游人到此脱帽致敬”的石刻后,连忙取下草帽,深深一鞠躬,那276级台阶,他无法攀援,便又坐进车里,绕道登上最高处的享堂——大礼堂。

在大坪里,黄维久久地仰望着蒋中正题写的“忠烈祠”木匾,走进大殿,浏览各种碑刻与神牌,默默致哀,这里,有许多曾与他浴血奋战的兄弟的灵牌,幸存者自是感慨唏嘘。

一张大桌上已摆上文房四宝,瞻仰者谁也不想第一个开笔,就劝黄维说:“黄老,题几句话,勉慰忠烈在天之灵吧!”

黄维沉思片刻,把宣纸折成11格,郑重严肃地握笔蘸墨,竖写:

忠烈祠烈士千古

忠烈报国碧血丹心垂宇宙

救亡图存成仁取义照明月

幸存者黄维鞠躬

一九八七年时年八十有四

黄维开了头,喜爱书法的文强当然不甘落后,委员们纷纷留下墨宝。

黄维向管理局的同志打听他的前任54军军长陈石经埋在何处,他一定要去祭奠。

我知道陈烈墓在络丝江边的华严湖畔。因为,1939年初,国共合作的象征——南岳游击干部训练班就办在附近,而陈烈任游干班的政治部主任,他酷爱南岳,这个广西人临终遗嘱,死后不回老家柳城县,而是把他葬在南岳洛丝潭。当时,按这位抗日虎将的遗愿,举行了隆重的葬礼。陈石经墓占地2400平方米。

张万惠经理悄悄把我拉出门外,为难地说:“金老师,你看怎么办?陈烈墓在文化大革命中被红卫兵全毁了,至今未重建,黄老知道了一定很痛心的。”我一时哑然,张经理对黄维说:“黄老,你腿脚不便,陈烈墓在山里,你今天就不去了吧!”黄维无奈,只是摇头。其实,洛丝潭离忠烈祠只有四华里,这成了黄维的终身遗憾!到南岳,是他的第一次,也是最后一次!而今,名山长存,斯人已去!

实习编辑/赵柔柔