双核稀土配合物GdxSm1-x(TTA)3phen的制备及发光性能

2014-06-27李运涛

李运涛, 马 骏, 海 啸, 陈 蕊

(陕西科技大学 化学与化工学院, 陕西 西安 710021)

0 引言

稀土元素因其电子结构的特殊性具有光、电、磁等特性,被誉为新材料的宝库.以它作为一种有效的发光中心,在无机和有机发光材料中已有广泛应用[1].因三价稀土离子在紫外光区的吸光系数小,发光率低,因此常引入与稀土具有能量相匹配的配体如α-噻吩甲酰三氟丙酮(TTA)形成配合物,通过能量转移来提高配合物的发光性能.张细和[2]等曾报道了配合物SmxY1-x(Sal)3phen掺杂型配合物的光致发光性能,结果发现加入掺杂金属离子对于单纯的钐配合物的光致发光性能有明显的提升.

在众多稀土元素中,应用最多的是铕,因其能发出较强的特征红光.钐虽然发光强度不如铕,但其发出的红光是与植物光合作用所需的光谱最为吻合[3].为了增强钐配合物的光致发光性能,通常可加入适宜的第二配体[4-7],或引入第二种金属离子,稀土离子的共掺杂荧光增强效应能够提高配合物的中心离子发光强度[8-11].到目前为止,对于稀土钐的掺杂型有机配合物报道还相对较少.

本文合成了掺杂型配合物GdxSm1-x(TTA)3phen,并对其结构及发光性能进行了研究,同时对配合物的掺杂体系的能量转移进行了讨论.

1 实验部分

1.1 试剂和仪器

(1)试剂:Sm2O3(分析纯)、Gd2O3(分析纯)、α-噻吩甲酰三氟丙酮(TTA,分析纯)、 1,10-邻菲罗啉(phen,分析纯),其他试剂均为分析纯.

(2)仪器:Perkin elmer2000型傅里叶变换红外光谱仪(美国Perkin Elmer公司), Fluormax-4P Spectrofluorometer型荧光光谱(德国HORTBA Scientific公司),Brucher UV-2006A型紫外分光光度计(德国Brucker公司),Smart D8 Advance X-射线衍射仪(德国Brucher公司),PLT-400型综合热分析仪(德国耐驰公司).

1.2 GdxSm1-x(TTA)3phen系列配合物的合成

分别称取一定量的Sm2O3和Gd2O3,混合均匀,溶于浓盐酸中,搅拌蒸发近干,再溶于无水乙醇中,使Gd3+在混合后溶液中的摩尔分数x分别为0.0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9.按化学计量比向混合液中逐渐滴入phen和TTA的无水乙醇溶液,搅拌,用1∶1的氨水调节pH为6.5左右时,有乳白色沉淀生成.将混合液加热搅拌,反应3 h,陈化,抽滤,用去离子水和无水乙醇反复洗涤到无氯离子为止,然后置于80 ℃真空干燥箱中干燥得白色粉末[12].

1.3 样品表征

红外光谱(IR)测定:以KBr压片,在波数400~4 000 cm-1内测定配合物Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen和Sm(TTA)3phen的红外可见光谱;X射线衍射(XRD)测定:在2θ为5 °~60 °测定;热重(TG)测定:在氮气保护下,记录配合物在0 ℃~400 ℃的TG曲线;紫外/可见光(UV/vis)测定:以二甲基亚砜(DMSO)为参比溶液和配合物的溶剂,样品浓度为1×10-5mol·L-1,测定在200~400 nm波长范围下的紫外可见光谱,荧光发射光谱(FS)∶以二甲基亚砜(DMSO)为配合物的溶剂,样品浓度为1×10-5mol·L-1,激发光波长为381 nm,狭缝宽度为2 nm,测定样品在500~700 nm波长范围的荧光发射光谱.

2 结果与讨论

2.1 红外光谱分析

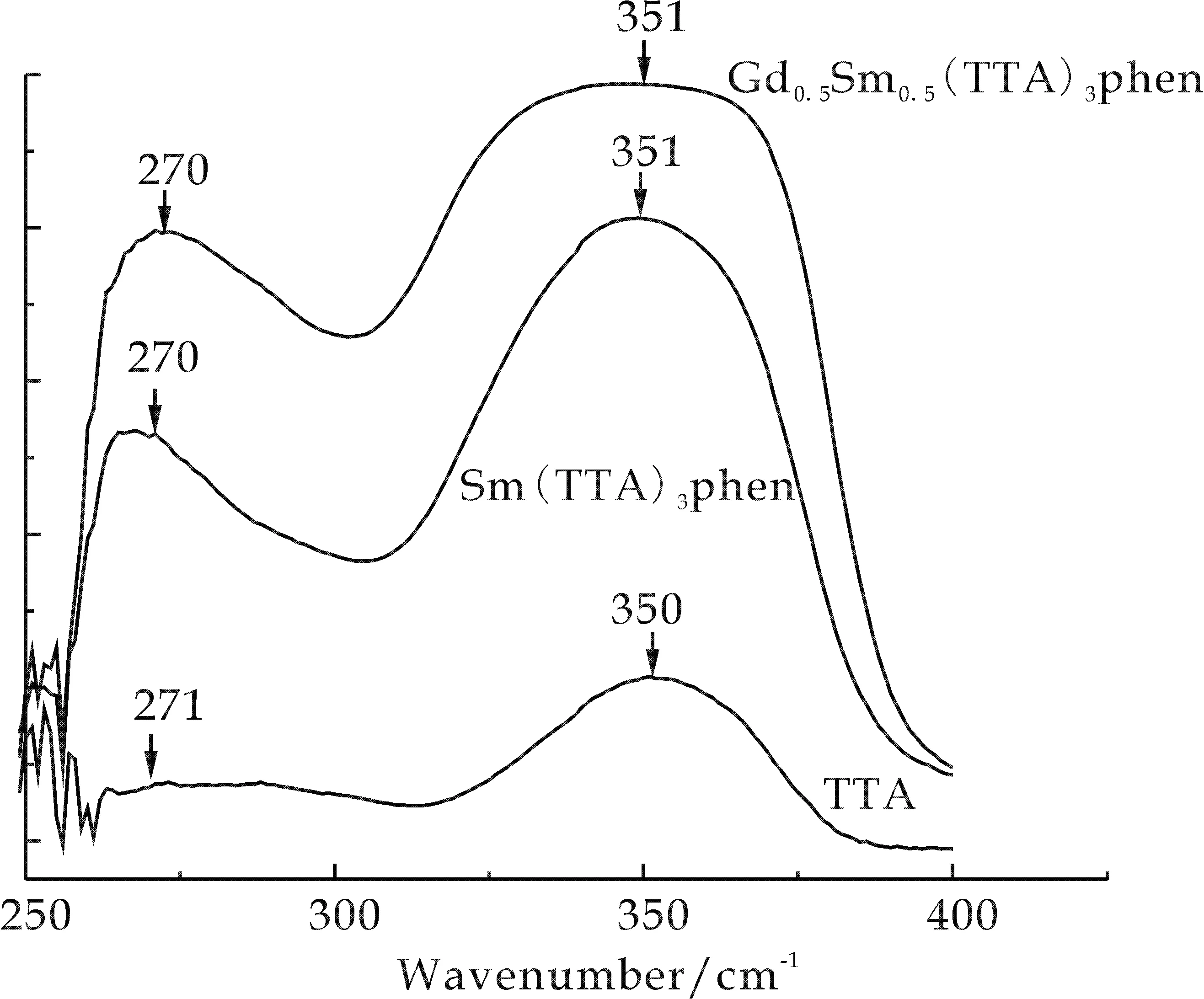

图1是Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen和Sm(TTA)3Phen的红外可见光谱.由图1可见,Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen与Sm(TTA)3phen的红外谱图十分相似,仅峰位稍微发生位移,表明它们都具有相似的结构,而有机配体是决定红外谱图峰位的关键.参照TTA和phen标准谱图,发现配合物的红外谱图与单组份的TTA和phen的红外谱图存在显著不同.从配合物的谱图可见,配体TTA的特征吸收峰νC=O(1 656 cm-1)和νC=C(1 583 cm-1),形成配合物后向低频发生位移,分别为1 609 cm-1和1 541 cm-1.配合物在1 309 cm-1和1 142 cm-1处分别出现νasCF3和νsCF3的特征吸收峰,以及在714 cm-1处出现的νc-s(噻吩环)的特征吸收峰,说明配体TTA参与了与Sm3+的配位[13].另外配体phen的特征吸收峰νN=O(2 250 cm-1)也在形成配合物之后消失,而νC=C(1 647 cm-1)和νC-H(740 cm-1)也在配位之后移至1 591 cm-1和723 cm-1,吸收峰均向低频移动,说明phen中有两个N原子参与了配位,配合物在496 cm-1和465 cm-1处出了RE-O伸缩振动吸收峰,这一结果证实了稀土离子与配体phen和TTA间形成了配位键[7,9].

图1 Sm(TTA)3phen和 Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen 的红外图谱

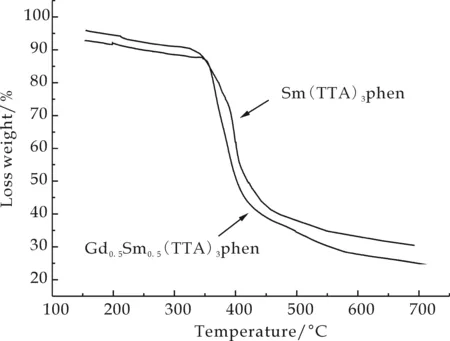

2.2 X射线衍射分析

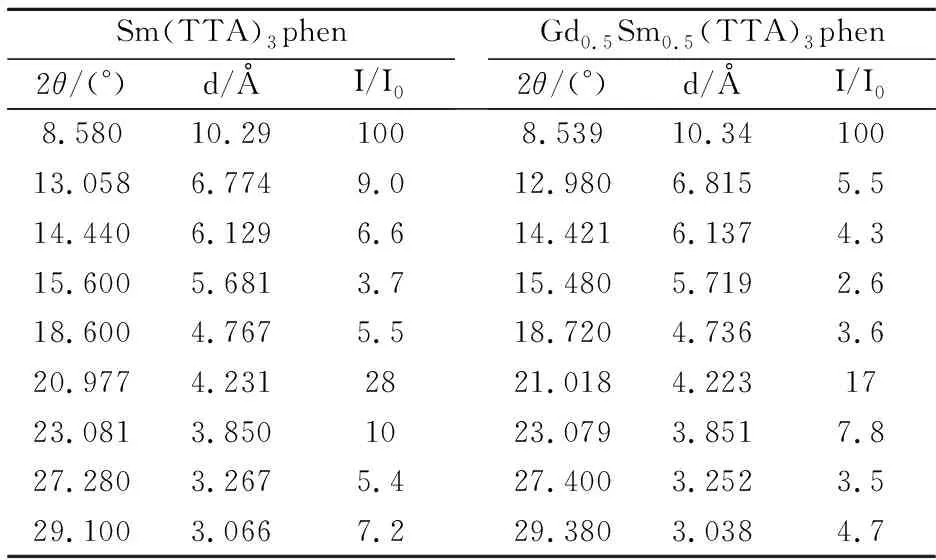

图2和表1是稀土有机配合物Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen以及Sm(TTA)3phen的XRD谱图和数据.由表1结果可见,配合物Sm(TTA)3phen和Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen在相同衍射角(2θ)下,所对应的粉末衍射相对强度(I/I0)和晶面间距(d)值都比较接近,这说明配合物可能具有相同的物相.由图2可见,掺杂Gd3+的配合物XRD谱图相对纯Sm3+配合物的XRD图谱来说,峰型变宽,强度也有所下降,这说明Gd3+和Sm3+之间存在相互作用.

表1 配合物Sm(TTA)3phen和Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen的XRD数据

图2 Sm(TTA)3phen和 Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen的XRD谱图

2.3 热重分析

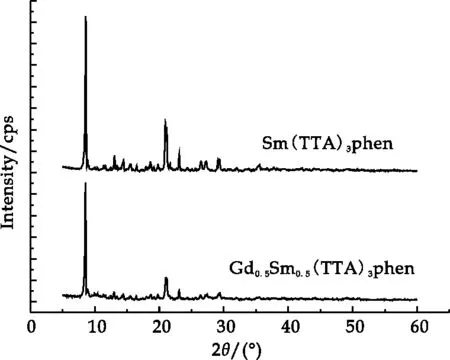

图3是配合物Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen和Sm (TTA)3phen的热重分析(TG)曲线.Gd3+与Sm3+其他不同比例的配合物TG谱图与图3中的热重曲线类似.从图3可见,配合物Sm (TTA)3phen在348 ℃时出现50%的失重,配合物在该温度下几乎完全分解.而配合物Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen的TG曲线与配合物Sm (TTA)3phen十分相似,在350 ℃左右出现明显失重,说明配合物在该温度下几乎完全分解.

图3 Sm(TTA)3phen和 Gd0.5Sm0.5(TTA)3phen的热重曲线

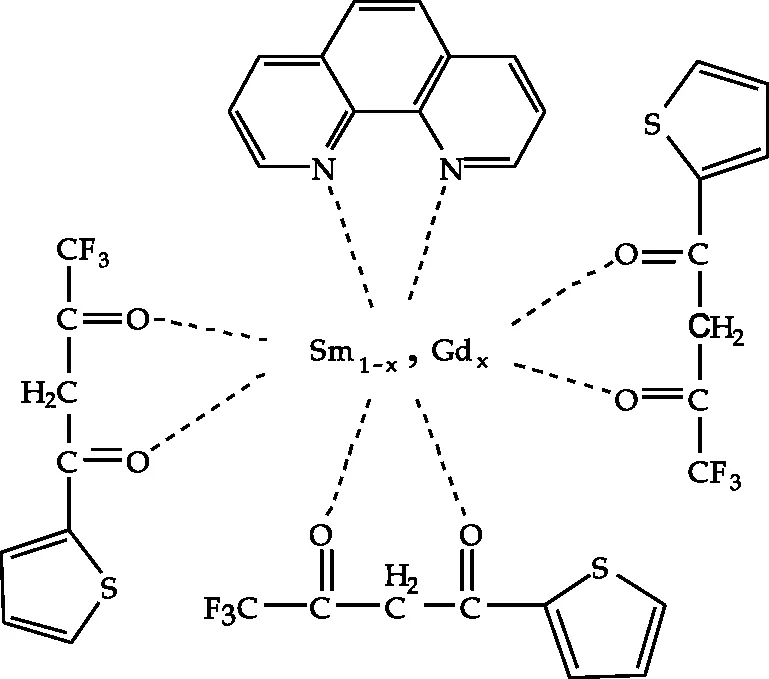

通过XRD、IR、TG分析结果推测GdxSm1-x(TTA)3phen型配合物可能的分子结构如图4所示[7,9].

图4 GdxSm1-x(TTA)3phen 型配合物的结构

2.4 紫外/可见光谱分析

图5是配合物Gd0.6Sm0.4(TTA)3phen和Sm(TTA)3phen的UV/vis吸收光谱.由图5可见,两类配合物均在紫外区有较强的吸收.配体TTA在271 nm处的紫外吸收峰是其烯醇式吸收带,350 nm处的吸收峰属于n→π*跃迁的特征吸收峰[13],而两类配合物Gd0.6Sm0.4(TTA)3phen和Sm(TTA)3phen最大吸收峰也出现在270 nm和351 nm处,与单组份的TTA相比,配合物的吸收峰位置变化不大,但强度明显增大,这表明TTA与稀土金属离子形成了稳定的螯合结构,这与红外光谱的分析结果一致.同时表明配合物的紫外吸收波长仅与有机配体有关,说明了有机配体TTA和phen在稀土配合物的能量吸收和传递过程中起到了关键作用.

图5 TTA,Sm(TTA)3phen和 Gd0.6Sm0.4(TTA)3phen 的紫外吸收光谱

2.5 荧光光谱分析

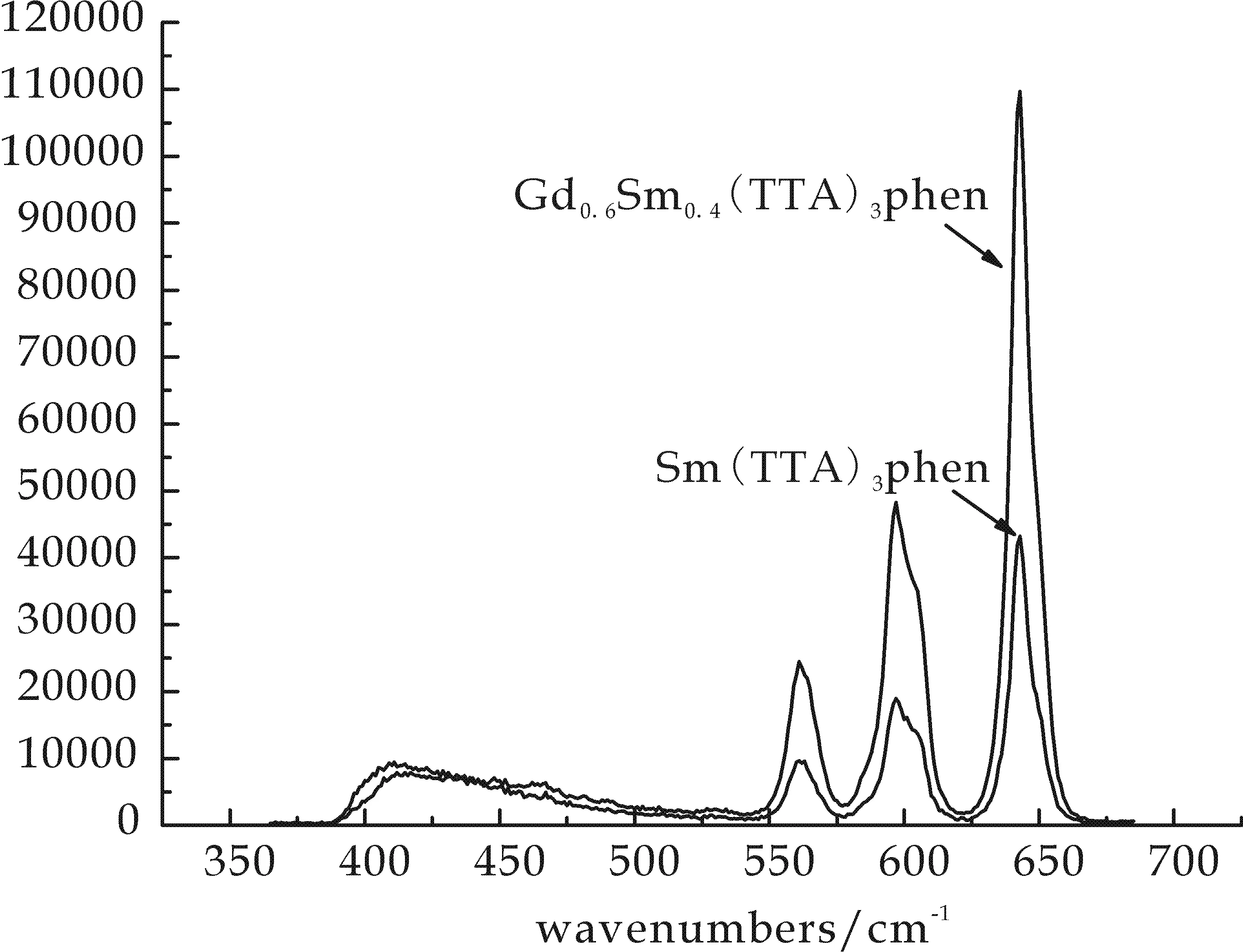

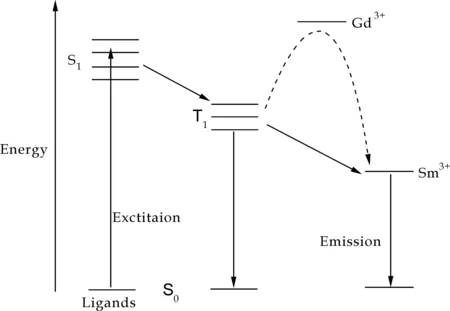

图6和表2是配合物GdxSm1-x(TTA)3phen和Sm(TTA)3phen的荧光发射光谱及数据.由图6中可见,两类配合物均呈现出562 nm、596 nm、642 nm处的特征荧光发射峰,其分别对应了Sm3+的4G5/2→6H5/2,4G5/2→6H7/2,4G5/2→6H9/2跃迁[14],这说明掺杂的Gd3+并没有改变Sm3+的特征发射,结果见表2.由表2可以看出,在GdxSm1-x(TTA)3phen系列配合物中,Gd3+的摩尔分数为0.6时,配合物的荧光强度最大.系列掺杂型配合物的荧光强度相比单组份Sm(TTA)3phen均得到了明显加强,这表明Gd3+强化了Sm3+的发光强度.原因可能是与Gd3+、Sm3+相连的配体TTA和phen吸收紫外光后由基态(S0)跃迁到激发单重态(S1),之后其中部分激发单重态(S1)以系间窜跃到其三重态(T1),由于配体TTA和phen的三重态能级高于中心离子Sm3+的共振能级,配

体TTA和phen可以通过键的振动藕合将吸收的能量传递给Sm3+,使其发出特征荧光.而与Sm3+相邻的Gd3+的4f电子轨道为半充满的稳定状态,f-f跃迁的激发态能级很高,最低振动能级(~32 000 cm-1)高于迄今为止所有研究过的配体的三重态能级,使得配体TTA和phen吸收的能量无法传递给Gd3+,而是将能量传递给临近的Sm3+,Sm3+由此获得了更多的能量,从而增强了发光强度,这也是Gd3+对Sm3+的荧光增强效应的原因.

图7是配合物GdxSm1-x(TTA)3phen分子内能量传递过程示意图.

图6 Gd0.6Sm0.4(TTA)3phen和 Sm(TTA)3phen的荧光发射图谱

图7 配合物分子内部能量传递过程示意图

2.6 掺杂离子的加入对配合荧光效应的影响

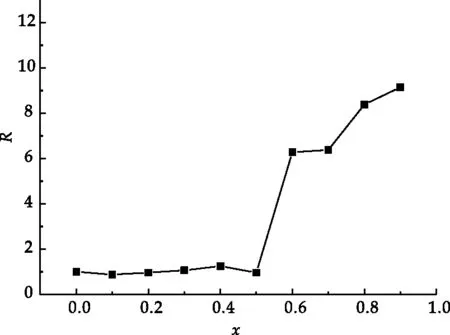

由前面Gd3+在掺杂体系中的荧光光谱数据可知,掺杂离子的摩尔分数x的变化会 引起相应配合物的荧光强度变化,但并没有明显规律.因此为研究Gd3+及其摩尔分数x对应配合物的荧光强度的影响,特引入因子R.对于GdxSm1-x(TTA)3phen体系配合物,将Sm3+的4G5/2→6H5/2,4G5/2→6H7/2,4G5/2→6H9/2的峰面积归一化,得到配合物的相对荧光强度IR.假定两个系列的配合物中,Gd3+不影响Sm3+的发光强度,按照配合物中Sm3+的摩尔分数计算出各比例掺杂配合物的荧光强度值I,求出实测荧光强度(IR)与理论强度(I)之比R,即R=IR/I.其结果由表3可知,除了当Gd3+的摩尔分数x为0.1、0.2和0.5时,对应的R值小于1,其他比例摩尔分数对应的R值均大于1,说明掺杂配合物实际的荧光强度比理论计算的荧光强度要大,表现出荧光增强效应.图8是GdxSm1-x(TTA)3phen体系配合物的R与掺杂离子摩尔分数x的关系图,可以看出掺杂Gd3+表现出相似的规律,基本上都是随着x增大,R值也随之增大的递增趋势,这说明随着掺杂离子的摩尔分数的增加,荧光增强效应越显著.

表3 掺杂配合物的荧光强度与掺杂离子Gd3+及其含量的关系

图8 Gd3+摩尔分数x与R值的关系

3 结论

(1)合成了GdxSm1-x(TTA)3phen系列的有机配合物,并通过IR、XRD、TG测试推测了可能的分子结构,同时证明了这个体系的有机配合物均有良好的热稳定性.

(2)紫外/可见光谱结果表明,配合物GdxSm1-x(TTA)3phen在270 nm和351 nm处对紫外光有很强的吸收.

(3)荧光光谱结果表明,通过掺杂Gd3+,对于配合物的发光有增强作用,其中当Gd3+摩尔分数为0.6时,体系配合物的特征荧光分别在562 nm、596 nm、643 nm处强度均达到最大.

[1] 康 永,柴秀娟.稀土高分子发光材料的研究进展[J].湖南有色金属,2011,27(1):34-39.

[2] 张细和,郭兴忠.SmxY1-x(Sal)3Phen转光剂的合成与性能表征[J].中国稀土学报,2006,27(12):89-92.

[3] 余海兵,任向东,刘 正,等.农用稀土对鲜食糯玉米群体的光合特性及品质影响[J].稀土,2012,33(6):41-46.

[4] 张瑞霞,高保娇,位霄鹏,等.芳羧酸功能化的聚砜与Tb(Ⅲ)形成的高分子-稀土配合物的结构与荧光发射性能[J].物理化学学报,2012,28(1):223-231.

[5] 李振宇,李德龙,李 克,等.稀土热稳定剂在PVC配方设计中的应用研究[J].塑料科技,2013,42(4):110-114.

[6] 王晓菊,高 烨.以聚(苯乙烯-丙烯酰胺)载体氧化钕配合物催化合成的聚4-乙烯吡啶及表征[J].稀土,2012,33(3):55-5.

[7] 杨永清,齐暑华.双核双配体稀土配合物Tb1-xEux(TTA)3Phen的合成及光学性能研究[J].中国稀土学报,2006,24(6):650-655.

[8] 孙夏微,谭 劲.Sb,Bi,Zr,Si元素微量掺杂对荧光粉YAG:Ce发光性能的影响[J].无机化学学报,2013,9(4):28-32.

[9] 王惠霞,徐丽霞,王则民,等.掺杂镧~ 钇的铽(III)乙酰丙酮三元配合物的合成及荧光性质研究[J].光谱学与光谱分析,2005,25(1): 69-72.

[10] 赵红梅,甘礼华,刘明贤,等.钇配合物-有机硅薄膜的合成及荧光性能[J].稀土,2011,33(5):1-6.

[11] Yuguang Lv,Chunxiao Song.Synthesis and electroluminescent property of ternary complexes Eu(TTA)3M[J].Journal of Alloys and Compounds,2010,492:259-263.

[12] 吕玉光.稀土有机发光材料的制备及性能的研究[D].北京:北京化工大学,2007.

[13] 刘兴妤,苏致兴.稀土高分子材料的合成及发光性能研究[D].兰州:兰州大学,2008.

[14] 林美娟,王 文,章文贡.本体聚合制备Sm(OPri)(TTA)2/PMMA光致发光材料[J].高分子学报,2006,21(8):1 013-1 015.