鄂尔多斯盆地镇原油田长8油藏油水分布规律研究

2014-06-27胡友清侯长冰李建中刘小强中石油长庆油田分公司超低渗透油藏第四项目部甘肃庆阳745000

胡友清,侯长冰李建中,刘小强(中石油长庆油田分公司超低渗透油藏第四项目部,甘肃庆阳 745000)

鄂尔多斯盆地镇原油田长8油藏油水分布规律研究

胡友清,侯长冰李建中,刘小强(中石油长庆油田分公司超低渗透油藏第四项目部,甘肃庆阳 745000)

镇原油田长8油藏油层厚度大,连续性好,储量规模相对落实,资源潜力大,是目前镇原油田开发的主力层系之一。随着长8油藏的规模开发,产建区块西进,储层物性变差,油水关系日趋复杂,开发难度增大。通过对镇原油田长8油藏油水分布规律和油水分布主控因素进行研究,提出长8油藏的油水分布模式。整体上镇原地区长8油层组富水的规律为:总体西部富水、东部贫水,底部富水、上部贫水;砂体边部富水,叠置厚层部位贫水;中、西部缺乏烃源岩区及源储距离大的区域富水;上部砂体油气补给弱,下部砂体一般富水;砂体物性差的区域相对富水。

油水分布规律;油气运移;长8油藏;镇原油田

1 油藏分布特征

镇原油田位于鄂尔多斯盆地西南部,是多油层复合的含油富集区,从多年勘探开发情况来看,镇原油田长8油藏油层厚度大,连续性好,储量规模相对落实,资源潜力大,是目前镇原油田开发的主力层系之一。但由于受到油藏富集空间贫富的差异性、油水性质的复杂性和油藏类型的多样性等勘探现状的影响,严重制约了油藏评价及开发前期工作的深入拓展。已有的勘探开发资料表明,镇原地区长8油层组长81油层和长82油层均有不同程度的油气富集度,油藏空间分布具有明显规律[1]。

1.1 单井油层分布特征

统计结果显示,镇原地区长8油层组内单井油层厚度存在较大差异,在1~20m范围内均有分布,但主要集中在1~10m范围内,平均厚度偏薄,主要为油层、含油水层及油水层,总体上具有厚度差异大、平均厚度偏薄的特点(见图1)。

图1 镇原地区长8油层组及长81和长82油层单井油层厚度对比图

1.2 垂向油层分布特征

统计研究区长8油层组测试成果及其相关生产动态资料显示,长81油层出油点及含油面积远比长82油层富集,且在垂向上呈现出一定的串珠状叠置现象;侧向连通性较差,并且出油点主要集中在长81油层中上段,呈现出垂向不连续叠置,侧向不连通的特征。长82油层具有相对连续、厚度大的沉积砂体,但出油点远远少于长81油层。

1.3 平面油层分布特征

镇原地区长8油层组勘探成果显示,平面上油层主要集中在研究区的东部,即桐川-太白梁-孟坝及曲子、太平地区(见图2)。但各油藏主要呈现出孤立分散、小规模的分布形态,非均质性强、隐蔽性强,单井产量低、油气富集丰度不高。镇原地区长8油层组油层厚度整体较低(基本处于2~10m),局部地区有差异,桐川、太白梁、孟坝等地区相对较高[2]。

图2 镇原地区长81油层平面分布图

图3 长7油层组与长8油层组沉积期以来单井压力演化图

2 油水分布主控因素

镇原长8油藏为典型的岩性油藏,油气的充注程度是决定平面及纵向上油藏含油差异性的决定性因素,总体上长8油层组油源来源于上覆长7油层组主力烃源岩层,具有“上生下储、高压驱动、裂缝与砂体输导、多点充注、近源成藏”的成藏模式, 长7油层组烃源岩排烃向下运聚到长8油层组过程中的3个主要因素决定了储层中的油水分布。

1)排烃动力必须能克服浮力与进入长8油层组砂体的毛细管压力之和,因此生烃动力、源储距离和砂体物性是决定长7油层组油气进入长8油层组砂体动力体系的因素。通过5口钻井的测井模型识别砂泥岩方法,利用等效深度法分析了镇原地区长7油层组~长8油层组泥岩经历的欠压实程度(即欠压实导致超压的强度),结果表明,与长7油层组泥岩普遍发育强超压有别,长8油层组泥岩地层现今的流体压力基本趋于常压。恢复古压力的方法很多,以现今钻探的实测地层压力为约束条件和起始点,采用一维古压力模拟演化的方法对研究区多口深钻探井和多条剖面进行了古压力恢复研究,分别再现了镇原地区长8、长7油层组地层沉积期以来该地层流体压力场的演化历史。模拟结果显示,长7油层组地层古压力场经历了早期轻微波动-中期迅速升高-后期降低的演化过程,其中压力高峰值出现在120~100Ma,最大压力系数达1.6以上;而长8油层组古压力场经历了早期轻微波动-中期缓慢升高-后期缓慢降低的演化过程,最大压力系数不超过1.3,反映该地层自沉积以来其流体压力基本处于常压状态(见图3)。经过多口深钻井及多条剖面对长7油层组与长8油层组压力差值(120Ma油气充注的关键时期)的计算,结果表明,镇原东部地区油气主要充注期长7油层组与长8油层组的压力差最大,局部超过8MPa;中部地区次之,存在一定的压力差(2~6MPa);西部地区基本不存在压力差。

2)研究区长7油层组的优质烃源岩的演化程度差异不大,但分布存在东好西差的总体趋势,且分布存在一定的非均质性。结合镇原地区长8油层组沉积相展布及古盐度平面分布特征,通过有机质丰度、有机质类型和有机质成熟度的评价对比研究,圈定了研究区潜在烃源岩的发育空间。如图4所示,长7油层组烃源岩发育规模较大,整个研究区基本均有分布,且发育厚度亦较大;而长8油层组潜在烃源岩发育较为局限,主要集中于镇原-太平和桐川-太白梁一带,发育厚度在40m左右[3]。2套潜在烃源岩对比结果显示,长7油层组为主要烃源岩,其分布范围广、厚度大,有机质丰度高(TOC>10%)、有机质类型好(Ⅰ~ⅡA型)、处于成熟阶段;而长8油层组为次要烃源岩,其仅局限发育,有机质丰度一般(总体TOC<1.5%),有机质类型较差(ⅡA~Ⅲ型)。整体上表现出东部区域烃源岩分布更广、有机质成熟度更高,并且表现出局部混源性特征,这也决定了东部区域油气充注程度较西部更有利(见图5)。

3)研究区成藏组合为上生下储结构,烃源岩的油气靠与紧邻的砂体或者通过断裂系统与下伏砂体沟通进入砂体,垂向运移为主、侧向运移为辅的运聚方式形成了平面及纵向含油性的差异。根据镇原地区长8油层组主要含油区垂向上具有多点式充注的特征,认为对研究区更有意义的是裂隙型输导体。笔者选取长8油层组原油较富集的长81油层为剖析对象,采用砂岩抽提物含氮化合物示踪剂(地质色层效应原理),分别进行了平面上及垂向上油气充注方向及运移路径的研究。示踪结果表明:整体而言,流体示踪效果较好,研究区以垂向运移为主(多点型中心式向下充注为主),侧向近距离运移为辅。具体而言,首先应用储集砂岩抽提物含氮化合物中屏蔽型异构体与裸露型异构体比值(1-8二甲基苯并咔唑/2-5二甲基苯并咔唑)、含氮化合物总量等指标参数对研究区油气运移方向平面上的特征进行了研究。平面上的局部小区域呈现出一定的运移指向,如从镇255井-镇38井-镇376井有着一定的侧向运移指向特征,但更多的体现出多个中心点垂向充注,辅以短距离的侧向运移为特征;其次通过含氮化合物运移示踪剂在单井或局部小区域的多套油层中进行了垂向运移特征的研究。结果显示出垂向上存在良好的运移指向,说明研究区原油存在由上部向下部充注运移的过程,这也是研究区主要的运移特征(见图6)。

图4 长8油层组烃源岩厚度分布图

图5 镇原地区长8油藏成藏模式图

图6 镇原地区长81油层油气运移方向示踪图

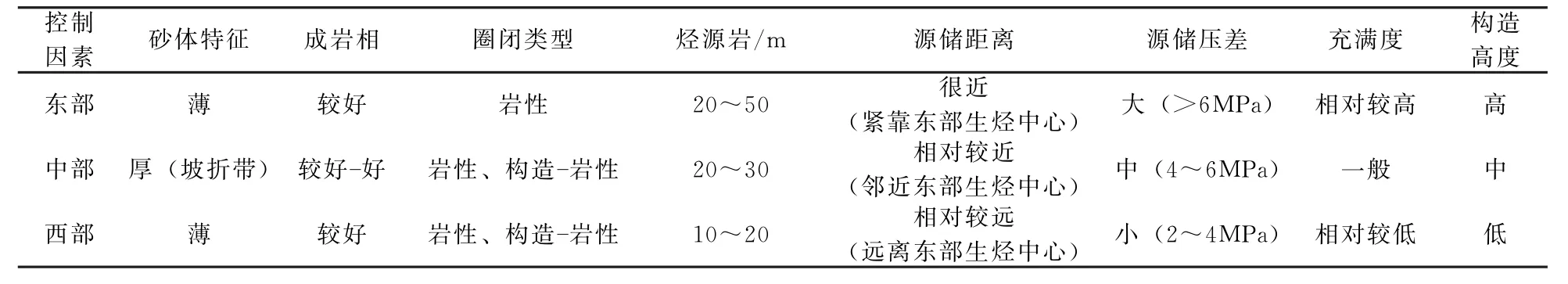

3 油水分布模式

长7油层组强超压优质烃源岩(辅以少量长8油层组烃源贡献)为长8油层组成藏提供的轻质原油,在较大的源储压差动力条件下,在构造裂缝和叠置砂体的高效输导下,在储层未致密化之前,近源垂向运移、辅以侧向聚集成藏,在砂体侧向连续性较差的情况下,只能近源、垂向、短距离向下运聚成藏[4],从长7油层组烃源岩平面展布特征及长7油层组与长8油层组间距离而言,镇原东部地区孟坝-太白梁-桐川一带长7油层组烃源岩主要位于长73油层,厚度大,距离长8油层组首套砂岩5~50m,主要为20m左右的距离,油气运移充注相对较近;而研究区西部地区烃源岩厚度相对较薄,距离长8油层组储集砂岩距离达30~60m,油气运移充注较为困难。所以,研究区东部的成藏条件较西部地区优越(见表1)。

表1 镇原地区东部、中部及西部长8油层组成藏差异性对比表

同时东高西低的地势决定了油气聚集的低势区为东部,因此自西向东油气充注程度增强,反过来自东向西油层富水程度增高。长8油藏纵向上,上部砂体具有优先补给油气的优势,因此长砂体油气富集程度最高,其次为长821砂体和长831砂体。生产上的含水层主要为中西部和下部砂体油气充注不够造成,一种是物性变差导致油气充注丰度偏低,另外一种是处在连续砂体的西段,油气注入后通过砂体的叠置向东部进一步运移形成(见图7)。

图7 镇原油田长8油藏油层、油水层分布模式图

整体上镇原地区长8油藏富水的规律为:总体西部富水、东部贫水,底部富水、上部贫水;砂体边部富水,叠置厚层部位贫水;中、西部缺乏烃源岩区及源储距离大的区域富水;上部砂体油气补给弱,下部砂体一般富水;砂体物性差的区域相对富水。

[1]黄思静.鄂尔多斯盆地中南部延长组主要油层组有利储集体特征及展布研究[D].成都:成都理工大学,2001.

[2]李克勤.陕甘宁地区上三叠统隐蔽低渗油藏的找油方向[J].石油学报,1986,7(1):31-38.

[3]孙国凡,谢秋元,刘景平,等.鄂尔多斯盆地的演化叠加与含油气性[J].石油与天然气地质,1986,7(4):356-366.

[4]王昌勇,郑荣才,李忠权,等.鄂尔多斯盆地姬塬油田长8油层组岩性油藏特征[J].地质科技情报,2010,29(3):69-74.

[编辑] 辛长静

TE122.3

A

1673-1409(2014)32-0012-04

2014-07-15

胡友清(1972-),男,工程师,现主要从事低渗透油藏开发方面的研究工作。