宏观角度人居环境初探

2014-06-23赵力元王树声

赵力元 王树声

摘要:

中国古代城市的营造是十分注重山水自然的,古人所谓的“天人合一”也恰好体现在城市与自然的和谐统一。通过对灌县古城地理环境的梳理,从中国古代城市规划思想的角度,来认识灌县古城的人居环境,进而从山水格局的角度探索古城人居环境的思想,这对今后人居环境的发展具有一定的启示意义。

关键词:灌县古城;人居环境;山水

中国古代城市设计十分注重结合山水环境,通过在大尺度空间中对城市山水格局的营造,建立城市的秩序感和良好的视觉感受,形成特征鲜明的城市空间,起到便生利民、安全保障、人文教化的作用。

一、古城形胜——襟江带水,西北崇山峻岭,东南平畴沃野

我国自古国土广袤、山水众多。中国历代古都名城皆位于水陆交通便利之地。只有交通便利,才能促进城市的繁荣和居民生活品质的提高,才能充分发挥城市的政治、经济职能。《管子-乘马》提出“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上①”“水随山而行,山界水而止”。在城市与山水和谐共生的前提下,背山面水的城池建设格局是我国城市建设的原始方法。

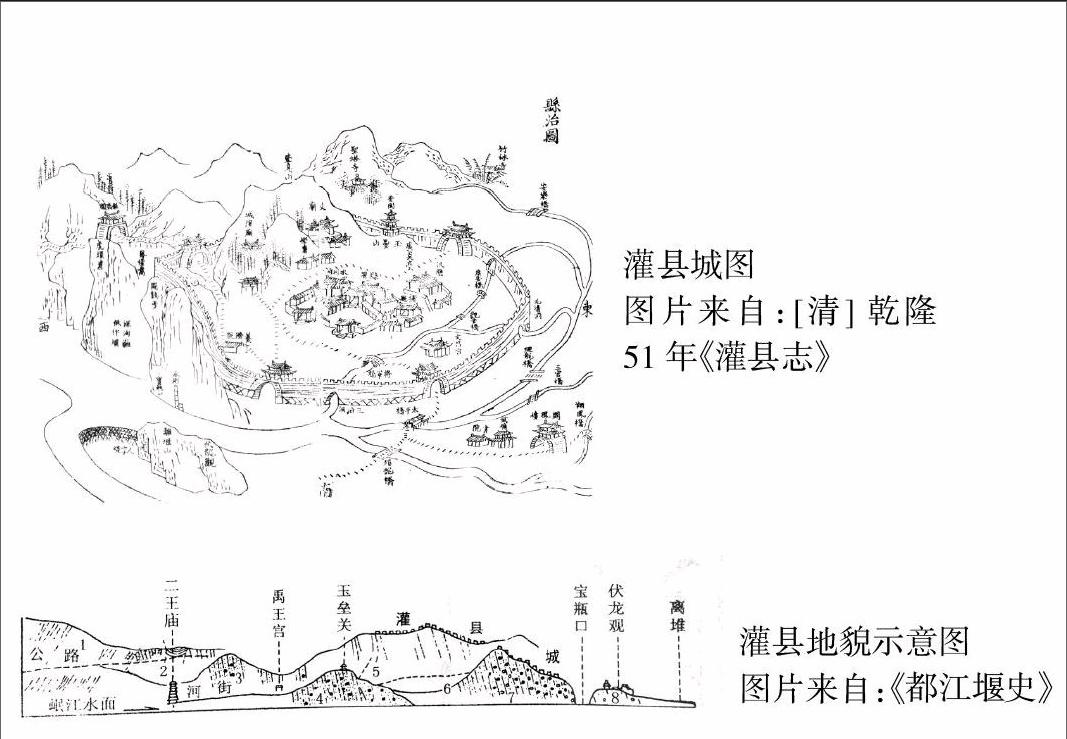

县志记载:“灌治傍山依水,其严固。天造地设而城隍之建,前代以南北为来往康庄,东西为边腹锁键。雉堞于沙之洲,版筑于邱之麓,未有高距绝顶者,盛朝因地制宜,依险为固,扼西夷之要冲”②。灌县古城坐落在群山和平川之间,背靠岷山、玉垒山、盘龙山、文笔山,面朝整个成都平原,雄踞都江堰渠首。山色青翠,林木葱葱,江水滔滔,山水城林交融。高低错落,掩映于水声山色、丛林绿树之中。

二、古城要塞——蜀之屏障,川西锁阴,保障军事边陲

中国古代城市设计十分注重结合山水环境,也就是“形胜③”。中国古代城市的选址往往是基于这种整体的“形胜思想”来考虑的。古人选择在大尺度的空间形态下建立山水格局,将人文思想与儒家礼制融入其中,形成特征鲜明的城市空间,起到安全保障、人文教化的作用。

岷江上游地区自古就是蜀之屏障,沿岷江可直趋成都。松潘、茂坟不稳,则成都震动,全蜀不安。灌县西北方位有著名的松茂古道,在古代是通往蜀地之外“蛮夷”所在地区的通道,全长近350公里,相当于现今从成都到宜宾的距离之长。而在历史上,松茂古道因是松潘和茂县连接成都平原的唯一交通要道而得名,因而也成为古代中国西南的一条经济大动脉,内地平原和西北境外的物资均通过松茂古道,在灌县和松潘县进行集散。同时松茂古道还促进着汉人与境外“蛮夷地区”人民之间的文化交流。松茂古道接壤藏区之后再向外延伸,可以与吐蕃相连,最后直至尼泊尔及印度地区。得益于在历史上发挥的巨大作用,松茂古道也成为了“南方丝绸之路”——“蜀身毒道”“麝香之路”的重要组成部分。

通过松茂古道,将商品运送到成都平原,同时也将军情传达,现在在古城的玉垒关,就是当年城池修筑,玉垒关是古代屏障川西平原的要隘,其充分利用地形,其营建的目的是为了登高望远,可放哨巡查敌情。依据地势建立城池,体现了古人对山水的利用 ,这道关口是在成都平原与川西北高原之间加上的一把锁,被誉为“川西锁钥”,其确立了成都平原的安全性。

三、古城自然资源——天府源头,福及成都平原,六山一水三分田

自从人类逐水而居, 就开始了与水打交道的历史。而水利工程的出现,则标志着一直在人水关系中处于被动地位的人开始占据了主动。尽管这种主动后来曾一度打破了人水和谐的平衡关系,但这种人水关系的革命性变化却是人类主体意识觉醒的必然结果。春秋战国之际,是中国历史上生产力大发展、社会大变革和文化空前繁荣的时代,都江堰的创建与传承,正是以李冰为代表的治水先贤,在总结前人治水经验的基础上遵循“道法自然”的原则,根据特殊的的地理环境和水流态势,度势建堰。古城“因堰建城,因堰而兴”。

灌县西北为山地,东南为成都平原,境内山岳、丘陵、平原呈阶梯状分布,形成了六山一水三分田的地貌。通过都江堰无坝引水的作用,使得整个成都平原衣食无忧。

四、古城人文——依山面水,坐揽景致风光,抒发山水之情

在中国万里大地之上,屹立着众多山峰,纵横着千万河流,因此孕育而生的山水文化,也具备了悠久而丰富的多样性,对中国的城市风貌也产生了千丝万缕的影响。在古人与山水共存的千百年间,出于古代中国人对大自然最本能的敬畏与尊重,渐渐形成了以山水崇拜形式为主的早期宗教。在此基础上诞生出的山水文化,造就了异于西方思维方式的独特创作灵感,山水所激发出中国人对理想的描绘与构建,启发了无数文人墨客们对融心于山水之间的向往,更影响了古人们的世界观与价值观的取向,也逐渐产生了对山水文化的审美意识。

古代人在山水美学的影响下,城市景观从自然山水之中取得佳妙的背景、衬托、层次、轮廓以及借景、对景,从而与自然山水建立呼应关系,突破其有限空间的限定。我国古代水城市着力追求一种人工与自然相结合的、赏心悦目的景观环境。灌县古城以城北的玉垒山、文笔山、盘龙山等作为城市的背景与衬托,并形成重峦叠嶂、多层次的天际轮廓线,增加景深与距离感;其次,它以河流水面作为城市前景,形成平远开阔的视野。

历代的人居环境都是从山、水、城、人的角度相互考虑,相互影响,由此才建立了古城。所以紧紧围绕山水格局,地域特色,以人为核心,以山、水、城为骨架的的人居环境是不变的,这不仅体现了人与自然的和谐统一,更体现了“天人合一”的东方智慧。

【参考文献】

[1]吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001

[2]王树声.黄河沿岸晋陕历史城市人居环境营造研究[D].西安建筑科技大学, 2006

[3][清]乾隆51 年《灌县志》

注释:

①《管子·乘马篇》.原文:“凡立国都……而水用足;下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”。

②[清]乾隆《灌县志》.卷二.原文:“灌治傍山依水,其严固。天造地设而城隍之建,前代以南北为来往,康庄东西为边腹锁键。雉堞于沙之洲版,筑于邱之麓,未有高距绝顶者,盛朝因地制宜,依险为固,扼西夷之要冲,尤为备至。”

③《荀子·强国》:“其固塞险,形埶便,山林川谷美,天材之利多,是形胜也。”

【作者单位:西安建筑科技大学艺术学院】