太仓—南通河段滩槽水沙交换及其演变关联性研究

2014-06-19王爱春瞿月平张华曹玮

王爱春,瞿月平,张华,曹玮

(1.长江南京航道局,南京210011;2.湖北省交通规划设计院,武汉430051;3.中交上海航道勘察设计研究院有限公司,上海2001201)

太仓—南通河段滩槽水沙交换及其演变关联性研究

王爱春1,瞿月平2,张华3,曹玮1

(1.长江南京航道局,南京210011;2.湖北省交通规划设计院,武汉430051;3.中交上海航道勘察设计研究院有限公司,上海2001201)

摘要:依托长江南京以下深水航道建设工程,利用工程河段实测水文、地形资料,研究了通州沙和白茆沙河段局部滩槽水沙交换和河床演变的特征和关联效应,同时根据通州沙河段水沙交换时空分布特征确定了一期工程潜堤工程范围和各堤段高程。通过分析认为:在通州沙—白茆沙粉细砂底质为主的分汊感潮河段,滩槽沙量交换主要通过悬沙搬运实现,而潮流(尤其是落潮流)是掀沙、输沙和引起滩槽水流和悬沙交换的主要动力,其中,落潮流引起的水沙交换是塑造和改变局部滩槽形态和影响局部深槽稳定的重要因素。考虑到通州沙河段弯道水流对滩面的冲刷,在潜堤左缘布置丁坝群对滩面进行守护。

关键词:深水航道;滩槽水沙交换;通州沙河段;白茆沙河段;关联性

长江南京以下12.5 m深水航道一期工程[1]通过实施长江太仓至南通河段洲滩关键部位整治工程并结合疏浚措施,实现12.5 m深水航道由太仓(荡茜闸)上延至南通(天生港区),并为深水航道的稳定畅通运行和继续上延创造条件。为上述工程目标,须在通州沙河段、白茆沙河段分别采取整治工程措施。

通州沙—白茆沙河段全长约56 km,河段受径流、潮流双重作用,河床演变不仅呈现上下游河段河床演变存在一定的关联性[2],而且因为河道较宽,河道两侧存在横向水位差,导致漫滩流和窜沟分流发育,因而汊道与汊道、汊道与洲滩之间存在大量水沙交换。加之河床质多为粉砂和细砂质,泥沙运动形式以底沙为主,易冲易沉。另外,受径流洪枯季变化和年际变化的影响,河床变化显得尤为复杂。

本文的研究目的是分析工程河段天然条件下滩槽(含窜沟)水动力和泥沙特性、滩槽水沙交换与河床演变的关联性、滩槽水沙交换与河床演变对航道沿线深槽稳定的影响。采用暗沙、浅滩水沙输移观测和设计、施工阶段现场资料,研究不同区段局部滩槽水沙交换和河床演变的特征和关联效应,同时根据通州沙河段水沙交换时空分布特征确定了一期工程潜堤工程范围和各堤段高程,为长江南京以下深水航道后续治理工程方案设计和优化提供了借鉴。

1 工程河段近期滩槽演变

1.1通州沙河段

1998年以来通州沙河段滩槽相间、主流位于通州沙—狼山沙东水道的整体格局总体保持稳定。河势近期变化[3-4]的主要特征如下:

(1)通州沙沙体略有冲刷,东北角独立沙体冲刷下移。

1998年以来,除了沙头东北侧区域存在局部切割沙体变化外,整个通州沙5 m等深线较稳定。其中通州沙上沙体略有冲刷,沙体中下段自2012年7月以来地形冲淤变化较小,与此同时,通州沙上部东北角独立沙体北冲南淤、不断下移,沙尾泥沙下泄进入深槽,引起龙爪岩附近深槽发生淤积。

(2)通州沙上部东西向窜沟南移,南北向窜沟冲刷发展。

自1998年以来,通州沙东北角5 m以浅沙体呈现南移的趋势,沙体在持续南移的过程中面积不断减小。近期南移趋势有所减缓,沙体北侧冲刷后退20~70 m,南侧淤积南压10~50 m。随着沙体的南移,东西向窜沟随之南移,引起窜沟局部发生淤积。

通州沙中上部南北向窜沟在2010年以前为几个孤立的潮沟,5 m等深线未贯通,窜沟的面积和容积基本稳定。2010年9月窜沟5 m等深线与上口贯通,2011年7月上下5 m槽贯通,窜沟容积进一步增大。目前,窜沟5 m槽面积和河槽容积均为2008年以来最大规模。

(3)狼山沙左缘冲刷后退,狼山沙右缘向南淤长。

20世纪90年代,狼山沙不断西移逐渐并入通州沙尾,1998年后,通州沙与狼山沙间5 m窜沟消失,两沙体基本相连。近年来,狼山沙沙体形状保持稳定。但受弯道水流作用,主流不断冲刷通州沙下段—狼山沙东侧,造成狼山沙沙体左缘沿线冲刷,尤其是2010年和2012年大洪水作用后,左缘滩坡的冲刷更为显著。

(4)新开沙和裤子港沙表现为高滩冲刷、低滩淤积南压的态势。

新开沙与裤子港沙现为两平行沙体,位于通州沙河段左岸,沙头在营船港附近与左岸相连,新开沙左侧为新开沙夹槽,新开沙与裤子港沙之间发育有10 m窜沟。

20世纪90年代以来,新开沙沙体不断淤高淤长,2008年后,滩面漫滩水流加剧,新开沙中下段冲刷明显。新开沙与裤子港沙间10 m窜沟发展,新开沙沙尾受切,自2004年以来10 m沙体体积和面积呈减小趋势,裤子港沙自2004年以来呈现淤涨的趋势,沙体10 m以浅沙尾向下淤长约4.9 km,新开沙和裤子港沙沙尾在淤长的同时,南缘不断南压,12.5 m等深线进入航道北侧,最大距离达300 m左右。

(5)通州沙东水道深槽不断弯曲,呈冲刷态势,河槽容积增加,通州沙东水道—狼山沙东水道之间的浅段淤积下移。

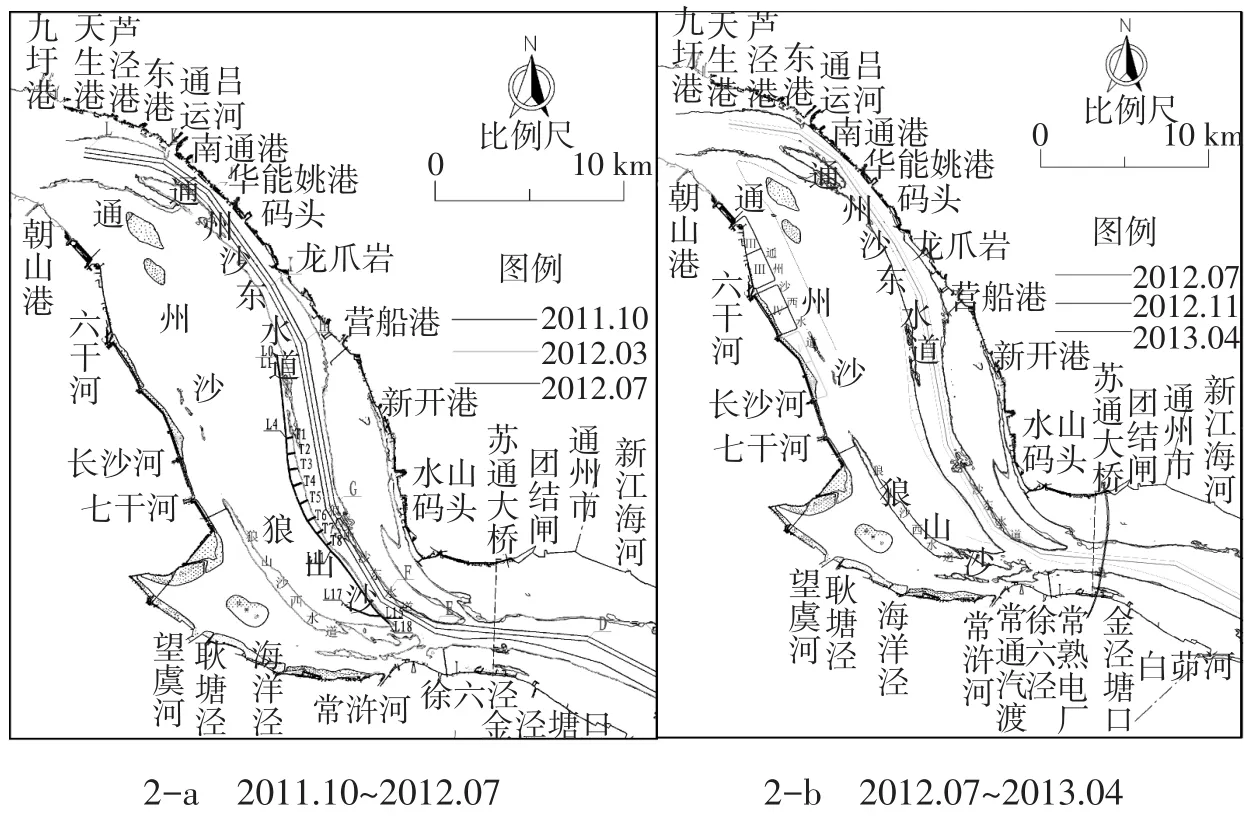

图2 通州沙河段12.5 m等深线变化图Fig.2Tongzhousha waterway 12.5 m depth contour

表1 通州沙东水道河槽特性统计Tab.1River channel characteristic statistics of Tongzhousha east channel

自1998年以来,随着狼山沙不断后退、新开沙和裤子港沙下段不断淤积南压,通州沙东水道深槽不断弯曲,但总体上呈冲刷态势。龙爪岩—南农闸之间的中段深槽容积增加较为明显(表1)。在东水道河槽容积不断增加的同时,通州沙东水道—狼山沙东水道之间存在浅段,且不断淤积下移。

1.2白茆沙河段

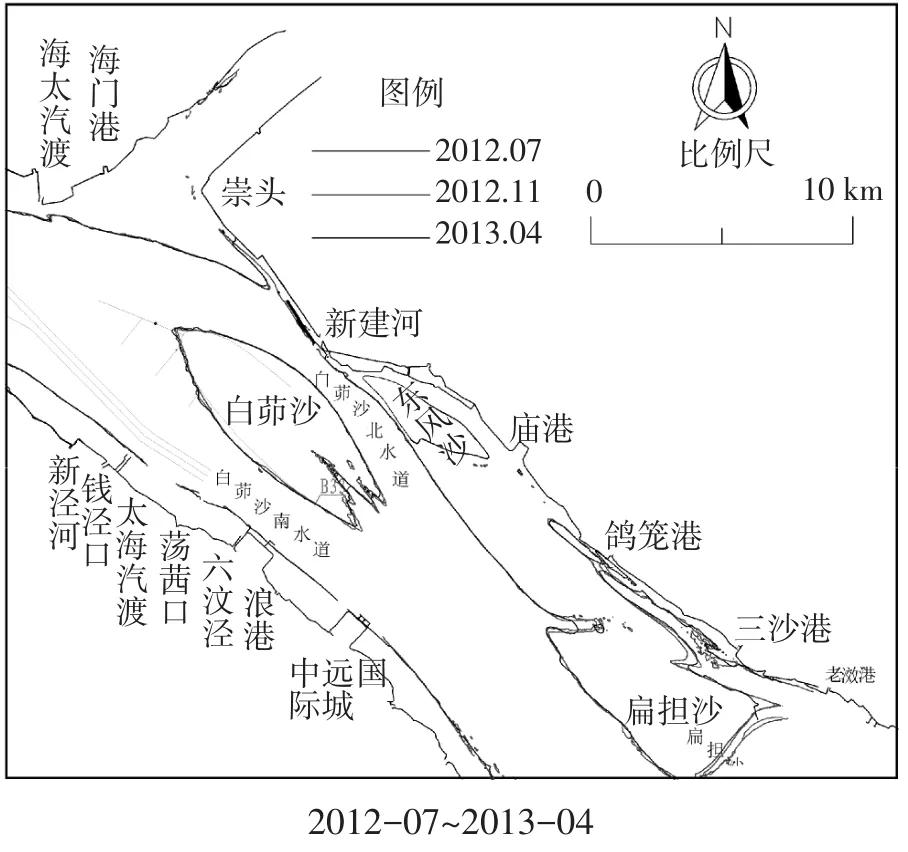

(1)沙体头部和南堤南侧滩坡冲刷,沙体滩面冲淤平衡。1998年以来,白茆沙沙头冲刷下移,沙体面积持续减小,白茆沙沙头5 m等深线累计下移了1.4 km。2012年11月以来,随着白茆沙整治建筑物施工,沙头后退的趋势得到控制。

白茆沙滩面冲淤相对平衡,冲淤幅度基本在0.2 m以下,靠近南水道和北水道的5 m等深线附近滩坡发生冲刷。

(2)南、北水道总体冲刷,南水道冲刷范围与幅度均大于北水道,南强北弱态势持续。

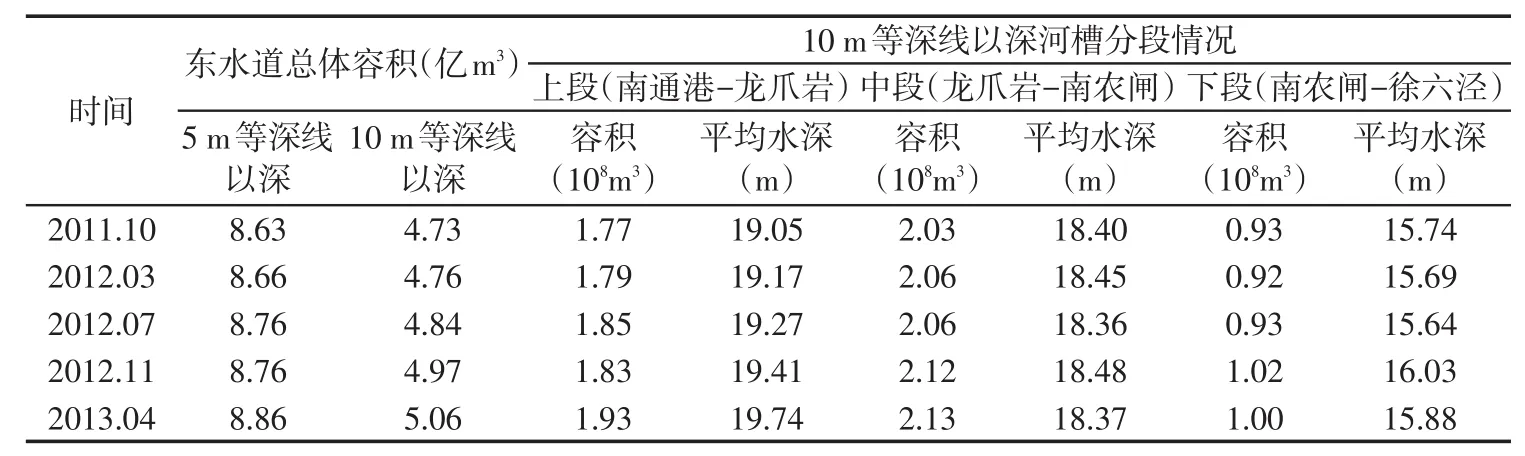

图3 徐六泾—白茆沙河段5 m等深线变化图Fig.3Xuliujing~Baimaosha waterway 5 m depth contour

2 工程河段水沙格局与河势关联性及航道治理思路

2.1流场格局

2.1.1滩槽流场特征及水流交换

(1)观测情况。

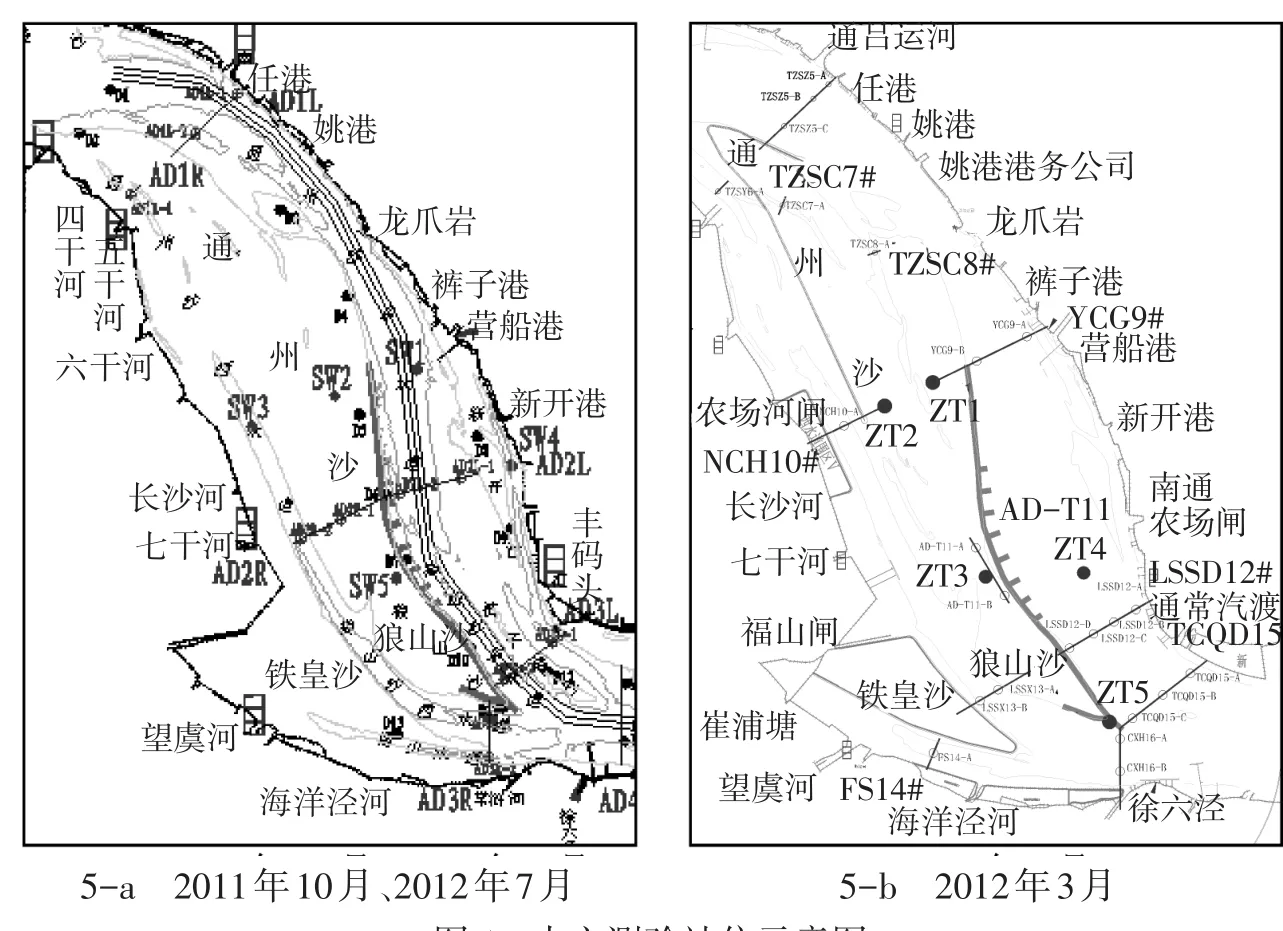

利用工程河段2011年10月、2012年3月和2012年7月进行的水文测验,分析滩槽动力特征,测点布置如图5所示。3次水文测验分别为平水期、枯季和洪季,测验期间大通站平均流量分别为37130m3/s,21144m3/s,50200m3/s。

(2)平面流场。

图4 徐六泾—白茆沙河段12.5 m等深线变化图Fig.4Xuliujing~Baimaosha waterway 12.5 m depth contour

图5 水文测验站位示意图Fig.5Sketch of hydrologic survey station

1)通州沙河段流场特征。①涨落潮主流路。落潮时下游南通水道主流始终紧贴南岸,下行至通州沙头部北侧后汇入通州沙东水道并傍左岸下泄,至龙爪岩节点主流脱离左岸,主流走东水道,小部分走西水道,通州沙上段漫滩流从西水道进入东水道,通州沙下段部分落潮流经狼山沙窜沟从东水道汇入西水道;涨潮时主流经通州沙东水道、狼山沙西水道和新开沙夹槽上溯进入狼山沙西水道的部分涨潮流以滩面漫滩流汇入通州沙东水道,其中狼山沙窜沟汇入量较大。②漫滩流结构。在天然条件下,涨潮时主流经狼山沙东西水道和新开沙夹槽上溯;新开沙—裤子港沙下段暗沙密布,涨潮漫滩流发育,漫滩流主要汇入狼山沙东水道上溯;在通州沙下段左缘和狼山沙沙尾附近,滩面水深相对高滩较大,东南—西北向上滩流发育;在通州沙下段右缘(狼山沙窜沟上游),涨潮时存在指向东北的漫滩流;来自通州沙两侧的涨潮漫滩流局部时段存在向滩面南北向窜沟汇聚的现象。此外,铁黄沙涨潮上滩流较为明显。落潮时,新开沙—裤子港沙沙尾西北—东南向漫滩流发育;新开港对开的通州沙下段左缘存在明显的东北—西南向落潮漫滩流。

2)白茆沙河段流场特征。①涨落潮主流路。目前南北水道的落潮分流比分别维持在70%和30%左右。涨潮时,主流主要沿南北水道上溯。其中,一部分主流在白茆沙南水道上端指向白茆小沙岸侧的倒套,使其水深得以维持。②漫滩流结构。落潮时,沙头附近存在西北—东南向漫滩流,白茆沙南水道下段和北水道中段分别存在斜指向滩面的落潮漫滩流,加剧南水道拓宽和沙头北部窜沟发育。涨潮时沙尾南侧存在东南—西北向涨潮漫滩流,最终汇入主槽,在沙体下段2个窜沟存在涨潮流汇集现象。

(3)窜沟附近流场特征。

①通州沙狼山沙窜沟。根据水文测验资料统计,洪枯季落潮平均流速大于涨潮平均流速,洪季落潮流速大于枯季,枯季涨潮流速大于洪季,涨落潮平均流速均在大潮时最大,小潮时最小。一个全潮周期内洪枯季落潮历时长于涨潮历时,洪季由于受上游径流影响,涨潮历时小于枯季,落潮历时增加。

涨、落潮时流速槽往滩多大于滩往槽;单宽流量也呈现相同特征,净流量是槽往滩。不同潮型条件下,槽往滩的净流量总体呈现小潮大于大潮的特征。

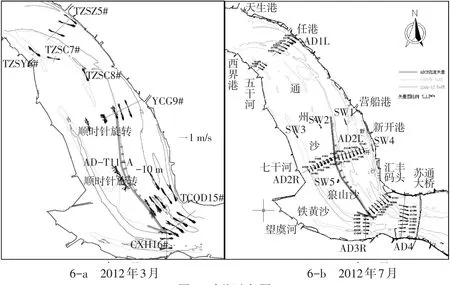

图6 大潮流矢图Fig.6Sketch of spring tide vector

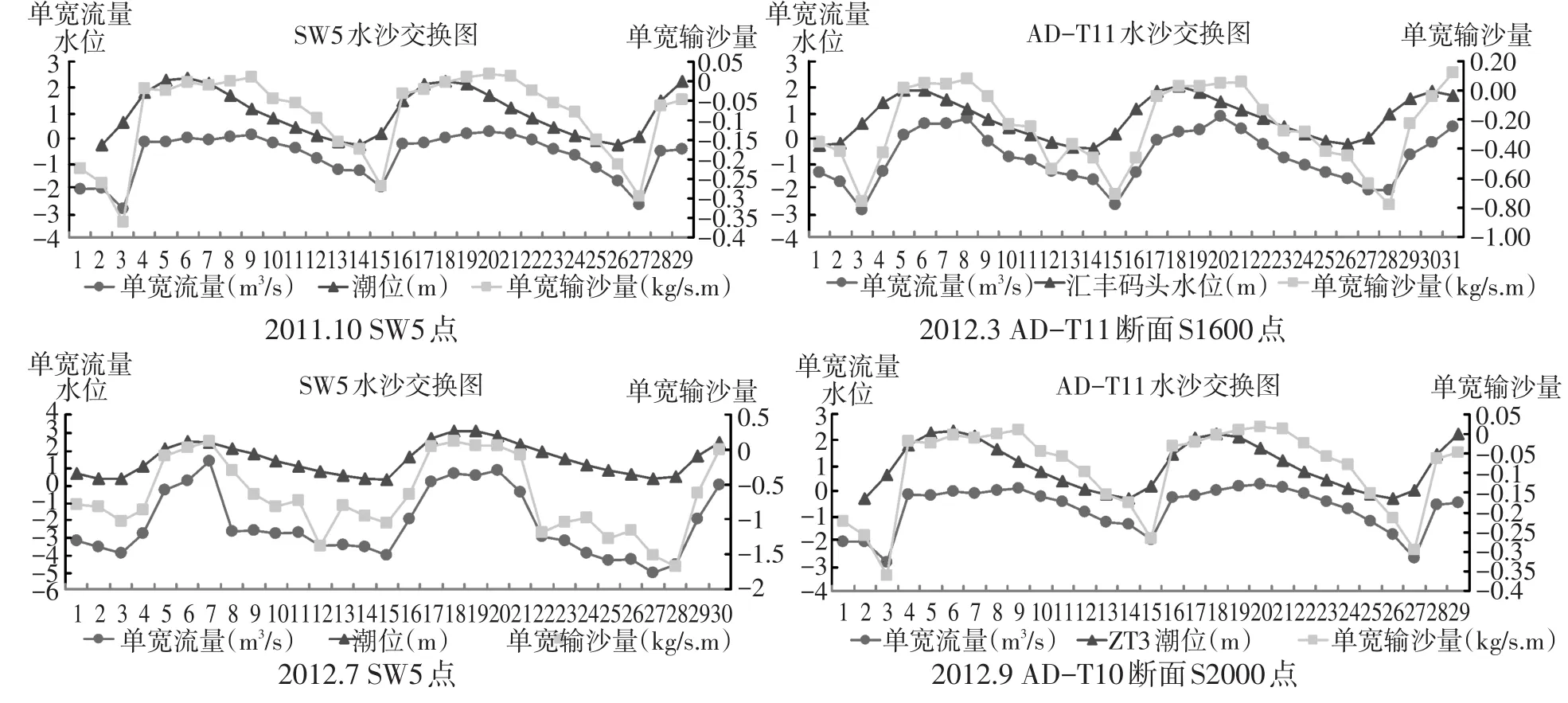

图7 滩槽水沙交换图Fig.7Sketch of water and sediment exchange in shoal and deep groove

图7为SW5站、ADT11⁃S1600点滩槽水沙交换图,从图7可以看出,通州沙狼山沙窜沟涨落潮期间均主要以东水道往西水道的漫滩流为主。槽向滩最大单宽流量出现在低潮位后1 h,此时潮位为0~0.5 m;滩向槽最大单宽流量在高潮位后1~2 h。单宽流量洪季时刻最大,最大槽向滩单宽流量可达5 m3/s·m左右,枯季时刻最小,最大单宽流量在2~3 m3/s·m。涨、落潮时水流主要为槽向滩流动,滩向槽单宽流量很小,洪季时刻最大单宽流量为0.8~1.5 m3/s·m,平水时接近为0(流量负表示东水道往滩地分流,正为滩地向东水道分流)。

②通州沙中上段南北向窜沟。根据2012年3月和2012年9月水文测验成果。通州沙中上部南北向窜沟为落潮优势,落潮平均流速大于涨潮,落潮平均流速为0.47~0.63 m/s,涨潮平均流速为0.09~0.57 m/s;且落潮历时大于涨潮历时,大潮期落潮历时约为涨潮历时的2~3倍,小潮期可达9~10倍;落潮潮量明显大于涨潮潮量,窜沟TZSC断面落潮量占东水道TZS1L断面落潮量的比重为4.3%~4.8%。

洪、枯季不同径流量条件下,窜沟内涨、落潮平均流速和涨潮潮量相差不大,而洪季落潮潮量和净泄量明显大于枯季。

大、中、小潮不同潮型条件下,窜沟内落潮平均流速和落潮量相差不大,而涨潮平均流速和涨潮量差别大,净泄量小潮大于大潮。

(4)分流比沿程变化。

①通州沙河段。通州沙—狼山沙东水道是通州沙河段主汊,由于滩槽水流交换,沿程分流比发生变化。通州沙东水道五干河断面附近落潮分流比约90%,一部分水流在通州沙滩面形成漫滩流,东水道分流比减少,至农场水闸附近减至约80%,往下游至新开港附近,落潮主流存在向通州沙西水道、新开沙夹槽的漫滩流,七干河断面东水道落潮分流比进一步减小至约70%,而西水道增加至约25%,新开沙夹槽分流比约5%。至狼山沙断面,由于新开沙夹槽落潮流的汇入,狼山沙东水道落潮分流比有所增加,达到75%左右,西水道则变化不大。

本河段涨潮分流比表现为东水道由下游往上游先减小后增大,西水道则相反。受新开沙夹槽分流以及狼山沙滩面由东水道向西水道的漫滩分流影响,七干河断面东水道分流比相对于狼山沙断面减小,由约65%减小至约55%,而西水道增加。涨潮上溯至通州沙上部,通州沙西水道以及新开沙夹槽向东水道的漫滩流使东水道分流比增加,达70%以上,西水道分流比则减小。

②白茆沙河段。落潮期间白茆沙南北水道上段断面分流比分别为70%和30%左右,下断面变为63%和37%,显示滩面流增加,其中滩面两个窜沟存在汇流现象。涨潮期间,洪枯季南北水道分流比变化较大,枯季分别为70%和30%左右,洪季分别为98.4%~95%和1.6%~5%。

2.2悬沙输移特征

2.2.1悬沙分沙比沿程变化

涨落潮各汊道悬沙分沙比和东西水道涨落潮输沙量的交换情况与分流比情况基本相仿。显示落潮期间东水道龙爪岩以下部分悬沙随落潮漫滩流进入滩面或汇入西水道;而涨潮期间部分悬沙随涨潮流在狼山沙沙体上游进入滩面或汇入西水道,至通州沙沙头附近又经滩面汇入东水道。同一断面的分沙比相对分流比较大。

2.2.2窜沟附近含沙量特征

(1)通州沙—狼山沙窜沟。根据水文测验资料统计,本工程河段的含沙量整体较小。洪季潮平均含沙量最大,枯季潮平均含沙量最小。从全潮来看,在涨潮和落潮时,均呈现大潮含沙量较中、小潮大。

落潮期间槽往滩的平均含沙量大于涨潮,槽往滩平均含沙量大于滩往槽时,这与槽往滩的潮流流速大于滩往槽的特征一致。

单宽输沙量与单宽流量的变化趋势一致,洪季最大,槽向滩最大单宽输沙量为1.4~2.1 kg/m·s;枯季时刻最小,最大单宽输沙量大约在0.3 kg/m·s。洪季最大单宽输沙量为0.15 kg/m·s左右,枯季时最大单宽输沙量为0.05~0.08 kg/m·s。净输沙量特征与净潮量特征一致,净输沙方向槽往滩,且不同潮型条件下,小潮净输沙量大于大潮。

(2)通州沙中上部南北向窜沟。通州沙河段含沙量水平较低,中上部南北向窜沟内含沙量水平与主槽接近,且涨落潮平均含沙量相当,大潮含沙量大于小潮,不超过0.1 kg/m3;从输沙量看,窜沟为落潮优势输沙,主要从北向南输送上滩;与潮量特征相似,由于小潮期涨潮输沙量较小,使得净泄沙量小潮大于大潮。

2.3滩槽水沙交换与河势关联性

2.3.1滩槽水沙运动关联性[1-2,4]实测资料表明,通州沙滩槽水流与悬沙交换具有以下特点:(1)通州沙东水道沿程分流比与分沙比变化趋势相同;

(2)通州沙潜堤沿线滩槽水流交换和悬沙交换的格局相同,均以槽向滩为主;

(3)狼山沙窜沟的净输水输沙均以自东向西为主,或上滩或汇入狼山沙西水道;滩面南北向窜沟的净输水输沙均以向南上滩为主。

白茆沙河段落潮期间滩面流增加,其中滩面2个窜沟存在汇流现象。

由此可见,水流是工程区域掀沙和输沙的主要动力,滩槽流场总体格局及强度决定了悬沙输移的格局。这是由于本河段河床质以粉细砂为主,在水动力作用下易起动悬浮,并随水流做大范围移动,而悬沙含沙量和单宽输沙率与水动力强度成正相关关系也证明了滩槽水沙交换的相互联系。

2.3.2滩槽水沙运动对河势的影响

滩槽水沙运动对与局部河势变化之间存在较为紧密的关联效应。

通州沙河段滩槽水沙交换对地形的影响表现在:

(1)在通州沙上段,由于涨落潮漫滩流汇流作用,东西向窜沟受落潮冲刷而处于向下游冲刷移动趋势,窜沟泥沙以进入深槽下泄为主;南北向窜沟冲刷发展加剧,窜沟泥沙净向滩面输送。(2)在通州沙下段左缘,由于落潮偏西向漫滩流较为强劲,滩坡冲刷,等深线西移。加上狼山沙窜沟涨落潮期间均存在分流现象,使滩与槽、东水道与西水道间存在水沙交换,分流分沙比沿程发生变化,但总体上以东水道水沙向滩面或经狼山沙窜沟向西水道输移为主,狼山沙沙体右缘接受滩面泥沙落淤而发生淤涨。(3)新开沙—裤子港沙下段由于涨落潮东西向漫滩流作用,导致沙体下段东西向窜沟发育;同时,由于该区段位于深槽左侧凸岸,主流偏西,沙体右缘处于淤涨、南压态势,沙体下段的泥沙以净向下和向南侧主槽输移为主。(4)由于通州沙东水道下段—狼山沙东水道上段落潮主流偏西,导致局部12.5 m深槽宽度不足,加之狼山沙窜沟落潮分流现象导致该区段主槽落潮动力有所削弱,且来自新开沙和裤子港沙滩面的泥沙在涨潮漫滩流作用下补给该浅段,从而加剧了浅段淤积。

白茆沙河段滩槽水沙交换对地形的影响表现在:

(1)受落潮流控制,沙头冲刷后退,一部分冲刷泥沙在沙体下段或尾部堆积,白茆沙头部整治工程实施以后,沙头后退的趋势得到控制;(2)白茆沙南水道下段偏东向落潮漫滩流加剧了滩坡冲刷和主槽拓宽态势,并且使一部分泥沙在沙尾呈偏东向堆积;(3)涨落潮漫滩流的汇流作用使白茆沙尾部窜沟得以维持。

2.4航道治理思路及方案

根据工程河段自然条件、河势变化和工程目标定位,航道治理思路[3-6]为:“固滩”、“稳槽”、“导流”、“增深”。同时,整治建筑物应具备调整局部流态、增强浅区动力的功能。在此基础上结合疏浚措施增加水深,为深水航道建设提供稳定、安全的保障条件。

具体到各河段,整治建筑物的布置和功能定位如下:

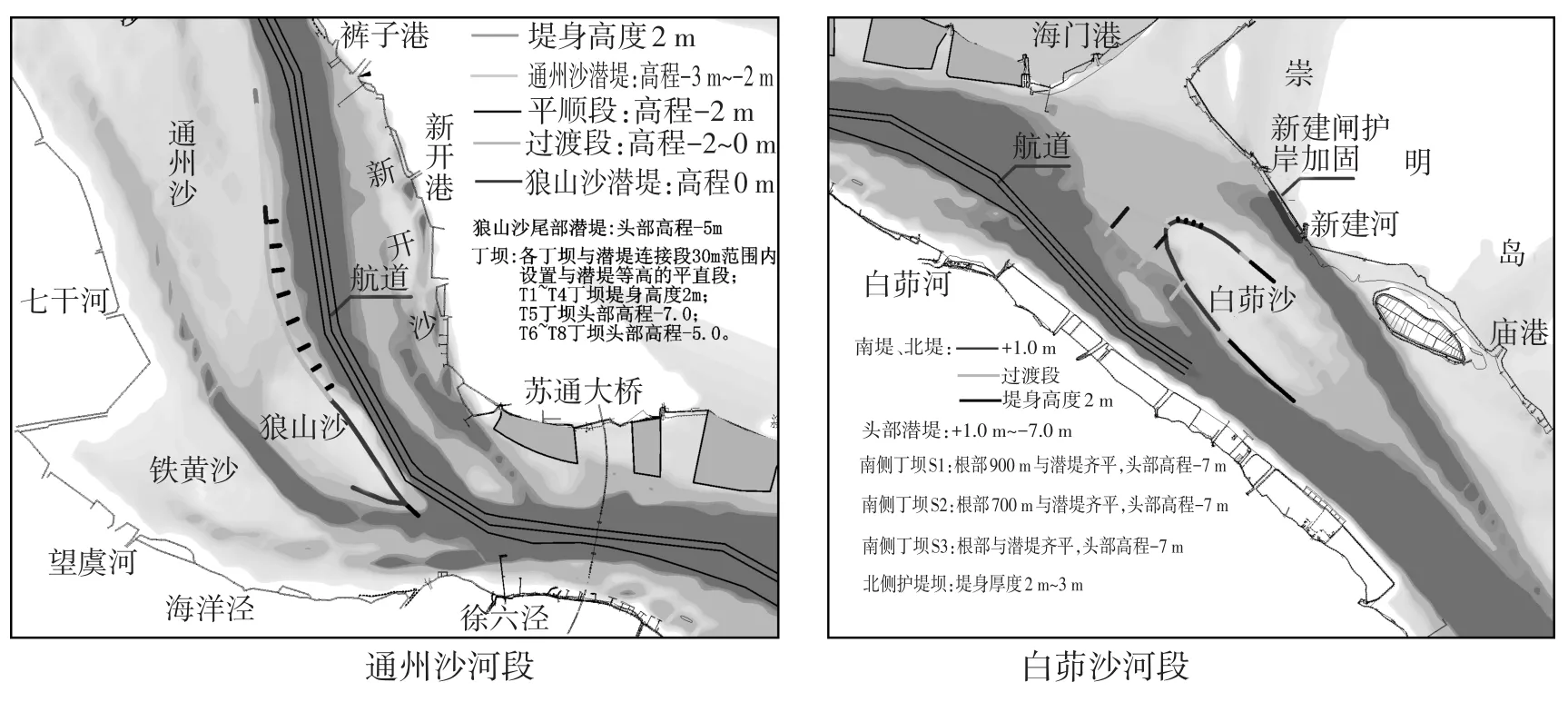

(1)通州沙河段。针对通州沙下段漫滩流发育、狼山沙窜沟涨落潮分流分沙的水沙运动状况,以及通州沙、狼山沙左缘冲刷后退、通州沙东水道下段主泓不断西偏弯曲的河床演变特征,在通州沙及狼山沙左缘采取工程措施以稳定通州沙—狼山沙左缘滩坡,进而稳定不断弯曲的通州沙东水道下段深槽,以形成相对稳定的航道边界、适当改善浅区动力是整治建筑物工程的核心功能要求。

(2)白茆沙河段[7]。针对白茆沙落潮滩面流发育以及白茆沙沙头持续冲刷后退、白茆沙南水道向东拓宽的状况,在白茆沙沙头和沙体边缘布置采取工程措施以抑制白茆沙头不断冲刷后退、南水道进口展宽出浅的不利态势,保护沙体形态,以形成稳定的航道边界、适当增加浅段动力条件是整治建筑物工程的核心功能要求。

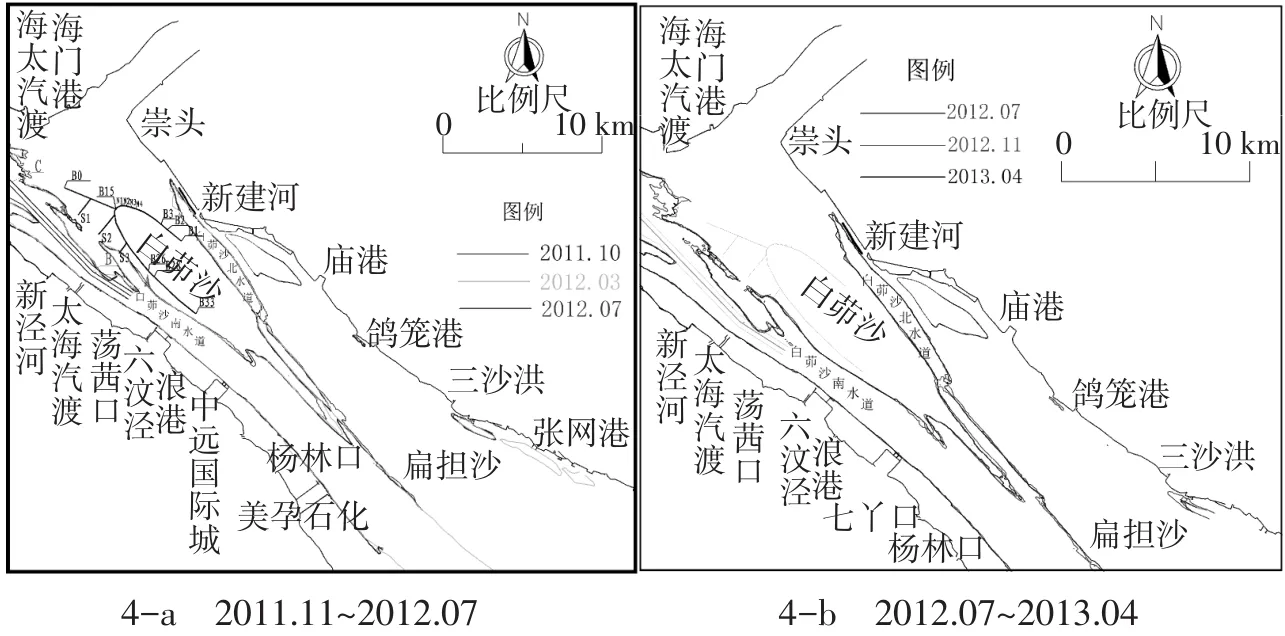

通州沙和白茆沙整治工程平面方案如图8所示。

图8 整治建筑物平面方案Fig.8Sketch of regulating structure scheme

3 结论

(1)通州沙河段落潮期间东水道龙爪岩至狼山沙窜沟之间的河段存在自东向西的落潮漫滩流和窜沟分流,部分落潮流和悬沙自东水道进入滩面或经窜沟进入西水道;通州沙上段东北侧西北—东南向窜沟净输水输沙向下,汇入通州沙东水道,滩面南北向窜沟的净输水输沙以向南上滩为主。

白茆沙的漫滩流呈沙头分流、沙尾汇流格局。落潮时,沙头存在西北—东南向漫滩流,白茆沙南水道下段和北水道中段分别存在斜指向滩面的落潮漫滩流。涨潮时沙尾南侧存在东南—西北向涨潮漫滩流,最终汇入主槽。

(2)在通州沙—白茆沙粉细砂底质为主的分汊感潮河段,当滩槽高差较大时,底沙主要沿深槽输移,滩槽底沙交换,尤其是从深槽漫滩的底沙量相对较少。滩槽沙量交换主要通过悬沙搬运实现,而潮流(尤其是落潮流)是掀沙、输沙和引起滩槽水流和悬沙交换的主要动力。其中,落潮流引起的水沙交换是塑造和改变局部滩槽形态和影响局部深槽稳定的重要因素。在通州沙河段东西水道水沙交换越滩流较大区段出现在窜沟位置及窜沟以上游约2 km范围内,且涨落潮过程中水沙交换量、运移方向随水位发生变化。

(3)由于通州沙东水道下段至狼山沙东水道上段主槽弯曲,弯道环流发育。天然条件下东水道沿程横断面发育不同程度的横向环流,在通州沙下段左缘滩槽交界处横向环流尤为强烈,主要表现为表层水流向西侧漫滩入窜沟;滩坡前有明显的向下涡流,易引起狼山沙左缘滩坡冲刷后退;低层水流指向新开沙滩体一侧,并在新开沙西缘底部水流汇聚,易形成底部泥沙的汇聚淤积区,引起该处滩面的淤涨。

(4)根据通州沙河段水沙交换时空分布特征确定了一期工程潜堤工程范围和各堤段高程,考虑到弯道水流对滩面的冲刷,在潜堤左缘布置丁坝群对滩面进行守护。

参考文献:

[1]曹民雄,应翰海,钱明霞.长江南京以下12.5 m深水航道建设一期工程的主要技术问题与研究成果[J].水运工程,2012(11):5-13. CAO M X,YING H H,QIAN M X.Main technical problems and research achievement of 12.5 m deep⁃water channel construction phase I of the Yangtze River below Nanjing city[J].Port&Waterway Engineering,2012(11):5-13.

[2]周祥恕,刘怀汉,杨芳丽,等.长江下游通州沙水道和白茆沙水道演变关联性及治理建议[J].水运工程,2013(1):1-4. ZHOU X S,LIU H H,YANG F L,et al.Evolution relationship and regulation suggestion of Tongzhousha and Baimaosha waterway in lower reach of the Yangtze River[J].Port&Waterway Engineering,2013(1):1-4.

[3]夏云峰,草民雄,陈雄波.长江下游三沙(福姜沙、通州沙、白茆沙)水道演变分析及深水航道整治设想[J].泥沙研究,2001(3):57-61. XIA Y F,CAO M X,CHEN X B.Formation analysis and regulation plan for dredging channel of the three sand shoals(Fujiang Sand shoal,Tongzhou Sand shoal and Baimao Sand shoal)on the lower Yangtze River[J].Journal of Sediment Research,2001(3):57-61.

[4]陈晓云.长江太仓—南通河段河道演变特性与航道治理思路分析[J].水运工程,2012(4):102-110. CHEN X Y.Regulation scheme of Taicang⁃Nantong deep⁃water fairway in Yangtze River[J].Port&Waterway Engineering,2012(4):102-110.

[5]陈晓云.长江南京以下深水航道治理对策及建设思路研究[J].水运工程,2011(12):99-105. CHEN X Y.Regulation method and construction thoughts of deep⁃water channel of the Yangtze River below Nanjing city[J].Port &Waterway Engineering,2011(12):99-105.

[6]张幸农.长江南京以下河段深水航道整治基本原则与思路[J].水利水运工程学报,2009(4):128-133. ZHANG X N.Basic principles and thoughts on deep waterway regulation in the lower reaches of the Yangtze River[J].Hydro⁃Sci⁃ence and Engineering,2009(4):128-133.

[7]刘怀汉,袁达全,裴金林,等.长江下游白茆沙水道航道整治对策[J].水运工程,2010(11):86-92. LIU H H,YUAN D Q,PEI J L,et al.Waterway regulation countermeasures of Baimaosha waterway in the lower reach of the Yang⁃tze River[J].Port&Waterway Engineering,2010(11):86-92.

最具影响力国际期刊论文数中国保持世界第二

本刊从2014年9月26日召开的2014年中国科技论文统计结果发布获悉,我国2013发表在各学科最具影响力国际期刊上的论文数量排在世界第2位,位次保持不变。在各学科领域中,影响因子最高的期刊可以被看作是世界各学科“最具影响力”期刊。2013年176个学科领域中高影响力期刊共有153种,2013年各学科高影响力期刊上的论文总数为57 113篇。中国在这些期刊上发表的论文数为5 119篇,占世界的8.9%,排在世界第2位,美国有23 331篇,占40.8%。在这些高影响力期刊上发表的论文中,中国有1 805篇论文是受国家自然科学基金资助产出的,占35.2%。(殷缶,梅深)

Biography:WANG Ai⁃chun(1977-),male,senior engineer.

中图分类号:U 617

文献标识码:A

文章编号:1005-8443(2014)05-0509-08

收稿日期:2013-09-26;修回日期:2013-11-25

作者简介:王爱春(1977-),男,江苏省盐城人,高级工程师,主要从事航道建设和管理工作。

Study on water⁃sediment exchange and its evolution correlation in shoal and deep groove of the Taicang⁃Nantong reach

WANG Ai⁃chun1,QU Yue⁃ping2,ZHANG Hua3,CAO Wei1

(1.Changjiang Nanjing Waterway Bureau,Nanjing 210011,China;2.Communications Planning and Design Institute of Hubei Province,Wuhan 430051,China;3.Shanghai Waterway Engineering Design and Consulting Co.,Ltd.,Shanghai 200120,China)

Abstract:Depending on the deep water channel construction projects of the Yangtze River below Nanjing,us⁃ing the measured hydrologic and topographic data,water and sediment exchange of the local beach groove,charac⁃teristics,associated effects of the bed evolution in the Tongzhousha and Baimaosha were studied.Meanwhile,ac⁃cording to the characters of time and space distribution of water and sediment exchange in the Tongzhousha,sub⁃merged breakwater project scope and elevation of the first phase construction were determined.By the analysis:in Tongzhousha and Baimaosha which are branching tidal rivers with silty sand substrate,beach groove sediment ex⁃change is through the transportation of the suspended sediment,and trend(especially the ebb tide)is the main en⁃gine to lift,transport and exchange flow and suspended sediment of the beach groove.Water⁃sediment exchange caused by ebb current is the important factor shaping and changing local beach groove form and influencing the lo⁃cal stability of deep groove.Considering the scouring on the beach surface by the flow in Tongzhousha,the dikes are layout in the left of submerged breakwater to protect the beach.

Key words:deep water channel;water⁃sediment exchange in beach groove;the Tongzhousha;the Baimaosha; relevance