释法与造法的界限及方法论探究——我国刑法解释学基本思维方法的检讨

2014-06-08刘磊

刘 磊

为了使刑法解释学实现理论上的精深化并提升对司法实务的渗透能力,我国刑法学者已开始重视法律解释学的功用,有学者主张“从刑法注释走向刑法解释学”〔1〕刘仁文:《刑法解释研究》,载《环球法律评论》2010年第5期;徐岱:《刑法解释学的独立品格》,载《法学研究》2009年第3期。,亦有学者提倡“从形式的解释立场转向实质的刑法解释立场”或者主张“刑法学的研究重心应是解释刑法”〔2〕张明楷:《刑法学研究中的十大关系》,载《政法论坛》2006年第2期;张明楷:《实质解释论的再提倡》,载《中国法学》2010年第4期。,通过法学方法论上的学术训练来推动我国刑法解释学的发展已成为共识。总体而言,我国当下的刑法解释学已摆脱了过去“就法条注解法条”式的稚嫩局面,刑法解释学已被视为“高层次的学问”,刑法解释学的水准也成为衡量刑法学人贡献大小的重要尺度。〔3〕我国刑事解释学有所谓“形式解释论”与“实质解释论”之分,但在法学方法论上并无实质性的贡献。两种立场争论的介绍与评论,参见陈兴良:《形式解释论与实质解释论:事实与理念之展开》,载《法制与社会发展》2011年第2期;周详:《刑法形式解释论与实质解释论之争》,载《法学研究》2010年第3期;陈坤:《重申法律解释的明晰性原则》,载《法商研究》2013年第1期;欧阳本祺:《走出刑法形式解释与实质解释的迷思》,载《环球法律评论》2010年第5期。

如果审视我国刑法解释学的研究现状,对当代法哲学、民法解释学、宪法解释学等其他学科的前沿学术成果吸收不足,刑法学界忽略其他学科研究成果的现象值得反思。我国刑法学者在解释法条时缺乏成熟的方法论,仍然停留在所谓“形式解释”与“实质解释”之争阶段。但无论是形式解释论,还是实质解释论,均存在学术方法论上的局限性。

一、解释刑法条文应当恪守的基本规则——“实质解释论”的困境与反思

在反思“形式解释论”的基础上,“实质解释论”者主张应当处理好批判立法与解释法律之间的关系,刑法解释学的妙用在于:通过法学方法论上的训练而不断修补法条的文字缺陷与立法漏洞,为了保护法益而应当对法条进行实质性的解释,将文理解释与论理解释相结合,使刑法解释学走向专业化与精致化。〔4〕为强调刑法解释学的价值,甚至能得出令人匪夷所思的结论。“即使刑法有缺陷,我们也应当运用解释方法,将其解释得正当、没有缺陷……刑法本身并没有那么多缺陷,许多缺陷是解释者制造出来的,一些人制造了所谓的缺陷再去批判它。”张明楷:《刑法解释理念》,载《国家检察官学院学报》2008年第6期。依该论点,批判立法往往阻碍刑法学术的发展?或者说立法的漏洞均可通过解释论来修补?即使暂且不论我国刑法典立法水平相较德、日等国有所差距的现实,德、日等国学者也鲜有人主张可以通过刑法解释学弥补刑法条文的全部或多数漏洞。“实质解释论”的支持者自信能够通过刑法解释学的推演对存在漏洞的刑法条文进行修补,能够将现代刑法学的人权保障与保护法益思维移植入前现代的法律条文,甚至可以“化腐朽为神奇”,能够将立法上有缺陷的法律条文通过实质解释而变得没有缺陷。〔5〕例如,我国《刑法》第114条与115条规定了以“其他危险方法”能够成立危害公共安全罪,实质解释论的支持者则鲜明地主张:不应当过度扩大“其他危险方法”的适用范围,“其他危险方法”应当与放火、决水、爆炸等行为的严重程度大致相当,而不是泛指任何具有危害公共安全性质的方法(例如,行为人通过邮寄带有炭疽杆菌的邮件行为不应被认定为危害公共安全罪的行为),将“其他危险方法”解释为具体危险犯更能够限缩刑法处罚的范围,进而实现刑法的谦抑性,防止刑罚的滥用。“实质的解释论”认为,只要是符合立法的目的,既可能进行扩张解释而入罪,也可能进行限缩性解释而出罪,认为实质解释论只能导致入罪的观点是不正确的。参见张明楷:《论以危险方法危害公共安全罪》,载《国家检察官学院学报》2012年第4期。然而,本土的“实质解释论”其实在法学方法论上存在着若干缺陷,如果允许司法官为追求所谓“实质正义”而僭越制定法,即假“约法”之名而行“造法”之实,则有可能导致出现不利于被告人的类推适用,更会损害制定法的“法安定性”价值。

(一)“释法”与“造法”之间的界限

在当下的刑法学界,已有学者认为区分扩张解释与类推解释几乎是“不可能的任务”或根本无必要进行区分。〔6〕参见黎宏:《“禁止类推解释”之质疑》,载《法学评论》2008年第5期;杜宇:《刑法上“类推禁止”如何可能——一个方法论上的悬疑》,载《中外法学》2006年第4期;[德]埃尔马·邦德:《类推:当代德国法中的证立方法》,吴香香译,载《求是学刊》2010年第3期。亦有中肯的见解反对过度的类推适用,主张根据“语词含义”区分扩张解释与类推解释的见解,参见刘明祥:《论刑法学中的类推解释》,载《法学家》2008年第2期;曲新久:《区分扩张解释与类推适用的路径新探》,载《法学家》2012年第1期;冯军:“论刑法解释的边界与路径”,载《法学家》2012年第1期。突破刑法条文的文义范围进行类推性解释,以保护法益与追求条文间的相互融贯为目标,通过考察所谓“事物的本质”超越国民的合理预期将法律无明文规定的行为类型类推入罪甚至“量刑反制定罪”,这似乎已成为刑法学界的学术热点之一。然而,相对罪刑法定原则在现代刑法中的地位而言,保护法益与追求法条间的体系融贯可能并非刑法解释学所优先考量的因素,其更非造法性类推解释得以正当化的充足事由。

如何识别、判断“约法”与“造法”之间的界限?刑法学者在修补法条漏洞时如何权衡制定法安定性与实质正义间的冲突?如果考察德国、美国的法律解释学的发展脉络与学说演进,区分制定法内约法、制定法内造法与制定法外造法在学术方法上其实是有章法可因循的。

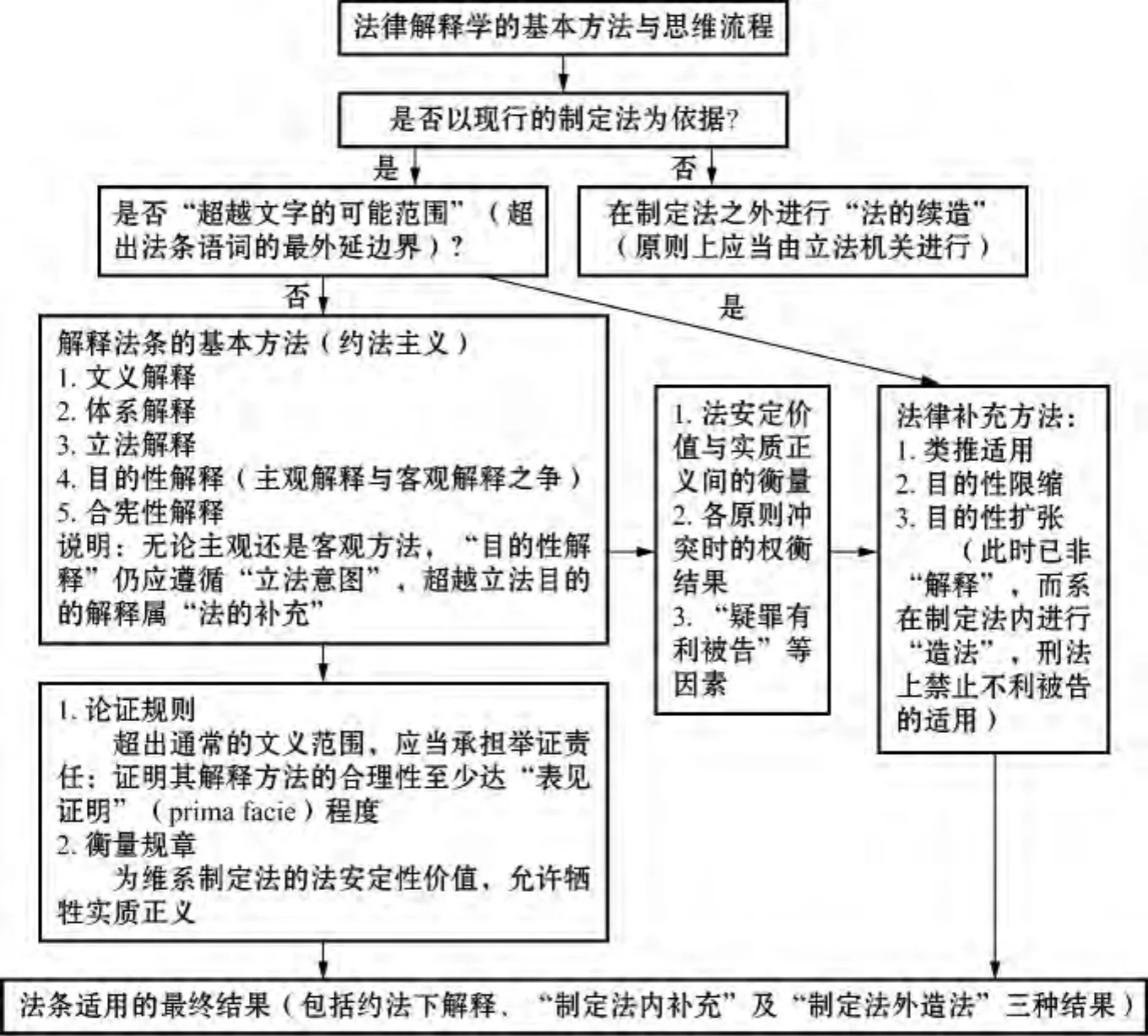

1.法律解释的基本方法与规则

“解释”与“造法”间的界限应当如何区分?德国学术界对此主要有“依照制定法的字面含义”〔7〕[德]卡尔·恩吉施:《法律思维导论》,郑永流译,法律出版社2004年版,第127页。“事物的本质”〔8〕参见[德]亚图·考夫曼:《类推与事物本质》,吴从周译,台北学林文化事业出版公司2003年版,第103页。“法律的真正意义”〔9〕[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2005年版,第204~207页。等不同主张。但依据德国通说,“解释”与“制定法内造法”以及“制定法外造法”的界限应当是“可能的文义范围”,如果解释超出了法律语词的日常意义与可能的字义边界,该解释则有造法之嫌。〔10〕蔡惠芳:《刑法的解释与适用》,作者自刊本2004年版,第66~67页。在未超出可能的文义范围前提下,允许进行“合目的性解释”,方法上有“主观解释”与“客观解释”之争。如果法官超出文义的所有可能边界来进行所谓“解释”,该解释性质上应属“造法”而非真正的解释,根据造法的方法可将其区分为“制定法内造法”与“制定法外造法”,前者主要是指“类推解释”“目的性扩张解释”及“限缩性解释”,后者则是允许法官部分担当立法者解释通过造法弥补立法漏洞(参见以下图示)〔11〕参见吴元曜:《法律适用方法论》,台北元照出版公司2010年版,第185页。。虽然,通过刑法教义学与刑法解释学进行造法并非绝对不允许,但解释法条却必须建立在系统的方法论训练基础上,更重要的是遵守基本的解释规则并保持解释过程的开放性,否则解释的结果可能会僭越制定法。

通过以上图示,可以肯定的是:类推适用与目的解释间其实是有边界的,如果某一解释方法已超出了法条文义的最外延边界(例如将我国1997年《刑法》第263条第6项抢劫罪中“冒充”的主体扩张解释为有真实身份的军警),往往构成类推解释或超越立法目的扩张性解释(在制定法内造法)。〔12〕参见张明楷:《罪刑法定与刑法解释》,北京大学出版社2010年版,第142页;黄继坤:《刑法类推解释如何得以进行》,载《现代法学》2011年第5期。不过,令人惊诧的是,虽然我国刑法学术界早已受现代刑法启蒙思潮的影响,罪刑法定与刑法人权宪章的思维在学术界已被普遍接受,但仍有学者将“类推思维”等同于“类推适用”〔13〕例如,提倡“类推思维”的支持者经常以德国刑法学者考夫曼(Arthur Kaufmann)的思想为论据,有些学者推论禁止解释、禁止类推是“立法者天真的纪念碑”,但殊不知考夫曼的论证是建构在哲学立场上认识论的基础上(在方法上属一元论,与黑格尔哲学有某种历史的联系),只要认真研读考夫曼先生的论著,我们能够发现:考夫曼是从法哲学意义论证应当根据“事物的本质”建构起“类型化”(Typus)模型,为司法者进行“涵摄”(Subsumtion)提供思考的方法,考夫曼对“法安定性”的价值是坚信不疑的,类推思维是归纳方法与演绎思维的组合,是法官在遵守制定法的权威与价值的基础上,去判定“类型化”概念的思维方法,而并非像我国学者所误解的那样,可以任意违背立法目的假借扩张解释之名进行不利被告的类推入罪。易言之,此类推非彼类推,我国部分刑法学人不假思索地将类推思维理解为“类推适用与目的解释没有本质区别”,这可能是对考夫曼法哲学的误读。,各种“不利于被告的类推适用”常假借“当然解释”“目的解释”“扩大解释”之名被论证成具有正当性。

2.实例检验:“实质解释论”下“造法”与“释法”的界限

以法条竞合时的适用规则为实例,再去检验“实质解释论”的立场与思维流程,或许可发现:我国学者有时将“解释”混同于“制定法内造法”,将超出“文义可能范围”的类推适用、超越立法意图的扩张解释、目的性限缩均视为实现“实质正义”或保护法益的方法。例如,我国1997年《刑法》第266条明确“本法另有规定的,依照规定”,即其他诈骗行为(保险诈骗、集资诈骗等)依特别法条而适用,不再适用第266条的普通诈骗罪。但是,如果特别法条规定的入罪数额起点较高而不适用特别法条时(例如集资诈骗8万元尚未达到入罪的最低数额10万元)能否依照普通诈骗罪处理?对此,“实质解释论”者认为:既然依照普通诈骗罪诈骗3000元以上即可入罪,集资诈骗8万元对法益的侵害更重,依所谓“举轻以明重”思维应当依照普通诈骗罪论处。〔14〕张明楷:《刑法学》,法律出版社2007年版,第372页以下;张明楷:《法条竞合中特别关系的确定与处理》,载《法学家》2011年第1期;张明楷:《诈骗罪与金融诈骗罪研究》,清华大学出版社2007年版,第324页。如何理解266条“本法另有规定的,依照规定”的文义与立法意图?“实质解释论”将之解释为“本法另有规定进行处罚的,依照规定;如果特别法条不能处罚的,再依照普通法条处罚”,暂不论该解释者所主张的“实现实质正义”与保护法益是否与刑法的人权保护机能及国民对法条的合理预期相冲突,上述解释至少形式上违反了制定法上的“禁止反言”要求。从“回锅”思维出发,认为“本法另有规定的,依照规定”存在例外(出现所谓的“实质不正义”时),但是适用的结果则会超出刑事被告人及普通国民的合理预期。更何况,从法学方法论角度必须要审视的是,当法安定性价值与所谓实质正义有所冲突时,是实质正义优先还是优先维系制定法的法安定性?“实质解释论”片面强调:集资诈骗8万元行为具有可罚性,对之入罪并不违反罪刑法定原则。但是,其已经制造了新的裁判规则:违反所谓的实质正义时,即使立法者未明确表示,“本法另有规定的,依照规定”条款也应有适用上的例外。从法学方法论而言,如何解释“本法另有规定的,依照规定”,民法解释学中的“利益衡量”与“评价法学”思维或许可供借鉴,除非不进行造法可能将导致刑法体系的崩溃或刑法法治化的深层危机,否则制定法的安定性应当被推定为优先考量(即使是量刑较轻或论处无罪)。如果将“实质解释论”的思维方法贯彻到底,不仅导致刑法条文丧失明确性与安定性,还会将“重刑化”的适用结果论证为正当与合理,进而导致整个刑法条文体系的紊乱。例如,我国1997年《刑法》第345条的盗窃林木罪的最高法定刑为十五年有期徒刑,而普通盗窃罪的最高法定刑为无期徒刑,如果盗窃林木价值巨大甚至远远超过普通盗窃行为的财产价值(例如达1 000万元以上),能否为了实现所谓的实质正义,将盗窃林木行为适用普通盗窃罪以无期徒刑论处?“实质解释论”认定为了保护法益,特定情形下可“量刑反制定罪”,即根据普通盗窃罪对“盗窃林木数额极其巨大的”可以判处无期徒刑。〔15〕张明楷:《刑法分则的解释原理(下)》,中国人民大学出版社2011年版,第711页。为了追求不同法条间的量刑均衡,无视特别法条在行为定性上较普通法更能“充分评价”(Vollverwertungsprinzip)的现实,为了追求所谓量刑公正而随意适用重罪名,殊难想象:在人权思维已成为世界发展潮流的21世纪仍有此论断者。由于对欧美现代法哲学思潮缺乏细致的考察以及未能关注二战后欧美法学方法论上的转型发展,实质解释论对“实质正义”的理解可谓是荒腔走板,将“感觉正义”凌驾于制定法,进而导致其解释结果令人匪夷所思。

3.类推解释与合目的性解释

刑法启蒙思潮出现之后,除了少数国家在历史上曾经明文允许类推定罪之外,〔16〕明文允许类推入罪的立法例,可参鉴1926年苏联刑法、1935年德国的纳粹刑法及我国1979年《刑法》第79条之规定等。二战后,欧美国家在反思纳粹政权迫害人权惨烈教训的基础上,已严格禁止不利于被告的类推定罪。为了将类推解释予以正当化并于刑事个案中适用,我国有少数学者对类推适用进行了“学术翻新”,即将类推适用伪装成扩张解释的形式以得出不利于被告的类推入罪结果。为了扩张类推适用的范围,“实质的解释论”常使用“开左灯、朝右转”的策略,个案解释时经常会将类推适用等同于目的性解释。例如,如果将“与军人配偶长期通奸的行为”解释为我国《刑法》第259条的“同居”行为,再以破坏军婚罪论处,将“相似但不同”的行为同等入罪处理有类推定罪之嫌。为了说明类推适用的方法论,不妨以古罗马《十二铜表法》中“四足动物伤人者,畜主必须负赔偿责任”的规定为例,为了追求所谓的“实质正义”,“实质解释论”在方法论上有其致命弱点。

大前提:当一头四脚动物出于兽性对他人造成损害时,动物所有权人应负损害赔偿责任;

小前提:现在,有一头两只脚的鸵鸟相当狂野,亦有可能对他人造成损害;两只脚的鸵鸟与四只脚的动物同样地狂野,有时会兽性发作袭击罗马人;

结论:狂野的动物出于兽性致他人损害应当赔偿才是立法上真正目的;“四只脚”只是列举而不可能穷尽所有的动物类型,所以两只脚的狂野动物即鸵鸟可适用本条文。〔17〕参见[德]Ingeborg Puppe:《法学思维小学堂》,蔡圣伟译,台北元照图书出版公司2010年版,第120页。

如果借用“实质的解释论”对之推演,其推导过程与结果为:在所谓的“目的性解释”思维之下,只要对“四只脚的动物”进行“当然解释”或扩张解释即可,而不构成类推适用。实质的解释论亦会认为,只要通过“合目的性的解释”即可将两只脚的鸵鸟适用于本条,或许罗马的立法者在立法之初未曾想到有两只脚的狂野动物存在,但解释者在解释法条上的概念时应当“与时俱进”适应时代的变化。〔18〕主观解释论者会倾向认为,“四只脚”系“动物”的修饰语,属多余的限定,会导致出现“隐藏的漏洞”(事实的过度类型化反而导致法条适用范围受到不合理的限制),从立法者的主观意图来看,两只脚的野生动物也能够适用;而客观解释方法则可能认为,法条中的事实概念应当与时俱进,随着时代的发展与人们观念的变化,两只脚的鸵鸟当然可适用于上述法条。本实例中,主观解释与客观解释均宣称符合“立法意志”,针对本例解释的结果也完全相同,但均忽视了:两只脚毕竟不能等同于四只脚,其实际上是通过类推思维与扩张解释的方法得到结果。此外,制定法的明确性、安定性价值可能因其所谓的目的性解释而受损,因为其解释方法超越了通常的文义范围。那么,在适用法条时,将原本“相似却有重大差异”的不同事物适用同一法条究竟系“合目的性解释”还是“类推适用”?〔19〕“类推适用,系就法律未规定之事项,比附援引与其性质相类似之规定,而为适用;扩张解释,则系因法律条文失之过窄,不足以表示立法之真义,乃扩张法文之意义。”杨仁寿:《法学方法论》,中国政法大学出版社2012年版,第210页。事实上,从语词的文义范围与国民的通常语言经验来看,“四只脚的动物”概念不能够包含、涵摄“两只脚的鸵鸟”,根据立法意图解释(无论是主观解释还是客观解释方法)均难以扩张本条文的适用范围,必须通过类推解释方能证立(在制定法之内进行造法)。如前所述,“约法”性质的解释与“制定法内造法”的界限在于“法条语词的可能文义范围”,某种解释如果超出法条所有可能的语义(Gesetzainns)之界限,其性质上应属“法的创造”(Rechsneuschpöfung),不利于刑事被告人的法官造法已不被现代刑法条文所允许。〔20〕参见[德]汉斯·海因里希·耶赛克:《德国刑法教科书》,徐久生译,中国法制出版社2001年版,第191~196页。但是,令人大跌眼镜的是,我国学者在理解耶赛克先生的类推观点时,居然将尊重立法意志前提下的“目的性解释”等同于扩张解释、类推解释、限缩解释,恰恰未能注意到耶赛克先生仍然认为约法与造法是有明确的界限的(是否超出条文的所有可能文义)。易言之,对立法意志的尊重与否是区分解释与造法的前提,我国有些刑法学人居然将造法与目的解释进行等同,在法学方法论上缺乏严谨系统的训练是导致错误结论的原因之一。其实,耶赛克先生表达得很清楚:疑罪不利被告只能是在约法的前提下,造法性质的类推必须遵守“疑罪有利被告”的规则。对耶赛克先生观点的误解,可参见刘艳红:《实质刑法观》,中国人民大学出版社2009年版,第220页。依照“实质解释论”的解释方法,我国1997年《刑法》第358条“强奸后迫使卖淫的”可作如下理解:

大前提:(男性)强奸(妇女)后迫使卖淫的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或没收财产;

小前提:妇女使用暴力强迫成年男子与其性交,再强迫该男子向其他女子或男子卖淫的;

实质解释的方法:我国1997年《刑法》358条的“强奸”含义与236条中的“强奸”的概念并不完全相同,358条的“强奸”类型可以包括女性对男子性权利的侵害,妇女有可能侵害男性的权利,为保护男性法益应进行扩张解释。

结论:妇女也属于358条规定“强奸后迫使卖淫的”的犯罪主体范围,最高刑罚可论处无期徒刑。〔21〕张明楷:《刑法分则的解释原理(上)》,中国人民大学出版社2011年版,第52~53页。

超出法条语词文义的范围,违背立法意志,根据实质正义(保护法益)对法条的适用范围进行任意的类推解释与目的性扩张解释(往往是加重被告人罪责),解释的结果有时会令人匪夷所思,实质解释论造法性质的解释在上述实例中已可谓是显现无余。

如果考察中国刑法思想史,主张在断狱中应当遵守罪刑法定的思潮,在中国法制史上亦不无印证。据学者考证,早在战国时代,“援法定罪”的思想已经出现。〔22〕例如,《墨子·经说》明确主张“罪不在禁,惟害无罪,殆姑”,意为不为法律条文所明令禁止的行为应当以无罪处理,与现代刑法的“罪疑有利被告”思想相当接近。参见谭家健、孙中原:《墨子今注今译》,商务印书馆2009年版,第32页。古代中国明确反对类推适用的法令并不鲜见,《晋书》《刑法志》《唐律疏议》《大清律例》等均对类推适用持鲜明的反对立场。〔23〕反对类推适用的主张与律令,例如宋代光宗绍熙元年下诏:“明示中外,其有法者,只当从法;其合比附比类者,不得更引非法之例,令御史台觉察,必罚无赦。”再如,《大清律例·断罪引律令》云:“凡官司断罪皆须具引律例,其特旨断罪,临时处治不为定律者,不得引为比律。若辄引比,致断罪有出入者,以故失论。”参见陈弘学:《类推适用或禁止——〈墨子〉“罪不在禁,惟害无罪,殆姑”新诠》,载《华梵人文学报》2012年第18期。超越法条文义的界限,以保护法益与实现法条间体系融贯为诉求,将类推适用论证为“合目的性解释”而进行“比附援引”,“实质解释论”对罪刑法定原则的恪守程度似乎还不及古代中国律令。

(二)缺失方法论基础的实质正义可能只是“感觉正义”

从前述“实质解释论”的基本思维方法来看,其不仅难以区分造法性质的“扩张解释”“类推解释”及“目的性限缩”与约法主义的“合目的性解释”之间的必要界限,其在方法论上更致命的缺陷则是:因缺乏“利益衡量”“价值权衡”“解释时寻求合宪性”等多元化思维,将解释结果的正当与否建立在对“保护法益”与实现所谓“实质正义”问题的论证上。〔24〕“作为解释者,心中当永远充满正义,目光不断往返于规范与事实之间。惟此,才能实现刑法的正义性、安定性与合目的性。”该论断在思考方向上是值得称颂的,但却未能说明其主张的正义是制定法严格检验的正义还是刑罚正义以及当正义与法安定性发生冲突时应当如何处理。张明楷:《刑法分则的解释原理(上)》,中国人民大学出版社2011年版,序言部分。当制定法的法安定性价值与实质正义冲突时,“实质解释论”往往主张:对刑法条文的解释则要优先考虑所谓的“实质正义”“实质的可罚性”“追求条文间的体系融贯”(例如将盗窃林木行为比照或直接适用普通盗窃罪论处无期徒刑)等“正义”价值。不过,未经制定法严格检验的正义可能会导致更严重的不正义。依据实质解释论之所以会出现各种荒谬的解释结果,其根本原因并不完全在于其坚持所谓的实质正义,而是缘于其对法安定性价值的忽视、哲学立场上的旧黑格尔主义、方法论上缺少“科际整合”方法(对法理学、宪法解释学、民法解释学的学术前沿动向把握不足)等综合因素而致。

1.保护法益与保持各条文体系的融贯性均不足以证立类推解释的正当性

有刑法学者以“举轻以明重”(argumentum a minori ad maius)与“举重以明轻”(argumentum a maiori ad minus)之思维,主张为实现实质正义可以有限度地承认类推适用的正当性。〔25〕参见[德]卡尔·恩吉施:《法律思维导论》,郑永流译,法律出版社2004年版,第188页。例如,依照“举轻以明重”之思维,可将我国1997年《刑法》第17条第2款“故意杀人、故意伤害致人重伤”等八种罪名扩张适用于类似的犯罪行为(例如14—16周岁未成年人实施绑架后再杀害被害人的情形),既然14—16周岁的未成年人对普通的故意杀人罪要承担罪责,如果其他犯罪行为类型中也出现杀人行为的,也应当追究刑事责任,允许法官定绑架罪后再比照1997年《刑法》第17条处理;〔26〕参见2002年全国人大常委会法制工作委员会《关于已满14周岁不满16周岁的人承担刑事责任范围问题的答复意见》。如果依照“举重以明轻”之思维,允许“量刑反制定罪”,嫖宿幼女行为如果“情节恶劣的”可以比照强奸罪论处死刑(嫖宿幼女罪最高法定刑仅十五年而强奸罪最高法定刑为死刑)。两种思维方式虽略有不同,但均可能导致不利被告的类推适用,保护法益与追求法条间量刑均衡似乎是主张类推适用的主要理由。

但是,相对罪刑法定原则与现代刑法的人权宪章功能,保护法益与实现法条间量刑均衡并非法条解释中的决定性因素。与民事责任的结果不同,实施刑罚的结果必然会限制、剥夺被告人政治权利、人身、财产、生命等基本自由,法官超出法条文义的所有可能范围而作不利于被告的类推解释,将使被告处于更不利的地位。从法经济学角度,不利的类推适用造成的结果是:因立法技术等因素而导致的立法错误成本主要由涉嫌犯罪的被告人来承担。更何况,解释法条除考虑逻辑因素外,还必须考虑法益衡量、法官造法性裁判的错误成本、原则间次序等诸多因素,方能使制定法内造法具有正当性。从我国1997年《刑法》第17条适用的对象与范围来看,对14—16周岁未成年人追究罪责仅限于特定的八项罪名,无论是从未成年人犯罪的刑事政策(2012年新刑事诉讼法已明确“教育为主、惩罚为辅”)来看,还是从《儿童权利国际公约》等国际人权条约来观察,对1997年《刑法》第17条的罪名进行不利被告人的扩张性解释或类推解释是不正当的,其在方法论上因未能充分考虑“利益衡量”“价值法学”“各基本原则的先后次序”等诸因素而得出不利于被告的类推适用结果。

2.解释者应尊重制定法的法安定性

虽然,无缺陷、无漏洞的立法体系在现实中是不可能存在的,但是否意味着可允许法官通过制定法内的造法活动来弥补法条体系上的各项漏洞?我国1997年《刑法》已规定了罪刑法定、平等适用刑法、罪刑相适应等诸原则,如果允许解释者肆意将类推解释论证为“合目的性解释”再得出不利于被告的结论,现代法治国中的罪刑法定原则将形同虚设。〔27〕正如有学者所云:“罪刑法定原则堪称是刑法上的帝王条款……然而,在刑法分则或附属刑法中,法律人供奉该帝王条款的诚意一再受到测试,考验我们究竟有多认真地看待这个原则。”蔡圣伟:《刑法问题研究》,台北元照出版有限公司2008年版,第421~422页。如果某种解释超出了条文文义范围,与民法解释学不同,刑法解释学上的类推适用、扩张适用原则上应当遵守“疑义有利被告”禁止不利被告人的类推定罪,因为刑罚剥夺人身自由甚至生命的严厉程度远远超过民法。易言之,刑事法上法官凌驾立法意图进行造法所造成的风险成本远远高于民事领域,对刑法的条文解释必须在文义许可的范围内并且不违背立法意志的前提下进行,否则即属于制定法内的造法(应禁止作不利于被告的类推与扩张解释)。有利于被告的类推及限缩性解释,在现代法学方法论上则被允许,现代刑法具有人权宪章功能而非允许“为了保护法益不择手段”。例如,将交通肇事后因重伤逃离现场急往医院医治的肇事人不以我国1997年《刑法》第133条“逃逸”行为论处,即属于有利于被告人的限缩性适用。不过,如果对刑法条文的解释是在遵守文义范围与立法意志的前提下做出的,无论解释结果有利被告还是不利于被告则均被允许,因为被告人既无权修改立法更无权抗辩法官依法适用法条。除非立法因极度的不正义且通过立法机关修法或因违宪审查被宣告无效,法官应当尊重制定法的法安定性而不得任意作不利被告的类推适用与扩张适用。简言之,依照现代司法上的权力分立原则,刑事领域内法官即使是在制定法内造法,原则上也不被允许,除非依据制定法的解释结果有利于刑事被告人。在刑事领域,司法官超越制定法而以正义之名造法,除非其有立法授权并遵守刑法基本原则,否则将使其自身陷入立法者与司法者双重身份而受到公众与法律人的质疑。

二、法哲学立场的转换对提升刑法解释学品质的意义

解释者以解释代替涵摄的方法固然可以给出法条适用的结果,但因方法论上存在循环解释而难以令人服膺。如果刑法解释演变成了解释结果的结果,解释的方法则是在结果已先被确定后,再演绎出来各种理由,“循环论证”代替了深层的理性思辨与多元价值衡平,我国刑法解释学的远景则令人担忧。

(一)解释者如何避免诠释学上的“循环解释”现象?

由于解释者在解释法条之前,往往具有“前理解”的背景(例如语言经验的差异、将不同事实类型化的能力不同、理性能力的差异等),文本与解释者间有“时代间隔”,所以在诠释学哲学家看来,对文本的理解不可能存在“唯一正确的理解”,相反主观性却很强。〔28〕参见[德]阿图尔·考夫曼、温弗里德·哈斯默尔:《当代法律哲学和法律理论导论》,郑永流译,法律出版社2004年版,第372页。依照部分诠释哲学家的立场,法律人解释文本的过程与方法并非是发现真理的过程,在决定某项事实是否为法律条文所涵摄之前,为获得文本的理解则必须借助生活经验事实,由此则形成了所谓“循环解释”现象。〔29〕但是,夸大解释者对法条的误读或主观性有些言过其实,解释者的理性思考能力对法律的框架秩序的整体性认知仍然是可行的且有现实意义的,在不确定中寻找法条语义的确定性正是刑法解释学的任务之一,无必要完全否定存在论的哲学立场。存在论与认识论在犯罪论上的意义也至关重要,建构在二元论立场上的新康德主义法哲学认为“价值”“当为”不是科学实证的对象,而是归责的基础。参见[日]宗冈嗣郞:《犯罪论与法哲学》,陈劲阳、吴丽君译,华中科技大学出版社2012年版,序言部分。例如,要理解刑法条文中的“武器”概念,要首先借助生活经验将不同的武器予以类型化,但类型化的武器概念则可能不能涵盖特定的武器类型,“高浓度的硫酸”究竟是否系武器,需要借助解释者之前对其他武器(如枪支、匕首等)的理解与共识再对其判断。〔30〕正是洞察到解释者的前理解背景,考夫曼也认定法条涵摄过程其实是类推思维的结果,刑法解释者不可避免地要使用类推方式得出法条适用的结果,在考夫曼看来,“类型”无法被定义,只能被描述。参见[德]亚图·考夫曼:《类推与事物本质》,吴从周译,台北学林文化事业出版公司2003年版,第117页。

1.黑格尔主义法哲学“辩证”(Dialektik)思维对现代法学方法论的渗透力

与康德哲学最大的不同是(区分应然与实然),黑格尔法哲学系一元论认为应然与实然可以辩证。黑格尔法哲学的基本立场是:将早期欧洲自然科学的决定论思维植入法哲学(黑格尔所处的时代自然科学已是成就非凡),认为“绝对理念”(absolute Idee)是绝对的现实存在,精神与客观世界构成统一体。〔31〕“凡物莫不有一本质,这无异于说,事物真正地不是它们所直接表现的那样。所以要想认识事物,仅仅从一个质反复转变到另一个质,或仅仅从质过渡到量,从量过渡到质,那是不行的;反之事物中有其永久的东西,这就是事物的本质。”仔细推敲,该论断颇似中国古代哲人老子在《道德经》开篇明义的“道,可道,非常道;名,可名,非常名”,“道”如果可被说出来或已经被说出来,那可能并非真正的道,“道”可体现于事物间的辩证关系。[德]黑格尔:《小逻辑》,贺麟译,商务印书馆2012年版,第242页。如果将黑格尔哲学一元论的哲学立场运用于法律解释领域,则会“将事实与规范统一”视为客观实体,将法律解释的目标视为发现真理与获得“唯一正解”的过程,认定通过法规范秩序的识别,解释者只要穿梭于法条与事实之间往往可获得正确的解释。〔32〕“目光在事实与法律规范间来回穿梭是法律适用的普遍特征。它首先选择可能适合于该事实的法律规范,然后淘汰被证明不能适用的法律规范。”[德]伯恩·魏德士:《法理学》,丁小春、吴越译,法律出版社2003年版,第296页。例如,20世纪德国民法解释学的领军人物拉伦茨(Larenz)在方法论上传承了黑格尔哲学一元论立场,将辩证法引入民法解释学,认为法官适用法条的过程也是一个辩证的过程,法官的任务是在法律规范与具体个案事实之间往返以探寻出正确决定(richtige Entscheidung)。〔33〕Vgl.Karl Larenz,Das Problem der Rechtsgeltung,1967,S.39-41.易言之,在拉伦茨看来,事实与法律规范之间是彼此互动、交融的关系,法律规范与个案事实之间并不存在对立关系,而应当是辩证的统一。〔34〕“大部分的法律都是经过不断的司法裁判过程才具体化,才获得最后清晰的形象,然后才能适用于个案,许多法条事实上是借裁判才成为现行法的一部分。无论如何,法规范的发现并不等于法律适用。法律方法论必须把这项认识列入考量。”前注〔9〕,拉伦茨书,第20页。正是由于拉伦茨法哲学与黑格尔哲学有历史脉胳上的联系,其反对法实定主义,将法律解释的方法建构在“客观精神”之下,法官作为“法共同体”(Rechtsgemeinschaft)的成员应当在探寻法的“共同意志”(wirklich seiender Gemeinwille)基础上而适用法律。〔35〕拉伦茨在二战期间与纳粹政权曾有着密切的联系(在学术立场上曾为纳粹政权鼓吹领袖法),其本人也曾加入纳粹党,其将领袖法凌驾于宪法之上,认定德意志民族精神才是法秩序的核心价值,这成为其一生中的污点。参见黄瑞明:《纳粹时期的拉伦茲:德国法学的一页黑暗史》,载《台大法学论义》2003年第5期;顾祝轩:《制造“拉伦茨”神话》,法律出版社2011年版,第151~160页。以此来看,拉伦茨的法学方法论可谓是新黑格尔主义法哲学的某种变体。

在所谓的辩证思维下,〔36〕“内在否定性辩证法,则是把握整个黑格尔《法哲学原理》的思想内容的方法论钥匙。内在否定性是事物自身的内在生命力,它作为事物的内在展开过程,具有生长性以及基于这种内在生长性的强大逻辑力量。”高兆明:《黑格尔法哲学原理》,商务印书馆2010年版,第8页。解释法条的过程被视为发现“唯一正确答案”的活动,解释的方法注重于“在事实中发现规范、在规范中涵摄事实”,法律规范与案件事实间产生循环论证,这或许是黑格尔哲学渗透至法学方法论的明证。〔37〕王泽鉴先生的民法解释方法也受拉伦茨的影响,将涵摄的过程理解成一个辩证的过程。“一方面,须从法律规范去认定事实,另一方面,亦须从案例事实去探求法律规范,剖析要件,来回穿梭于二者之间,须至完全确信,案件事实完全该当于所有的法律规范要件时,Subsumtion的工作始告完成,可进而适用法律,以确定当事人间的权利义务关系。”王泽鉴:《法律思维——请求权基础理论体系》,北京大学出版社2009年版,第162~163页。

2.“唯一正解”思维——“形式的解释论”与“实质解释论”的共通之处

黑格尔辩证法的特点之一即是将正题、反题与合题视为辩证统一,“绝对”即是有也亦是无,认识事物应当在部分中把握全体,必须通过理性从整体上把握正题与反题之间的关系,唯有全体才是实在的。〔38〕参见[英]罗素:《西方哲学史(下)》,马元德译,商务印书馆1997年版,第278~279页。罗素对黑格尔法哲学观不无讥讽:在黑格尔那里,舅舅之所以为舅舅,必须通过外甥才能证明,如果舅舅只是知道别人称其为舅舅,舅舅就不能算真正的舅舅,黑格尔的思维虽辩证,但对提升人的实质理性可能系无用的概念。如果将黑格尔哲学的辩证法运用到刑法解释学,法律规范与个案事实间可称作互动、融贯的关系,正题与反题构成合题后方能得出正确的判决。例如,在确定刑法上“盗窃”行为的各种类型时,应当通过案件事实先归纳盗窃的类型,再寻找反题(找出非盗窃行为的类型),而要知晓究竟何种行为类型属盗窃,则又必须检验刑法条文中“盗窃”的定义。当解释者遇到非典型的盗窃行为(例如利用银行ATM机故障而取款的行为),“形式的解释论”与“实质的解释论”均认为:只要将我国1997年《刑法》第264条“盗窃”行为通过刑法教义学进行解释确定盗窃的内涵形成逻辑学上的大前提,再视该行为类型能否为大前提的“盗窃”概念所涵摄,应当能够得出正确的结论。〔39〕张明楷先生认为,盗窃罪与诈骗罪可能存在部分竞合关系,但却并未能回答:法条部分竞合时,是依轻法还是依照重法条论处?如果遵循“疑罪有利被告”,应当以诈骗罪论处,但张明楷先生已撰文明确指出许霆案应当依照盗窃罪论处,其认为许霆案不适用于法条竞合的情形。其实,得出结果未必需要一定从法条竞合理论入手,选择确定与法条竞合不是同一概念,立法技术导致的适用困境不应当由被告人埋单,依疑义有利被告即可解决困境。当前,刑法学界流行的两种解释立场的共同之处在于:均认定通过逻辑学、语词的概念界定、判断个案事实的类型与本质,应当能够得出正确的判决结果。只不过,“形式解释论”与“实质解释论”略有不同的是:前者主张对刑法条文语词的解释必须先行尊重通常的文义与立法意图再考虑犯罪实质,后者则主张应当与时俱进地理解语词的概念不拘泥于字面含义或是立法的最初意图。〔40〕二者核心的区别体现在解释的先后次序上,形式解释论主张形式判断必须在前,之后才能再进行实质判断,而实质解释论认为实质可罚性的判断可优先于形式解释。参见陈兴良:《形式解释论的再宣示》,载《中国法学》2010年第4期;另有学者鲜明指摘,实质解释论对罪刑法定原则可能会造成冲击,参见邓子滨:《中国实质刑法观批判》,法律出版社2009年版,第152~170页。例如对1997年《刑法》第263条“冒充”军警抢劫的理解,前者认为应当严格尊重立法意志禁止将真实身份的军警适用本条款,后者则认为真实身份的军警实施抢劫对法益的侵害更甚于普通主体,所以应当适用本条款加重处罚。不过,二者均认定其应当在法律适用中“发现真理”,即使解释者的能力存在差异而且不同的解释者结论可能不同,但绝不能否定:某案件事实能否为法条所涵摄,在客观上应当有唯一正确的答案。

黑格尔哲学自其诞生之始,与其当时的“发现真理”的自然科学思潮有着历史联系,所以黑格尔的辩证思维难免带有欧洲早期自然科学“决定论”思维的余音。总体而言,我国现实的刑法解释学的基本思维仍是“唯一正解”理路,即通过法条与事实间“辩证”的总体性认识,运用文义解释、历史解释、合目的解释、扩张解释、限缩解释等不同方法,再通过语义学与逻辑学将案件事实涵摄于法条从而得出正确的判决。

3.实例印证:德国“选择确定”规则对刑法解释学的启示

从法哲学思维理路来看,“形式解释论”与“实质解释论”均认定:法官在事实与规范中往返穿梭后必定能够得出“唯一正解”,法官判决的过程如同自然科学家发现客观真理的过程。仍以“利用银行ATM机故障取款而非法占有银行钱款”的行为为例,虽然在绝大多数案件中,“盗窃”与“诈骗”之间的界限是非常明晰而易区分的,但在疑难案件(hard case)中如果某一犯罪行为处于盗窃与诈骗行为之间的“灰影地带”,即“盗窃”与“诈骗”间可能存在交叉关系时,“形式解释论”与“实质解释论”均否定盗窃与诈骗间可能存在交叉关系(传统刑法教义学上不承认二者构成法条竞合),两种解释方法均主张:盗窃与诈骗之间的界限在立法上是明晰的,所以必须在盗窃与诈骗罪之间选择唯一正确的结论(证明方法:以某项事实发生的高概率来推论相反事实的不可能或可忽略不计)。既然盗窃与诈骗的立法是立法者借用生活语词而进行的行为定型(便利于普通公众的理解),不似自然科学中的元素周期表或光波波长有严格准确的识别界限(例如红光与蓝光有不同的波长范围),作为生活语词经验上的盗窃与诈骗概念有可能在极特殊的行为类型上产生交集,但是学界与实务均否定盗窃罪与诈骗罪间可以构成法条竞合。此时,当学者与法官穷尽所有的理性与实践归纳仍然不能判定“利用银行ATM机故障取款而非法占有钱款”系窃盗还是诈骗时,是依照“疑义有利被告”论处轻罪还是依“赌徒心理”自信赢得正确判决?对此,形式的解释论与实质的解释论往往会反对“疑义有利被告”的适用,因二者均倾向于认为正确的答案应当是唯一的,即该案的犯罪行为在盗窃与诈骗两者之间必居其一。〔41〕以我国轰动一时的许霆案为例,在对利用ATM故障非法取款的行为如何定性的问题上,刑法学界的主要观点有三种:一是行为人行为系“非法占有为目的,将他人财物转移给自己或他人的行为”而应当定盗窃罪;二是认为构成信用卡诈骗罪;三是应当为追求量刑公正以侵占罪论处。参见张明楷:《许霆案的刑法学分析》,载《中外法学》2009年第1期;刘明祥:《许霆案的定性:盗窃还是信用卡诈骗》,载《中外法学》2009年第1期;高艳东:《从盗窃到侵占:许霆案的法理与规范分析》,载《中外法学》2008年第3期。对该案的处断思维至少有三种:一是区分盗窃与诈骗罪的界限,最终以找出正确的法条只能适用其中之一(在刑法学界占主导性的思维);二是因循“法感”考虑民情与舆论,既然依据盗窃金融机构定罪导致量刑过重,为追求量刑公正可允许变换罪名,通过变换适用轻罪名(侵占罪)来解决量刑过重的问题,其思维是“法律实用主义”的变体;三是借鉴德国的“选择确定”(Wahlfeststellung)规则,在符合“法律伦理可比较性”(rechtesthische Vergleichbarkeit)与“不法核心同一性”(Identität des Unrechtskerns)的条件下,〔42〕参见陈珊珊:《论刑事法上的“选择确定”》,载《国家检察官学院学报》2007年第4期;陈志龙:《罪疑唯有利于被告原则与选择确定》,载《法学丛刊》2007年第1期(总第205期),第32页;黄常仁:《罪疑唯轻与选择确定》,载《刑事法杂志》1997年第4期。在排除行为人无罪的前提下,极个别的特殊案件中,由于来源于生活语词的盗窃与诈骗之间的界限几乎难以区分,可依照“疑义有利被告”原则论处轻罪名。〔43〕对于德式选择确定,很多学者认为“选择确定”在德国判例上只适用于事实不清的情况,本人亦认为该论点符合德国事实。参见蔡圣伟:《论罪疑唯轻原则之本质及其适用》,载《战斗的法律人——林山田教授退休祝贺论文集》,台北元照出版有限公司2004年版,第160~165页。但其中的逻辑却很成问题,德国的做法原本只具有参考意义(我们必须“原封不动”地引入?),我们参鉴时能否引入“疑义有利被告”规则对之适度改造?在极特殊案例中适用有探讨的余地。生活语词的诈骗与盗窃之间,界限是否绝对清楚,不无疑问,如果法官与学者自己都难以判决某一案例究竟适用何罪名,依照疑义有利被告论处轻罪名更能体现法官的谦虚与谨慎,亦符合现代刑法被告人权保护的功能。反对者则会认为,“疑义有利被告”只能适用于事实不清的情况,但传统的观点是否正确值得推敲。简言之,法条间有疑义时,立法上两罪名的界限不明却仍论处重罪名,由被告人承担立法失当之处的错误成本,是否符合刑法的人权宪章功能值得研讨。

从我国刑法解释学通行的思维模式来看,德国的裁判规则“选择确定”可能不会被我国学者与法官所认可,相反“唯一正解”思维仍支配着我国刑法解释学的发展。多数刑法学人更倾向于用辩证思维得出正确的判决结果,即通过语义学、逻辑学、刑法教义学等得出正确的判决,即对“利用银行ATM机故障取款而非法占有银行钱款”行为在盗窃与诈骗两罪名之间必须选择其一,〔44〕亦有学者将盗窃罪作为侵犯财产罪的“兜底条款”,认为“只要以平和而非暴力的手段,违反占有人的意思而取得财物,就是盗窃罪中的窃取”,“进一步讲,就转移占有取得财产类犯罪而言,只要不符合其他财产犯罪的罪状,都存在被评价为盗窃行为之可能空间”。参见周光权:《刑法各论讲义》,清华大学出版社2003年版,第108、109页。但该论断产生的问题比解决的问题更多,一是盗窃罪的量刑相对诈骗等较重,有可能导致量刑的失衡,二是盗窃行为的意义与内涵的理解不应当以自己的主观好恶为标准,而是要考虑普通民众与基本文义的范围,将侵占型的非法窃取解释为盗窃是否超出了“盗窃”所有可能的文义范围,或许应当细致推敲。形式解释论与实质解释论者均坚信:正确的答案只能是唯一的。

(二)法律解释学与逻辑学三段论的关系

1.司法三段论的功用与局限性

司法三段论逻辑推理的基本理路为:在确立逻辑上作为大前提的法律规范的明确内涵后,通过将事实进行规范上的加工后检验某事实(组)能否为大前提所涵摄,最终对事实类型在法律条文上的效力做出判断。逻辑推演的常用模式如:当T藉要素T1、T2、T3、T4而被无穷描述时,假设S具有T1、T2、T3、T4等要素时,则可得出结论S是T的一个事例。〔45〕参见[德]齐佩利乌斯:《法学方法论》,金振豹译,法律出版社2009年版,第140页。不过,“要精确地表达涵摄的逻辑结构,必须将法学三段论扩展为涵摄的演绎形式。涵摄的演绎形式代表了法律论证之内部证立的复杂形式,而演绎模式中前提的正确性或真实性则属于外部证立的对象”。〔46〕王鹏翔:《论涵摄的逻辑结构——兼评Larenz的类型理论》,载《成大法学》2005年第9期,第42页。假设作为大前提的刑法条文的内涵已被明确确立,要证立小前提的涵摄过程的正当性,必须通过演绎论证进行。以“帮助他人自杀”行为是否以故意杀人罪论处为例,首先应当通过刑法教义学、合宪性思维、法社会学证立“帮助他人自杀”行为是“受害人承诺则阻却违法性”的例外,即宪法对生命权的保护优先于当事人的自我处分权,所以我国刑法禁止行为人基于他人承诺而帮助他人自杀。证立大前提后,再判断行为人的帮助行为是否属于小前提上的涵摄对象,而要证立行为人存在“帮助他人自杀行为”之“帮助行为”(例如明知他人自杀而向其提供注射器),则要通过语义学、国民的法感、经验规则等进行判断,涵摄的过程也即是“评价性的归类”,具有解释性质的涵摄其实并非纯粹逻辑学或数学推演的结果。〔47〕前注〔9〕,拉伦茨书,第152页。

既然具有解释性质的涵摄过程也是“评价性的归类”过程,那么逻辑学的三段论结构在法律解释学中的功用则是有限的。例如以刑法上的“偶然防卫”为例,我国1997年《刑法》第20条规定正当防卫的成立必须符合“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害”,条文上“为了”是解释为“主观上有正当防卫意识”还是解释为“客观上产生防卫结果”?在刑法学界,行为反价值论者与结果反价值论者对此有不同的见解。〔48〕参见张明楷:《行为无价值论与结果无价值论》,北京大学出版社2012年版,第154页。“偶然防卫”是否构成正当防卫可被视为逻辑上的大前提,当出现偶然防卫案例时,传统解释学的思维无非是“眼光往返穿梭于规范与事实之间”,通过案例经验的积累再去确立大前提。易言之,小前提的涵摄过程最终沦为确立大前提的工具,逻辑学上的三段论最终的结果演变为刑法条文文义的再修正与文义的重新界定,原本需要借助外部立场才能够被证立的大前提,只要由解释者在内涵上重新解释即被视为正确,诠释学上的“循环解释”现象因此难以避免。忽视“外部证立”对论证法条内涵的功能,将法条的内涵仅仅借助小前提(出现的案件事实)予以证明,在方法论上有“循环论证”之嫌疑。例如,在研判“经受害人承诺帮助自杀”是否构成故意杀人罪时,解释者对宪法上“法律保留”原则有所忽略,认定从刑法教义学即能够演绎推论出入罪结果。〔49〕在受害人同意承诺的前提下,侵害受害人财产的行为在刑法上不罚,而帮助其自杀的行为却要入罪,在刑法教义学上应当对评价结果上的差异原因进行分析,立论的根据不完全来源于刑法教义学,宪法上对生命权的优先保护目的与法律保留原则才是入罪的主要论据。以此方法解释的结果易造成的印象是:为了将某种行为适用法条入罪,解释者对刑法条文的文义进行了重新解释,即通过大前提的修正来解决小前提中的涵摄问题。如果在推演中不能够谨慎运用法学方法论,解释者易不假思索地受小前提的案例事实的“心理影响”,通过修改大前提将法律规范适用于小前提,如此的推论方式会造成不同的解释者在理解同一事实时涵摄的结果各不相同。例如,有的解释者认定刑法上“机动车”的概念不包括“经改装的二轮电力车”,有的解释者则认定“经改装的二轮电力车”特定情形也可适用刑法条文中的机动车,但二者均有“循环论证”的嫌疑,即先有结论再通过重新定义刑法条文的方式得出结论。在刑法解释学上,应当尽力避免“先入为主”式的缺少严谨方法论推理的解释。

2.本土刑法解释论中的习惯性思维:小前提问题通过变换大前提解决

所谓“涵摄”(Subsumtion),系“将特定案例事实(Sachverhalt=S),置于法律规范的构成要件之下(Tatbestand=T),以获致一定的结论(Schlussfolgerung=R)的思维过程”。〔50〕王泽鉴:《法律思维——请求权基础理论体系》,北京大学出版社2009年版,第157页。不过,涵摄问题并非是黑格尔法哲学下的“发现真理”过程,法律论证与形式逻辑推理间存在差异之处。作为大前提的刑法条文意涵应当通过“外部证立”的方式进行,借助小前提而证立大前提的方法会造成循环论证,也因缺乏真正的法学思辨而难以令人信服。

为了说明传统涵摄方法论的缺陷,可以我国1997年《刑法》第263条第7项“持枪抢劫”之规定为例,传统的涵摄方法(以德国民法学者拉伦茨为代表)在演绎论证方法上因忽视“外部证立”(externe Rechtfertigung)与论证程序的功用,循环论证的现象难以避免。

大前提:持枪抢劫的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑;

小前提事实:行为人事先并无携带枪支,抢劫时才发现被害人车内有枪支,行为人先行抢夺枪支并占有,再使用凶器匕首抢劫被害人财物。

结论上争议:如果枪支系被害人所携带,行为人抢夺枪支并占有后,却并未使用该枪支,而是以其他犯罪工具对被害人进行抢劫的,能否依照263条“持枪抢劫”条款论处?

当法规范上的构成要件与案件事实间出现裂缝时,能否通过逻辑学涵摄的方法得出结论?在上述事例中,行为人的“枪支”原为被害人所携带,抢夺该枪支后行为人并未使用该枪支而仅是占有该枪支,与立法者所设想的典型持枪抢劫行为存在一定的差异,通过逻辑演绎能否将案件事实为“持枪抢劫”的法条所涵摄?我国刑法学界对此的解决方案主要有:一是关注本案事实后,将1997年《刑法》第263条第7项的规定解释为“抢劫时持有枪支”,不论枪支来源如何及是否使用枪支,只在抢劫时客观上持有枪支即能适用;二是增设“使被害人严重恐惧”要件,根据行为人持枪行为对被害人造成的心理恐惧来判定是否适用1997年《刑法》第263条的相关规定;三是将1997年《刑法》第263条的规定解释为“主动携带与事前携带”,行为人抢劫时发现被害人持有具有杀伤力的枪支后产生恐惧,抢夺枪支成为其抢劫财物的先行条件,因此行为人抢夺枪支而未使用的行为不适用于该条款。但是,上述三种解释的理路均非涵摄的过程,而是确定大前提法条含义的过程。值得推敲的是,三种解释却均是为了解决小前提事实能否被涵摄于法条问题而给出的解决方案,因此会出现“因果颠倒”的现象:原本是为了解决涵摄与否的问题,结果却演变成了对作为大前提的法条文义如何进行解释的问题。固然,对法律条文的重新解释能够解决部分的涵摄问题,但一遇到疑难案件就主张修改大前提(法条文义),或自信对大前提内涵的重新界定符合实质正义,其实是缺乏真正的理性思辨不求甚解的结果,也易使解释者事实上担当了造法者却又不自知。

3.“涵摄”问题的理性思辨

如果将法条适用的过程理解为在超验主义下寻找“唯一正解”的过程,将法律解释学建构在存在论哲学基础之下从而将法律解释视为“找法”活动,很容易导致将“立法意志”视为超越人的客观存在,认为不同的法官对同一案件得出的正确结论只能唯一。〔51〕最初由德国历史法学代表人物萨维尼所缔造,拉伦茨、恩吉施等学者则为该方法的传承者与发扬者,至20世纪60年代前后达到学术上的顶峰,我国台湾地区法学大家王泽鉴先生的民法解释学的基本立场与此相近,我国民法解释学则尚处于初步发展时期。在传统的法律解释学那里(以拉伦茨的法学方法论为界碑),立法内容被人格化,整个法典被体系化,立法意志则是超验的且先于解释者而存在。〔52〕参见[德]G.拉德布鲁赫:《法哲学》,王朴译,法律出版社2006年版,第115页。从此意义而言,考夫曼(Kaufmann)认为传统的法律解释方法可称之为“包摄模式”,即将法律解释过程视为解释者“找法”与获得“唯一正解”的过程。〔53〕[德]阿图尔·考夫曼:《法律哲学》,刘幸义等译,法律出版社2011年版,第100页。

逻辑演绎的过程与方法虽形式上正确,但往往并不产生新知,方法论上只能证伪而不能证成。〔54〕[德]阿图尔·考夫曼:《涵摄模式之批判》,周升乾译,载《研究生法学》2007年第2期。在逻辑学上,推导结论常用的方法有四种:演绎、归纳、设证与类推。〔55〕演绎是从规则的普遍性出发,得出个别性的结论。例如:所有立法者公布且形式上正确的规范都是法律;纳粹种族法是立法者公布且形式上正确;纳粹种族法是法律(结论)。归纳则是从特殊推论到普遍,从案件到规则。例如:纳粹种族法是立法者公布且形式上正确;纳粹种族法是法律;所有立法者公布且形式上正确的规范都是法律(结论)。归纳易受人诟病的是:不能穷尽所有的事例,结论上可能不具有普遍性。设证则是从特殊经由规则推论到特殊。例如:纳粹种族法是法律;所有立法者公布且形式上正确的法律都是法律;纳粹种族法应该会是立法者公布而形式上正确(结论);类推是一种比较,是通过两种事物间的相似性得出结论。参见前注〔53〕,考夫曼书,第84~96页。从科学与经验实证角度而言,演绎结论虽正确但却仅仅具有分析作用不增加新知,后三种方法的推论结果均存在错误的几率。要从一个已知的事实命题推导出未知的事实命题,并将两种“相似但不同”的事物适用于同一法条,必须通过“等置模式”(拟处理的案件事实与已处理的案件事实进行等同处置)进行。〔56〕Vgl.Engisch,Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit,2.Aufl.,1968.例如,刑法上毁损财物罪之“毁损”是否也包括“将他人笼中鸟放走”的行为?通常,人们认为的典型“毁损”行为是使财物本身遭到毁坏与损失,将他人笼中鸟放走的行为对财物(鸟)本身却未造成任何损坏,而是损害了财物管理人、所有人的经济利益。一种解决方案是:从刑法教义学修正刑法条文毁损的概念,将“保护财物所有人、管理人、占有人的经济利益”解释为立法目的,即修改大前提(刑法条文)的语义后再直接涵摄“将他人笼中鸟放走”的行为;二是通过比较各种典型的毁损行为与“将他人笼中鸟放走”间的相似性,诉诸语义分析、国民语言经验、价值法学、利益权衡由法官通过正当程序进行法律论证后,判断两种事物间是否符合“等置模式”再做判决。如果法官认定“疑义有利被告”的价值优先于“利益衡量”(所有权人的法益应给予刑法保护),应否定类推适用。〔57〕参见林钰雄:《新刑法总则》,台北元照出版公司2009年版,第51页。易言之,在推演过程中价值权衡等评价性因素可能占有一定的比重,决定“将他人笼中鸟放走”的行为是否构成犯罪的依据不仅仅是逻辑学与类推思维。

既然,个人的法感、学术偏好、社会背景上的差异、理性认知能力局限等诸多因素均可能影响解释结果的正当性,解释者对法条的解释过程与将案件事实涵摄于法条的方法论如何能够被证明具有正当性?如前所述,建立在黑格尔主义法哲学立场的“唯一正解”思维已值得质疑。解释者高估“辩证”的功用,坚持“只要在事实与法规范中往返穿梭必定能寻求到正解”的思维,其实既不符合法社会学、法经济学上的实然经验判断,也可能对刑法释义学的远景发展造成阻碍。

三、刑事领域内进行“法的续造”的基本规则与方法

当“法体系性”(Rechtssystematik)与“个案正义”(Einzelfallgerchtigkeit)间存在紧张关系时,是授权法官在规范拘束与个案正义间适度造法还是严令法官遵守制定法规范而禁止其越雷池?对该问题的不同法哲学立场将会影响解释的过程与解释结果。〔58〕“大体而言,自从自由法学运动(Freirechtsbewegung)大举揭露法规范体系必然存在漏洞的事实以来,‘法官受法拘束的要求如何得到落实’的问题,便不再能以19世纪概念法学那种‘只要将法规范体系发展到完整无缺,法官这部涵摄机器就能完全受法拘束的要求’的思考方式来回答。……法官面对个案时必须添加个人的意志判断,不但已是无可否认的事实,甚至还被视为追求个案正义的过程中不可或缺的要素。”黄舒芃:《变迁社会中的法学方法》,台北元照出版有限公司2009年版,第40页。在民事领域,拉伦茨等学者主张为了避免法院司法的过程沦为法律产品的“自动售货机”,允许法官进行“法的续造”,解释者应当将眼光往返穿梭于事实与规范之间,通过能动性地适用法律活动在法律规范与个案正义间进行分析权衡后做出公正判决。然而,赋予法官“法的续造”的权力却可能造成法规范权威的受损与法安定性价值的破坏,甚至使法律人与普通受众将“法感”作为评价制定法得失的标准进而产生法律信仰危机。对此问题,刑法解释学必须证立其法哲学立场的正当性,并且避免错误解释的风险成本方能确保:在修补法律漏洞的同时维系制定法的法安定性。

(一)刑法解释应当避免出现违宪解释之结果

即使根据制定法会出现不正义的结果,法官超越法条的语词范围进行法的续造是否有风险成本?从美国宪法解释学方法来看,“新文本主义”者往往认定制定法是有缺陷且不完整的,应当与时俱进地动态地解释法律文本,否则会成为教条主义者。〔59〕See John F.Manning,“Textualism and Legislative Intent”,91Virginia Law Review(2005),450;David A.Strauss,“New Textualism in Constitutional Law”,66The George Washington Law Review(1997-1998),1156-1157.假设某一项制定法条文出现“极度的不正义”,法官机械僵化地适用该条文会出现荒谬的结果,应当允许法官进行法的续造与违宪审查。例如种族隔离制度对少数族群造成了严重的不正义但却为某州的制定法所许可,美国联邦最高法院应当对宪法的平等权条款进行解释,〔60〕Brown v.Board of Educ.,347U.S.483(1954).动态主义解释法条(dynamic statutory interpretation)以适应时势。〔61〕“原旨主义”下其实有诸多学术流派,绝对的“文本主义者”已非主流,多是强调将解释的主观理解与宪法原意相融贯,以寻求解释者在宪法条文上最符合宪法原意的理解。See Paul Brest,“The Misconceived Quest for the Original Understanding”,60Boston University Law Review (1980),204-238;William N.Eskridge,“Dynamic Statutory Interpretation”,135University of Pennsylvania Law Review (1987),1479.即使从宪法审查角度观察,超越宪法文本的扩张性解释的正当性并非来源于所谓的“合目的性解释”,而是美国联邦最高法院的特殊地位、宪法法官任免制度、司法克制主义、多元价值碰撞后的权衡过程、民众对民主程序结果的怀疑等诸多因素而形成。由于普通法官仅凭个案信息难以对立法的正义或不正义进行客观的评估,所以刑事法庭上裁判者不得将其主观价值偏好僭越于制定法之上,原则上只能适用法律而禁止其进行法的续造。〔62〕See Adrian Vermeule,“Interpretive Choice”,75New York University Law Review (2000),74.

与宪法解释学不同,因部门法在法规范上的位阶效力低于宪法,而且普通法官并不拥有宪法解释权,对刑法条文的解释必须寻求合宪性解释。如果解释者对刑法条文的解释与宪法条款相抵触,即使符合“实质正义”或“合目的性解释”,也应当被视为无效的解释。例如,有学者将我国1997年《刑法》第360条的嫖宿幼女罪之“幼女”解释为“自愿卖淫的幼女”,即认为嫖宿幼女罪与奸淫幼女型强奸罪两法条间构成“排他、互斥的择一竞合”关系,〔63〕1997年《刑法》第360条规定嫖宿幼女罪的最高法定刑仅为十五年有期徒刑,远远低于强奸罪的最高法定刑(死刑),为了解决量刑失衡问题,有学者主张依“择一竞合”处理,将嫖宿幼女罪的“幼女”解释为基于自愿同意的职业卖淫幼女,在法定刑上可以与强奸罪的法定刑幅度形成均衡(法定刑轻重配置之间可以相互协调)。参见车浩:《强奸罪与嫖宿幼女罪的关系》,载《法学研究》2010年第2期。似有抵触宪法平等权条款之嫌疑。既然刑事立法强制推定所有未满十四周岁的幼女均不具有性同意能力,将部分幼女解释为“有权处分自己性权利”之幼女有违宪性解释嫌疑(违反宪法上的平等权条款与法律保留原则)。以美国宪法上的“正当程序”(Due Process)条款为例,制定法应当符合“明确且清楚”,如果制定法条文文义模糊以至于一般知识程度之人(men of common intelligence)都难以理解,则该项立法违反实质正当程序。〔64〕See Cramp.V.Orange Co.,368U.S.278(1961).此外,美国宪法上还有“禁止反言”(Collateral Estoppel)之判例,要求制定法条文不能先后矛盾,解释者不得超过国民的心理与语言预期性,出现相互矛盾的法条适用。〔65〕See Ashe v.Swenson,397U.S.436(1970)(Brennan,concurring);Austin Wakeman,“Collateral Estoppel by Judgment”,56Harvard Law Review (1942-1943),1-28.如前所述,当出现法条竞合时,如果刑法条文上明确“本法另有规定的,依照规定”条款,解释不应当以自己的主观偏好“量刑反制定罪”,即特别法不适用时再适用普通法。对于行为人信用卡诈骗3 000元以上未满1万元的情形(信用卡诈骗罪的入罪起点为1万元,普通诈骗罪的入罪起点仅3 000元),不得再依据普通诈骗罪条款处罚。

(二)在“制定法内造法”应当遵循的基本规则与方法

从现代民法解释学、宪法解释学等其他学科的发展动向来看,并非绝对禁止法官的“法的续造”活动,〔66〕但是,各国刑法均禁止法官在制定法之外造法,立法论上的问题应当通过修改立法或宪法审查方式来进行,否则违反权力分立原则。但法官在制定法内进行造法必须遵守基本的规则并论证其方法论上的正当性。首先,解释者应当划定约法与造法的边界,不应当将造法性质的类推适用、目的性扩张、目的性限缩等伪装成约法性解释,如果某项解释超出法条语词所有的文义边界,应当谨慎而为之。例如,将高浓度、高剂量的“硫酸”解释为刑法条文上的“武器”可能并未超过文义的最外延范围,虽然运用了类推思维但性质上则属于“扩大解释”(仍然尊重了立法意志),但将“有坚硬棱角的石墙”解释为“武器”则属于类推适用(如果出现被告人将受害人的头部狠狠撞击墙壁而造成重伤的行为)。〔67〕Roxin,AT§5V,Rn 36.其次,如果超越立法文义的所有范围而任意扩充法条的适用范围,即通过类推适用(例如将“与军人配偶长期通奸”的行为解释为与军人配偶“同居”而入罪)、扩张适用、限缩适用等方法在制定法之内造法,则必须遵循的规则有:禁止作不利于被告的类推或扩张解释、利益衡量时优先考虑刑法的人权宪章功能、刑法基本原则间的次序、遵守权力分立原则等。再次,个案适用中如果法官对是否应从事“法的补充”迟疑不定时(例如对“盗窃他人股票账户炒股而导致他人股票利益严重受损的”是否以毁坏财物罪论处,认为正反两种立场似乎是平手),法官应当尊重立法意志与法条的文义范围,不得进行造法性解释而宣告被告人无罪,更能体现司法官的谦逊与实现现代刑法的谦抑诉求;最后,除非是宪法法院法官,如果事实类型超出了法条的涵摄能力,普通法官的造法性解释应当严格遵循“疑义有利被告”原则,刑法解释学与民法解释学最主要的不同之处体现在:如果超出法条上文义的所有可能范围,对刑事被告人不利的造法性解释被严格禁止。简言之,有些刑法条文上的处罚漏洞系“非真正的漏洞”(unechte Lücken intralegem),系立法者有意为之或者因“一般性的消极原则”要求而禁止法官对被告施以刑罚。〔68〕参见黄茂荣:《法学方法与现代民法》,台大法学丛书2009年版,第644页。例如,前述真实身份的军警人员实施抢劫不得适于我国1997年《刑法》“冒充军警人员抢劫的”之规定,原因即是如此。此外,有学者以日本刑法第129条过失危害交通罪之“由于过失致使火车、电车或船舰交通发生危险或使火车、电车颠覆或破坏……”为例,既然日本大审院将“超速驾驶汽油车致车毁人亡”行为适用129条之规定,〔69〕参见[日]山口厚:《刑法各论》,王昭武译,中国人民大学出版社2011年版,第474页。据此来证明本案“目的性解释”的功能与正当性。然而,既然汽油车并非火车、电车或船舰,超越法条的文义范围进行的解释属类推适用且对被告明显不利,应当禁止。

(三)“科际整合”与人权思维在刑法解释学上的功用

所谓科际整合(Interdisciplinary),亦称跨学科研究,是指在整合不同学科的研究范式、思维方式、研究方法基础上多维度研究科学对象。以法学学科而言,既包括法学学科内思维方式的整合,亦包括法经济学、法社会学、法哲学、自然科学等外部立场对研究法学议题的贡献。〔70〕See Robert C.Clark,“The Interdisciplinary Study of Legal Evolution”,90Yale Law Journal(1980),1238-1274;Frank B.Cross,“Political Science and the New Legal Realism:A Case of Unfortunate Interdisciplinary Ignorance”,92Northwestern University Law Review (1997-1998),321-326.一方面,相较民法解释学、宪法解释学法学方法论上的精深与实用而言,我国刑法解释学的历史传承及学术积淀的纵深度均有所不足,刑法解释者或许应当有开放的胸襟吸收其他学科解释学的精髓进行学术“补课”;另一方面,从现代自然科学的发展史以观,牛顿力学的时代早已终结,法哲学上对自然科学因果律的认知也已经超越黑格尔主义,跨学科地思索法学万象亦能够实现法学研究方法上的多元化。

1.“弯曲空间下的相对时间”——现代物理学思维对刑法解释学的参鉴意义

物理学上,空间如何能够被弯曲?“海森堡不确定定律”(Heisenberg Uncertainty Principle)对现代法哲学有何意义?自20世纪初狭(广)义相对论与量子力学问世以来,物理学上的各项革命可谓是具有划时代的意义。在牛顿力学统治的时代,绝对空间与绝对时间的观念是根深蒂固的,所有的物体与人的运动均是牛顿运动定律支配的结果(例如著名的万有引力定律),但牛顿力学的时代随着相对论及量子学的问世而宣告终结。〔71〕参见[德]哈拉尔德·弗里奇:《改变世界的方程——牛顿、爱因斯坦和相对论》,邢志忠等译,上海世纪出版集团2011年版,第21~36页。如前所述,黑格尔式的辩证法在一定意义上可被视为牛顿力学在法学领域内的代言。自德国法学家萨维尼创立历史法学以来,法律解释学从概念法学走向历史法学、利益法学、价值法学等不同的阶段,但总体而言,在事实与法规范的“辩证”关系中去“找法”以获得正解的思维在法学领域内处于主导地位(通过拉伦茨、恩吉施等诸多学者的不懈努力于20世纪六七十年代发展至顶峰),法学领域内的牛顿力学时代远未结束。在法律解释学领域,绝大多数解释者仍然认为:法的解释不会改变时空(牛顿力学观念下,空间是永远静止的,时间对每个人均相等),只是找法的辩证过程,法的解释仿佛是物理规律或社会科学规律支配下的产物。

现代物理学对空间与时间概念的革命性贡献至少有两处:一是时空并非绝对的静止,在时空中的质量与能量的分布能够使空间弯曲进而造成时间也是相对的,时间与物体的质量及速度相关而非永恒不变(例如卫星定位系统必须考虑:在地球上的不同高度,时间也是相对而非绝对,根据广义相对论进行修正方能准确定位),在广义的相对论下,物体总是沿着四维时空进行直线运动(我们看到的圆形轨道其实仅是表象);〔72〕参见[英]史蒂芬·霍金:《时间简史》,许明贤、吴忠超译,湖南科学技术出版社2009年版,第14~34页。二是从物理学的光量子学角度而言,光波对电子的衍射效应形成“海森堡不确定定律”〔73〕See Richard E.Levy,“The Tie That Binds:Some Thoughts about the Rule of Law,Law and Economics,Collective Action Theory,Reciprocity,and Heisenberg’s Uncertainty Principle”,56University of Kansas Law Review (2007-2008),910.,观测者对粒子运动的位置测量越准确,测量粒子的运动速度就越不准确,反之亦然,使用光子同时测量电子位置与速度是不可能的任务。在微观的量子世界,观测者对观测对象的观测可能会造成其时空上的改变。〔74〕在物理学上,光具有波粒二象性,对电子的衍射效应很强而改变电子的运动轨迹,观测者可改变观测对象,造成观测对象消失。以此类比,我们打电话给重症病人:“你还好吗?”病人回答:“我还好。”但病人回答问题却用尽了最后的力气,而导致其死亡。对于特定的刑事被告人而言(很难获取有效的律师辩护),解释者、法官对法条的解释过程与解释结果均可能决定其最终命运。将光量子学运用于宪法解释领域的,可以参见[美]劳伦斯·H.却伯:《弯曲的宪法空间:法律人能够从现代物理学中学到什么?》,田雷、余自骎译,载张千帆编:《哈佛法律评论——宪法学精粹》,法律出版社2005年版,第460页。

在刑法解释学领域,法官超过法条文义范围而从事“法的续造”为何要遵守“疑义有利被告”?如果将刑事被告人视为在司法空间下运动的个体,当立法、司法的质量无限大且速度极快而导致被告人人权运作的空间被弯曲时(例如“复仇刑法”仍占主导地位时),现代的刑法解释应当对已被弯曲的空间进行适度修正而非进行类推适用加重被告人的罪责。“疑义有利被告”的类推与限缩性解释之所以被现代刑法所允许,〔75〕“形式解释论”所面临的尴尬是:对于目的性限缩解释难以充分说明缘由,对于在法律条文文义范围的行为,不能“出罪”或减轻罪责。例如15岁人因持凶抢夺而转化为抢劫罪,必须依照我国1997年《刑法》第17条第2款追究抢劫罪刑事责任。如果解释者试图将转化型抢劫排除于17条第2款,一是从“立法目的”将17条第2款解释为具有严重危害人身安全与公共安全的犯罪,抢夺时携带凶器并为侵害受害人的,不在17条第2款范围;二是根据“罪疑有利被告”可进行限缩性解释规则,直接出罪;三是根据“教育、感化未成年人刑事政策”而出罪。第二种思路相较更合理,但却与形式解释论的立场有所冲突。不完全是逻辑演绎或刑法谦抑的结果,而是现实中多数弱势的刑事被告人身处的运行空间被政治权力、民意、舆论等诸因素所弯曲,被告人人权的运行轨道与时间均可能因“弯曲的空间”而发生改变,所以在解释条文时有必要对“复仇刑法”进行抑制。总体而言,我国刑法具有明显的“政治刑法”“复仇刑法”“社会防卫刑法”特征,人权刑法的时代尚未来临,被告人在刑事司法中已经受到各种压制。如果解释者认同“刑法是保护人权的宪章”这一现代刑事政策,在解释刑法时应当考虑“疑义有利被告”的价值。犯罪是社会的产品,通过刑罚消除犯罪或降低犯罪率往往只是不合实际的期待,如果解释者难以确定究竟应当适用轻法条还是适用重法条时,甚至普通民众亦认为超出了“文义的所有可能范围”(例如将“拖拉机”解释为汽车),对被告人论处轻法条更能体现刑法的谦抑性与人权保护。

如果可以将法律解释的方法与结果比作“光子”,而将被告人视作微观无限小的“电子”,解释者的解释方法与结果均可能改变电子(刑事被告人)的权利空间与运行轨道。光波的频率越快(短波相较长波更易对电子产生影响力),对电子的干涉效应也越强,如果刑法解释学超过“法条的所有可能文义”进行入罪化解释(例如认为我国1997年《刑法》第129条“丢失枪支”包括“公务配枪被抢劫而不及时报告的”),解释的方法与结果将会违反国民的心理预期与法条预告性,对刑事被告人权利的运行轨道产生衍射效应,也可能会造成刑事被告人的运动空间发生弯曲造成其维权时间上的延长。所以,对于超过法条所有可能的广义而进行的“法的续造”,因刑事领域内被告人弱势主体地位的现实,解释者应当试图避免作不利于被告人的造法性解释。〔76〕“丢失”的通常语义应当是故意丢弃、过失或意外失去,典型事例为遗忘、因记忆力无法找回等,将公务配枪被抢劫也视为丢失已超出了通常的文义范围,如果解释者不能根据等置模式论证典型事例与案件事实间的相似度,应当作有利于被告的出罪化解释。

2.程序法思维对刑法解释学的价值

德国学者Fikentscher认为,当代法学方法论的三个主要潮流支配着现代方法的论题:第一条主线是法哲学上的自然法与法律实证主义间的不断撞击的影响;第二条主线是法学经验主义传统,强调实践经验对法学方法论的贡献;第三条主线是评价法学与批判法学的发展。〔77〕Vgl.Fikentscher,MethodenⅢ,S.446-448.刑事诉讼程序法发展的主线则是第二条,即人权思维下的经验主义、实用主义成为现代刑事诉讼的发展的推动力。〔78〕在德国、日本等国,程序法的解释学往往并不发达,相反民法解释学、刑法解释学的发展则呈现繁荣景象,这可能与程序法注重经验思维、实用主义的传统有关,经验主义、程序正义的共识与人权全球普适性可能是推动刑事诉讼法发展的主要动力。回溯现代刑事诉讼的发展历程,其中重要的一个面向即是:程序正义思维的重要性日益凸显。与实体法的思维方式有所不同的是,刑事程序法、证据法则是在调和多元化价值基础上经验主义、实用主义地应对追诉犯罪议题。〔79〕“在刑事诉讼中,首先起重要作用的还是实用主义哲学。启蒙主义哲学对基本权和人权的强烈关注不可能不对刑事诉讼产生任何影响。因为这种影响,再将嫌疑人或被告人视为纯粹的程序客体是与这种观念背道而驰的。”[德]沃尔福冈·弗里希:《法教义学对刑法发展的意义》,赵书鸿译,载《比较法研究》2012年第1期。根据现代程序法思维,法官判决结果的正当性除实体法依据外,是否遵守“正当程序”“证据裁判主义”“无罪推定”等诉讼规则是衡量法官判决正当性的重要因素。以美国联邦最高法院的判决为例,在种族歧视、是否允许限制堕胎、焚烧国旗是否构成言论自由表达方式等诸多争议性很大的宪法议题上,九名法官实体判决结果备受各界争议,但其宪法判决仍具有权威性与正当性可能与美国联邦法院遵守释宪程序与释宪规则密切相关。

刑法解释学如何证明解释结果的正当性?除运用逻辑学、语义学并参鉴民法解释学、宪法解释学外,解释者“正当程序”思维下承担“证明责任”将解释方法正当性论证至“表见证明”甚至“排除合理怀疑”的程度方能令人服膺。参鉴证据法思维,当解释者超越刑法条文语词的所有可能文义进行法的续造时,应当承担更多的证明责任与说服责任。即使解释未超过法条上可能的文义,如果将法条规定区分为“规范构成要件”与“描述性构成要件”,对规范构成要件(法条已列举穷尽)禁止类推,对于描述性构成要件(列举未穷尽)进行扩充解释,应当通过“等置模式”进行详尽论证。“等置模式”下,并非要求解释者将“相似但不同”的两种事例视为数学上的等同,而是严格比较典型事例与待决事例间的所有相似点与不同点,如果不同点更多或使解释者产生“合理怀疑”,应当否定不利被告的解释结果。例如,将“轻型火炮”解释为刑法上的“枪支”可被允许,因为二者存在的法律规范意义上的相似度很高,而将“拖拉机”解释为“汽车”则不能令人信服,因为二者的差异性已达到证据法上的“合理怀疑”,不利被告的类推解释不应当被允许。易言之,证据法上的举证责任分配规则与证明规则对刑法解释学不无借鉴价值,解释者在解释之前必须确立大前提的典型事例,再将待决事例根据证据法思维从正反两种向度进行剖析比较,如果“自由心证”后发现其差异性已达“合理怀疑”,涵摄的可能性即能被否定。

例如,根据我国1997年《刑法》第240条第1款第3项之规定,行为人拐卖妇女后又“奸淫被拐卖的妇女的”,法定的最高刑为死刑,在法律未有明文规定的情形下,有学者主张对于“拐卖儿童(幼女)并奸淫的”犯罪行为类型应当比照240条的相关规定论处(因为通常情况下,法院即使以奸淫幼女罪与拐卖儿童罪两罪并罚,最高刑不得超过二十年有期徒刑),为了防止出现不同罪名间量刑上的严重失衡或修补所谓的法律漏洞,应当允许进行类推解释(扩张解释?),即将240条中的“妇女”扩张解释为幼女,并比照重罪条款加重量刑,即允许法官对之适用死刑。〔80〕参见付立庆:《拐卖幼女并奸淫行为之定罪量刑》,载《法学》2007年第10期。如果大前提中的典型事例(行为人拐卖妇女又奸淫妇女的)已被确立,那么解释者应当通过比较待决事例(行为人拐卖幼女又奸淫幼女的)与典型事例间的异同来决定涵摄结果,从语义学而言,二者受害对象上的差异性对解释者应当已达到“合理怀疑”的程度,解释者仅以“保护法益”或“法条间量刑衡平”为由难以驳倒“合理怀疑”,应当禁止不利被告人的类推适用。

3.余论

令人惋惜的是,与物理、化学界等自然科学家善(敢)于接受新思维、不断创新的精神不同,法律领域的思想变革较难,相对物理学家、文学家、哲学家或艺术家而言,法律人通常相对保守,法律人思维的惰性与因循守旧的积习已深。总体而言,我国刑法学界对现代科学发展的认识还停留在牛顿时代,认为“规律决定物体运动”或“物质决定精神”,学术论文的套路经常是“甲说、乙说、我说”式的八股文。解释刑法时其实带有根深蒂固式的“牛顿式思维”:眼光穿梭于法条与事实之后,必定有一个客观的真理或唯一正确的答案,法条背后必定有一个“神的声音”或超验的“立法者意志”在告诉解释者某一事实能否为刑法条文所涵摄,解释者再证明自己是立法者意志的代言人。在民法解释学上,拉伦茨的时代早已过去,将法律条文解释的过程视为“机器式的运转”的观念早已不合时宜,我国刑法解释学却仍信奉“从法条中寻找答案”的守旧观念,无视现代法哲学的发展与其他学科的优秀研究成果,多数学者是“在刑法之中研究刑法”,认为只要从刑法条文与案件事实的相关关系“眼光反复穿梭”必定能获得正确解释。其实,只要观察民法解释学的发展历史,即能看出我国刑法解释学在方法论上的幼稚之处。二战后,民法解释学已走向利益法学、价值法学、部门法与宪法解释融贯、保障人性尊严优先等诸多面向,法律条文的解释是宪法、法哲学、人权思维、部门法释义学甚至经济分析方法等诸多因素综合而成,而非似我国学者片面地强调“保护法益”“形式解释优先于实质解释”(或相反)、“立法目的优先”等。法律人思考法律问题,应当具备人权思维与学科整合思维,法律解释应当走出抽象刑法教义学的象牙塔,转换思维从现代犯罪学与现代法哲学深层思考犯罪问题,关注刑事被告人的正当利益,反思解释者对被解释法条及刑事被告的反作用力及可能造成的“空间弯曲”(现代量子力学)现象,将人性尊严的保障在刑法解释的过程中体现出来,真正实现“现代刑法是人权的大宪章”这一目标。法律人或许应当坦率承认:与普通人相比,自己的思维方法也许未必更为先进或更科学,我们解释的结果有时并不比普通人更高明或更正确,与其解释时任意加重刑事被告人罪责,不如坦然面对自己智识上的局限,思考“疑义有利被告”的价值,运用证据法思维积极地履行“举证责任”将解释过程的正当性证明到至少“盖然性优势”的标准。或者迷恋于学术权势、地位塑造所谓“通说”,或者试图闪避社会责任无视被告人人权所可能遭受的压制,或者为证明自己学术观点的正确性不惜引经据典“言必称德日”,貌似“学术性强、中西融贯”,运用到现实上则是人权底限的失守……所有这些,热衷本土刑法解释学研究的学者或许应当先进行学术伦理上的检讨。