南黄海辐射沙脊群特大潮差分析

2014-06-01丁贤荣康彦彦茅志兵孙玉龙李森高旋赵晓旭

丁贤荣,康彦彦,茅志兵,孙玉龙,李森,高旋,赵晓旭

(1.河海大学水文水资源学院,江苏南京 210098;2.河海大学港口海岸及近海工程学院,江苏南京 210098;3.河海大学地球科学与工程学院,江苏南京 210098)

南黄海辐射沙脊群特大潮差分析

丁贤荣1,康彦彦2*,茅志兵1,孙玉龙3,李森3,高旋3,赵晓旭3

(1.河海大学水文水资源学院,江苏南京 210098;2.河海大学港口海岸及近海工程学院,江苏南京 210098;3.河海大学地球科学与工程学院,江苏南京 210098)

根据辐射沙脊群中部条子泥两翼沿海自建的4座潮位遥测站的实测记录,2012年10月17日新条鱼港站观测到了9.39 m的特大潮差,不仅证实了20世纪80年代小洋口海域9.28 m的潮差记录的可信性,而且刷新了此海域最大潮差记录。基于移动驻潮波和动力地貌理论,本文采用潮位实测分析、二维水动力数值模拟和潮滩地貌遥感解译等方法,阐述了特大潮差的动力成因及其地貌响应机理,提出了条子泥二分水同步潮位跳绳效应,从理论上分析了该海域实测特大潮差的合理性。如若改变最大潮差统计方法,该海域最大潮位差可达9.62 m,关于辐射沙脊群对重新认识辐射沙脊群及中国沿海极值潮汐特征更具有创新价值。

辐射沙脊群;移动驻潮波;最大潮差;条子泥

1 引言

辐射沙脊群海域特大潮差是个特例。黄海沿岸潮差,东部朝鲜沿岸普遍大于西部中国沿岸[1—2]。1980年代《江苏省海岸带和海涂资源综合调查(报告)》指出最大可能潮差在弶港外海一带,实测小洋口最大潮差9.28 m[3],本文测量结果为9.39 m。在相同潮波环境的海岸,特大潮差多出现在喇叭形港湾及河口,如杭州湾、芬地湾、亚马孙、红河口等[4],但江苏沿海属开敞式平原海岸[4—6],出现如此大的潮差,实属罕见。

关于辐射沙脊群特大潮差的研究基础薄弱。对此海域特大潮差成因目前有一个基本共识,主要是特殊的潮波系统所致。东海前进潮波与黄海旋转潮波相遇,沿弶港(32°45′N,120°50′E)向东北一带海域形成移动驻潮波辐聚区[7],造成辐射沙脊群海域潮差大,潮流强。然而,几十年来,因辐射沙脊群海域缺少长系列实测潮位资料,分析其潮汐特征主要基于短期有限的潮位资料,运用大区域范围的潮汐数值模拟[8—11]等方法。吴德安等基于21个验潮站资料建立最大可能潮差的计算公式[12],分析辐射沙脊群海域可能发生的最大潮差。虽然前人研究对辐射沙脊群海域潮差大已有共识,但对最大潮差带的分布区域尚不明确,具体潮差能够达到多少更是没有定论。因无测量细节,甚至9.28 m潮差记录长期被质疑。

本研究主要根据辐射沙脊群沿海6个潮位站同步实测资料,分析沿海潮差分布特征,研究最大潮差的成因及其地貌响应。该研究对重新认识江苏及中国沿海极值潮汐特征具有创新价值。

2 沿海潮位站及研究资料

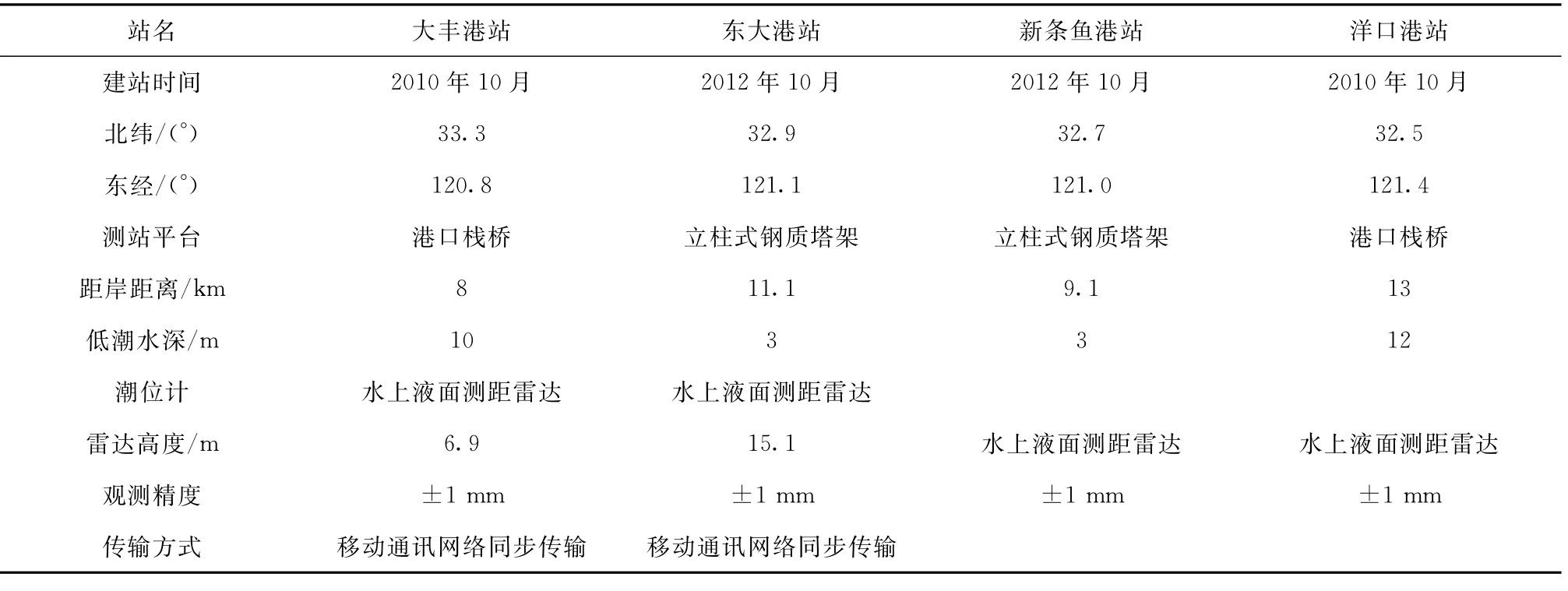

2.1 自建4个潮位遥测站

受国家科技支撑计划和国家海洋公益项目资助,针对辐射沙脊群海域两大潮波交汇的特点,以条子泥为中心,自2010年10月至2012年10月,相继建成了大丰港、东大港、新条鱼港和洋口港4座潮位自动遥测站。潮位自动遥测站主要由室外-海上潮位监测设备与室内-信息采集与管理系统两部分组成,采用移动通讯实现内、外设同步运行,构建远程潮位动态监测信息管理系统。

表1 辐射沙脊群海沿岸4个新建潮位遥测站概况Tab.1 Details of four newly built tide-gauge stations

室外海上潮位监测设备包括观测仪器支撑平台和观测设备两部分。海上支撑平台设在岸外8~10 km的海面上,分为立柱式钢质塔架(图1新条鱼港站)和港口栈桥(图1洋口港站)两种类型。立柱式钢质塔架全长35 m,插入海床以下深度约13~15 m,低潮海面以上高度约20 m,低潮时站位水深2~3 m。塔架由6个方向展开(60°)的拉索构筑而成。观测设备以悬挂水面以上的液面测距雷达为核心,包挂太阳能供电系统、水面测距雷达测量系统、水位及工况监测数据实时采集系统、测站综合信息无线传输系统和航标灯安全警示系统。潮位数据采集固定时长的连续采集方式,每隔5 min采集一次潮位数据,每次采集为时长3 s。水面测距雷达误差为1 mm。室内信息采集与管理系统,主要包括海上潮位测站数据采集、存储与管理,海上测站实时水位及供电工况等信息演示系统。

2.2 研究资料

本文研究资料主要包括实测潮位数据、地形数据和卫星遥感影像。

潮位资料主要依据4座新建潮位站2012年实测逐时潮位数据。在此基础上,同时搜集了射阳、吕四两座潮位站的2012年实测高低潮位数据(国家海洋局南通海洋环境监测中心站提供)。新条鱼港和东大港两站由于建站时间短,其潮位分析资料时间段为2012年10-12月,其余各站均为2012年整年潮位资料。

地形资料主要利用江苏908专题调查中辐射沙脊群海域实测地形资料构建辐射沙脊群海域的最新数字高程模型(DEM),分辨率为300 m×300 m。该DEM为进一步的二维水动力学数值模拟模型提供了最新的可靠地形。

遥感影像主要选取了此海域的低潮位环境星数据,空间分辨率30 m(见图7a)。对遥感影像进行了辐射纠正、几何纠正,纠正精度在一个像元以内,进行图像增强预处理后待用。

3 新条鱼港实测潮差9.39 m

据实测潮位资料,新条鱼港站实测特大潮差9.39 m,时间2012年10月16-18日,为特征大潮期间。2012年10月17日13:03实测最高潮位5.07 m(当地平均海平面,下同),19:11实测最低潮位-4.32 m,实测特大潮差9.39 m(见图2,表2),超过沿用至今的小洋口20世纪80年代实测潮差9.28 m。新条鱼港站实测特大潮差记录具有可靠性。

(1)观测平台稳固。大丰港和洋口港2站直接架设在港口栈桥的前段平台边缘,东大港和新条鱼港为专设的钢管塔架,钢管长35 m,下段打入海床以下13~15 m,上段露出海面15 m左右,且有3组6根钢丝拉索固定(图1),2012年12底检查,塔架未变形,工况稳定。

图1 辐射沙脊群沿海潮位自动遥测站位置图及场景Fig.1 Locations for tide-gauge stations and on-site photos

图2 新条鱼港2012年10月16-18日潮位曲线Fig.2 Tide curve of the Xintiaoyugang Station

(2)潮位记录可靠。潮位站塔架及水位测距雷达监测设施符合水文观测规范,监测运行正常,新条鱼港站自2012年10月12日建成以来,每隔5 min采集一次潮位数据,每次采集为时长3 s(见表2),潮位监测数据尤其是最高、最低潮位过程连续而完整。即每一个潮位监测数据是连续3 s测距雷达脉冲数据的平均值,而非瞬间脉冲值,基本排除了波浪对潮位监测的干扰(见表3)。

(3)观测海域可信。辐射沙脊群南翼的小洋口海域是我国实测最大潮差历史记录海域。1980年至1982年,在小洋口附近海域进行了5个断面14个站位的近岸或潮滩水流泥沙观测,小洋口海域实测潮差9.28 m[3],此潮差记录保持了30年。新条鱼港潮位站位置与20世纪80年代小洋口观测位置相近(见图2),条鱼港属小洋口潮汐水道北支主要潮水沟,该记录具有海域可比性。

(4)9.39 m属天文大潮潮差。2012年10月中旬,受副热带高压控制,黄海、东海海域天气持续晴朗,既无台风活动影响,也无大范围风浪,即无风暴潮增减水影响。经查询中华人民共和国交通运输部及中央气象台公布的2012年10月17日14时公布的海况表,当天黄海南部天气晴,海况良好[14]。

表2 2012年10月17日及11月14日新条鱼港站极值潮位过程摘录表Tab.2 Extracting table of data from tidal observation in the Xintiaoyugang Station

表3 辐射沙脊群沿海波浪特征[13]Tab.3 Wave characteristics of radial sand ridges

4 辐射沙脊群海域潮差中部大外围小的空间规律

4.1 海岸南北沿线6站实测潮差分析

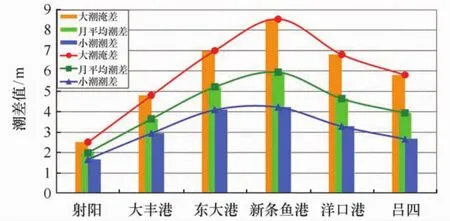

依据6个潮位站的特征大潮、特征小潮和月平均3项潮差分析,均呈现上凸形态。中部条子泥附近潮差大,特大潮差在新条鱼港,向南北依次减少,且北部潮差比南部小(图3)。月平均潮差的统计时间段:2012年10月13日—11月11日(农历八月二十八—九月二十八);特征大潮的统计时间段:2012年10月16—18日;特征小潮的统计时间段:2012年10月 23—25日。

图3 辐射沙脊群沿海6个潮位站潮差分布图Fig.3 Distribution patterns of tidal ranges of six stations along the coast

4.2 辐射沙脊群沿岸潮位“跳绳效应”

高潮时,中部条子泥附近(新条鱼港站、东大港)最高,向南(洋口港、吕四)、北(大丰港、射阳)两翼均逐渐降低。同理,低潮时,中部条子泥附近(新条鱼港站、东大港)最低,向南(洋口港、吕四)、北(大丰港、射阳)两翼均逐渐升高。潮汐周期波动,辐射沙脊群沿岸潮位则呈现“跳绳效应”,形成中部条子泥潮差最大、南北两翼渐小的空间特征。

本文收集整理了辐射沙脊群海域沿岸4个潮位站(射阳、大丰港、洋口港、吕四)2012年整年潮位数据及2012年10-12月的东大港和新条鱼港的潮位资料,统计各站潮位平均潮位和极值潮位值(表4),其值呈现“跳绳效应”(图4)。

表4 辐射沙脊群沿岸2012年整年潮位特征值统计表Tab.4 Statistical table of tide levels in 2012

图4 辐射沙脊群沿岸潮位的“跳绳效应”Fig.4 “Rope skipping”effect of tide levels along the coast

4.3 辐射沙脊群海域潮差空间分布特征

本研究采用MIKE21 Flow Model[15]进行了南黄海辐射沙脊群海域潮位数值模拟。计算区域南北为31.9°~34.0°N,东西为120.4°~123.0°E(见图5)。计算网格采用三角网最小格网为300 m,时间步长取60 s。水平涡动粘性系数采用Smagorinsky公式[16]计算。初始条件以零启动。边界条件分为:闭边界采用不可入条件,法向流速取为0;开边界外海潮位由东中国海潮波数学模型[7]提供,动边界处理采用干湿网格法[17]。模型控制方程和离散方法见文献[15]。模型模拟了2012年10月连续1个月的潮位变化,经验证计算值与实测值吻合良好,表明模型能较好地模拟该海域的潮位变化过程,可以计算海域潮差分布。

由模型计算结果提取了2012年10月17日大潮期间的辐射沙脊群海域的潮差平面分布图(见图5)可见,整个条子泥一带潮差均较大,达7 m以上。以条子泥为中心,南北呈半圆形展开,南部潮差较北部潮差偏大,特大潮差分布于弶港岸外条子泥二分水一带,具体位于条子泥偏南部海域新条鱼港潮位站附近。由于条子泥区域的详细地形资料缺乏,数值模拟并没有模拟出最大潮差的详细发生位置,只显示出一块大潮差的分部。但是根据模拟结果的潮差分布图推断,新条鱼港的深槽应该为最大潮差分部区。

5 移动驻潮波造就辐射沙脊群特大潮差

5.1 移动驻潮波

江苏沿海主要受两个潮波系统控制。以废黄河口外无潮点为中心的旋转潮波系统控制着江苏沿海的北部海区,而南部海区则受自东海进入的前进潮波系统制约。两大潮波交汇于江苏沿海中部辐射沙脊群海域。南黄海M2分潮波同潮时线图6a为旋转潮波与后继前进潮波相遇之前,两条326°同潮时线分属各自的潮波系统;图6b是两个潮波相遇之后,产生了一个新的向弶港传播的潮波分支,以327°同潮时线起始与表示。后于327°的同潮时线反映出该潮波分支自东北向西南传播,指向苏北海岸的弶港。同潮时线群呈弧状包围圈向弶港岸边推进,形成潮波辐聚,而此潮波辐聚区正与辐射沙脊群的位置与形态相吻合[7]。

两潮波波峰线汇合,在辐射沙脊群海域形成驻潮波区。该驻潮波由于受海底摩擦的影响,表现出向弶港岸边逐渐推进的特征,故称之为移动性驻潮波[7]。

图5 特征大潮时期潮差平面分布Fig.5 Planar distribution of tidal ranges in spring tide

移动驻潮波控制下的潮波辐合区(辐射沙脊群海域)由于潮波能量集中使振幅增大,潮差呈现半圆弧状向弶港(条子泥)推进的分布形态,在弶港岸外条子泥二分水一带形成特大潮差带。因此,移动驻潮波是形成辐射沙脊群海域特大潮差的主要动力原因。

图6 南黄海M2分潮波同潮时线分布(资料来源:张东生等[7])Fig.6 Co-phase lines of M2component in southern Yellow Sea

5.2 条子泥二分水两大潮波交汇带地貌特征遥感解译

二分水是两大潮波的涨潮交汇线,当地人也称二分水为“两碰水”。据当地居民,大潮汛时常会出现南北两股水相碰,击水水头数丈,涛声若雷的奇观景象。北部的西洋潮流沿西大港和东大港两大潮水沟系统由北向南运动,南界至二分水;南部黄沙洋潮流沿小洋港及条鱼港由南向北流动,北界也至二分水。二分水是南北两大纳潮盆地的涨潮潮水交汇线,南北两股潮水只能运动到水沟系统的尾稍段。二分水如同无形的墙,两翼涨潮流交汇一般不超过分水线。

条子泥二分水代表南北两大潮波交汇的地貌特征线,是条子泥潮滩上脊背状地势的最高带,呈东西向垂直海岸线延伸,两翼地形渐低,是条子泥南北两翼潮波交汇最显著、最具体的动力地貌界线。因条子泥潮滩持续淤积,成为高边滩,无法实测其最低潮位和特大潮差特性,只能在条子泥边缘的新条鱼港站可观测到实测最高潮位、最低潮位、特大潮差。依据低潮位潮滩遥感影像沟梢外包线法[18]确定条子泥二分水的具体位置(图7a)。

图7 条子泥二分水遥感解译(a)和条子泥海域的潮差分布图(b)Fig.7 Remote sensing interpretation of Erfenshui in the Tiaozini area(a)and distribution of tidal ranges(b)in the Tiaozini sea area

5.3 关于最大潮差问题的讨论

5.3.1 9.39 m潮差新创了中国沿海实测最大潮差记录

中国沿海潮差,因海洋地理条件制约,南海普遍较小,渤海次之,东海、黄海沿岸普遍较大[1]。“八月钱塘潮,壮观天下无”,人们普遍以为杭州湾钱塘潮中国最大,但杭州湾湾顶澉浦最大实测潮差只有8.93 m[19]。新条鱼港站实测潮差9.39 m大于杭州湾澉浦最大实测潮差0.46 m,是其一。其二,新条鱼港站2012年实测潮差9.39 m比20世纪80年代小洋口实测潮差9.28 m大0.11 m,不仅解除了对小洋口实测潮差9.28 m的多年疑虑,而且打破了该海域30年来实测最大潮差记录。

5.3.2 9.39 m并非最大潮差

最大潮差的定义有待讨论。潮差通常的定义指相邻潮位峰谷的落差[19]。作者以为最大潮差不应强调“相邻”潮位峰谷的概念,而应强调同地最高潮位与最低潮位之间的高差。

新条鱼港实测最大潮差应为9.62 m。新条鱼港潮位站有3组值得研究的实测最大潮差数据。新条鱼港实测最高潮位是2012年10月17日13:03 5.07 m。可用于最低潮位计算的数据有3组(表5)。本文特大潮差是遵循通用潮差定义为9.39 m,但作者更倾向于最大潮差9.62 m,可能对海岸工程安全设计和航行安全更有价值。

表5 新条鱼港站实测最大潮差的潮位时间表Tab.5 Statistics of maximum tidal ranges in the Xintiaoyugang Station

此次监测仅是天文次大潮潮差。2012年的农历八月十八为10月3日。因新条鱼港潮位遥测站是2012年10月12日新建站,只观测到10月16日至17日(农历九月初二)天文次大潮的潮差,比农历八月十八(10月3日)天文大潮晚了一个大潮周期(14 d)。换言之,辐射沙脊群海域的特大潮差理论上应大于9.39 m,有可能高达9.62 m,有待将来潮位观测。

6 结论

辐射沙脊群南翼新条鱼港潮位遥测站观测到的9.39 m潮差是可信的,其潮位遥测站观测方法可靠,辐射沙脊群移动驻潮波及条子泥二分水动力地貌等分析合理。该潮差不仅证实了1986年小洋口9.28 m的特大潮差可信,而且刷新了该海域最大潮差记录,新创了中国沿海最大潮差记录。如若改变最大潮差计算标准,新条鱼港最大潮差可达9.62 m。

新条鱼港站实测特大潮差是南北两大潮波交汇而成的移动驻潮波所致。辐射沙脊群潮差分布中部大,以条子泥为中心,南北两翼渐小,涨落同步潮位形成“跳绳效应”。

[1]刘爱菊,尹逊福,卢铭.黄海潮汐特征Ⅰ[J].黄渤海海洋,1983,1(2):1-7.

[2]沈育疆.东中国海潮汐数值计算[J].山东海洋学院学报,1980,10(3):26-35.

[3]任美锷.江苏省海岸带和海涂资源综合调查报告[M].北京:海洋出版社,1986:25.

[4]王颖,朱大奎.海岸地貌学[M].北京:高等教育出版社,1994:27-28.

[5]王颖.黄海陆架辐射沙脊群[M].北京:中国环境科学出版社,2002:31.

[6]张长宽.江苏省近海海洋环境资源基本现状[M].北京:海洋出版社,2013:91-93.

[7]张东生,张君伦.黄海海底辐射沙洲区的M2潮波[J].河海大学学报,1996,24(5):35-40.

[8]陶建峰,张东生,龚政.江苏近海潮汐潮流的数值模拟[C]//第十四届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集.2009:559-562.

[9]Yan Y X,Zhu Y L,Xue H C.Hydromechanics for the formation and development of radial sandbanks(Ⅰ)——Plane characteristics of tidal flow[J].Science in China(Series D),1999,42(1):13-21.

[10]Yan Y X,Song Z Y,Xue H C,et al.Hydromechanics for the formation and development of radial sandbanks(Ⅱ)——Vertical characteristics of tidal flow[J].Science in China(Series D),1999,42(1):22-29.

[11]Zhang C K,Zhang D S,Zhang J L,et al.Tidal current-induced formation—storm-induced change—tidal current-induced recovery——Interpretation of depositional dynamics of formation and evolution of radial sand ridges on the Yellow Sea seafloor[J].Science in China(Series D),1999,42(1):1-12.

[12]吴德安,严以新,马林艺,等.江苏辐射沙洲海域最大可能潮差的计算与分析[J].大连海事大学学报,2008,34(4):75-78.

[13]陈红霞,华锋,袁业立.中国近海及临近海域海浪的季节特征及其时间变化[J].海洋科学进展,2006,24(4):407-415.

[14]中华人民共和国交通运输部搜救中心.海洋气象·近海海区天气预报(12年10月17日14时)[EB/OL].(2012-10-17)[2013-12-05].http://www.moc.gov.cn/zizhan/siju/soujiuzhongxin/haiyangqixiang/201210/t20121017_1313146.html.

[15]Warren I R,Bach H K.MIKE 21:a modelling system for estuaries,coastal waters and seas[J].Environmental Software,1992,7(4):229-240.

[16]Smagorinsk Y J.General circulation experiments with the primitive equationsⅠ:the basic experiment[J].Monthly Weather Review,1963,91(3):99-164.

[17]陶建峰,张长宽.黄海辐射沙脊群海域水环境数值模拟研究[J].河海大学学报:自然科学版,2005,33(4):472-475.

[18]丁贤荣,康彦彦,葛小平,等.辐射沙脊群条子泥动力地貌演变遥感分析[J].河海大学学报:自然科学版,2011,39(2):231-236.

[19]孟德润,田光耀,刘雁春.海洋潮汐学[M].北京:海潮出版社,1993.

Analysis of largest tidal range in radial sand ridges southern Yellow Sea

Ding Xianrong1,Kang Yanyan2,Mao Zhibing1,Sun Yulong3,Li Sen3,Gao Xuan3,Zhao Xiaoxu3

(1.College of Hydrology and Water Resources,Hohai University,Nanjng 210098,China;2.Collegeof Harbor,Coastal and Offshore Engineering,Hohai University,Nanjng 210098,China;3.School of Earth Sciences and Engineering,Hohai University,Nanjng 210098,China)

The largest tidal range 9.39 m was observed on October 17,2012 at Xintiaoyugang station which is one of 4 tide-gauge stations along coast of the radial sand ridges,southern Yellow Sea.It confirms that the historical tidal range 9.28 m in Xiaoyangkou in 1980's is reliable and the largest tidal range record in this sea area is renewed.Reasons of the largest tidal range are expressed from two aspects.One is"movable standing tidal wave"that is the hydrodynamic cause by hydrodynamic simulation modeling.The other is"the water diversion"(Erfenshui)that is the dynamic geomorphic reason by remote sensing interpretation.As the results,"Jump Rope"effect of the synchronous water level along Tiaozini tidal flat and the largest tidal range of 9.39 m is reasonable and effective.Even more,the maximum tidal range in this area could be 9.62 m if statistical method can be changed.The largest tidal range of radial sand ridges in this paper has reference value and innovation of the tidal characteristics in the whole coast of China.

radial sand ridges;the largest tidal range;movable standing tidal wave;Tiaozini

P731.23

A

0253-4193(2014)11-0012-09

2013-04-17;

2013-12-05。

国家科技支撑计划(2012BAB03B01);国家海洋公益性行业科研专项(201005006-3);江苏省研究生创新计划项目(2013B20814)。

丁贤荣(1955—),男,江苏省句容市人,教授,主要从事自然地理、水利及海洋地理信息研究。E-mail:dingxr@126.com

*通信作者:康彦彦,博士研究生,研究方向:GIS、RS在海岸海洋研究中的应用。E-mail:kangyanyan850214@126.com

丁贤荣,康彦彦,茅志兵,等.南黄海辐射沙脊群特大潮差分析[J].海洋学报,2014,36(11):12—20,doi.10.3969/j.issn.0253-4193.2014.11.002

Ding Xianrong,Kang Yanyan,Mao Zhibin,et al.Analysis of largest tidal range in radial sand ridges southern Yellow Sea[J].Acta Oceanologica Sinica(in Chinese),2014,36(11):12—20,doi.10.3969/j.issn.0253-4193.2014.11.002