信任社会

2014-05-23胡全柱乔超

胡全柱 乔超

摘要:信任社会是指一种社会关系主要经由信任而得以组织化的社会形态。在此基础上,信任社会的社会关系可以解析为人际关系、经济关系和政治关系,分别对应于人际关系域、经济关系域和政治关系域,进而建构起信任社会的理想类型。信任社会建构的成功与否,依赖于在三种关系域中信任能否成为社会关系的主导组织化机制。就中国信任社会的建构而言,其可能的途径包括:在人际关系域中,以信任组织化机制代替差序组织化机制成为主导;在经济关系域中,以信任组织化机制代替理性组织化机制成为主导;在政治关系域中,以信任组织化机制代替权力组织化机制成为主导。

关键词:信任;信任社会;社会关系;社会关系组织化机制;理想类型

中图分类号:C912文献标识码:A

DOI:10.3963/j.issn.16716477.2014.02.020

长期以来,信任一直是心理学、经济学、社会学等学科的研究主题。在信任的社会学研究中,“信任是社会秩序的条件而不是社会秩序本身”成为信任研究的共享逻辑预设。换句话说,关于信任的社会学研究几乎没有将信任提升到社会秩序的高度而加以探讨。值得一提的是,法国学者阿兰·佩雷菲特在探讨16世纪以来西方经济发展的缘起时引入了信任解释,并将信任作为主要解释变量,从而为解开西方经济发展之缘起提供了另一条分析路径[1]。不过,我们不难发现,在佩雷菲特的语境中,信任虽被提升到社会秩序的高度而成为一种社会形态即“信任社会”,但他关注的重点是信任对于西方经济发展的意义,而不是“信任社会”本身。因此,“信任社会”到底是怎样的一种社会形态呢?佩雷菲特并没有进一步论述。从某种意义上说,“信任社会”概念只是佩氏在用信任来解释西方经济发展的缘起时所带来的一个“副产品”,而信任社会何以可能的问题并没有得到深究。因此,本文以为,佩雷菲特的最大贡献,可能并不在于他为解释西方经济发展的缘起提供了新的分析路径,而在于“信任社会”概念的提出,尽管他并没有对这个概念作出进一步说明。受其启发,本文尝试从社会学视角勾勒信任社会的景观图或者说理想类型,并探讨中国信任社会的建构之可能途径。

一、信任与信任社会

什么是信任?又什么是信任社会?这是两个密不可分却又相互区别的概念。在西方学术界,信任概念的研究主要就是关于“trust”的研究[2]。20世纪50年代,心理学开始系统地研究信任问题。美国学者多依奇率先从心理学角度将信任予以概念化[3]。此后,赖兹曼、罗特、萨波尔进一步发展了心理学的信任概念[2]。在综合前人研究成果的基础上,霍斯莫尔提出“信任是个体面临一个预期损失大于预期获益的不可预料事件时,所做的一个非理性的选择行为”[4]。这一概念成为里程碑式的心理学信任概念,它大大推进了心理学的信任研究。

进入20世纪70年代以后,信任问题引起了社会学家的广泛关注①。德国社会学家卢曼认为信任在本质上是一种社会复杂性的简化机制[5]。美国社会学家巴伯尔认为信任是通过社会交往而习得和确定的预期[6]。英国社会学家吉登斯认为,信任是“对其他人的连续性的相信以及对客观世界的相信,它产生于儿童的早期经验”,“信任作为基本的‘保护壳而在自我与日常现实的应对中提供自我保护”[7]。波兰社会学家彼得·什托姆普卡认为信任就是相信他人未来的可能行动的赌博[8]。以色列社会学家爱森斯塔德等人提出了“信任结构”的概念[9]。美国社会学家祖克尔从发生学角度探讨了信任的形成机制[10]。另一些社会学家则认为,信任是一种社会资本,而且社会资本取向的信任研究逐渐成为社会学信任研究的主导取向[11]。

当信任被社会学家们广泛研究的时候,它也成为经济学家们的热门话题。实际上英国古典经济学家亚当·斯密早在1759年的《道德情操论》中就提到了信任和人类经济行为的关系[12]。1976年美国新古典学派经济学家加里·贝克尔出版了《人类行为的经济分析》,开创了“经济学帝国主义”时代。此后,经济学范式成为信任研究的重要范式之一。

在简单地回顾了心理学、社会学和经济学等学科中有关信任研究后,不难发现,心理学注重从个体的心理视角来解释信任,社会学注重从社会功能视角来解释信任,而经济学则注重从理性选择视角来解释信任。学科研究视角的不同,导致信任概念很难统一。为淡化信任概念的学科印记,我们能否提出一个综合性的信任概念呢?在解析已有研究的基础上,尝试着对信任和信任社会概念进行重构②。我们认为,信任是指主体对客体的一种结构化的肯定性期待。它具有这样几个特征:第一,信任是一种社会关系,具有一定程度的稳定性结构;第二,信任主体只能是人,而客体既可能是人,也可能是由人的实践而产生的后果,例如制度③;第三,信任主体认为(凭借)信任客体能够实现自己的目的;第四,信任包含着风险。我们认为,这一信任概念综合了心理学、经济学和社会学的视角,因为它规定了信任的心理属性(肯定性期待)、理性属性(实现自己的目的)和社会属性(社会关系和风险)。据此,信任社会就是指社会关系主要经由信任而得以组织化的社会形态,并且社会成员和群体认同它,实践它。换言之,信任社会就是指信任成为社会关系的主导组织化机制的社会形态。由此推论,信任社会中的社会关系必然是信任关系,结构化的信任关系是信任社会的“经纬”。

二、信任社会的理想类型

在信任社会里,社会关系主要是经由信任而得以组织化的。换句话说,信任就是信任社会中社会关系的主导组织化机制,它就是信任社会的“中轴原理”[13]。这样看来,信任社会应该是一个“高信任度”的社会形态。然而,需要追问的是信任社会是何以可能的呢?或者说,信任是如何将社会关系组织化的呢?在回答此问题之前,我们需要厘清社会关系主要有哪些类型。在这里,我们用关系域概念来指称社会关系的运作领域以划分不同的社会关系类型。

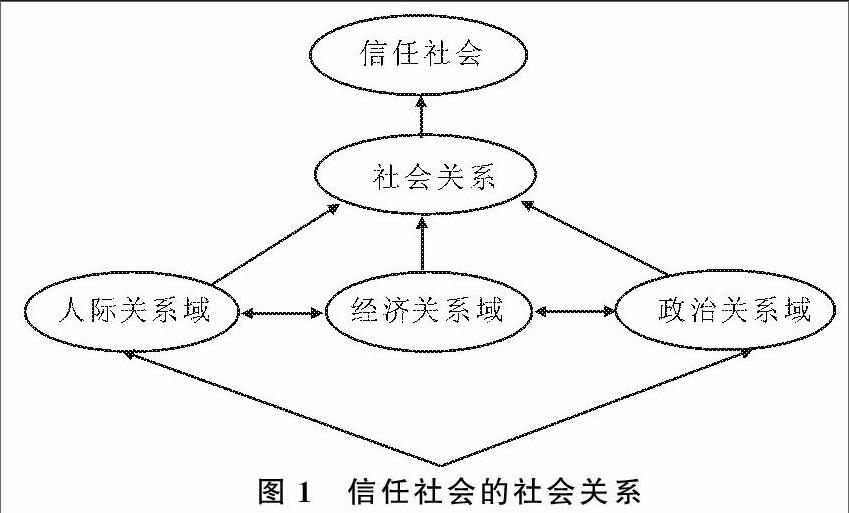

(一)关系域:人际、经济与政治

社会关系是社会学的核心概念之一。韦伯认为社会关系是指“根据行为的意向内容,若干人之间相互调整并因此而相互指向的行为”[14]。前苏联学者拉契科夫认为,社会关系通常表现为关于生产资料的经济关系、关于国家政权的政治关系、关于法规的法律关系以及关于社会义务和集体利益的道德关系[15]。《中国大百科全书》(社会学卷)认为社会关系是指人们在社会交往中形成的以生产关系为基础的各种联系和关系的总称,并从多角度予以类型划分[16]。然而,本文尝试从社会关系的运作领域将其划分为人际关系、经济关系和政治关系,分别对应于人际关系域、经济关系域和政治关系域。这样看来,信任社会的社会关系结构就见图1。

图1中,所谓的人际关系域主要是指社会成员在日常相互交往中形成的各种社会关系的运作领域。所谓的经济关系域主要是指围绕商品的生产、分配、交换和消费而形成的,与市场相关的各种社会关系的运作领域。所谓的政治关系域主要是指围绕国家权力、政治制度和政策、选举、公民的权利和义务等而形成的各种社会关系的运作领域。三种关系域的划分只是出于分析的需要。实际上,在现实生活中它们是很难被区分的。需要指出的是,信任社会的社会关系结构与其它社会形态中社会关系结构并没有什么不同。在任何一种社会形态里面,社会关系结构都可以作这样的划分。但在信任社会里面,社会关系的建立和维持主要都是经由信任运作才成为可能的,或者说,它们主要是经由信任而得以组织化的,并通过信任实现社会关系的生产和再生产,在某种意义上说,也就是生产和再生产了信任社会本身。那么,信任是如何实现社会关系组织化的呢?这正是我们接下来需要讨论的问题。

(二)信任——社会关系的主导组织化机制

由上文可知,信任是信任社会中社会关系的主导组织化机制,它在不同关系域中遵循不同的组织化逻辑。

第一,人际关系的组织化。费孝通在谈到中西方社会结构的区别时用了“团体格局”和“差序格局”两个概念,意在说明中西方社会的人际关系差异[17]。西方社会的人际关系是经由团体组织化的,而中国社会的人际关系是经由差序组织化的。因此,我们可以将中西方社会的人际关系组织化机制分别概括为团体组织化机制和差序组织化机制。无论是团体组织化机制还是差序组织化机制,都会涉及到信任问题,但显然,信任不是人际关系组织化过程的主导机制。就西方社会人际关系的团体组织化机制来看,个人以作为团体成员的方式被组织起来,并不是以个体对该团体的信任为必然前提的,而西方社会的社会结构是以团体为结构单元,将个体结构化其中的结果。从这个意义上说,西方社会人际关系的团体组织化机制并不是个体的行动选择使然,而是团体格局的社会结构使然。就中国社会人际关系的差序组织化机制来看,我们可以发现同样的结构逻辑。由于处于差序格局的中心位置的个体与其周围的他人之关系结构不同,导致了个体在组织与他人的人际关系时,遵循了不同的道德规范并采用了不同的组织化策略,从而也强化和再生产了差序格局本身。在这一过程中,信任并不是决定个体遵循何种道德规范和采用何种组织化策略以组织与他人的人际关系之主导因素,而是个体与其周围的他人之关系结构本身或曰是差序格局起到了决定性作用,尽管信任是个体在组织与他人关系时不得不考虑的因素④。由此可见,在差序格局中,人际关系的组织化并不是经由信任而得以实现的,它同样也不是个体行动选择的结果,而是差序格局的社会结构使然。实际上,信任是可以成为中西方社会人际关系的主导组织化机制的。对于团体格局的西方社会而言,一方面需要建立个人对所属团体的信任以及团体内部成员之间的信任,另一方面也需要建立个人对其他团体及其成员的信任,从而实现经由信任来组织个体与所属团体及其团体成员、个体与其他团体及其成员之间的人际关系。而对于差序格局的中国社会而言,信任若要成为人际关系的主导组织化机制,必须实现差序格局“等序化”,即将熟人(血缘关系和地缘关系)与陌生人同质化⑤,与他们建立普遍信任。这样,中国社会的人际关系就可以主要经由信任而实现组织化。需要指出的是,无论西方社会还是中国社会,信任成为信任社会中人际关系的主导组织化机制,这并不意味着其它人际关系组织化机制的退场,相反,它们配合着信任共同组织着人际关系。

第二,经济关系的组织化。自经济学诞生以来,“经济人”假设一直是经济学对人的经济行为展开分析的逻辑前提。因此,经济学认为理性的行动者在经济关系的各个阶段都是由理性支配的,从而建立和维护了行动者之间的经济关系。换句话说,所有的经济关系都是经由行动者的理性而得以组织化的。由于“经济人”假设是如此的根深蒂固,以致它造就了经济学帝国主义情结,其影响远远超出了经济学本身。也正因为如此,受到经济学殖民的其他社会科学同经济学一道开始反思它的安身立命之根基,例如“有限理性”⑥概念的提出,以及对经济关系中非理性因素⑦的强调等。由此可见,理性无法承担经济关系组织化的全部重任,必须引入其它的经济关系组织化机制⑧。我们认为,信任就是实现经济关系组织化的一种重要机制。进一步地分析,我们会发现信任对经济关系的组织化过程包括三个阶段:在经济关系发生之前,如果交易双方存在信任(倾向),那么交易就更有可能发生;在经济关系发生阶段,信任可以减少交易双方的信息不对称的程度,从而增强了交易双方对交易的信心和满意度;在经济关系结束后,信任发挥了链接功能,为交易双方的后续交易提供了担保。当这样的经济关系组织化过程普遍并持续地发生于整个经济关系域,进而最后嵌入于社会结构时,那么信任就成为经济关系的主导组织化机制了。在这里,我们强调信任是信任社会中经济关系的主导组织化机制,并不是要否定或抹杀理性组织化机制的作用,相反,我们重视了理性组织化机制的作用和地位。信任为主、理性为辅的经济关系组织化机制格局是信任社会的经济关系之根本特征。经由信任而完成组织化的经济关系,不仅实现了个体行动者的利益(基于理性),而且也实现了与其交易的他者的利益,更为重要的是,行动者之间经济关系得到了信任的确证,为经济关系的延伸和拓展提供了结构性保障。

第三,政治关系的组织化。政治关系集中表现为普通公民与国家权力机构及其各级代理人之间在政治实践领域中形成的关系。实际上,这种关系可以简单地理解为国家与社会的关系⑨。相应地,政治关系的组织化,就可以被理解为国家与社会的关系组织化。就目前的文献来看,在民族国家框架内,国家与社会的关系模式大概有两种:一种为“大国家-小社会”模式(专制/集权国家),另一种为“小国家-大社会”模式(自由/民主国家)。进一步分析会发现,两种模式下国家与社会之间的关系都是不均衡的,且主要都是经由权力而实现组织化的,只不过权力的支配者和被支配者在不同模式下的扮演者(国家或社会)不同罢了。但无论何种模式,国家与社会的关系都是由权力的支配者依据自己的利益主要经由权力而实现组织化的。换句话说,权力是国家与社会的关系之主导组织化机制,进而可以推导出权力是政治关系的主导组织化机制。但这种主要经由权力而实现组织化的国家与社会的关系或者说政治关系,显然在信任社会里是不合适的,因为权力并不必然地带来信任,反而强权会破坏信任,甚至根本就不可能产生信任或者产生虚假信任。在信任社会里,国家与社会的关系或曰政治关系应该主要经由信任而得以组织化,而社会制度安排就是组织化的具体结果⑩。因此,信任对国家与社会的关系或曰政治关系的组织化过程就可以被表征为社会制度安排的生产过程。如果社会制度安排的生产过程是国家与社会双方在彼此信任的基础上达成的共识,那么信任就实现了对国家与社会的关系或曰政治关系的组织化。在这里,哈贝马斯民主语境中的公共领域和沟通理性就成为它的逻辑前提B11。当然,正如我们在分析信任社会里经济关系组织化机制一样,信任作为信任社会中国家和社会的关系或曰政治关系的主导组织化机制时,它同样不排斥该关系域中其它组织化机制的存在,例如权力。相反,我们认为在信任社会里,由信任主导的组织化机制和处于从属地位的其它组织化机制共同构成的政治关系组织化机制格局能够更好地匹配信任社会。

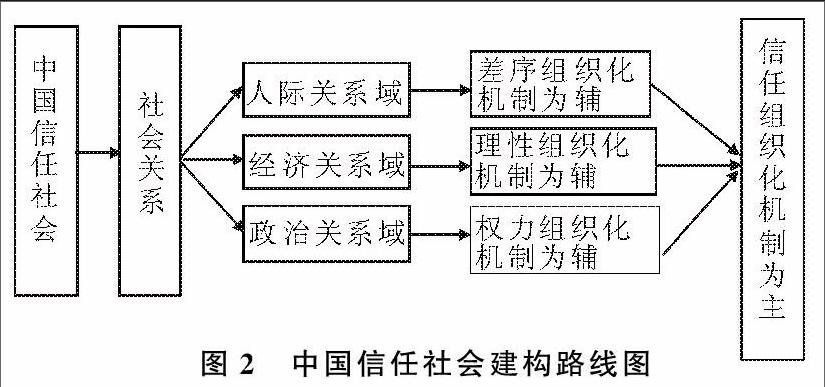

三、中国信任社会的建构之可能途径

信任社会的建构取决于社会关系组织化机制是否以信任为主导。要确立信任为主导的社会关系组织化机制,又取决于经济关系域、政治关系域和人际关系域中社会关系的组织方式。因此,中国信任社会的建构可以按照信任社会的理想类型在三个方向上展开,见图2。

图2表明,中国信任社会的建构将沿着三个方向铺展,分别在人际关系域、经济关系域和政治关系域中,建立以信任组织化机制为主导,以差序组织化机制、理性组织化机制和权力组织化机制为辅助的社会关系组织化机制格局,才能实现中国信任社会的建构。具体说来,有如下几点:

首先,在人际关系域中,中国信任社会的建构依赖于实现人际关系的差序组织化机制向信任组织化机制的转变。由于中国社会结构是一种差序格局架构,导致了个体在组织与其周围他人的人际关系时,按照差序逻辑运作。显然,这种差序组织化机制与信任社会是不协调的。可问题是在差序格局如此根深蒂固的中国社会,这种人际关系的信任组织化机制如何确立呢?换句话说,当个体面对熟人(血缘关系和地缘关系)和陌生人时,都能给予足够的信任,而相对于该个体来说,熟人和陌生人也都值得信任,如何做到在信任面前平等对待熟人和陌生人呢?我们认为充分的社会流动或许可以做到这点B12。因为在一个社会成员充分流动的社会里,社会交往频繁,社会交往对象异质性强,这种社会性质决定了个体与其周围他人的人际关系多样化、动态化,从而形成这样的社会后果:熟人和陌生人的界限逐渐模糊,甚至最终消失。当这种熟人和陌生人嵌入其中的差序格局逐渐被打破的时候,人际关系的差序组织化机制也就失去了主导地位,必然会由新的人际关系组织化机制来代替B13。在信任社会里,这就是信任组织化机制,因为高度流动的社会更需要信任,尽管风险也在增加。不过,在差序格局仍旧坚固,差序组织化机制仍旧主导着人际关系的组织化过程时,我们可以做的,或许就是增加社会流动性。这就意味着中国当前一些限制社会流动的制度安排必须被取消,至少被松动。当然,这需要一个过程。可喜的是,国家及一些地方政府在改变当前限制社会流动的制度安排上已经发出了积极的信号,并有了一些实际行动B14。在可以预见的将来,中国的社会流动性将极大增强,差序格局或将逐渐式微,熟人和陌生人的界限或将逐渐模糊,信任或将成为人际关系的主导组织化机制。届时,中国信任社会的人际关系域就已形成了。

其次,在经济关系域中,中国信任社会的建构依赖于实现经济关系的理性组织化机制向信任组织化机制的转变。就当前中国社会而言,随着计划经济向市场经济的转变,资源配置方式发生了根本变化,社会主义市场经济也已经确立。于是,在经济关系域中,个人与个人之间的关系,或者说不同的交易者之间的关系,经由经济理性而被充分地激活和组织起来。在市场上,一切都可以买卖。因此,在强大的利益动机的驱动下,个体的欲望得到空前的膨胀,致使大量的假冒伪劣商品充斥着人们的日常生活。然而,市场经济是一种信任经济,这就意味着在买者和卖者之间的交易关系并不只是一种赤裸裸的钱物交换,更重要的是双方对彼此的人格及其所持物品的信任关系,即使在一次性交易中也是如此,更不用说重复性交易了。实际上,市场经济也必然是一种重复性交易经济,只有这样才能使其自身得以维系。不过,我们需要根据市场原则将市场行为有效地区分正常市场行为和非正常市场行为。就前者而言,主要是指交易双方公正、公平、互惠的交易行为,一般市场交易行为均属此类;就后者而言,主要是指非公正、非公平、非互惠的交易行为,例如欺骗、假冒伪劣等。由此可见,在经济关系域中要实现经济关系的理性组织化机制向信任组织化机制的转变,一方面针对正常市场行为来说,需要在交易关系中培育并嵌入信任,进而使之成为组织交易关系的主导机制,而理性则成为组织交易关系的辅助机制;另一方面针对非正常市场行为来说,可以通过外部强制诸如法律等制度安排约束直至消除这类市场行为。因此,重构市场经济的道德基础(包括信任),加强市场经济的制度约束,形塑具有“人人信我,我信人人”特征的市场主体,是实现经济关系的理性组织化机制向信任组织化机制转变的必然逻辑,也是建构中国信任社会的基本内容之一。

再次,在政治关系域中,中国信任社会的建构依赖于实现政治关系的权力组织化机制向信任组织化机制的转变。前文已经指出,政治关系可以进一步被浓缩和表述为国家与社会的关系。在改革开放以前,中国的国家与社会的关系是典型的“大国家-小社会”模式,换句话说,国家与社会是高度重合的。学界普遍地运用“总体性社会”[18]、“全能政府”[19]等概念来指称改革开放以前的中国的国家与社会的关系。

毫无疑问,在“总体性社会”中,国家与社会的关系主要是经由权力而实现组织化的。这种经由权力而组织起来的国家与社会的关系,尽管为国家控制社会提供了非常高效的运作模式,但显然它缺乏关系主体之间的真正信任,因而严格来说,它不是一种信任关系而是权力关系。改革开放以后,“总体性社会”进入了所谓的“转型社会”[19]。那么在“转型社会”中,权力是否已不再是国家与社会的关系的组织化机制?回答是否定的。因为“转型社会”与“总体性社会”的最大不同之处就在于国家权力的作用范围在收缩,并且这一收缩过程尚未结束B15,但这并不意味着权力已经退出了国家与社会的关系领域,相反,它在某些方面还会得到强化。不过我们应当看到在国家与社会的关系领域中,已有其它因素的生长和介入,其中就包括信任。近些年来,国家在大力提倡政府公信力的建设就是例证。但对于中国信任社会的建构而言,这只意味着政治关系的信任组织化机制才刚刚发挥作用,它需要进一步介入政治关系的组织化过程,并直至成为其主导组织化机制。只有当信任成为国家与社会的关系的主导组织化机制时,中国信任社会的政治关系域才可确立。而要达此社会政治目标,或许民主是唯一的也是最有效的制度安排B16。只有在充分民主的基础上,国家与社会之间的关系才可能主要经由信任而得以组织化。就目前的中国情况来看,显然民主还没有发展到信任社会所要求的程度。因此,夯实民主基础,扩大民主范围,弘扬民主精神,完善民主制度,是建构中国信任社会的政治关系域之不二法门。

四、结语

信任不是外在于社会的要素而是内嵌于社会的,它是任何社会都不可或缺的构成性要素,它是社会正常运行的润滑剂。一句话,信任是社会的题中应有之义。但在不同社会里,由于经济、政治、文化等方面的差异,信任表现出不同水平、形式、特征和功能。尽管如此,在这些社会里面,信任都没有成为社会关系的主导组织化机制,这是已有人类社会里信任的共同状态。正因为如此,已有的人类社会均不属于我们所谓的信任社会,姑且称之为前信任社会。前信任社会与信任社会的最大区别就在于信任是否成为社会关系的主导组织化机制,而不是社会里是否存在信任。因此,信任社会是一种新的社会形态;在这种社会里,信任是社会关系的主导组织化机制,但它并不排斥社会关系的其它组织化机制。在信任社会里,主要存在三种社会关系类型,即人际关系、经济关系和政治关系,分别对应于人际关系域、经济关系域和政治关系域。信任社会的建构成功与否,就依赖于这三种关系域中信任能否成为社会关系的主导组织化机制。循此思路,中国信任社会的建构之可能途径包括:在人际关系域中,以信任组织化机制代替差序组织化机制成为主导;在经济关系域中,以信任组织化机制代替理性组织化机制成为主导;在政治关系域中,以信任组织化机制代替权力组织化机制成为主导。

注释:

①实际上,西美尔早在1900年的《货币哲学》中就论及信任。

②学者们几乎都是从各自学科的视角来界定信任的,因此信任概念被烙上了深深的学科印记。我们对信任概念的重构是试图跨越学科边界的一个尝试。关于信任社会概念,虽然佩雷菲特首次提出,但他仍旧是在一般意义上使用信任的,且并未赋予信任是一种社会关系组织化机制的意涵。

③实际上,对于后一种客体,仍可被理解为人,因为“由人的实践而产生的‘后果”中人的因素才是信任的真正客体,而不是这种“后果”本身。

④关于中国社会信任的研究可以追溯到韦伯(参见马克斯·韦伯的《儒教与道教》一书,商务印书馆1999年版),他认为中国社会信任属于特殊主义信任,持同样观点的还有日裔美籍学者福山(参见弗朗西斯·福山的《信任——社会美德与创造经济繁荣》,海南出版社2001年版)。近年来,有关中国社会的人际信任研究逐渐增多,他们一方面试图发展本土信任理论,另一方面也努力同韦伯和福山对话,但都是在差序格局框架内展开的。

⑤这里的同质化是指个体在组织与熟人和陌生人的关系时遵循同样的道德规范和应用同样的组织化策略。

⑥1947年,美国学者西蒙(Herbert A. Simon)在《管理行为》一书中提出了有限理性概念。此后,他将主流经济学中的理性或完全理性视为实质理性,而把行动者在经济活动中的实际选择视为有限理性或过程理性。

⑦实际上,对经济行为中的非理性因素的强调,也可以被视为西蒙“有限理性”概念的外延之一部分,特别是社会学家对此颇有建树,例如日裔美籍学者福山,参见弗朗西斯·福山的《信任——社会美德与创造经济繁荣》,海南出版社2001年版。

⑧实际上,理性从来就没有独自承担过经济关系的组织化重任。人们之所以至今没有辨别出除理性之外的其它组织化力量,除了人的认识能力有一个逐步拓展和提升的过程以外,另一个可能更为重要的原因就是由经济学家们建构的知识屏蔽了其它组织化力量,这其中就包括被屏蔽的信任。然而,在信任社会里,更准确地说,在信任社会的经济关系域中,是信任而不是理性成为经济关系组织化的主导机制,尽管理性始终是经济关系组织化机制之一。

⑨孔令栋认为,国家与社会关系的一般模式可分为民主和专制,二者是国家与社会之间斗争的结果。当社会能控制国家时,国家形式就表现为民主制度;反之,国家形式就表现为专制制度。实际上,他的解释与市民社会理论有着内在的联系。参见孔令栋的《权威与依附——传统社会主义模式下的国家与社会关系》,载于《文史哲》2001(6),第105-109页。

⑩虽然在其它社会形态里,社会制度安排也是国家与社会关系组织化的结果,但是它与信任社会里的社会制度安排有着本质的区别。因为前者是以权力为主导组织化机制,而后者是以信任为主导组织化机制。

B11不过,这里的公共领域与哈贝马斯的公共领域稍有不同,它允许国家代理人作为公众参与公共讨论,但同样需要遵守沟通理性。

B12有关社会流动的研究主要关注社会不平等结构的形成过程和结构状况的变化,实际上,社会流动也可能有利于实现社会平等,然而这种社会后果在学界并未得到应有关注。

B13人际关系的信任组织化机制成为主导的人际关系组织化机制,但它并不排斥差序组织化机制,只不过后者的社会功能将退居次之。

B14例如上海于2009年发布了《持有〈上海市居住证〉人员申办本市常住户口试行办法》的通知,符合条件的来沪创业、就业人员均可通过申请以获得上海户籍。

B15这一过程何时结束取决于转型过程自身的速度。

B16张千帆通过分析美国宪政史上经典案例“美国银行案”讨论了民主与信任的关系。参见张千帆的《民主与信任——从“美国银行案”看新农村建设的制度保障》,载于《江苏社会科学》2007(3),第111-117页。

[参考文献]

[1]佩雷菲特.信任社会——论发展之缘起[M].邱海婴,译.北京:商务印书馆,2005:45.

[2]郑也夫.信任:溯源与定义[J].北京社会科学,1999(4):118123.

[3]Deutsch M.Trust and suspicion[J].The Journal of Conflict Resolution,1958 , 2(4), 265279.

[4]Hosmer L T.Trust the connection link between organizational theory and philosophical ethics[J].Academy of Management Review,1995,20(2) :379403.

[5]卢曼.信任:一个社会复杂性的简化机制[M].瞿铁鹏,李强,译.上海:上海世纪出版集团,2005:67.

[6]杨中芳,彭泗清.中国人人际信任的概念化:一个人际关系的观点[J].社会学研究,1999(2):121.

[7]吉登斯.现代性与自我认同[M].赵旭东,方文,译.北京:三联书店,1998:3272.

[8]什托姆普卡.信任——一种社会学的理论[M].程胜利,译.北京:中华书局,2005:3236.

[9]Eisenstadt S N, Roniger L.Patrons,Clients and Friends[M].Cambridge :Cambridge University Press,1984:2132.

[10]Zucker L G .Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure 1840-1920[J].Research in Organizational Behavior,1986(8):53111.

[11]科尔曼.社会理论的基础:上[M].邓方,译,北京:社会科学文献出版社,1999:351.

[12]白春阳.现代社会信任问题研究[M].北京:中国社会出版社,2009:17.

[13]贝尔.后工业社会的来临[M].高铦,王宏,周魏,等,译.北京:新华出版社,1997:1416.

[14]韦伯.社会学的基本概念[M].胡景北,译.上海:世纪出版集团,2005:36.

[15]拉契科夫.社会关系——一般理论问题[M].王中宪,译.北京:东方出版,1991:25.

[16]社会学编辑委员会.中国大百科全书:社会学卷[M].北京:中国大百科全书出版,1991:300.

[17]费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:2430.

[18]孙立平,王汉生,王思斌,等.改革以来中国社会结构的变迁[J].中国社会科学,1994(2):4762.

[19]刘杰.改革开放以来全能型政府向服务型政府的转变论析[J].毛泽东邓小平理论研究,2008(5):3439,8485.

[20]孙立平.失衡:断裂社会的运作逻辑[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

(责任编辑王婷婷)

Abstract:Trust society refers to a social form in which social relations are organized mainly by trust. Social relations of trust society are divided into economic relations, political relations and interpersonal relations corresponding to the fields of economics,politics,and interpersonal intercourse in order to construct its ideal type.The construction of trust society depends on that trust becomes the main organizing mechanic of social relations in the three fields.China's trust society may come true by way of the substitution of trust for rationality,power and Chaxu Geju to be the main organizing mechanic in them.

Key words:trust;trust society;social relations;organizing mechanic of social relation;ideal type