中国少先队荣誉文化形成的历史考察(1949—1955)*

2014-05-21张放

张 放

(本文作者 上海外国语大学社会科学部讲师 上海 200083)

一、引 言

苏联著名教育家克鲁普斯卡娅认为:“儿童组织存在的事实,具有巨大的教育意义,儿童习惯于经常注意集体的利益,把自己的一切行动和集体行动连接起来。”①转引自《北京市少先队半年工作总结和今后工作的意见》(1954年8月20日),北京市档案馆藏,档案号100-1-218。儿童越早适应集体生活,就越能够成为“忠心献身于共同事业的真正共产党员”②〔苏〕列宁夫人N.K.克鲁拍斯卡耶著,宗华译:《论儿童新教育 (上册)——论少年先锋队运动和学校》,作家书屋,1952年,第15页。。深受苏联教育理论影响③关于苏联青少年政治社会化的研究,可参见Albert Hughes,Political Socialization of Soviet Youth,The Edwin Mellen Press,1992.的中国共产党自然也非常强调少年先锋队 (后简称少先队)的教育功能。然而,作为少年儿童社会化的重要政治组织,除了从事相关工作的研究者之外,将中国少先队作为研究对象进行历史分析的研究者却相对较少。①国内学者曾对少先队的历史做过整体梳理,参见团中央少先队工作委员会、中国少年先锋队工作学会编著:《中国少年儿童运动史话》,中国少年儿童出版社,1989年;郑洸、吴芸红主编:《中国少年儿童运动史》,天津人民出版社,1992年。两部著作以通史的面貌出现,但限于编著者的身份,两部著作在不同程度上均存在宣传的意味。少先队是新中国几代人集体记忆中的重要组成部分,是促使儿童初步形成集体主义观念、接受主流政治价值观念的基本组织。因此,对少先队在新中国的发展历程进行细致的梳理和宏观的分析就显得非常必要。

基于上述认识,本文旨在从荣誉文化形成的角度,对少先队在新中国成立初期的历史进行一个简单的梳理,以阐释人们在观念层面上是如何将少先队与“荣誉”联系起来的。少先队所具有的荣誉性是该组织魅力之所在,也是促使几代成长在红旗下的少年儿童积极加入该组织的主要动力。但是,少先队的荣誉性并非与生俱来,而是在新政权的推动下逐渐塑造起来的。共产党执政之前,世人对少年儿童政治组织的普遍印象与“荣誉”相去甚远。首先,不管是国民党领导的童子军,还是共产党领导的儿童团,②需要特别说明的是,1949年之前,中国共产党领导的、与新中国少先队组织年龄大致相当的儿童组织是儿童团。与儿童团同时存在的还有一个组织叫做“少年先锋队”,但该组织与新中国成立后的“少年先锋队”之间并不存在关联。该组织最早在苏区是一个半军事性的青年组织,入队年龄被限制在16岁至23岁,并明确反对降低入队年龄的做法。关于这方面的内容,参见中央教育科学研究所陈元晖、璩鑫圭、邹光威编:《老解放区教育资料》(一),教育科学出版社,1981年,第356—357、359页。均在一定程度上扮演着“军事力量后备军”的角色,都曾以不同形式参与到战争之中③关于战时儿童组织的参与情况,参见孙玉芹、刘敬忠:《抗日战争时期童子军社会服务活动述论》,《抗日战争研究》2011年第3期;林青:《二战时期福建苏区的儿童团组织》,《党史研究与教学》1992年第3期;郑洸、吴芸红主编:《中国少年儿童运动史》,第116—118页;孩子剧团团史编辑组编: 《孩子剧团》,四川少年儿童出版社,1981年;丹琳:《寻访儿童团战友》,中国文联出版社,2008年,第4—32页。。因此,出于对这段历史的记忆,一些学生家长将新政权鼓励儿童参加少先队的动机视为“引诱”自己的孩子到前线当“炮灰”,④这种认识在新解放区更为普遍。例如,笔者曾于2012年8月在开封采访一位退休老教师,他在1948年开封解放的时候上小学三年级。据他回忆,共产党接办市立小学之后,鼓动小学生加入儿童团。但当时家长和学生普遍认为加入儿童团是为了去打仗、“当炮灰”,因此对入团表现得非常消极。最后,第一批入团的学生是从市立小学各班的班干部中选拔的,很多学生并不情愿参加。这批学生的入团仪式在河南大学礼堂举行,规格非常高。之后随着儿童组织的普及,再也没有学生享受过此种待遇。再如,北京市的辅导员在动员学生入队时,也曾遇到基于相似理由、强烈表示反对的学生家长。有些家长甚至威胁孩子说,如果入队,就将其打死。参见《小×× (不清)胡同小学建队总结》(1952年),北京档案馆藏,档案号100-3-24。少先队的普及相对缓慢⑤关于新中国成立初期少先队普及、发展的概况,以北京地区为例,参见:《少年儿童部工作总结 (一九四九年二月——一九五○年六月)》 (1950年7月26日),北京档案馆藏,档案号100-1-38;《全市团员和少年儿童队队员组织情况统计表》(1950年1月至12月),北京档案馆藏,档案号100-1-24;《北京市少年先锋队工作发展过程》 (1954年10月27日),北京档案馆藏,档案号100-1-218。。其次,不管是童子军还是儿童团,都未在全国范围内形成广泛的影响和身份认同。中国的童子军组织诞生于教会学校,其发展推广也往往依托于正规的学校教育,考虑到新中国成立前的入学率,童子军的影响范围相当有限。⑥关于童子军的诞生、发展状况,参见王晋丽:《中国最早的童子军——文华童子军》, 《武汉文史资料》2005年第11期;张晓辉、荣子菡:《民国时期童子军的中国化及其影响》,《广西社会科学》2005年第2期;杨孔鑫口述,杨铸昭整理:《从文华中学走出来的“中国童子军代表”》, 《武汉文史资料》2009年第11期;孙玉芹: 《江苏童子军研究:1915—1926》,《南京政治学院学报》2011年第1期。相比之下,尽管儿童团在国统区和解放区都有自己的组织,但是儿童团并非一个统一完整的组织,既没有一致的组织名称,也没有统一的领导机构,更不存在通盘的行动部署,就连入团年龄、着装、口号和队伍标志也不尽相同。⑦关于儿童团组织相关问题的介绍,参见《老解放区教育资料》(一),第384—385、388、395页;赣南师范学院、江西省教育科学研究所编: 《江西苏区教育资料汇编》(六),内部发行,1985年,第39—40第三,童子军或儿童团成员本身的一些行为给人的印象未必全是积极健康的:有些童子军成员鉴于自己的“身份权威”,在其他学生面前存在一种优越感;①据王学泰回忆,北平解放时,未到加入童子军年龄的他,只有接受“戴着圆形帽,手执军棍,腰间皮带上系着法绳”的童子军“检查、管理的份儿”,这些童子军“十分认真而神气”。参见王学泰:《监狱琐记》,北京:生活·读书·新知三联书店,2013年,第1页。而儿童团成员中亦存在吸烟、喝酒、赌博等现象②中国少年先锋队全国工作委员会、中国少年先锋队工作学会主编:《中国少年先锋队大全》,中国少年儿童出版社,2005年,第125—126页。。

但是,在新中国成立后的短短数年之内,世人迅速改变了对儿童组织的传统印象和认识,不仅学生和家长不再排斥少先队,适龄儿童也争先恐后地加入该组织。这种颠覆性变化得以发生的关键在于与少先队相配套的荣誉文化逐渐生成。本文将从三个方面探讨新政权是如何将少先队与荣誉结合在一起的:第一,重新命名儿童组织,规定其性质,以凸显其“先锋地位”;第二,塑造组织结构,阐释儿童组织仪式和象征物的意义;第三,在国家仪式中赋予儿童组织特殊的地位。在此基础上,文章结论部分将会初步提及权力表达和荣誉之间的关系,并对当下新中国社会文化史研究中的基本预设提出反思。

二、突出“先锋地位”:儿童组织更名背后的逻辑强化

1949年10月13日,中国新民主主义青年团中央颁布了《关于建立中国少年儿童队的决议》。该决议规定全国各地区少年儿童组织的名称统一为“少年儿童队”,并限定入队年龄段为9岁到15岁。③《中国少年先锋队大全》,第181页。该规定不再继续在儿童团和少年先锋队之间做出划分,因为尽管两个组织对年龄的限制有所区别,但其组织原则、主要任务和受教育的方式均基本一致。④《老解放区教育资料》 (一),第351—352、371—372页。如此一来,儿童组织和青年组织 (共青团)之间的界限更加清晰⑤在此之前,少年先锋队和共青团在加入年限上有所重合,虽然团中央对两者的性质进行了说明,但从其任务与职责看,界限并不清晰。,少年儿童队的政治身份特征亦更为突出,同时也为成长中的年轻人指出了一条明确的政治身份晋升途径。团中央对少年儿童组织进行调整之后,明晰了少年儿童队在“队—团—党”序列中的位置:少年儿童队应是诸政治组织中基础最为广泛的团体,其队员则构成了新中国优秀接班人的基石。这一逻辑贯通的释义本身就显示出少年儿童队在同龄人中所具有的“先锋地位”,因为它旨在为共产党提供后备力量支持。

然而,团中央却始终强调,少年儿童组织不应是一个由少数优秀适龄成员组成的精英组织⑥《中国少年先锋队大全》,第182页。;而应是一个具有教育性质的普遍性组织,以正规学校教育为依托,通过指导学生参与学习和集体活动,将他们团结起来,培养成具有“五爱”品质的“新中国的优秀儿女”⑦《中国少年儿童运动史》,第265页。。团中央的补充解释在具体实践中难以操作和把握——如果少年儿童队只是负责团结教育儿童,那么它和由学校主导的日常教育的界限如何划分?如果不加区别地将愿意入队的儿童全部吸纳,少年儿童队的指导地位如何得到保证?主导价值规范是否还能贯彻下去?从第一次全国少年儿童工作干部大会的报告中就能发现,虽然“少年儿童队”的名称中没有“先锋”二字,但各地在具体实践中往往将入队标准定得很高,设置繁琐的审批手段,还需填申请书、写自传并进行公议⑧中国少年儿童社编:《培养教育新的一代——第一次全国少年儿童工作干部大会文献》,青年出版社,1951年,第18页。;申请入队需要团员作介绍人,设定预备期,并审核出身;个别地区甚至发动了“整队”运动,将被认为不合格的队员清除出队⑨《培养教育新的一代——第一次全国少年儿童工作干部大会文献》,第8—10页。。由此可看出,人们在潜意识中并未如团中央要求的那样将“少年儿童队”视为团结广大适龄儿童的一般性教育组织,而是依据逻辑惯性,“顺理成章”地将其当作适龄人群中的“先锋组织”。但是,由于此时该组织的荣誉文化尚在孕育阶段,实践者不得不采取一些简单粗暴的方式“拔苗助长”般地提升少年儿童队的地位。这样做的结果是,许多适龄儿童对少年儿童队心生恐惧、怨恨或厌恶,反而不利于荣誉文化的宣传推广。

具有戏剧性的是,“少年儿童队”的名称仅仅用了不到4年时间,1953年6月团中央就决定将其改为“少年先锋队”。之前被摒弃的“先锋”一词重新获得认可。团中央在更改说明中对“先锋”一词做出了解释:“先锋是开辟道路的人,是为了人民的利益走在前面的人。”①《中国少年儿童运动史》,第285—286页。这无疑意味着,“先锋”是精英,代表着先进性,与“荣誉”相伴随。该说明继而指出,将儿童组织冠之以“先锋”的名号,旨在鼓励儿童学习毛主席等先锋榜样,并继承他们所开辟的伟大事业。②《中国少年儿童运动史》,第286页。这一说法似乎进一步暗示,少先队应是一个精英组织,需发挥表率作用。但是该文件最后再次强调1949年确定的少年儿童队的性质和职能均未发生改变,并做出补充说明:取“先锋”之名绝不是让少年儿童起“先锋”作用,少先队仍是“广泛性的少年儿童的教育组织”。③中国新民主主义青年团、中央委员会少年儿童部编:《中国少年先锋队基本知识》,中国青年出版社,1955年,第4页。组织名称短时间内的变更说明团中央对该组织性质和作用的定位尚不清晰;对少先队性质的解释也反映出团中央左右摇摆的矛盾心理。实际上,不管团中央如何否认少先队所具有的精英性质,儿童组织在短时间内改变名称的事实无疑说明,少先队应具有先锋地位的逻辑在实质上得到了强化。将儿童组织以“先锋”命名,符合人们普遍的心理预期,也有利于荣誉文化的形成和传播。

三、少先队结构塑造、组织仪式设计与象征物意义阐释

(一)秩序与荣誉:组织结构的塑造

一个组织对其结构组成的设计往往能够反映出该组织对其内部权力关系的理解和规定。组织结构具有象征功能。人们一般更加关注仪式、圣物、领袖等现象,反而容易忽略日常生活中司空见惯的象征现象,尤其是当这些现象以一种制度化的形式呈现时,其背后的意义更不易为人所察觉。④马敏在创建政治象征的类型学时,根据政治象征表达的明显程度,将其分为三类:1.“较为明显的政治象征物、象征化的人和象征行为”;2.“政治象征语言以及由其构成的现代政治神话”;3.“体现在政治制度、法律、政策、机构和职位中的象征意义”(马敏: 《政治象征》,中央编译出版社,2012年,第4页)。首先,组织结构体现了创建者对应然层面的理想设计和期待。其次,组织结构还具有规训功能——如果把组织结构的文字规定转化成图画,将是一幅井然的秩序图;身处组织之内的人,必定位于该秩序图中的某个位置,且须按该位置的要求完成其职责。隶属于某一组织的个人,如果想在组织内实现晋升,获得相应荣誉,就必须承认现存秩序并遵循组织结构中所蕴含的规则。

1949年10月颁布的《中国少年儿童队章程草案》对儿童队的组织结构进行了详细规定,要求在学校、工厂、机关、街道和村庄中建立队组织并相应成立队部。8至15人为一小队,3至5小队为一中队,3至5中队为一大队。小队设正副队长各1人,中队和大队设队长1人,副队长2人。⑤《中国少年先锋队大全》,第182页;《培养教育新的一代——第一次全国少年儿童工作干部大会文献》,第19—20页。1954年正式颁布的《中国少年先锋队队章》,在《队章草案》的基础上又进一步作出规定,要求在中队和大队设立队委,前者由队长1人与队委2至4人组成,后者由队长1人与队委4至12人组成。而队委则须由队员选举产生,每半年或一年选举一次。⑥并非所有地方都能够坚持由队员选队委,辅导员直接任命的现象肯定存在,但选举经历对小学生来讲是非常宝贵的参与民主的体验和记忆 (参见黄明:《选举小队长》,《北京日报》1953年4月22日)。小队人数减少到7至13人。⑦中国新民主主义青年团、中央委员会少年儿童部编:《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,中国青年出版社,1954年,第2页。队内不同级别的干部须佩戴不同的袖章,大队长和大队委员会委员为三条红杠,中队长和中队委员会委员为两条红杠,小队长为一条红杠。⑧《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,第16页。该页插图清楚地表明,少先队中存在着的井然有序的秩序——从“一道杠”到“三道杠”,学生的高度随着政治级别的升高依次递增,由此而带来的荣誉感迥然不同。《队章》中经过修改的结构层次更为完善清晰,并增加了组织秩序内不同层次之间人员的流动机会,促进了队员之间的互动和交流。除制定层级结构外,团中央还明确规定了组织内的奖惩措施:队员如若在学习、生活和各项活动中表现积极、按时完成任务,可获得表彰;如若队员犯错,队组织首先应帮助其认识改正;若队员屡教不改,上级队部可施以不同程度的处分直至停止队籍。队员改正错误以后,可以撤销处分,恢复队籍。①《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,第3页。

组织内级别的设定确保荣誉也是分等级的:队内纵向与横向的秩序等级均清晰可辨;干部与普通队员、干部与干部之间的区分,可通过辨别佩戴袖章与否以及袖章类别一目了然;队内存在一条明显的晋升路径,队员有机会通过个人表现与他人认可相结合的方式提高自己在组织内的地位,从而获得更高的荣誉。这样一个井然有序的结构积极地塑造着少先队的文化特征;而每一个选择入队的队员的行为和认知观念也都悄然受到这种文化的熏陶和影响。

(二)感受神圣:组织仪式的设计

自从涂尔干基于现代问题意识探讨了原始宗教得以形成的社会根源后,“仪式”的重要性才被社会学、人类学和历史学的研究者给予足够的重视。“仪式”已不再被简单地理解为通过肢体语言呈现的外在行为表演。正如鲁尔所言,在涂尔干“信仰—仪式”二分法的影响下,“仪式”和“信仰”之间的界限已不再清晰可辨,两者在很大程度上都被界定和解释为“象征行为”。②参见Malcolm Rue,l“Rescuing Durkheim’s‘Rites’from the Symbolizing Anthropologists”,in N.F.Allen,W.S.F.Pickering and W.Watts Miller eds.,On Durkheim’s Elementary Forms of Religious Life,Routledge,1998,p.105.弗兰克尔继而指出,象征与事物所蕴含的情感相关联,而非指向事物本身。③马敏:《政治象征》,第45页。这是一种颇具启发性的看法。沿此思路可知,作为象征的仪式实际上表达的是聚集在一起的参与者身上所凝结的共同情感,而这种情感则源自于由历史和神话交叉编织的集体记忆。仪式的参与者和观看者在仪式的进行过程中通过行动与见证行动的方式,发掘并感受着仪式本身所传达的情感,从而使自己在仪式的过程中与这种集体情感融为一体。在此意义上,涂尔干认为仪式具有使个体增进对所属共同体认同的教育功能:它能够“使集体意识最本质的要素得到复苏”;通过仪式,“群体可以周期性地更新其自身的和统一体的情感;与此同时,个体的社会本性也得到了增强”。④〔法〕爱弥尔·涂尔干著,渠东、汲喆译:《宗教生活的基本形式》,上海人民出版社,2006年,第358页。除了教育功能,仪式还具有很强的规训功能—— “仪式是各种行为准则,它们规定了人们在神圣对象面前应该具有怎样的行为举止”⑤〔法〕爱弥尔·涂尔干著,渠东、汲喆泽:《宗教生活的基本形式》,第36页。。这意味着,仪式参与者必须遵循仪式的规定,不可擅自行动。

具体来看少先队的各种仪式。《队章》中列出了三种少先队仪式,分别是建队仪式、入队仪式和集会仪式。团中央非常看重仪式的教育功能,强调仪式中的每项活动均是为了加深队员印象,达到教育目的。⑥《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,第19页。建队仪式举行之前,须将中队旗或大队旗安插在队伍前方;仪式正式开始后,全体队员立正站齐唱国歌;接着由青年团代表宣布建队决定及入队人数;之后新队员宣誓并被授予红领巾及干部级别标志,青年团代表向少先队授旗;在代表或校长、辅导员讲话之后,全体队员唱队歌,呼喊口号;最后,在鼓乐的伴奏下队旗退场,队员在此过程中须始终敬礼。⑦《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,第20—21页。入队仪式和建队仪式的步骤基本相似,但要求队员在参加仪式前把誓词抄在干净的纸上,并签上自己的名字带到会场。仪式开始后,无须唱国歌,但增加了出旗仪式,少先队员须向队旗敬礼。⑧《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,第19—20页。集会仪式是在举行大型活动之前进行的仪式,该仪式主要体现了队内的等级秩序:集会之前以小队为单位整理队伍,然后小队长跑向中队长,先敬礼后报告实到人数;中队长说出“接受你的报告”之后,小队长归队;然后中队长汇集本中队信息,再向上级 (大队长或辅导员)汇报,礼仪与前相同。⑨《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,第17—18页。活动开始后的程序与入队仪式相同。笔者将仪式的链条归纳为:立正——出旗——唱队歌——举行活动——呼喊口号——退旗。在整个仪式链条中,前三个步骤与后两个步骤都是固定的,其存在的目的乃是为了突出少先队仪式的庄重与神圣——在活动过程中,队旗始终在场,少先队是在队旗的映衬和“注视”下进行活动的。仪式中队旗的拿握方式、排列顺序也都有明确规定。仪式不仅仅出现在大型活动上,以班级为单位的中队活动甚至几个人一起举行的小队活动中,都要履行仪式。①以北京吉祥胡同小学一个中队的一次普通队会为例,整个仪式链条清晰完整,首先举行新队员的入队仪式,然后中队长讲话,接着队员们开始按照计划安排活动,活动之后大家要畅谈参与活动时的心情与体会,辅导员从团结互助、热爱集体荣誉的高度对活动进行总结,最后大家一起欢呼、唱歌、呼喊口号。参见程月卿:《东四区吉祥胡同小学三年级一个中队活动计划》(1955年4月),北京档案馆藏,档案号100-3-195。

少先队仪式中有两个重要环节:一个与身体有关,即敬礼;另一个与语言相关,即宣誓与呼号。这两个环节是少先队文化的重要构成部分,从儿童团建立之始就已存在,只是各地区在具体实践中并未采取统一的形式。新中国成立后,团中央对队礼、誓词、呼号和队歌进行了统一规定。1950年召开的第一次全国少年儿童工作干部大会规定队礼的行法是“右手五指并紧,经过胸前,自下至上,停在额前,超过头顶一寸半”②《中国少年先锋队大全》,第183页。。队礼表达的含义有二:超过头顶表明人民的利益高于一切;五指象征“五爱”。1954年的《队章》对队礼含义进行了修改,以求表意集中明确。修改后队礼仅表示“人民利益高于一切”③《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他》,第13页。。除含义之外,行队礼的时机也被详细规定④关于行队礼的时机,北京团市委列出了七条:唱国歌 (苏联及新民主主义国家)、国际歌、世界民主青年联盟之歌、团歌、队歌 (苏联及新民主主义国家团歌、队歌)时都敬礼;有大的集会或检阅时,对国旗、党旗、军旗、团旗、队旗都要敬礼 (为了表示尊重苏联及其他民主国家,也敬礼);见了革命领袖,劳动、战斗英雄,上级党委、团委都敬礼;在学校升旗或上课见先生时,和一般同学一样,在街上看见先生可以敬礼;两队相遇时由队长相互敬礼;队员走在街上相互可以敬礼;不戴红领巾的不敬礼。参见《少儿队工作的情况及问题》(1950年1月12日),北京档案馆藏,档案号100-1-38。。

誓词和呼号不仅能够帮助队员确立并增进身份认同,而且在某种程度上具有表明“订立契约”的神圣性质。⑤参见林恩·亨特:《圣物与法国大革命》,杰弗里·亚历山大编,戴聪腾译,陈维振审校:《迪尔凯姆社会学》,辽宁教育出版社,2001年,第36—37页。1950年确定的誓词为:

我是中国少年儿童队队员。我在队旗下宣誓。我决心遵守队章,参加活动,在共产党和青年团的领导下,做一个好队员。我一定好好学习,好好工作,好好劳动。准备着,为建设祖国,为实现毛主席的伟大理想贡献出一切力量!⑥《中国少年先锋队大全》,第184页。

呼号由誓词最后一句演化而来:“准备着:为建设祖国的事业,为实现毛主席的伟大理想而奋斗!”宣誓队员听到呼号后回答“时刻准备着”。1954年团中央对上述誓词做出了修正,去掉“好好工作,好好劳动”,改为“好好生活”,并将最后一句呼号改为“准备着:为实现共产主义和祖国的伟大事业而奋斗”。⑦《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,第17页。

通过仪式的反复举行,队员们感受着少先队所具有的庄严与神圣。他们对这份庄严与神圣的体验,是在日常学习生活中无法实现的——只有成为少先队员,并出席少先队的活动,才有机会获此情感经历。仪式将懵懂的孩童与组织的历史过往和前途命运联系在了一起,为队员们制造出了一种有别于日常生活的神圣氛围,从而萌发他们的责任意识以及对集体力量的服膺。加入少先队、戴上红领巾、成为组织一员、参与书写组织历史,对于刚刚感受集体存在的儿童来说,无疑意味着莫大的荣誉和吸引。

(三)指向荣誉: “红领巾”象征意义的阐释

象征物本身并没有什么价值,往往只是稀松平常之物。可一旦它被赋予意义,成为某种历史、神话以及集体记忆和情感的载体,就会立刻变得神圣起来,人们对待它的态度将迥然不同,甚至会用生命来捍卫。少先队最重要的象征物就是红领巾。马敏列出了象征物的两种分类方法。根据生成方式,可将其分为“人造象征物”与“自然象征物”;根据存续方式,可将其分为“特定象征物”(唯一存在)与“种类象征物”(可大量复制)。①马敏:《政治象征》,第95—100页。根据这种分类方式,红领巾属于“人造象征物”和“种类象征物”。从分类理论上看,属于这两种类型的象征物的神圣性偏低,但是在舆论的推动作用下,红领巾被赋予很强的神圣性,并与荣誉建立了紧密关系。

从某种意义上讲,红领巾已成为少先队、少先队员甚至新中国少年儿童的代称。红领巾所象征的文化意义潜移默化地融入了几代人的血液,成为集体记忆的重要组成部分。每个加入少先队的队员都要将红领巾系于胸前。它是一块底边宽为100厘米、两腰长为60厘米的等腰钝角三角形。《队章》只是简单地将红领巾的象征意义概括为“代表红旗的一角”②《中国少年先锋队队章 (附队旗队歌队员标志及其他)》,第4页。。但随后出版的《中国少年先锋队基本知识》③该书作为培训少先队辅导员和少年儿童工作干部的基础教材,首次付印45万册,发行量很大,影响也广泛。参见中国少先队工作学会编:《中国少先队工作50年大事记 (1949—2000)》,内部发行,2004年,第17页。对红领巾的意义做出了详细阐释:红领巾所代表的这面红旗是伟大的无产阶级革命的旗帜,苏联在列宁和斯大林的带领下、中国在毛泽东的带领下,高举着这面红旗,带领人民战胜阶级敌人,取得了革命的胜利;这面红旗是指导人民前进的标志,它代表着胜利,承载着荣誉;少先队员应为保持红领巾的荣誉而奋勇斗争。④《中国少年先锋队基本知识》,第22—23页。其实,团中央在此之前就已经开始通过引导舆论来建构红领巾的文化涵义。《中国少年报》于1951年12月24日至1952年1月28日开展了“红领巾是红旗的一角”的专题讨论。通过讨论,《中国少年报》批评了队员中间出现的不愿意戴红领巾、不爱惜红领巾的现象;并告诉队员们,当红领巾系在胸前时就表明他们是青年团的后备军,是祖国最忠实的儿女,这种光荣是通过佩戴红领巾而获得的,队员务必保护它的荣誉。⑤《中国教育事典》编委会编:《中国教育事典 (初等教育卷)》,河北教育出版社,1994年,第166页。教科书中也反复出现红领巾的意象。例如,新学制小学语文课本第一册就有《红领巾》一课,将红领巾的荣誉与“毛主席的好孩子”联系起来:“我们要做毛主席的好孩子。到了九岁,我们要戴上红领巾。”⑥茅谷澄、陈文照、赵瑛合编:《小学课本语文第一册备课参考资料》,上海童艺联合出版社,1953年,第51页。新学制语文课本第二册的彩色配图画的就是一群穿着洁白衬衣、佩戴鲜艳红领巾的少先队员在欢呼,他们头上则是正在飞翔的和平鸽。⑦《小学课本语文 (第二册)》,人民教育出版社,1952年,彩色配图第2页。这种在插图中再现红领巾的做法出现在多册教科书中。⑧例如:《初级小学国语课本 (第三册)》第五课、第十九课、第二十一课、第三十四课;《初级小学课本语文 (第四册)》第二十四课;《初级小学课本语文(第五册)》第七课、第十七课;《初级小学课本语文 (第八册)》封面、第十七课。这些图片为教师在课堂上进行正面引导提供了直观教材。

其实,主流舆论对“红领巾”内涵的理解及传播并不局限于《队章》中所规定的象征意义。首先,“红领巾”已经成为少先队员的代号,舆论习惯将理应具有优秀品质的少先队员泛称为“红领巾”。⑨例如:《红领巾,感谢你》(《北京日报》1953年9月23日)意在感谢做了好事的少先队员;克家的《红领巾——一本优秀的儿童剧》(《人民日报》1950年6月28日)介绍了名为“红领巾”的儿童剧,该剧写了几个少先队员的故事;储安平的《天山上的红领巾》(《人民日报》1956年1月25日)报道了天山上的少先队员。如此一来,“红领巾”这一象征物所承载的荣誉就赋予了少先队员本身。于是,少先队员所具有的荣誉光环并非源于胸前佩戴的红领巾——也就是说,仅仅保护好红领巾是不够的——而是源于自身德行。少先队员唯有严格要求自己,提升道德境界,积极响应组织号召,勇敢担负起祖国给予的使命,才配得上这一光荣称号。⑩黄炎培和姚维钧所作的诗歌《红领巾——赠给戴红领巾的小朋友们》就表达了这种逻辑:“红领巾!光荣的红领巾!红的世界,红的中华,产生了红的英雄。小英雄!红的小英雄,要学习,要劳动,红的小英雄,志气一天一天在飞扬,身体一天一天在坚强,伟大的中华,伟大的世界,一切呀!一切,在咱们身上。红领巾!光荣的红领巾!红呀!像早起的太阳一样,象征着小英雄们,向上!向上!向上!”(《北京日报》1953年1月18日)其次,由于少先队员承担着未来国家建设的重任,因此用来代指少先队员的“红领巾”还象征着祖国的前途和希望——“红领巾”代表一股具有生命朝气的鲜活力量。少先队员经常将红领巾献给军人,这是他们能够给予对方的最高殊荣,这个具有仪式意味的举动表明少先队员将保护祖国接班人成长的重任托付给了对方。作为仪式的一部分,军人接受这一殊荣后,都会表示感受到了红领巾带给他们的力量,甚至会将红领巾系在武器上,以示持续接受鼓励。①参见王寿图: 《高射炮上的红领巾》,《人民日报》1952年9月8日;季音、习平:《红领巾在军舰上》,《人民日报》1956年6月24日。再次,“红领巾”所具有的规训意义也不断通过官方媒体传播开来。这种典型叙事的基本逻辑是:新入队的队员能够觉察到因身份改变而产生的光环,他们会珍惜新的身份,并以此为荣,在生活、学习各方面产生一些积极变化。②参见新少年报社编:《我入队了》,少年儿童出版社,1954年。该书收录了11篇少先队员自己写的文章,反映了学生入队前后方方面面的变化。这种宣传类材料,不管真实性有多强,关键在于它们传达出了明确的信息。这些文章向以教师和家长为代表的社会力量传达了一个明确信息,即少先队具有良好的教育效果,有助于改变孩子的不良习惯。

在教科书、官方媒体、课外读物等传播渠道的共同努力下,一方面人们接触到了越来越多关于“红领巾”的正面信息;另一方面,“红领巾”的象征涵义也在不断扩大。 “红领巾”是“红旗的一角”,是用革命烈士的鲜血染成的;“红领巾”是遵守纪律、热爱集体、严肃与活泼兼备的优秀少先队员的象征; “红领巾”还代表着未来建设祖国的生力军和希望。简言之,一个民族国家的历史、当下和未来都通过“红领巾”这一纽带紧紧凝聚在了一起,“红领巾”所体现出的荣誉内涵不是单向平面的,而是多元立体的。

四、国家仪式中的少先队

(一)游行检阅中方阵的位置安排

国庆节和五一劳动节在天安门广场举行的群众游行活动是新中国成立初期非常重要的国家仪式。传统中国并没有游行这种民众集会形式;游行是现代社会的产物,是民众组织起来进行的集体化行动,最初出现在19世纪初期的美国。③参见玛丽·莱恩:《美利坚游行:19世纪社会秩序的再现》,林·亨特编,姜进译:《新文化史》,华东师范大学出版社,2011年,第125页。执政者通过组织游行这种仪式化的行动,并在其间应用各种政治象征符号,使政权和国家的形象更为具体地展现在民众面前,从而增加民众对国家和执政者正当性的认同,起到凝聚民心的作用。正如沃尔泽所言:“人们唯有通过符号才能团结:国家是无形的,若要得见,须人格化;若为人民所爱,须符号化;若能被想象,则须形象化。”④Michael Walzer,“On the Role of Symbolism in Political Thought”,Political Science Quarterly,Vol.82,No.2,June,1967.游行队伍的组织和形态反映了一个国家具有主导地位的政治文化所倡导的理想社会秩序。以美国为例,游行并非由执政者通过一种由上而下的命令方式组织,而是由公共力量和当局之间通过协商的形式统筹。游行过程也体现出了开放、自愿、自由放任和流动性的特征。与之相对比,共产党对游行的组织和控制则体现出了另外一套不同的政治文化理念和社会秩序构想。

中国共产党对群众游行队伍的排列顺序有明确要求。游行队伍的组成单元及顺序基本保持稳定,但也会根据情况和主题的变化做出调整。⑤参见 Chang-tai Hung,Mao’s New World:Political Culture in the Early People’s Republic,Cornell University Press,2011,p.100.在开国大典上,游行队伍中并没有少先队单元,游行队伍以被服厂工人为先导,然后依次是农民、机关人员、学生和部队。⑥寒青:《首都十月一日之夜》,《人民日报》1949年10月2日。这一顺序安排象征着工农联盟是新政权统治阶级的基础。1950年五一劳动节游行,走在游行队伍最前面的是解放军,然后是工人、机关人员、文教工作者、艺术工作者、妇女团体和群众,最后是各校学生和少年儿童。⑦《庆祝开国后第一个劳动节,京廿万人大游行,毛主席等出席检阅》,《人民日报》1950年5月3日。从1950年国庆游行开始,少年儿童队的位置提前。⑧《纪念中华人民共和国第一届国庆节,北京四十万人举行庆祝大会》,《人民日报》1950年10月2日。之后尽管游行队伍各单元之间的顺序时常有所调整,但其基本构成逐渐稳定下来 (参见下表)。

1949年至1954年新中国前十次大规模游行的单元排列顺序

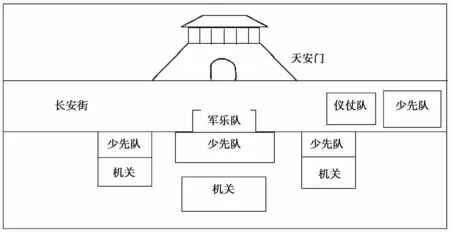

受社会进化论的影响,在现代社会直线型的发展逻辑下,作为国家未来建设力量和共产主义事业接班人的少年儿童必定得到重视。从游行出场顺序看,仪仗队站在检阅队伍最前方,成员手持道具,组成国旗、国徽等国家象征符号,高举领袖像。但仪仗队并非须接受检阅的方阵,其作用是“扮演”国家和政权认同的符号。最先接受领袖检阅的实际上是佩戴红领巾的少先队员。此举隐喻儿童的成长在新社会受到了最高重视。少先队作为第一个接受检阅的方阵,其荣誉性在世人眼中无疑会大大增加。不仅如此,游行组织者还在正对天安门的广场中央安排了数万人作为场内观众。以1954年国庆游行为例,场内观众由两个单元构成:位于北侧 (即离主席台更近)的是16000名少先队员,站在他们身后的是28000名机关干部 (见下页图)。这一安排至少向参与者和旁观者传达出两层含义:首先,少先队是距离领袖最近、直接面对领袖时间最长的一个群体,儿童能够获得长时间、近距离瞻仰领袖的机会,这无疑表明少先队在新政权心目中的地位;而领袖和接班人之间面面相对的站位则寓意着革命精神薪火相传。其次,少先队身后站着机关干部。干部代表了共产党的中坚力量,他们站在少先队员的身后,一方面通过仪式使“当下和未来发生了联系”①David I.Kertzer, Ritual, Politics, and Power, Yale University Press,1988,pp.9 -10.,表明共产党干部对未来国家主人翁的支持;另一方面也含蓄地显示出少先队与机关干部之间隐匿的晋升关系。综上所述,国家仪式对检阅方阵出场顺序的安排以及对广场内游行队伍方阵的布置都传达出了一个明确信号,即少先队在新中国的政治图景中占据着重要地位,拥有丰富的象征意义。

(二)给毛主席献花:少先队员的最高殊荣

游行中另一个被赋予崇高荣誉性的仪式是少先队员给毛泽东献花。献花仪式模仿自苏联,从1951年五一游行开始。当少先队方阵进行到金水桥时,就会有一男一女两名队员登上天安门城楼向毛泽东献花。这一仪式持续到1954年劳动节,当时毛泽东明确表示不要只给他一人献花,此举有推崇个人崇拜之意。从1954年国庆节开始,这项仪式被取消。从举行的七次献花仪式看,献花儿童都是市政府组织专人千挑万选确定下来的,他们多来自子弟小学和重点小学。遴选献花儿童专家组首先要到几个重点关注的小学进行初选,选择标准是形象好、活泼有朝气、胆量大。②参见《张筠英——给毛主席献花的小女孩》,新华网,2009年 9月 23日,http://news.xinhuanet.com/video/2009 -09/23/content_12102439.htm。

国庆节群众游行队伍集合位置图① 图片来源:《一九五四年国庆节群众示威游行队伍集合位置图》(1954年9月25日),北京档案馆藏,档案号100-3-113。这种站位已经基本固定,另参见《一九五五年“五一”节群众游行队伍集合位置图》(1955年4月18日),北京档案馆藏,档案号100-3-199;《庆祝五一劳动节少年儿童队参加大会通知》(1953年4月23日),北京档案馆藏,档案号100-3-78。

为领袖献花是一项极具象征性的仪式,经过了组织者的精心设计,由看台上的领袖和少先队员共同合作完成。献花的儿童被要求欢欣鼓舞地走上检阅台,以配合整个检阅的喜庆气氛;在给毛泽东献花的过程中要奏《东方红》,以凸显毛泽东的个人魅力以及人民群众对他的崇敬;毛泽东接到鲜花以后,则被要求“抱一抱”献花队员,表现出对儿童的关爱;与此同时,组织者要求主持人带领处在主席台下方以及广场内的少先队员、其他群众一起高喊“中华人民共和国万岁!中国共产党万岁!毛主席万岁万万岁!”②《“五一”示威大游行献花计划》,北京档案馆藏,档案号1-6-478。该文件具体年份原档案中未显示,但根据献花仪式举行的时间判断,应在1951年至1954年之间。当戴着鲜艳的红领巾、手捧鲜花的儿童轻盈地跑向检阅台时,整个广场的目光都聚焦在他们身上——他们是承担着未来共产主义建设事业重担的一代人的缩影,他们集万千宠爱于一身;而通向检阅台的路就像是新一代共产主义者的加冕之路,儿童代表在庄重的氛围中,在毛主席巨幅画像的注视下一路向前,自豪、荣誉和责任在不断增加。

国家仪式中少先队位置的凸显,尤其是献花仪式的安排,无疑提升了少先队在世人 (旁观者)心目中的形象和地位。例如,有的工人看到少先队员跑向主席台献花时,不无羡慕地感慨:“少年儿童队能给毛主席献花握手,多幸福呀!咱们得什么时候才能和毛主席握手呢?”③《群众对今年国庆节游行的反应》(1952年10月11日),北京档案馆藏,档案号1-6-628。而对于这些亲身参与国家仪式的少先队员来说,尽管在准备过程中的训练既枯燥又严格,④关于游行排练中对少先队员的身体规训与控制,参见《关于保持各路游行队伍通过天安门广场时速度均衡、纵横排列整齐的办法》(1954年9月19日),北京档案馆藏,档案号38-2-147;《关于天安门广场内群众队伍秩序问题的几项规定》 (1955年4月21日),北京档案馆藏,档案号100-3-199。甚至在广场内的长期站立也让这些年幼的孩子感到很不适应,以致情绪不高。⑤参见《一九五五年国庆节筹委会群众游行指挥部工作总结》(1956年3月31日),北京档案馆藏,档案号185-1-11。但是,当回到自己的学校时,这些少先队员立刻成了其他未能参加仪式的孩子们的羡慕对象。这些孩子会围在少先队员的周围问东问西,让队员们谈谈在仪式上的见闻和感受;献花队员更是会受到重点关注,许多同学都围过来争先恐后地去握住那双曾经被毛主席握过的手。⑥参见《张筠英——给毛主席献花的小女孩》,新华网,2009 年9月23日,http://news.xinhuanet.com/video/2009-09/23/content_12102439.htm。这种“礼遇”无形中亦加深了参与者的荣誉感。

五、结语:权力表达的另一面向

1955年1月12日,《北京日报》头版刊登了题为《一位母亲的来信》的文章。这位母亲在信中说自己的女儿小丽快13岁了,上初二。她从小学就一直申请加入少先队,结果每次都因“上课不好好听讲”而未被批准。屡受打击的小丽很郁闷,成绩也有所下降;另外小丽明显偏科,只认真上自己喜欢的课。这位母亲认为小丽上课活跃乃是“聪敏活泼、勇敢大胆”的表现,少先队既然是一个教育组织,就应该将其吸收入队,进而更好地教育。这位母亲希望有关方面能够尽快解决孩子入队的问题,以免其产生自卑心理。①林丽:《一位母亲的来信》,《北京日报》1955年1月12日。以此信为肇始,《北京日报》就“入队标准”这一问题展开了一场长达两个多月的大讨论,绝大多数的论者都认为应该鼓励适龄儿童入队,在少先队中接受教育。

如果从少先队的形象这个角度来看这场讨论,我们就能够发现,短短数年时间,少先队在世人心目中的地位明显提升。少先队不再被学生、家长当做充当炮灰的战斗性组织,而被视为一个充满荣誉感、具有普遍教育意义的先进组织;与此同时,教师也不必再通过各种不近人情的手段来刻意提升少先队的地位了。在大众媒体和各级宣传机构的共同努力下,少先队通过名称变更、组织结构统一、仪式塑造与意义赋予等渠道,逐渐获得了被多数人认同的荣誉性。家长和教师业已形成一股合力,均以学生加入少先队为荣,不仅给予他们精神奖励,甚至还提供物质奖励。②参见《南苑区、丰台区代表团代表发言》(1955年3月),北京档案馆藏,档案号100-1-294。

如果将少先队荣誉文化形成的历史过程放到近年来方兴未艾的新中国社会文化史的研究脉络中去考察,我们能够获得更进一步的反思空间。自柯文号召将“中国从空间上分解为较小的、较易于掌握的单位”③〔美〕柯文著,林同奇译:《在中国发现历史——中国中心观在美国的兴起》,中华书局,2007年,第178页。进行研究后,以地方社会为中心的研究逐渐成为近现代史研究领域的一大主流。近年来,随着地方档案的进一步开放,④中外学者从20世纪末就已经关注到地方档案解密给当代中国史研究带来的诸多可能性和机遇,但到了新世纪,利用地方档案从事史学研究才成为主流范式。参见 Timothy Cheek and Tony Saich eds.,New Perspectives on State Socialism in China,M.E.Sharpe,1997.学者对新中国社会和政权之间关系的考察日渐增多。经过中外学者的共同挖掘,一个比想象中复杂得多的中国社会呈现在读者面前,从而对“强政权、弱社会”的传统极权主义范式提出了有力质疑。这些研究的共同点乃是分享一个基本预设,即将政治权力的表达和社会力量的应对概括为“施压—反抗的二元互动模式”。当然,此处所言的“反抗”既包括激烈的抗争,也包括巧妙的规避和消极的忍受。

但是笔者不禁要问,政治权力和社会力量之间真的仅仅存在如此单一的面向和可能?社会力量服膺于政权的动机难道仅仅是由于前者对后者的忌惮和恐惧?答案恐怕是否定的。权力不仅有通过强制力量控制人们身体和思想的一面,并且还有“和蔼可亲”的思想诱导一面,从而使人们心甘情愿、甚至乐此不疲地接受各种规训。而后一种面向得以实现的关键因素之一便是荣誉感的存在。⑤关于对因荣誉而产生的改革动力的研究,参见〔美〕奎麦·安东尼·阿皮亚著,苗华建译: 《荣誉法则:道德革命是如何发生的》,中央编译出版社,2011年。当权力表达和荣誉体验结合在一起时,各种实质上的控制和规训不仅不会遭到排斥或抵抗,反而会被不断追逐。透过该视角,我们能够更深入地理解不太为人所关注的权力表达和运作的隐匿机制。