重要的是不是水墨

2014-05-12张晨

张晨

一

水墨作为中国传统文化特有的艺术媒介,生发自古老的东方哲学思维与自然经济体系,并与士人阶层捆绑,一度以文人画的面貌,成为中国古代绘画史的主流。而时至今日,随着国际格局的变迁与艺术市场的转移,水墨又化身为“中国形象”的代言,以其独特的东方面貌、承载的传统精神,在全球化背景中对于地方差异的强调下,再次获得青睐。

然而,这政治无比正确的第一段,落在艺术家个体的创作实践中,却沦为空谈:如果说水墨语言代表了传统之于当下的脉络传承与文化诉求,那么首先需要追问的便是,究竟是哪个传统?是元四家的传统、董其昌与四王的传统,抑或五四之后改良文人画的传统?与中国复杂社会历史紧密咬合的文化脉络既已难被理清,我们今天所轻言的传统,便大多成为一种对传统的想象或发明,一种面向当下现实的削足适履;另一方面,今日人们审慎地谈及水墨,又会涉及艺术世界的另一洪水猛兽:资本问题。加之大都会的水墨展事件,中国当代水墨创作,仿佛又将步入被西方艺术市场投机消费的后尘。

基于这样的状况,“冷墨艺术小组”以“水墨还重要吗?”为题,举办自己的第二回展。由于资本介入的强大干扰,当代水墨似乎成为一种被剥去内核的空洞语言与商品符号,又由于传统问题的争执不休,人们亦很难从以水墨为媒介的当代艺术创作中,理出脉络传承的头绪。但是,对于这样一群中央美院的研究生与毕业生而言,“资本”与“传统”一样,无非是两个空泛的词汇,是远离自己生活现实重要的是不是水墨的神话。他们以艺术名义真正亲近的,往往是自己个人的生活与生命体验,只不过在这里,他们选择了水墨的语言。而恰是这种对自我与创作的真诚,构成了水墨材料的观念依托,成了为“冷墨”注入温度的努力。

凑巧的是,这几位“冷墨”的年轻艺术家,又都是来自中央美院国画系的综合材料工作室。与当代水墨面临同样问题的,是中国综合材料的绘画创作,常常坠入“为材料而材料”的窠臼。在综合材料工作室的经历,为“冷墨”的创作扩展了材料与媒介的边界——对于他们而言,“水墨”或许只是一种个人的擅长、一种伴随自己创作与成长的经历,抑或仅仅出于考学划分院系的考虑、毕业后难以割舍的情结。因此,在对综合材料的抉择中,水墨语言有时便已不再居于创作的中心。但也正是通过不同媒介的试验与互动,他们对于水墨的内涵似乎有了更深入的理解和把握,且在强调观念的当代艺术创作中,通过身体的工作,通过绘画的行为,在作品中渗透了生命的痕迹,在画面里保留了审视自我的空间。

二

作为一个艺术小组,面对近乎相同的处境与现实,因每位成员成长境遇、知识体系与个人性格的迥异,其作出的反应也不尽相同。作为团体中的长者,李飒的思考一直围绕生与死、传统与现代的终极命题展开,这种思考赋予其作品的,是一种冷峻的力度与厚重的历史感。在这次的展场中,他以一枚巨大的铁钉,从涂抹了黑色沥青的《中国大百科全书》中突围而出,足见其难以抑制的、渴望穿透传统与现代界限的热情,与对于中国当代艺术假象与清新的唾弃和厌恶。这一极具现场感与力量感的作品,在此也成为“冷墨”小组宣言式态度的具象化身。

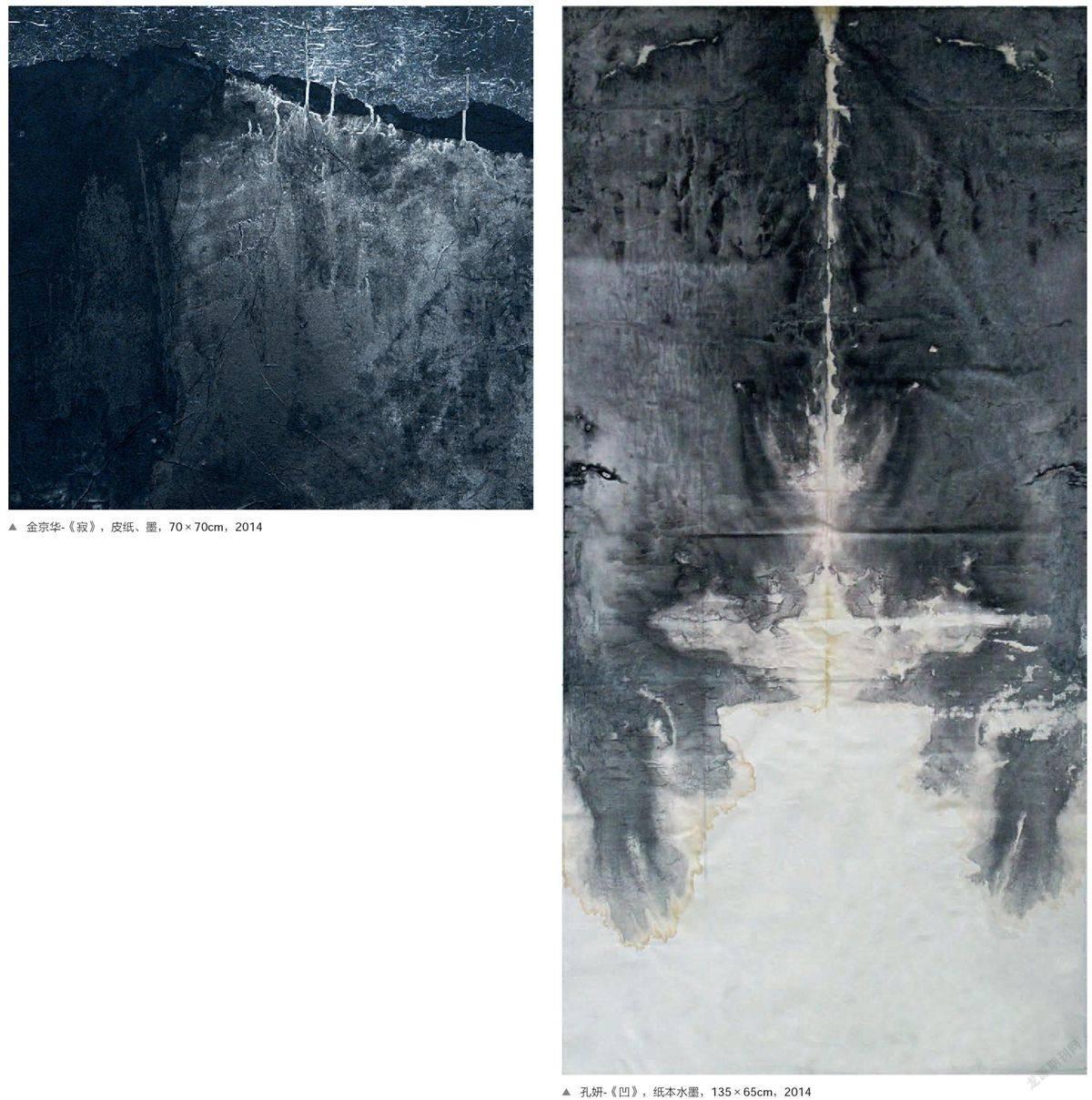

与李飒一样追求黑色墨迹中的力量感,孔妍则将水墨语言自由流动、晕染的偶然效果,在作品中引导为一束蘑菇云的形状,并在包裹画布背后的LED灯箱辅助下,加剧了升腾与爆炸的视觉效果,进而与李飒刚毅的直接性与厚实的历史感构成差异,呈现出水墨自然、柔性而又寄居平面的另一种力量。

李皓趋于抽象的水墨创作,则更偏重自我的内省。经历了从具象到抽象转变的李皓,往往在创作中无意识地流露自己纠结的状态,这恰说明了其创作行为的真实。另一方面,由于对水墨媒介的掌握,这种纠结状态并未在画面中失控,相反,艺术家本人正是凭借熟练的技法,借助水墨语言与综合材料的有机结合,使画面呈现出一种控制与挣脱的张力,而躲在画布之后的,则是年轻的艺术家本人,对于自我谨慎的试探与自觉的审视。

同样在作品中审视自我的黄祺,则更多地发掘了水墨媒介柔和的一面。与“冷墨”成员大多刚毅冷峻的特质不同,黄祺的画面往往透出一种女性特有的敏感。借由材料的特性,黄祺想要实现的,是一种来自内心的静观——德国留学的经历,及这段经历所馈赠的孤独情绪,使黄祺对于语言媒介有了再度认识——或许以水墨为主要媒介的创作过程,为黄祺营造出一个平稳而平静的独立空间,使她有机会隐入其中,默默低语;又或许正是自己的人生境遇,正是自己对于生命的新一轮体验,赋予了原本抽象、冰冷的艺术语言一种寂静的生长与跳动的生命。

如果说黄祺的留学经历为她的创作与生活带来了新的感受,那么于洋则主要受益于自己对西方艺术史的掌握与曾从事设计行业的经验。这二者背后蕴含的,正是西方主导式的理性思维,而这一点,恰与水墨材料的不确定性、尤其与水和墨交融与晕开的偶然效果相抵牾。因此于洋的选择,是一种一不做二不休的态度,是干脆用理性的思维,用设计感极强的渐变画面,重塑水墨变化的偶然效果,将自由的延展框定入可被控制的范畴,同时亦将语词的协商,纳入到主流的霸权。至于这种强制结合的后果,便是只有在现场近观,才能感受到的黑与白交错的眩晕,而这种眩晕感所指向的,则是西方理性持续撞击东方文明的当下现状。

当一副裹挟着水墨气息的艺术家身体,不得不卷入到西方现代文明与当代艺术的漩涡,东西之间的尴尬关系,便不可避免地成为“冷墨”的另一主题。与于洋作品“冷漠”的并置不同,金京华则更为倔强地用涂抹成漆黑的宣纸与张狂且带有痛感的铁丝,任由这各自代指着田园牧歌的自然经济与现代社会工业文明的二者穿透彼此,索性留下一段两种文明、两种价值观互噬的残骸。

今天我们所面临的,早已不是徐冰九十年代让一头西方猪强暴东方猪的现状,实际上,我们早已以那次强暴杂交成果的身份,生活在当下。携带这样的现实感,面对这样古今中西的持续之争与被动接受,“冷墨”的作品,说是一种呈现也好,一种反讽也好,一种无力也好,但无论如何,对于这样年纪的青年艺术家而言,现实感带来给他们的,不可避免的会是一种来自内心的焦灼与抗拒。

相较之下,另一位“冷墨”成员方志勇的态度则相对温和。对于扑面而来的消费文化与资本力量,方志勇的创作始终呈现出一股别样的趣味。在这次的作品中,他用喷绘成金色的拼图,密实地将黑色宣纸的画面覆盖。当然可以解读为资本、消费与庸俗气息对于水墨的入侵,然而更进一步的,拼图天然带有的游戏感与轻松氛围,却弱化甚至消解了这一入侵的无情与被迫的无力。或许,当激进主义与理想主义退去,当流血的冲突与抵抗已不再奏效,一种游戏的姿态、一种坦然的接受和一种自嘲的勇气与自在的态度,才有机会将沉闷的铁窗打开,出来透透气。

三

由于“冷墨”每位成员经历与性格的差异,表现在他们作品中的是或焦虑、或愤怒、或平和的情绪,以及各自对于水墨材料不同程度的不舍。虽然如此,这一个个尚未得到答案的问题,终归被一览无余地呈现了出来。也就是说,冷酷的现实以及这种现实带给各自的冷酷思考,都借由真诚的创作行为,流入到展场的每个角落。也许在埋头创作中,“冷墨”并没有意识到,正是这种始终坚持的体力劳作,这种不随波逐流的绘画行为,真正为他们的水墨材料赋予了观念的力度与思想的支撑。

作品的物质化,借由艺术家创作的行为得以实现,在此意义上,作品也便成为如鲍里斯·格罗伊斯所言,艺术家本人身体的延伸;而另一方面,如果说身体是一种被权力塑造的文化政治产物,那么以福柯的“生命政治”概念来讲,传统文化与当下社会对于个人的影响印记,便无一例外地铭刻在了人的身体,而身体的每一次行为,也恰是对于传统、文化、政治等一系列权力关系不自觉的、画卷式的展现。这样看来,与其对传统究竟为何争论不休,与其在资本的面前裹足不前,不如以身体为坐标,不如以绘画行为将社会化与政治化了的艺术家自我,真诚地倾注入作品。至于对传统的再理解,对于资本在艺术世界中的妥当位置,不如交给历史的沉淀与学术的梳理,而当代的年轻人与年轻艺术家需要做的,则无非是塌下身子,真正做点事情。

在开幕之前,于洋将工作室、同时也是他居所的一张桌子搬入到展场中央,桌上铺满的,是一张张纷乱的、沾染墨迹的宣纸与日常创作遗留的痕迹。这张桌子在此化身为艺术家身体劳作的另一文化产物,继而也成为“冷墨”成员“生命政治”的绝好隐喻。这样一来,作品与艺术家本体,便真正告别了二元对立,而物质化的绘画与留在画布上的水墨材料,也才真正成为艺术家绘画行为的成果与原发身体的延伸,真正承载了当下的种种命题,承载了每位艺术家对于命题的思考,与这种思考带入到每一位在场年轻人内心的、切身的作用与未来的影响。

而回到水墨。事实上,重要的不是“水墨”,重要的不是某个词语或符号,不是对传统的矫情或对资本的谄媚;重要的是,每一位“冷墨”成员均保有自己鲜活的身体与真诚的创作,并借助物质化的作品,留下了各自活过的生命轨迹。当作为材料语言的水墨,变为了作为文化塑造与成长履历的水墨,对于他们而言,水墨才因此变得重要。