社会凝聚与居民幸福感研究——基于深圳与厦门的数据考察

2014-05-12孟祥斐

孟祥斐

一、研究背景与问题的提出

幸福感是人们对自身生存质量和发展状况的一种主观体验,是衡量一个国家或地区国民福祉的重要指标。〔1〕从某种意义上说,对幸福的追求是人类社会发展的重要动力。经济增长和政府政策的最终目标是增加国民福祉。国民幸福可以体现一个国家的社会发展观,是与社会和谐、稳定、可持续发展密切相关的议题。随着我国经济的高速增长、社会结构的巨大变化和中央政府对民生问题的日益关注,国民幸福问题引起我国决策者和社会各界的广泛关注。如何理解幸福本质及如何提升国民幸福水平,成为当前国内学界探讨的热点,也成为各级政府的重要政治追求与政策目标。

那么,如何提升国民幸福水平呢?长期以来,幸福被与“收入”、“经济增长”等概念结合在一起。主流经济学理论一直认为,国民财富的增长自然会带来人们幸福感的增加。由此,收入和GDP成为各国社会衡量幸福程度、制定政府政策的重要依据。然而,20世纪60年代以来,随着生活质量研究的兴起和“伊斯特林悖论”的提出,人们发现,经济增长与国民幸福增长并不存在一致性,高速的经济增长并未带来民众幸福感的得升,〔2〕这一现象不仅在发达国家出现,也同样在中国和东南亚等发展中国家出现。〔3〕这引发了人们对经济增长和现代化的反思,人们开始关注非经济因素,尤其是社会因素对幸福的影响。

在此背景下,社会凝聚概念被提出。自上世纪九十年代以来,在加拿大和欧盟地区,社会凝聚概念受到学者和政治家的广泛关注。社会凝聚涉及个体、群体、组织和社区之间的联接和关系,强调社会融合、团结和稳定的价值,〔4〕其被认为是政治稳定的条件、社会福利和经济增长的基础、公共政策支出的依据。〔5〕当前关于社会凝聚的讨论主要以流行的“社会资本”概念为中心,但经由法国社会学家迪尔凯姆的阐释,其传统可以追溯到社会团结、共享的规范和价值。加拿大政策研究委员会将社会凝聚界定为基于信任、希望和互惠意识,形成一个拥有共享价值观、面对共同挑战和机会均等的社会的过程。①Policy Research Committee,Government of Canada.1999, “Sustaining growth,human development,and social cohesion in a global world”〔R〕.A Report Prepared for the Policy Research Initiative,p22.Available at:http://www.schoolnet.ca/pri- prp/keydocs/sustain99/index-e.htm.这一概念强调了社会凝聚的价值归属感、社会联系和机会平等性。最近,欧洲社会质量基金会提出的社会质量理论,将社会凝聚作为社会质量的重要组成部分。依据社会质量理论,一个社会的质量高低,取决于该社会的社会经济保障、社会凝聚、社会融合、社会赋权状况,社会凝聚是将社会凝结在一起的黏合剂,为社会参与提供合法规则。如果没有共享的规范和价值观,没有对经济和社会制度、群体和人际的信任,就不可能实现社会融合和互动。〔6〕该概念旨在考查社会整合和社会团结程度,关注有助于社会建设的、集体认可的价值基础和规范。关于社会凝聚的维度和构成要素,已有大量研究讨论过,综合来看,主要集中在以下几个方面:社会网络和社会资本、共同的价值观、社会秩序、社会团结、机会平等、归属感和认同感等要素。〔7〕

关注社会凝聚与幸福感之间的关系,有助了解社会因素对幸福的影响。关于社会凝聚与幸福感之间关系的探讨,最早可追溯至英国社会学家斯宾塞,其在《社会静力学》一书中认为,幸福是一种社会构成,取决于人们所处的社会环境。〔8〕随后,法国社会学家迪尔凯姆分析了社会失范对幸福的影响,他把现代社会中的无序、纷扰等不和谐现象统称为失范状态,并认为社会失范达到一定程度,会引发人们的不确定性、无助感和无方向感,最终带来总体幸福感的降低。〔9〕随着社会凝聚和幸福问题在社会科学领域和政治领域广受关注,很多学者开始从实证的角度考察社会凝聚对居民幸福的影响。最初关于这方面的经验研究,多是从社会资本和社会网络的角度讨论。比如,普特南的研究发现,社会网络、社会参与等社会资本对主观幸福感具有显著性影响。〔10〕赫利维尔的研究发现,社会关系与幸福感之间存在显著的正向相关关系。②Helliwell,J.2001,“Social Capital,the Economy and Well- being”〔J〕.The Review of Economic Performance and Social Progress.Available at:http://ideas.repec.org/h/sls/repsls/v1y2001jh.温科尔曼通过对德国1984-2004年间的社会经济数据研究发现,社会资本是影响主观幸福感的重要预测变量。〔11〕德田等人运用29个亚洲国家的横截面数据研究发现,个体的社会信任与社会总体的信任都与幸福感存在独立相关性;生活在较高社会信任的社会中的人们比在低信任社会中的人要更加幸福。〔12〕学者维恩霍夫对不同国家间的数据比较研究显示,那些具有丰富的自愿组织网络体系、以信任和宽容为特点的社会文化背景的国家,居民幸福感水平比较高;而对国家内部个体层面的经验研究显示,那些社会活动积极参与者的幸福感水平远远高于非参与者。〔13〕

这些研究虽然没有用“社会凝聚”这一概念,但很显然,社会关系、信任、社会资本等是社会凝聚的重要组成部分。最近的一些研究发现,社会凝聚与幸福感之间确实存在相关关系。例如,贝格-施密特的研究显示,社会凝聚对居民幸福感具有重要的影响,其从不平等和社会资本两个维度测量社会凝聚,在不平等维度发现,社会差距、机会不平等和社会排斥对居民幸福感具有显著负相关关系;在社会资本维度,社会关系和联系,尤其是共同价值观、情感归属、团结和信任等社会关系的质量对提升居民幸福感具有积极正向影响 。〔14〕赫利维尔等学者分别运用盖洛普世界民意调查和世界价值观调查数据,分析了社会凝聚对不同国家内部和国家之间居民幸福差异的影响,研究发现,收入和社会凝聚因素均对国家间或国家内部居民幸福感具有重要的影响,而且社会凝聚各因素对居民幸福感的综合影响效应超过了收入,这里社会凝聚涉及社会环境的质量、频繁而高质量的社会互动、可依赖的社会关系、收入平等的价值观等因素;同时,他们还认为,国家之间居民平均幸福感水平存在差异,不是不同测量方法的缘故,而是不同的社会、制度和经济环境因素导致的。③John F.Helliwell,Christopher P.Barrington -Leigh,Anthony Harris,Haifang Huang.2009,International Evidence on the Social Context of Well-being〔R〕,Available at:http://www.nber.org/papers/w14720克莱恩探讨了社会资本、社会凝聚与幸福感之间关系,他认为社会资本是一个涉及个体层面上的概念,而社会凝聚则是一个关于社区、社会层面的概念,是比社会资本更为宽广、宏观的一个概念。其从信任、社会参与、政治参与、社会关系对社会凝聚进行了测量,借助欧洲卢森堡的经验数据研究发现,社会交往越频繁,人们的幸福感水平越高;对他人、对机构或制度越信任,人们的幸福感水平越高。〔15〕艾伯特和华莱士则运用社会质量理论模型,通过对欧洲生活质量调查数据的实证分析,探讨了社会凝聚对居民幸福感的作用机制,其从一般信任、政府信任和社会冲突感知三个维度测量社会凝聚。研究发现,社会凝聚对欧洲各国居民的生活满意度具有显著的正相关影响,尤其是一般信任和政府信任对生活满意度的影响,在跨时间和跨地区中都具有相当的稳定性。〔16〕同时,艾伯特等学者对前苏联解体后独立的一些国家的经验研究发现,这些国家由于社会急剧转型引发规范结构和社会秩序崩溃、社会信任缺失等失范现象,这居民的生活质量产生了很大的消极影响,导致国民的整体生活满意度下降,再次验证了社会凝聚对居民幸福感的影响。〔17〕

虽然社会凝聚对幸福感的影响在西方学界得到广泛研究和关注,但目前国内对于这方面的研究并不多。已有一些学者从社会因素的角度讨论过居民幸福感的影响机制,例如,袁浩等基于上海的调查数据,分析了社会质量对居民幸福感的影响,发现特殊信任和社会组织参与程度等因素能够较大幅度地提升人们的幸福感,而社会失范则在很大程度上会降低人们的主观幸福感。〔18〕亓寿伟基于CGSS2006的调查数据,从社团参与、信任、社会交往和政治身份等社会资本角度探讨了其对居民幸福感的影响,发现社会交往和政治身份对幸福感有正向相关关系,而社团参与对幸福感没有影响,信任对幸福感的影响因信任对象不同而存在差异。〔19〕还有一些学者的研究发现,医疗、基础教育和社会保障等公共支出及政府质量等对居民幸福感具有显著影响。〔20〕但更多学者是从经济因素的角度,如相对收入、绝对收入、地区富裕程度、经济增长等考察幸福感的影响机制;〔21〕还有很多学者从年龄、性别、婚姻状况、教育程度等个体特征的角度关注其与幸福感的关系问题。〔22〕

综合来看,目前国内关于幸福感的影响因素研究,多是从心理学和经济学的角度探讨,主要集中于个体特征因素和经济因素,对社会因素关注不多,尤其是对社会凝聚与幸福感关系的实证研究还比较缺乏。社会凝聚是一个国家或地区社会和谐程度的重要体现,是社会成员相互关系以及社会共同价值信仰、信任感、归属感、认同感的综合反映。那么,社会凝聚因素对我国居民幸福感是否有影响?如果有影响,这种影响通过何种方式体现出来?与个体特征因素和经济因素相比,社会凝聚因素对居民幸福感的影响有何意义与价值?本文拟以厦门和深圳的调查数据为分析依据,围绕上述问题,从实证的角度探讨社会凝聚与居民幸福这两个领域之间的关系。这样做,一方面可以使社会凝聚的研究具有实质性的人文社会意义,另一方面,又使居民幸福感的问题得以在宏观的社会背景中来加以认识。

二、数据、变量与方法

本文数据来自厦门大学徐延辉教授主持的国家社科基金重点项目“社会质量视角下的社会建设研究”问卷调查。课题组于2011年6月至10月在厦门和深圳两地开展调查,调查对象为在两市生活和工作一年以上、18周岁以上的人口。本次调查采取多段分层抽样调查法,首先,在城市内部根据产业类型和人口构成及其分布情况选取7个行政区,其中深圳市5个 (罗湖、福田、南山、宝安和龙岗)和厦门市2个 (湖里和思明);然后,在选中的区内采取立意抽样法,依照老城区、城中村、单位社区、商品住宅社区和保障性住房社区五种社区类型抽取了21个社区;最后,在选取的社区中随机抽取住宅小区,并根据“定距抽样”原则抽取100户门牌号码入户调查,入户后选取家中生日靠近7月1日的成员作为调查对象。两市共发放问卷2100份,回收有效问卷1994份,有效率为94.95%。

(一)解释变量:幸福感

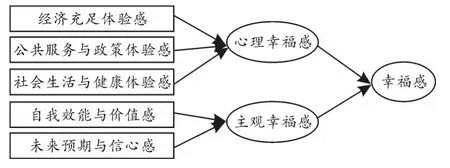

幸福感是本研究的因变量。目前关于幸福感主要形成了两种不同的概念范式,一种是主观幸福感,认为幸福感是人们对自身生活满意程度的认知评价和情感体验;〔23〕另一种是心理幸福感,认为幸福感是人们实现自身潜能而获得的价值感。〔24〕本文认为,对幸福感的理解和界定应该采用整合的思路。在此,借鉴学者邢占军对幸福感的界定,认为幸福感是人们对自身存在与发展状况的一种感受和体验,它既同人们生活的客观条件密切相关,又与人们的需求和价值相关联,〔25〕是主观幸福感与心理幸福感的有机统一。由此,本研究主要从主观幸福感和心理幸福感两个方面对居民幸福感进行了指标设计与操作化,并采用实证方法对幸福感的结构进行了探索,提出幸福感由经济充足体验感、公共服务与政策体验感、社会生活与健康体验感、自我效能与价值感和未来预期与信心感五个维度构成(见图1)。在具体计量和模型分析中,本文依据五个维度对幸福感总水平的影响和贡献权数合并成为一个总的幸福感指数,①具体方法:把幸福感5个因子的值分别乘以其方差而后相加得到幸福感综合指数值,即:幸福感=经济充足体验感因子值×0.20252+公共服务体验感因子值×0.14279+自我效能与价值感因子值×0.14004+社会生活满意感因子值×0.08133+未来预期与信心感因子值×0.06305。方法参考胡荣:《社会资本与中国农村居民的地域性自主参与》,《社会学研究》,2006年第2期。并以该指数为分析变量,该变量是数值型变量,见表2。

图1 居民幸福感结构模型

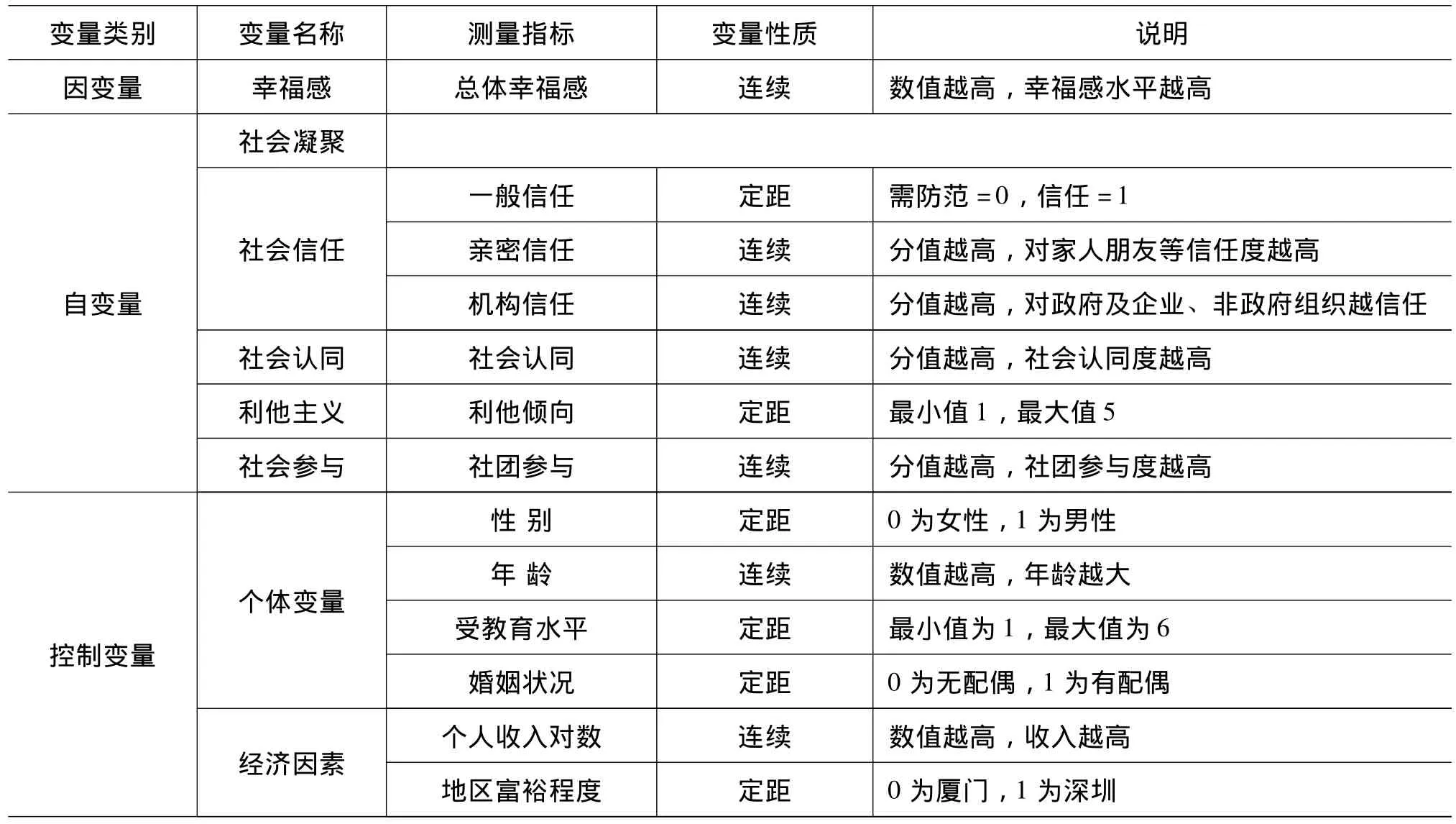

(二)自变量:社会凝聚

社会凝聚是一个比较抽象的宏观概念。目前关于社会凝聚,还没有一个明确、统一的定义。本文主要参考社会质量理论对社会凝聚的界定和测量。依据社会质量理论,社会凝聚是指以团结为基础的集体认同,揭示的是基于共享的价值规范基础上的社会关系的本质,其旨在考察一个社会能在何种程度上保有整体性和维系基本价值规范,具体包含社会信任、价值规范、社会认同、社会网络四个维度。〔26〕本文结合我国实际情况进行了适量修正,具体从社会信任、社会认同、利他倾向、社会参与四个维度来测量社会凝聚度,见表2。

1.社会信任。在社会凝聚的考察中,社会信任是核心概念。从本质上讲,信任代表着某种人与人、人与机构之间的社会联系,社会联系的强弱决定着信任是否发生及其信任水平。根据社会联系的对象,社会信任划分为基于特定社会联系的“特殊信任”和超越个人社会联系面向一般社会成员的“一般信任”,其中特殊信任又分为亲密信任和机构信任两个指标。(1)一般信任,是指人们对一般社会成员 (含陌生人)的信任程度,与整体社会的团结程度密切相关。具体操作化“您是否觉得大部分人都值得信任?”,分为“需小心防范”和“值得信任”两个程度,分别赋值为1和2。在回归模型中,将这一变量设置为虚拟变量,1代表受访者觉得大多数人都是值得信任的,0代表需小心防范。(2)亲密信任,是指基于血、地缘关系产生的信任,本文主要测量了人们对家人、邻居、朋友的信任程度,分为“完全不信任”、“不太信任”、“比较信任”、“完全信任”四个程度,分别赋值为1-4。本文将受访者对这三种关系的信任度加总,得到一个亲密信任的变量指数,分值越高,反映受访者亲密信任度越高。(3)机构信任,反映了人们对各类政府机构、企业单位或非政府组织的信任程度,这些机构的工作与人们的日常生活息息相关。我们设了12个指标来测量,即军队、新闻媒体、公安机关、司法机关、行政机关、立法机关、非政府/非营利组织、大公司、教育科研机构、银行、医疗机构和宗教团体。受访者可以针对每个组织或机构选择信任的程度:“完全不信任”、“不太信任”、“比较信任”、“完全信任”,分别赋值为1-4。这12个指标的 Cronbach's Alpha值为0.899,KMO值为0.919,说明该量表存在较好的一致性和有效性。因此,将被调查者对这几个组织或机构的信任度加总,从而得到一个对各种机构的总信任度。数值越高,反映被调查者对机构的信任度越高。

2.社会认同。社会认同主要是指人们的身份认同和心理归属。民众对社群的认同感直接与其社会信任和互惠行为相关,只有较高的社会信任才能产生社会认同,进而产生更多互惠与合作。本研究用以下五个指标来测量居民社会认同度:对作为当地社区居民的认同感;对作为居住城市一员的认同感;对作为中国人的认同感;对作为亚洲人的认同感;对作为世界大家庭一员的认同感。本研究将认同程度分为“非常不认同”、 “不太认同”、 “认同”、“十分认同”4个等级,分别赋值1-4。由此,将受访者对这几个身份的认同度加总,得到一个总社会认同度指数。数值越高,说明社会认同度越高。

3.利他倾向。该指标主要反映人们的助人意愿和互惠倾向,属于社会的价值规范,是社会凝聚的重要纽带。本研究的测量指标为:“您是否愿意贡献出收入的10%去支持一项帮助失业者或贫困者的项目?”分为“非常不乐意”、 “不乐意”、“看情况”、“乐意”、“非常乐意”五种程度,分别赋值为1-5,分值越高,说明被调查者越愿帮助他人。

4.社会参与。该指标主要从社会网络的角度反映社会凝聚度,社会参与可增强社会的联系和互动,为人们提供支持和自信。本研究主要从人们参与各类政治、经济、娱乐或体育、宗教等社会组织的程度进行考察。具体从“宗教团体、体育或娱乐团体、艺术、音乐、教育或文化团体、工会、政党、职业协会 (例如教育协会、作家协会等)、非政府机构、学校有关的团体 (如校友会、家长会等)、宗族组织”9个指标来测量居民的社会组织参与度,参与程度分为“从未参加”、 “偶尔参加”、“经常参加”,分别赋值为1-3。这9个变量的Cronbach's Alpha值为0.889,说明其存在较高的内部一致性与可信度。因此,将受访者对这9类组织的参与程度加总得到一个社会组织参与度指数,数值越高,说明社会赋权度越高。

(三)控制变量

为了考察社会凝聚的独立影响作用,本研究在分析中引入了个体层面因素和经济因素作为控制和比较变量,这些变量在前人的研究中,被证明对幸福感具有重要的影响作用。〔27〕

个体层面的因素,包括性别、年龄、教育程度和婚姻状况,其中, (1)性别做虚拟变量处理,男性取值为1,女性取值为0。(3)年龄,即被调查者在接受调查时的实际年龄,在回归分析中,为捕捉年龄的非线性效应,本文又加入了年龄平方项。 (3)教育程度,包括“小学及以下”、 “初中”、“高中/中专”、“大专”、“本科”、“硕士及以上”,视为定距变量,分别赋值1-6。(4)婚姻状况,包括未婚、已婚、离婚、丧偶四项,回归模型中,本文将其操作为虚拟变量,操作为1有配偶和0无配偶 (包括未婚、离婚和丧偶)两项,将无配偶作为参照组。

经济因素,本文从个人收入和地区富裕程度进行测量。(1)个人收入,是指被调查者的个人基本收入,具体操作化为“您每月平均总收入为多少 (包括底薪、分红及其他津贴)?”在模型分析中,本文对收入进行了对数处理。(2)地区富裕程度,本研究主要采用2011年各城市的人均GDP来测量,深圳为109250元/年,厦门为69197元/年。①人均GDP,采用的是将一个地区核算期内实现的国内生产总值与这个地区同期的户籍人口相比进行计算得到。具体数据根据深圳和厦门政府部门公布的统计数据计算取得。由于计算该数值的基数包括了这些地区所辖农村地区,因此该数值可能被高估。因为只有两个城市,其影响效应与城市变量效应相同,故本研究采取了城市作为分析变量来指代地区经济因素。这里厦门和深圳分别代表两地的经济发展和地区富裕情况,深圳取值为1,厦门取值为0。详见表2。

表2 社会凝聚与幸福感变量一览表

(四)研究模型

由于本文的幸福感通过因子分析和标准分转换成了连续变量,故在分析时采用的是 OLS多元线性回归模型,具体形式如下:

Yi首先是代表个体i的幸福感总水平,是综合经济充足体验感、公共服务与政策体验感、自我效能与价值体验感、社会生活与健康体验感和未来预期与信心感之后的合成指标。

Χik分别代表影响个体i幸福感的各因素,在本研究中主要是个体层面的性别、年龄、教育、婚姻状况、个人收入、地区富裕程度变量和社会凝聚的各指标,如一般信任、亲密信任、机构信任、社会认同、利他倾向、社会参与等变量。

Βk为各自变量的回归系数,其反应了自变量对因变量的影响力度和方向。εi为随机误差。

三、研究结果与发现

表3反映了社会凝聚度对居民幸福感的OLS回归分析情况。为了弄清社会凝聚与居民幸福感之间的关系,本文建立多元回归模型,以居民幸福感为因变量,以社会凝聚的各要素为主要预测变量;同时,为考察社会凝聚的独立影响作用,本文选用了个体特征因素和经济因素作为控制变量,在变量引入时,采用逐步回归法,先将个体层面的控制变量一次引入,再将经济层面的控制变量一次引入,最后将社会凝聚各变量作为变量组一次性引入,共形成3个模型 (详见表3)。

表3 社会凝聚对居民幸福感的OLS回归模型 (N=1994)

其中,模型1反映了个体特征因素对居民幸福感的影响状况;模型2反映了经济因素对居民幸福感的影响;模型3反映了在控制了个体特征因素和经济因素的影响后,社会凝聚对居民幸福感的影响情况。模型3是本研究考察的重点。从表3中可以看出,个体特征、经济变量和社会凝聚对居民幸福感影响的解释力R2分别为5.4%(F=14.134,p<0.001)、6.4%(F=12.043,p<0.001)和32.6%(F=42.269,p<0.001),总体上均达到了显著水平。从模型解释力来看,从模型1到模型2,解释力提高了1%,从模型2到模型3,解释力提高了26.2%,这说明与个体特征和经济因素相比,社会凝聚因素对居民幸福感发挥了比较重要的影响作用。

接下来,我们分析一下各变量对居民幸福感的具体影响。首先,我们先看一下作为控制变量的性别、年龄、教育程度和婚姻状况等个体特征因素的影响。模型1显示,性别、年龄和婚姻状况对居民幸福感具有统计显著性影响,这种影响在增加了经济因素和社会凝聚变量后依然存在。在模型3中,性别的回归系数是负的,在0.10的水平上具有统计显著性,这表明男性样本的幸福感水平比女性要低;年龄、年龄平方项的回归系数分别为负数和正数,分别在0.01和0.001的水平上具有统计显著性,这表明年龄对居民幸福感的影响近似于一种正U型曲线关系,即中年人的幸福感水平要低于年轻人和老年人;婚姻状况显示,已婚者比其他婚姻状况者 (未婚、离婚、丧偶)的幸福感水平要高,这一影响在0.01的水平上具有统计显著性,这与已有的研究结果一致。〔28〕教育程度只在模型2中具有统计显著性,这表明教育程度高的居民幸福感高于教育程度低的居民,但这种显著性影响并不稳定,在模型1和模型3中统计显著性消失。关于教育与幸福感的关系,有研究认为,两者并不存在直接关系,教育会本身会受到很多因素的影响。〔29〕

其次,我们来看一下作为控制变量的个人收入和地区富裕程度两个经济因素对居民幸福感的影响。模型2显示,地区富裕程度对居民幸福感具有统计显著性 (p=.001),但值得注意的是,其回归系数为负的,这表明地区富裕程度高的深圳居民的幸福感水平要低于地区经济程度低的厦门居民。根据2011年的统计显示,深圳和厦门的人均GDP分别为109250元/年和69197元/年,人均可支配收入分别为36505元/年和33565元/年,深圳的经济水平远远高于厦门,这说明人均GDP、地区经济发展程度提高了,并不必然带来居民幸福感水平的提升。但在模型3中,加入社会凝聚因素后,地区富裕程度对居民幸福感的影响不再显著。可能是地区或城市的社会凝聚度与地区富裕程度在某种程度上具有一定的相关性,有研究显示,社会凝聚与市场经济发展存在相互促进作用,〔30〕因而,社会凝聚因素的引入,一定程度上消解了地区富裕程度对居民幸福感的解释力。模型2和模型3显示,个人收入对居民幸福感的影响并不明显。如果不加入地区富裕程度和社会凝聚因素,只将个体特征因素和个人收入作为自变量,对居民幸福感进行线性回归,发现个人收入对居民幸福感具有正向影响作用,在0.05的水平上具有统计显著性,但这种作用非常小 (B=.007),这与已有的研究结论一致。〔31〕

最后,我们重点来分析一下社会信任、社会认同、利他倾向、社会参与等社会凝聚因素对居民幸福感的具体影响。模型3显示,在控制了个体特征和经济因素后,社会凝聚各因素对居民幸福感均具有统计显著性影响。第一,社会信任对居民幸福感具有积极正向的影响作用。在三个测量社会信任的指标中,“一般信任”和“机构信任”对居民幸福感都具有统计显著性影响,只有“亲密信任”不具有显著性影响。从标准回归系数看,三种信任中“机构信任”对居民幸福感的影响最大,标准回归系数为0.261,在0.001的水平上具有统计显著性,机构信任也是所有社会凝聚因素中对居民幸福感影响最大的变量。这表明,受访者对政府各机构或部门、企事业、媒体、非营利组织等机构或制度越是信任,其幸福感水平也越高。这说明,这些机构或组织的工作内容与人们的生活密切相关。“一般信任”对居民幸福感也有相当大的影响,其标准回归系数为0.128,在0.001的水平上具有统计显著性。一般信任指的是人们对一般社会成员(包含陌生人)的信任度,代表了个体对于社会的归属感和信心,与整体社会的团结程度息息相关。模型3显示,在控制其他变量不变情况下,那些认为“大多数人是值得信任”的居民比认为“需要小心防范”的居民幸福感水平要高0.128单位。相比之下,“亲密信任”对居民幸福感的影响不具有统计显著性,也就是说,人们对亲人、朋友等亲密关系的信任度并不直接对居民幸福感产生影响。第二,社会认同对居民幸福感具有显著的正相关影响。模型3显示,“社会认同”的标准回归系数为0.172,在0.001的水平上具有统计显著性,这说明在控制其他变量不变情况下,社会认同每增加1单位,人们的幸福感会增加0.172单位,即人们对其身份归属和所在地域、社区的认同度越高,其幸福感水平也越高。而且,在所有社会凝聚因素中,社会认同对居民幸福感的影响仅次于机构信任。第三,利他倾向与居民幸福感之间存在显著的正相关关系。模型3显示,“利他意愿”的标准回归系数为0.151,在0.001的水平上具有统计显著性,这说明在控制其他变量不变情况下,助人意愿每增加1单位,人们的幸福感水平会提高0.151单位,即越愿意帮助他人的人,其幸福感水平越高。第四,社团参与对居民幸福感具有显著的积极影响。这说明,人们参与各类社会组织(包括政治组织、非政府组织、自愿组织、休闲娱乐组织、宗族组织等)的参与度越高,其幸福感水平越高。从社会组织参与度来看,其标准回归系数为0.139,这说明人们社会组织的参与度每增加1单位,其幸福感水平会增加0.139单位,这一差异达到了统计上的极显著性水平(p=0.000)。

四、总结与启示

相比个人特征与经济因素,社会因素对居民幸福感的意义与价值如何?借助2011年在深圳和厦门的调查数据,本文探讨了社会凝聚对居民幸福感的影响问题。研究发现,社会凝聚对居民幸福感具有非常显著的影响,这为当前我国促进国民幸福为目标的和谐社会建设提供了一些启示。具体如下:

第一,相比个体特征因素和经济因素,社会凝聚因素对居民幸福感形成重要影响。整体而言,个体特征因素、经济因素和社会凝聚因素均对居民幸福感产生显著性影响,但从模型解释力看,社会凝聚因素对居民幸福感的影响远远大于个体特征因素和经济因素。这说明,社会凝聚等社会层面的因素可能是现阶段影响中国居民幸福感的重要因素。值得注意的是,经济因素对居民幸福感的影响,从个人收入看,不加入社会凝聚因素和地区富裕程度变量,其对居民幸福感有微弱的正向影响,即居民的收入越高,其幸福感水平越高,但加入社会凝聚因素和地区富裕程度变量后,这种影响消失;从经济发展程度来看,地区富裕程度与居民幸福感存在负相关,即地区富裕程度高的居民比地区富裕程度低的居民幸福感水平要低,这与国内已有的结论一致,〔32〕但加入社会凝聚因素后,这种相关关系消失。这一方面证实了已有关于我国也适用伊斯特林悖论的观点,显示经济的高速增长不一定带来居民幸福感的相应增加;另一方面说明,随着经济发展到一定程度,社会因素对居民幸福感的影响可能会越来越重要。但由于本文选取的城市数量比较少,这一结论还有待进一步探讨和验证。

第二,社会凝聚对居民幸福感具有显著正向影响。(1)社会信任作为社会凝聚的核心指标,其一般信任、亲密信任和机构信任三个维度对居民幸福感存在不同程度的影响。其中,机构信任对居民的幸福感影响最大,一般信任次之,亲密信任对居民幸福感没有影响。机构信任反映了人们对各类政府机构、企业单位及非政府组织的信任程度,人们对这些机构或组织的信任度越高,其幸福感水平也越高。米施勒和罗斯认为,机构信任是人们对政府机构和企业等组织运行得是否令人满意的一种判断。〔33〕这说明政府机构、企业和非营利等组织的工作内容与人们的日常生活密切相关,人们会根据这些机构和人员的行为和工作内容形成一种其是否值得信任的评估和判断。因此,这些机构的工作者能否考虑到人们的期望和需求,将在很大程度上影响着人们的幸福感。值得关注的是,一般信任对居民幸福感的影响非常显著,仅次于机构信任,而亲密信任则未产生统计显著性影响。这一发现似乎与已有判断不符,很多研究认为我国居民的人际信任是按照“差序格局”,即情感的亲疏远近由强至弱,〔34〕对亲密关系和血缘关系的信任度比较高,而对一般人、外人的信任度较低,甚至有学者认为中国人是普遍的不信任。〔35〕由此判断,亲密信任应与人们的幸福感关联度更高。本文的发现与传统判断不一致,可能归因于,一方面,当前我国正处于社会转型期,社会流动和社会联系增强,社会公共生活逐步扩大成为人们生活的主要部分,人们愈来愈依赖于社会制度和一般他人;另一方面,在从传统向现代社会的转型过程中,原有的社会结构和规范体系遭到破坏,社会整合弱化,信任出现断裂和危机,人们的信任基础和建立机制开始发生变化,进而影响着人们的幸福感。卢曼曾提出,信任是嵌入在社会结构和制度之中的一种功能化的社会机制,当社会发生变迁时,其内涵和功能会相应地发生改变。〔36〕(2)社会认同对居民幸福感具有正向影响,即人们对所属社区、城市和国家的认同度越高,幸福感水平越高。数据显示,在社会凝聚各因素中,社会认同对居民幸福感水平的影响力仅次于机构信任。社会认同是一个社会的成员共同拥有的信仰、价值和行动取向的集中体现,本质上是一种集体观念,反映了社会成员对共同体的一种归属感和认同感,它是增强凝聚力的价值基础,〔37〕直接影响社会的整合程度,对提升人们的幸福感具有重不可忽视的影响作用。(3)利他倾向对人们的幸福感具有显著影响。研究发现,有利他倾向的人或说越愿意帮助他人的人,其幸福感水平越高。对此,已有研究解释,一个人的行为越有利于他人和社会,其自我价值体验感就越高,从而个人获得的幸福感就越高,并且利他主义与社会信任、社会认同都具有相互影响,有利他倾向的人,其信任与社会参与度也高,〔38〕这都有助提升人们的幸福感水平。(4)从社团组织参与看,人们越积极地参与各类政治、经济、娱乐或体育、宗教等社会组织,越频繁地与社会关系互动,人们的幸福感水平就越高。这与国内外已有的研究成果比较一致,根据西方学者研究,社会组织参与会增进人们的社会资源或社会资本、促进人们积极的性格、积极的自我效能和控制感,从而提升幸福感。〔39〕

综上可见,维系社会团结和社会信任、增强社会凝聚力,可以提高人们的幸福感水平。因此,从政策实践看,要提高居民幸福感水平,应将增强社会凝聚力作为政策目标的重要组成部分,具体如,提高政府和社会组织的效率和服务质量、推动社会诚信建设,提升社会信任度和居民满意度;加强共同价值观、情感归属和团结等内在的社会关系质量建设,提高民众对社区、组织和社会的归属感和认同感;同时,要大力倡导利他主义和志愿精神,培育和鼓励各类社会组织的发展和社区建设,不断增强公民的社会责任意识和奉献精神、促进公民的社会参与。

〔1〕Frey,B.S.and A.Stutzer.2002,“What Can Economists Learn from Happiness Research?”〔J〕,Journal of Economic Literature,Vol.40,p402 -435.

〔2〕Easterlin,R.A.1974,Does Economic Growth Improve the Human Lot?Some Empirical Evidence〔A〕.In P.A.David and M.Reder,eds.,Nations and Households in Economic Growth〔C〕,New York:Academic Press,p89 -125.

〔3〕Oswald,A.J.1997,“Happiness and Economic Performance”〔J〕.Economic Journal,Vol.107(445),p1815 - 1831;陈统奎,刘劭.从GDP到GNH:中国经济增长但人民并不幸福〔J〕.新民周刊,2005,(41).

〔4〕〔30〕McCracken,M.1998, “Social cohesion and macroeconomic performance” 〔A〕.Paper presented at the,Conference“The State of Living Standards and the Quality of Life”,Centre for the Study of Living Standards(CSLS)〔C〕,October 30–31,1998,Ottawa,Ontario/Canada.

〔5〕〔14〕Berger- Schmitt,R.2002,“Considering Social Cohesion in Quality of Life Assessments:Concept and Measurement”〔J〕.Social Indicators Research,Vol.10,p 403 –428.

〔6〕〔26〕Beck,W.,van der Maesen,L.,Thomese,F.and Walker,A.2001,Social Quality:A Vision for Europe〔M〕.The Hague:Kluwer Law International,p7 -11.

〔7〕Jenson,J.1998,Mapping Social Cohesion:The State of Canadian Research〔R〕.CPRN Study No.F|03.Ottawa:Canadian Policy Research Networks Inc;Kearns,Ade,and Ray Forrest.2000, “Social Cohesion and Multilevel Urban Governance”〔J〕.Urban Studies,Vol.37(5 -6),p995 - 1017;Beauvais,C.,Jenson,J.2002,Social Cohesion:Updating the State of the Research〔R〕.Canadian Policy Research Networks,Ottawa.

〔8〕〔英〕赫伯特·斯宾塞.社会静力学〔M〕.张雄武译.商务印书馆,1996.5.

〔9〕〔法〕埃米尔·迪尔凯姆.自杀论〔M〕.冯韵译.商务印书馆,2003.221.

〔10〕〔38〕Putnam,R.1993, “The prosperous community:Social capital and public life” 〔J〕.American ProspectVol.13,p35-42;罗伯特·普特南.独自打保龄球:美国社区的衰落与复兴〔M〕.刘波,祝乃娟等译.北京大学出版社,2011.24-81,148-156.

〔11〕Rainer Winkelmann.2009,“Unemployment,Social Capital,and Subjective Well- Being”〔J〕.Journal of Happiness Studies,Vol.10(4),p421 -430.

〔12〕〔28〕Yasuharu Tokuda,Seiji Fujii,Takashi Inoguchi.2010,“Individual and Country - Level Effects of Social Trust on Happiness:The Asia Barometer Survey”〔J〕.Journal of Applied Social Psychology,Vol.40(10),p2574 -2593.

〔13〕Veenhoven,R.2004,Happiness as a Public Policy Aim:The Greatest Happiness Principle〔A〕,In P.A.Linley& Joseph(Eds.),Positive Psychology in Practice〔C〕.New York:Wiley.

〔15〕〔39〕Klein,C.2013,“Social capital or social cohesion:what matters for subjective well-being?”〔J〕.Social Indicators Research.Vol.110(3),p891 -911.

〔16〕Abbott,P.and Wallace,C.2009,“Regimes for living:Structure,agency and quality of life”〔R〕.Final Report to EU,Work care.University of Aberdeen,Aberdeen;Abbott,P.and Wallace,C.2012, “Social quality:A way to measure the quality of society”〔J〕.Social Indicators Research,Vol.108(1),p153 -167.

〔17〕Abbott,P.2007,“Cultural Trauma and Social Quality in Post- Soviet Moldova and Belarus”〔J〕.East European Politics&

Societies,Vol.21(2),p219 -258.

Abbott,P.and Wallace,C.2012,“Satisfaction and Societal Quality in Kazakhstan”〔J〕.Science Across Cultures:the History of Non-Western Science,Vol.6,p107 -120.

〔18〕袁浩,马丹.社会质量视野下的主观幸福感〔J〕.吉林大学社会科学学报,2011,(4).

〔19〕亓寿伟.转型期中国居民主观幸福感的计量分析〔D〕.华中科技大学博士学位论文,2010.

〔20〕孙凤.主观幸福感的结构方程模型〔J〕.统计研究,2007,(2);

陈刚,李树.政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居民幸福感的实证研究〔J〕.管理世界,2012,(8).

〔21〕〔31〕罗楚亮.绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析〔J〕.财经研究,2009,(11);

鲁元平,张克中.经济增长、亲贫式支出与国民幸福——基于中国幸福数据的实证研究〔J〕.经济学家,2010,(11).

〔22〕邢占军.城市居民婚姻状况与主观幸福感关系的初步研究〔J〕.心理科学,2003,(6);

孙凤.性别、职业与主观幸福感〔J〕.经济科学,2007,(1);

田磊,潘春阳.中国居民幸福感的总体趋势与群体差异——基于微观调查数据的统计分析 (1990—2007)〔J〕.河南社会科学,2012,(2).

〔23〕Shin,D.C.and Johnson,D.M.1978,“Avowed Happiness as an Overall Assessment of the Quality of Life”〔J〕.Social Indicator Research,Vol.5(1 -4),p475 -492;Diener E.,Eunkook M.S.,Richard E,et al.1999,“Subjective Well- Being:Three Decades of Progress”〔J〕.Psychology Bulletin,Vol.125(2),p276 -302.

〔24〕Ryff,C.D.1995, “Psychololgical well- being in adult life”〔J〕.Current Directions in Psychological Science,Vol.4(4),p99-104;Deci,E.L.and R.M.Ryan 2001,“On happiness and human Potentials:A review of research on hedonic and Eudaimonic Well- being”〔J〕.Annual Review of Psychology,Vol.52,p141 -166.

〔25〕〔32〕邢占军〔J〕.我国居民收入与幸福感关系的研究〔J〕.社会学研究,2011,(1).

〔27〕Wood,W.,Rholes,N.and Whelan,M.1989, “Sex differences in positive well-being:A consideration of emotional style and marital status”〔J〕.Psychological Bulletin,Vol.106(2),pp249 -264;Diener,Ed.Diener,M.and Diener,C.1995,“Factors predicting the subjective well- being of nations”〔J〕.Journal of Personality and Social Psychology,Vol.69(5),p851-864.

〔29〕Fahey,T.and Smyth,E.2004, “Do subjective indicators measure welfare?Evidence from 33 European societies” 〔J〕.European Soeieties,Vol.6(l).p5 -27.

〔33〕Mishler,W.and Richard,R.2001,“What are the origins of political trust?Testing institutional and cultural theories in Post- Communist Societies”〔J〕.Comparative Political Studies,vol.34(1),p30 -62.

〔34〕费孝通.乡土中国生育制度〔M〕.北京大学出版社,1998.27.

〔35〕〔德〕韦伯.儒教与道教〔M〕.洪天富译.江苏人民出版社,1995.261.

〔36〕Luhmann,N.1979,Trust and Power〔M〕,Chichester:John Wiley& So ns Ltd.

〔37〕Tajfel,H.and Turner,J.C.1986,The Social Identity Theory of Intergroup Behavior〔A〕.In S.Worchel& W.G.Austin(Eds.),Psychology of Intergroup Relations(p7 -24)〔C〕.Chicago:Nelson-Hall.

(责任编辑:谢莲碧)