变粘分流酸的破胶性能评价

2014-05-10王彦玲徐超金家锋

王彦玲,徐超,金家锋

(中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛 266580)

近年来,变黏酸由于其特殊的 pH值控制自转向能力和无伤害、易返排的特点,备受油田的青睐[1-2]。变黏酸体系是由黏弹性表面活性剂、盐酸和一些常规酸化添加剂组成。低黏度的变黏酸鲜酸进入地层后遇碳酸盐岩中的矿物质,酸液pH值升高,同时在无机盐离子的作用下,变黏酸的表观黏度不断增大,形成凝胶状,暂时封堵了储层中的高渗部分和大孔道,使后续鲜酸能够转向,流入储层中未被处理的低渗部分,从而实现对储层均匀改造的目的[3-7]。

酸化作业结束后,停留在储层中的残酸溶液活性已基本消失,不能继续溶蚀岩石,但其仍具有较高的表观粘度,如果储层中的残酸不能彻底破胶,快速返排出地面,会影响后续油井投产以及造成酸液对储层的二次伤害,影响酸化效果[8]。

破胶过程中通常使用破胶剂,常用的破胶剂分为两类,一类是氧化剂,一类是酶制剂。氧化剂破胶存在破胶效果有限、非专一化学反应、化学污染严重等缺陷。酶制剂破胶虽然无污染,降解效能高但受到温度和pH值的限制。

胶囊破胶剂是在氧化剂或是酶制剂外层覆盖一层薄的屏蔽材料,制成胶囊,胶囊破碎后释放出破胶剂。胶囊破胶剂能够提高破胶剂的使用量,延迟破胶剂与酸液的反应。对于使用钛或是锆交联剂的酸液,可使用pH值较低的氟化物离子溶液破胶[9-10]。

一般认为,变粘分流酸乏酸破胶时无需破胶剂,在地层中遇到大量的水或烃类化合物,能够在短时间内破胶,不会对储层造成伤害。本文分别考察了清水、煤油、柴油对变粘分流酸的破胶性能。由于没有专门针对变粘分流酸完全破胶的性能指标,选用清洁压裂液通用的破胶指标SY/T 6307—2008中的标准[11],要求破胶时间小于720 min,破胶后溶液的表观粘度小于5 mPa·s,残渣含量小于100 mg/L。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

VES-TCJ黏弹性表面活性剂,自制;盐酸,分析纯;氯化钙,化学纯;柴油、煤油为工业品;去离子水,自制。

JYW-200A自动表面张力仪;TDA-8002型搅拌器;ZNN-D6型六速旋转黏度计。

1.2 成胶酸的配制

向酸液中缓慢加入氯化钙,不断搅拌,使其充分溶解。加入酸液添加剂、黏弹性表面活性剂(VESTCJ),高速搅拌,直到形成均匀而稳定的溶液。

2 结果与讨论

2.1 清水破胶

2.1.1 清水破胶状态 变粘分流酸与碳酸钙充分反应后,pH值大于4.5,酸液体系已在乏酸的范围内,H+含量非常低,此时酸液的表观粘度仍大于200 mPa·s,静置30 d左右,酸液粘度几乎没有变化。

配制乏酸与清水体积比分别为1 ∶3,1 ∶5,1 ∶10,1 ∶15,1 ∶20,1 ∶25的 6份溶液,常温下使用搅拌器搅拌,不同搅拌时间后酸液的表观粘度,见图1。

图1 不同比例乏酸与清水混合溶液的表观黏度Fig.1 Apparent viscosity of solution with different mixing proportion spent acid and water

由图1可知,清水能够使变粘分流酸乏酸溶液快速破胶,随着搅拌时间的增加,酸液粘度有所下降,但下降幅度不大,搅拌120 min之后,酸液粘度基本上保持不变。

搅拌300 min后,测得25℃、170 s-1时不同乏酸-清水体积比的溶液粘度,见图2。

图2 搅拌300 min成胶酸的表观黏度Fig.2 Apparent viscosity of gel-breaking-fluid after 300 min

由图2可知,乏酸与清水的比例为1∶20和1∶25时,变粘分流酸破胶溶液的表观粘度小于5 mPa·s,破胶时间小于720 min,认为是完全破胶。溶液澄清,无残渣。

2.1.2 清水破胶溶液表面、界面张力 变粘分流酸破胶溶液在储层中的表面张力和界面张力影响其返排能力,低的表面张力和界面张力能够降低贾敏效应和水锁的不利影响,减小毛细管阻力,增加破胶液的返排能力。清水破胶后,溶液的表面张力见表1。

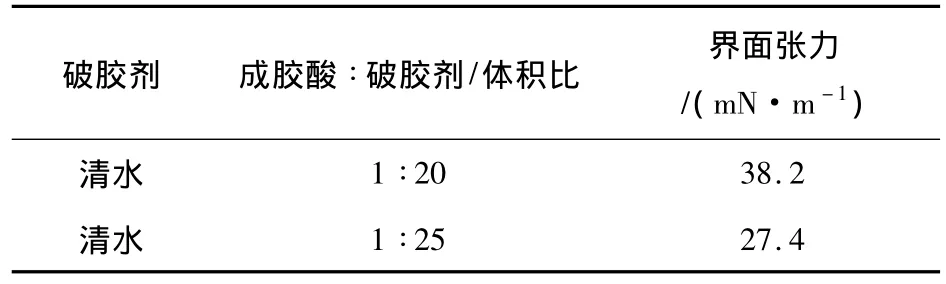

表1 使用清水破胶后溶液的界面张力Table 1 Interfacial tension of gel-breaking-fluid by water

由表1可知,破胶溶液的表面张力均低于清水常温时的表面张力,这是由于破胶液中含有活性剂VES-TCJ,VES-TCJ能够在较低溶液浓度条件下起到了降低表面张力的作用。

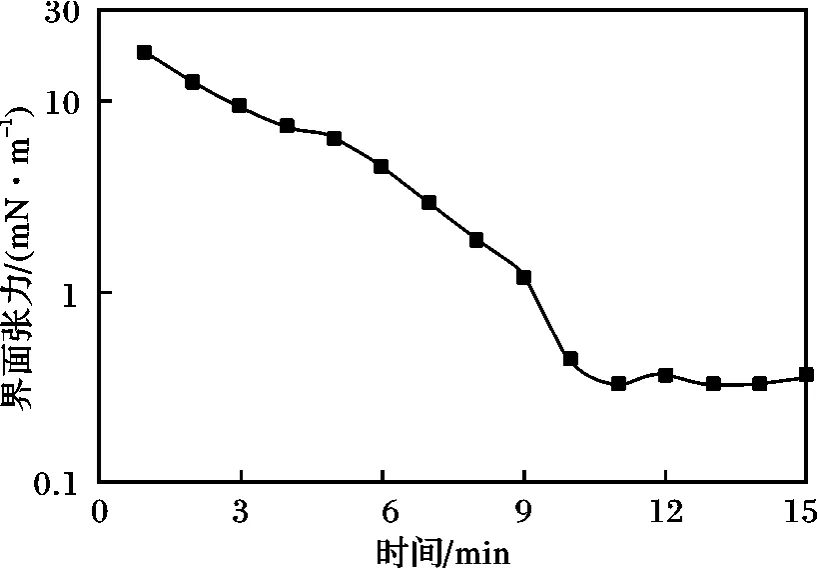

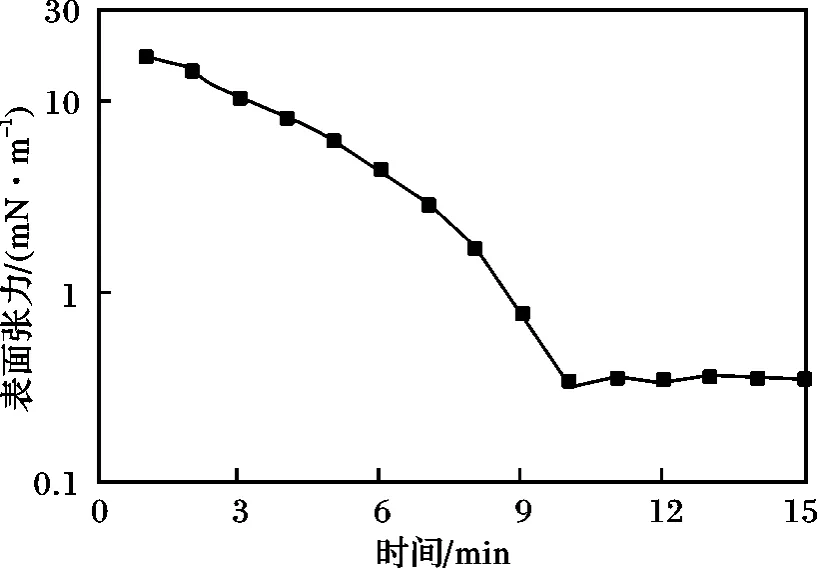

使用0#柴油和破胶溶液作为油水界面,测得25℃下成胶酸与清水的比例分别为1∶20和1∶25时破胶溶液的界面张力,见图3、图4。

图3 清水破胶溶液的界面张力 (交联酸∶水=1∶20)Fig.3 Interfacial tension of gel-breaking-fluid by water

图4 清水破胶溶液的表面张力(交联酸 ∶水=1∶20)Fig.4 Surface tension of gel-breaking-fluid by water

由图可知,破胶后溶液的界面张力随着时间的增加而降低,10 min后,界面张力均稳定在0.3 mN/m左右,具有较低的界面张力。这是由于活性剂VESTCJ在较低的浓度下,以单个分子的状态吸附在油/水界面,起到了降低界面张力的作用。

由上可知,变粘分流酸溶液破胶后毛细管阻力较低,能够快速、彻底返排出地层,减少对地层的伤害。

2.2 煤油、柴油破胶

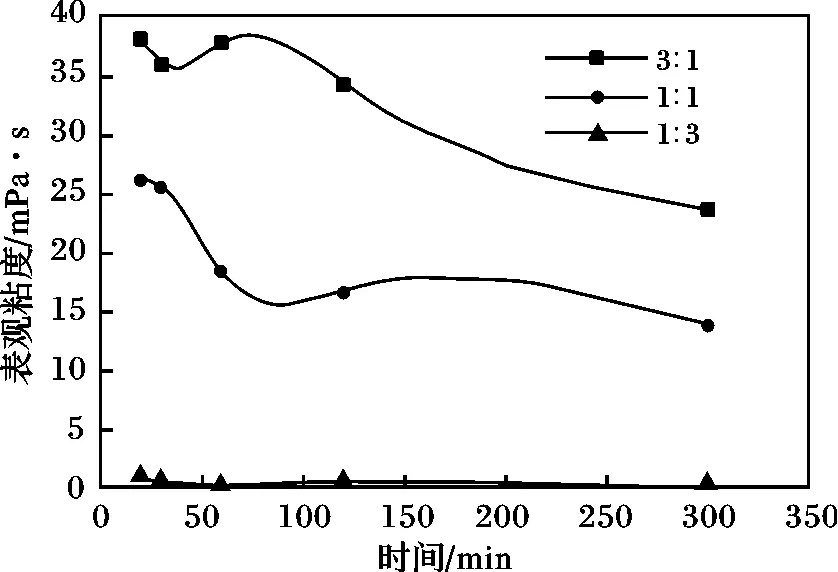

2.2.1 煤油破胶 配制乏酸与煤油体积比为3∶1,1∶1,1∶3的3份溶液,90℃高速搅拌的条件下测得溶液的表观粘度,见图5。

图5 煤油破胶曲线研究Fig.5 The result of kerosene for gel-breaking

由图5可知,随着搅拌时间的增加,酸液的粘度不断下降,而且随着乏酸与煤油比例的增大,破胶效果变好,乏酸与煤油体积比为1∶3时,破胶酸溶液的粘度小于5 mPa·s,完全破胶。

乏酸与煤油1∶3破胶后,溶液的表面张力见表2。

表2 使用煤油破胶后溶液的界面张力Table 2 Interfacial tension of gel-breaking-fluid by kerosene

由表2可知,煤油破胶后的表面张力非常低。这是活性剂VES-TCJ起到了降低表面张力的作用,使得破胶后的溶液快速返排出地层。

2.2.2 柴油破胶 乏酸与柴油体积比分别为3∶1,1∶1,1∶3时,测得90℃、高速搅拌条件下酸液的粘度,见图6。

图6 柴油破胶曲线研究Fig.6 The result of diesel for gel-breaking

由图6可知,随着乏酸与柴油比例的增大,破胶效果变好,乏酸与柴油体积比为1∶3时,破胶酸溶液的粘度小于5 mPa·s,完全破胶。

乏酸与柴油1∶3破胶后,溶液的表面张力见表3。

表3 使用柴油破胶后溶液的界面张力Table 3 Interfacial tension of gel-breaking-fluid by diesel

由表3可知,活性剂VES-TCJ起到了降低表面张力的作用,柴油破胶后的表面张力为24.7 mN/m,非常低,有利于破胶后溶液的快速返排。

2.3 变粘分流酸的破胶机理

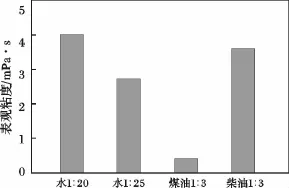

清水、煤油和柴油破胶研究见图7。

图7 清水、煤油和柴油破胶研究Fig.7 Contrast water,kerosene,diesel oil gel-breaking situation

由图7可知,煤油的破胶效果最好。使用清水破胶在常温下就可以进行,使用煤油、柴油破胶,需要在高温、高速搅拌下进行。

一般认为,清水破胶是由于大量的清水的稀释作用,使得活性剂 VES-TCJ和Ca2+的浓度非常的低,已不能满足胶束空间网状结构所需要的最低浓度,此时活性剂VES-TCJ由蠕虫状胶束变为棒状胶束或球状胶束,体系粘度大大降低。而地层烃类物质能够破胶是由于原油等烃类物质能够进入到乏酸空间网状结构的内部,使其分解为小的球状结构,从而实现破胶。也有研究者认为,是烃类物质影响活性剂VES-TCJ的排列方式,降低乏酸的粘度,实现破胶。

3 结论

(1)清水在常温下就能使变粘分流酸破胶,且破胶迅速、彻底。破胶后得到乳白色的破胶溶液,未发现不溶残渣。清水破胶后的溶液具有低的表面张力和界面张力,有助于破胶溶液的返排。

(2)煤油、柴油也能使变粘分流酸破胶,但需要较高的温度和较大的剪切作用,常温下破胶较为困难。90℃、高速搅拌条件下,乏酸与烃类比为1∶3时,溶液表观粘度小于5 mPa·s,破胶时间小于720 min,为完全破胶。煤油破胶效果要比柴油好。

(3)使用煤油、柴油破胶后的溶液均具有较低的表面张力,这对破胶溶液的返排是有利的。

[1]刘彝,陈馥,王大勇,等.VDA变黏酸机理[J].天然气工业,2008,28(11):88-90.

[2]杜冰鑫,陈冀嵋.自转向酸体系分流及性能试验研究[J].新疆石油科技,2009,19(2):37-39.

[3]赵波,贺承祖.粘弹性表面活性剂压裂液的破胶作用[J].新疆石油地质,2007,28(1):82-84.

[4]徐晓峰,郭旭跃,胡佩.新型压裂液低温破胶体系的研制[J].特种油气藏,2004,11(4):89-91.

[5]张文胜.新型压裂液破胶剂的研究与应用[J].钻井液与完井液,2002,19(4):10-12.

[6]何春明,雷旭东,卢智慧,等.VES自转向酸破胶问题研究[J].钻井液与完井液,2011,28(4):60-63.

[7]赵福麟.采油用剂[M].东营:中国石油大学出版社,2001:134-138.

[8]赵增迎,杨贤友,连胜江,等.VES自转向盐酸液变粘特性研究[J].油田化学,2005,22(4):307-309.

[9]郑云川,赵立强,刘平礼.芥子酰胺丙基甜菜碱变粘酸化液研究[J].油田化学,2005,22(4):302-306.

[10]郭丽梅,陈利红,武首香,等.粘弹性表面活性剂的流变性质[J].钻井液与完井液,2007,24(3):89-92.

[11]张烨,黄燕飞,赵文娜.变粘酸工艺酸压技术研究与实践[J].西部探矿工程,2009,35(11):68-70.