综合电法在水电站围堰渗漏探测中的应用

2014-05-08卢小林唐齐许

陈 程 卢小林 唐齐许

(中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 湖南长沙 410014)

前言

某电站围堰防渗墙采用高喷灌浆施工工艺,墙体深入基岩1m。基坑抽水后发现上、下游围堰均存在漏水现象,且随着工程的推进、坝址和厂房开挖深度的加深,渗流量不断加大,已严重影响到工程的施工。从施工现场看到上、下游围堰的背水面已形成3处较大规模的渗漏点,初步估计渗漏总量大于5000m3/h,为此,施工承包商积极组织力量对防渗墙进行补强灌浆处理,但效果不显著,为确保工程施工进度与施工安全,必须快速查明围堰防渗墙的渗流性状或可能的主要渗流通道,以便有针对性的采取相应补救措施。造、层面不甚发育,岩体完整性较好,;岩体风化以面状风化为主,局部为囊状风化。

上、下游围堰就近取材填筑,材料主要为卵石、含砾亚黏土。堰体的临水和背水面均呈自然坡度,堰顶宽约24m(下游)~28m(上游),顶面高程34m。距临水面4m处设防渗墙,墙宽(厚)约 0.7m。河水高程 30m,基坑水位高程约22m。3处渗漏点,上游2处,下游1处,出露高程在22.5~25.0m之间,基本在围堰体背水面坡脚附近。

现场电阻率(ρs)参数测试表明:干燥卵石值一般为2000Ω·m以上,含水卵石ρs值一般为100~800Ω·m,含砾亚黏土ρs值一般为80~240Ω·m,泥质粉砂岩ρs值一般为10~100Ω·m。

1 地质和地球物理条件

工程区河床高程 26.0~30.0m,砂砾石层厚5.5~8.5m,因多年民间淘金船作业,河床中部砂砾石层已非自然级配,而被多次翻动和筛选,留下的大多为颗粒较大的砂砾石。下伏地层(坝基岩体)为下第三系,是相对不透水岩层,岩性主要为紫红色泥岩、粉砂质泥岩夹少量的泥质粉沙岩、中细砂岩,岩层产状 N10°~20°E,SE∠10°~30°。坝址区地质构造相对较简单,断层构防渗墙体由砂、卵、砾石和水泥等胶结而成,仍在高喷补强的施工段和早已完成的墙体段,其电阻率值与墙体原材料和墙体含水与否呈现较大差异。由此可见,工程区具备了采用电法勘探查明围堰渗漏部位的地球物理电性差异条件。

2 物探方法的选择及工作布置

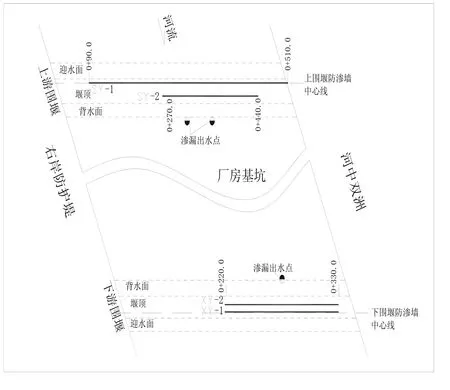

经现场查勘和了解,上游围堰顶面正处于表层铅丝笼(起压实和保护作用)铺设施工的高峰期,施工干扰大,且除防渗墙顶面和预留的施工车辆交通道外,堰顶再无可布物探测线之处,而下游围堰顶面物探布置情况相对较好,施工干扰也相对较少。因此,为达到快速查明围堰渗漏部位的目的,决定采用高密度电法、联合剖面法和自然电位法相结合的综合地面电法进行探测,分别在上、下游围堰各布2条测线,即在上游围堰防渗墙轴线和下游围堰防渗墙旁以及各自的车辆交通道旁布置测线,同一围堰上两测线平行;考虑到探测深度和精度,选用测点距为 2m。具体测线布置见图1。

图1 物探工作布置示意图

高密度电法选用的点距为 2~3m,共布置60个电极,排列长度为118~177m,选用测量装置有:α排列(温纳装置AMNB)、α2排列(温-施装置AMNB)。采用90V~480V直流电压对地供电。

联合剖面法选用的点距为 4.0m,供电极距AB/2为25m,测量电极距MN/2为2m,供电电压90~480V。

自然电场法选用不极化电极,点距为 2m,基点放置于远离围堰的沙洲上阴凉暗处。

探测全过程可分为3个部分:(1)采用高密度电阻率法及自然电场法,判断渗漏通道在平面上的分布位置和大致特征;(2)采用联合剖面法,通过曲线有无“交点”,判断渗漏通道的形态或佐证确立较大异常带的平面位置;(3)利用施工检查孔进行电视录像,其孔位主要根据测线探测结果来确定,用于验证和校核探测成果。

3 资料数据处理及解释方法

高密度电法数据处理包括预处理和实质性处理。预处理方法主要包括剔除虚假点、相邻断面的数据拼接和插值等方面;而实质性处理主要对视电阻率断面进行反演,使其能够准确反映地下介质电阻率分布的真实情况。

高密度电法对异常体的定性解释主要依据工程区的物性参数测试资料和地质资料,并考虑到下列情况:(1)渗漏通道因有大量流水,呈低阻异常反映;(2)仍在进行补强灌浆的高喷防渗墙体呈低阻反映;(3)浅部的大范围铅丝笼呈低阻影响;(4)下伏基岩-泥质粉砂岩呈低阻反映。

自然电位法。将逐点观测到的电位差UΔ绘制成曲线图,根据电位差的分布特征判断渗漏通道存在的可能性。正常情况下,在渗流通道上测得的电位差最大,并可根据所观测的电位差极性确定地下水运动方向,由负电位指向正电位。

4 成果分析与验证

4.1 下游围堰

根据下游围堰渗漏段高密度电法探查成果,并结合施工地质情况对其分析认为:

XY-1测线,电阻率断面图中电性分层较明显,工程桩号 0+330.0~0+220.0范围内,高程27m以上,sρ>100Ω·m的为填筑料及高喷墙的相对高阻表现;高程27~21m为50Ω.m<sρ<100Ω·m的原始覆盖层及高喷墙的相对低阻区;高程21m以下为sρ<50Ω·m的泥质粉砂岩低阻区。不难发现,在工程桩号 0+295.0~0+255.0段,高程 21m以上范围内,呈现多处竖向单峰状低阻异常,同时,自然电场法在整条测线内普遍偏高,联合剖面在工程桩号 0+283.0处也出现低阻正交点。据此,推断高喷防渗墙体在工程桩号0+330.0~0+220.0段内至少存在 4处渗漏异常点。桩号分别为:(1)0+261.0~0+258.0;(2)0+266.0~0+269.0;(3)0+279.0~0+283.0和(4)0+287.0~0+289.0处。其中(2)、(3)和(4)渗漏异常相对较大,且多以竖向通道形态存在,分析为高喷施工过程中对孔间距或孔斜控制不严、灌浆质量较差所致。

XY-2测线,电阻率断面图中电性分层十分明显,探测段范围内,高程22m以上为sρ>200Ω·m 的不含水卵石堆积和覆盖层的相对高阻反映,高程21m以下为sρ<100Ω·m的泥质粉砂岩低阻表现;在工程桩号0+275.0~0+269.0、高程 21m以上范围内出现一低阻异常,推断该异常为渗漏通道中富含水所引起。与XY-1测线相比较,该测线的渗漏通道相对较集中,出露高程和位置也与围堰背水面坡脚处渗漏点有较强的位置关联。

综上所述,推测XY-1测线(防渗墙)至少存在4处渗漏异常段,渗漏通道多以竖向形态存在。在XY-2测线(向基坑方向)渗漏通道已汇合至1处,该处位置与渗漏出水口位置呈顺河向直线关联。

为了验证探测成果,在参建三方的参与下,对检查孔ZK-0+278.4(工程桩号0+278.4m处)进行了动态电视录像监视。录像资料显示:高程20.9~17.8m段为基岩,节理裂隙较发育,岩石较破碎,但动态录像的井液中悬浮物未见一致方向性的移动,说明基岩段无明显渗漏迹象;而高程 28.8~23.2m段井液中悬浮物运动方向一致(朝向基坑),即使投入示踪剂(高锰酸钾)后井液澄清仍较快,说明渗漏现象较明显。可见,录像监视观察间接验证了本次探查结果的准确性。

4.2 上游围堰

根据上游围堰渗漏段高密度电法成果,并结合施工地质情况对其分析认为:

S Y-1测线,工程桩号 0+510.0~0+90.0范围内,由于受正在大面积补强灌浆施工的影响,电阻率断面呈现出大范围的低阻反映(sρ<10Ω.m),若仅有该测线探测资料将无法准确定性渗漏通道的位置。

S Y-2测线,高程28m以上为不含水填筑材料的相对高阻(sρ>200Ω.m)反映,高程28~20m为原始覆盖层相对低阻区(50Ω.m<sρ<100Ω.m),高程 20m 以下为泥质粉砂岩低阻区(sρ<100Ω.m),未发现明显的局部相对低阻异常。但探测资料显示,在工程桩号 0+370.0~0+300.0段内,原河床覆盖层至少有两个小型深槽的反映。对照设计方案和施工资料发现,该防渗墙全线高喷灌浆施工(不取芯)的最低高程大致相同,相差无几,均在高程 20m左右,结合联合剖面法在测线内未出现明显的低阻正交点之特征分析,推断在两个小型深槽段内存在相对集中渗漏区,渗漏区大致呈水平形态。分析认为,河床原始覆盖层局部小型深槽是民间采砂或淘金扰动而形成的。由于勘探资料不详细,施工过程灌浆孔不取芯,造成防渗墙局部未深入基岩而出现渗漏。因场地和探测期限制,未开展其他物探方法进一步详细探查。

与探测成果提交的同时,防渗墙上的补强灌浆施工在与S Y-2测线的顺河对应部位也发现深槽,取芯揭露,深槽部位的原始覆盖层比周边深2~3m,最深处超过4m。

5 结束语

由于受场地限制和施工干扰以及工期的影响,使得渗漏探查的难度加大,因此选择多种地面电法探查方法,快速取得多种信息,在准确获取测区各种物性参数的基础上,结合施工地质资料,从不同角度研究异常源的性质,提高了探查成果解释的准确性。从而为补强灌浆处理提供了准确资料,减少了盲目的工程投入,并起到加快工程施工进程的作用。

1 傅良魁. 电法勘探教程[M]. 北京:地质出版社,1990.

2 DL/T5010—2005水电水利工程物探规程 [S].

3 SL326—2005,水利水电工程物探规程 [S].

4 杨湘生. 综合电法在黄花国际机场后勤基地找水中的应用[J]. 物探与化探,2009,33(3).

5 张前进,杨进. 综合电法在深部隐伏矿体勘查中的应用实例[J]. 物探与化探,2010,34(1).