20世纪60年代初江苏省社办工业调整述论

2014-05-04柳森

柳 森

20世纪60年代初江苏省社办工业调整述论

柳 森

“大跃进”期间,农村掀起了大办工业的狂潮,加上追求“一大二公”,强调发展社有经济,农村工业很快变成单一社办工业。盲目发展起来的社办工业远远超过了农业的承受能力。在国民经济调整期间,国家对社办工业进行了大力调整。江苏省社办工业调整,压缩了社办工业规模,改变了农村工业集中在公社的局面,把农村企业的公社大集体所有制变为生产大队、生产队甚至个体的更小的所有制,恢复了农村家庭副业、农村小手工业以及小商小贩,为搞活农村经济,丰富人民生活,为江苏省国民经济的好转创造了条件。

社办工业 兴起 调整 江苏省

学界对社办工业的研究已经有很多研究成果出现,但是,目前的研究成果对该问题或一言带过,或笼统叙述,或停留在国家政策的宏观分析层面,而对基层根据自身实际,具体执行国家社办工业政策的微观层面,鲜有涉及。本文试图以江苏省社办工业为个案,来研究20世纪60年代初江苏省社办工业调整。

一、“大跃进”运动中社办工业的兴起

1958年1月,中共中央先后召开了杭州会议和南宁会议,会后通过的《工业方法六十条(草案)》要求:“各地方的工业产值(包括中央下放的厂矿、原来的地方工业和手工业的产值,不包括中央直属厂矿的产值),争取在五年内,或者七年内,或者十年内,超过当地的农业产值。”并要求“各省市对于这件事要立即着手订计划,今年七月一日前订出来”[1]中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第11册,〔北京〕中央文献出版社1995年版,第42页。。这一号召的出台,加上“大跃进”全面展开,为全国农村生产队、生产大队和人民公社大办工业拉开了序幕。这些工业当时被叫做社队企业或社队工业,中国社队企业主要有三个来源:(1)中国农村普遍存在的传统副业和手工业是社队企业的主要来源;(2)人民公社化运动中兴办的社队企业;(3)在人民公社化运动中,下放给公社经营的原属国家经营的集体工业和国营工商业事业单位。1958年末,搞“穷过渡”,农村生产队、生产大队所办工业被收归社办,所以,这些工业始称社办工业或社办企业。

1958年6月9日,江苏省委三届八次全会(扩大)在南京召开。省委第一书记江渭清在会上做了《关于社会主义总路线的传达报告》提出:“要按照工业农业并举、大型企业与中小型企业同时并举,实行全党办工业、全民办工业,‘政治挂帅,积极平衡,群众路线,自力更生’发展地方工业,以更好地适应农业发展的需要。”[1]江渭清:《七十年征程——江渭清回忆录》,〔南京〕江苏省人民出版社1996年版,第423页。10月27日,江苏省委提出:“采取用三、五年的时间,以县为单位,工业产值超过农业产值,县联社内属于工业产品的主要生活资料做到全部自给,生产资料做到部分自给。”要求:“人民公社的工业生产,应以就地取材,就地生产,就地消费为主”。并要求“以小型为主,以土为主,土中有洋,土洋结合”[2]中共江苏省委农村工作部:《关于人民公社若干问题的意见(第一次修正稿,1958-10-27)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-永久-66。。江苏省在创办社队企业的过程中,提出“八个必办”:即每个公社必须要办各种农机修造厂,化肥厂,农药兽药厂,饲料加工厂,农副产品加工厂,酒精厂,服装鞋帽厂和建筑材料厂。据统计:“到1958年底统计:全省社队办厂36187个,职工38万多人,比1957年增加51.6%,产值4.05亿元。”[3]江苏省社工业管理局、江苏省手工业管理局:《江苏省社办工业情况汇报(1960-9-5)》,〔南京〕江苏省档案馆,3176-永久-41。其中社办工业10644个[4]江苏省社工业管理局、江苏省手工业管理局:《1959年社办工厂数》,〔南京〕江苏省档案馆,3176-永久-42。。在大办企业的过程中,一方面,江苏各地社队企业得到了突飞猛进的发展;另一方面,由于强调“一大二公”,发展社有经济,把原来生产队和生产大队办的一些企业强行收归公社,变成社办工业。虽然社办工业在1959年上半年得到短暂的调整,但庐山会议又从纠“左”转向反右后,社办工业再度膨胀。

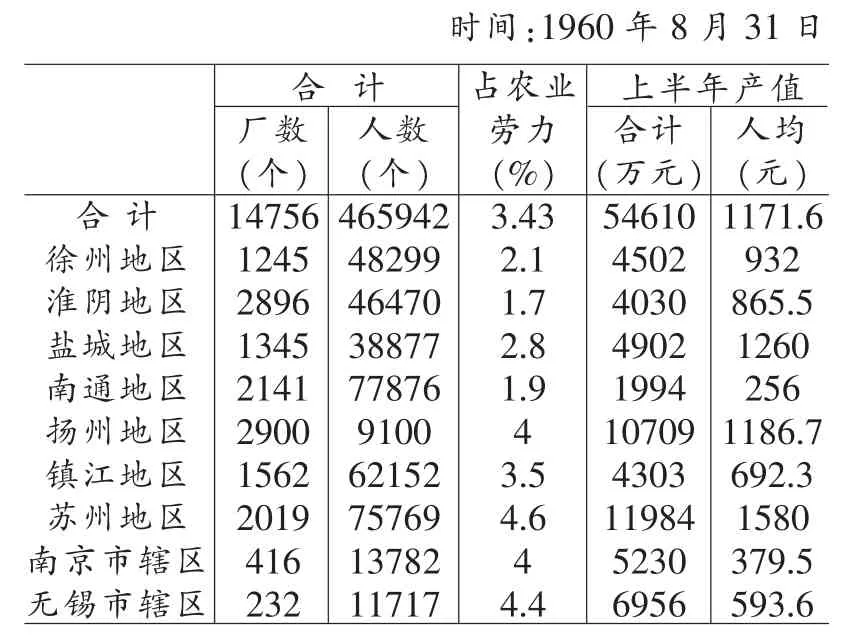

表1 江苏省社办工业情况表

1959年12月,毛泽东在《读苏联〈政治经济学教科书〉的谈话》中指出:“人民公社由基本队有制过渡到基本社有制有一个决定性条件,使社有经济的收入占全社总收入的一半以上。”各地又掀起了“穷过渡”。同年12月底,关于人民公社过渡问题,华东局召开了浙、皖、苏、鲁四省市座谈会,座谈会认为,向基本社有制过渡,必须增加社有收入,“必须大搞社办工业,大力发展农林牧渔副,否则,收入不能迅速增加”[5]中华人民共和国农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1958-1981)(下)》,〔北京〕中共中央党校出版社1981年版,第276页。。1960年3月6日,在全省六级干部会议上,江苏省委提出了“1960年,社有经济发展到占整个人民公社经济20%左右(不包括直属队)”的要求,江苏省各地又掀起了大办社办企业的高潮,并把所有生产队和生产大队企业过渡到公社办,社办工业成为农村唯一的工业形式[6]中共江苏省委三届十三次(扩大)会议稿之一:《韩培信同志的发言》,〔南京〕江苏省档案馆,3063-永久-81。。据1960年8月底江苏省公社工业书记座谈会统计:“有社属工厂14576个(平均每个公社9个多);职工466106人(平均每个公社近300人)。”[7]江苏省社工业管理局、江苏省手工业管理局:《江苏省社办工业情况汇报(1960-9-5)》,〔南京〕江苏省档案馆,3176-永久-41。在这些工厂中,为农业服务的厂数占总厂数的33.3%,从业人数占总从业人数的36.7%;为生活服务的厂数为34.9%,人数为33.9%;为工业服务的厂数为23.8%,人数为16.9%;为出口服务的厂数为8%,人数为12.5%[8]江苏省社工业管理局、江苏省手工业管理局党组:《关于社办工业座谈会报告(1960-10-6)》,〔南京〕江苏省档案馆,3176-永久-41。。到1960年8月底,江苏省社办工业情况详见表1。

二、江苏省社办工业存在的问题

创办社办工业的宗旨是为农业服务,但“大跃进”期间,江苏省创办的绝大部分社办工业偏离了为农业服务的宗旨,况且在一无资金、二无设备、三无技术、四无场地的情况下,按照“有啥办啥,要啥办啥,要多少办多少”。“以小型为主,中小结合;以土法为主,土洋结合;土法上马,先土后洋,土中出洋”的思路盲目地办起来的[1]中共中央文献研究室编:《建国以来重要文献选编》第11册,第582-583页。。片面要求地方工业总产值必须在很短时间内超过农业总产值,要求过急、规模过大,远远超过了农业的承受能力。这些企业存在的弊端很快地就暴露出来:(1)在社办工业创办和经营过程中存在着严重的“一平二调”的现象。吴江县湖滨公社,大办公社企业共用去资金2.9万元,其中来自集体积累0.6万元,占21%;银行贷款0.7万元,占24%;平调社员1.6万元,占投资的55%强[2]中共江苏省委农村工作部:《关于当前社办工业的情况和今后整顿社办工业的意见的报告(1959-7-16)》,〔南京〕江苏省档案馆,3011-长期-509。。1960年春,句容县城东公社大办养猪场,当时只有猪5头,平调社员198头[3]中共苏州地委:《莫城公社贯彻“十二条”第一步的情况简报》,〔南京〕江苏省档案馆,3011-永久-203。。(2)江苏省社办工业占用了大量的劳动力和农业生产资金,影响农业发展。据1959年7月统计,全省社办工业的劳动力,平均占公社劳动力的5%,部分公社达到15%,少数公社高达30%以上,这些人绝大部分是青壮年,把他们集中起来以后,有些社办工业又不能正产开工,停工待料,工人没事做,结果就造成了巨大浪费。吴县光富公社有3个工厂,57个人,3个月没有生产出一件产品,反而赔本3700元。在资金方面,社办工业挪用大量农用资金。1959年1至5月份,全省农业贷款3.9亿元,社办工业占用的就6682万元,占17%强,另外还挪用商业流动资金3000万元[4]中共江苏省委农村工作部:《关于当前社办工业的情况和今后整顿社办工业的意见的报告(1959-7-16)》,〔南京〕江苏省档案馆,3011-长期-509。。(3)社办工业集中过多、过死,把原来是社员家庭副业生产、个体经营的小手工业当作工厂办,人为地把原来的生产队和生产大队小集体所有制的企业上升为公社大集体所有制,结果弊多利少。常熟县的花边,本来是一种家庭副业,分散生产。“大跃进”后,不适当的把一部分转为社办工业,集中生产,既影响了群众的收入,又完不成国家的加工计划,1959年第一季度产量比1958年同期下降了15%。常熟县古里公社群众反映:“请个木工捉漏(修理屋顶漏雨),要跑到公社审批,做件衣服要到镇上排队,修件农具不知道等多少时间,花一天的功夫还办不了一件事。”[5]中共江苏省委农村工作部:《关于当前社办工业的情况和今后整顿社办工业的意见的报告(1959-7-16)》,〔南京〕江苏省档案馆,3011-长期-509。(4)过多的社办工业分散了公社干部的精力,影响农业生产,还助长了干部的特殊化。1962年春,江苏省委农村工作部对扬州市槐泗公社的社办工业进行调查。该公社党委有三个书记,第一书记抓全面,第二书记抓社办工业,一个副书记抓农业,同时,公社还从各生产大队和生产队抽调了48个干部专门搞工业,严重消弱了对农业的领导。该公社的社办企业又是干部安插私人的场所,社办企业吸收的新工人,其中属于干部的亲属朋友就又48人。群众反映说:“不是社队干部的亲戚朋友,就别想进社办企业的门。”[6]中共江苏省委农村工作部:《关于扬州市槐泗公社整顿社队企业的情况报告(1962-4-18)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-长期-210。1960年8月,江苏省社工业管理局、江苏省手工业管理局对泰州寺巷等公社的社办企业进行调查,发现这几个公社有109个社办工业干部,有贪污盗窃的33人;67个支书和厂长中,有22人贪污[7]江苏省社工业管理局、江苏省手工业管理局:《江苏省社办工业情况汇报(1960-9-5)》,〔南京〕江苏省档案馆,3176-永久-41。。(5)部分社办工业盲目发展,与国营工业争夺原料,影响国营工业的发展,而且管理混乱。常熟县已有一个县办酿酒厂,设备能力全年能加工24万担粮食,原料本来就不足,而“大跃进”后,全县又办了32个酿酒厂,大家都吃不饱,停工待料,这些社办工厂实际上形成停顿状态[1]中共江苏省委农村工作部:《关于当前社办工业的情况和今后整顿社办工业的意见的报告(1959-7-16)》,〔南京〕江苏省档案馆,3011-长期-509。。社办企业管理混乱,扬州专区许多公社有六无现象,即:“无计划生产;无财务收支账目;无民主管理制度;无生产责任制;无技术操作规程;无原料消耗定额。”社办企业派采购员到大城市套购国家计划内物资。常熟县莫城公社五金电气厂,在上海设立办事处,两个采购员在上海套购国家计划内物资,空买空卖,挥霍浪费,其工资为130元,房租50元,辅助费42元[2]江苏省社工业管理局、江苏省手工业管理局:《江苏省社办工业情况汇报(1960-9-5)》,〔南京〕江苏省档案馆,3176-永久-41。。(6)社办工业设备简陋,大部分靠手工生产,效益很低。社办工业产值效益低下,据1960年8月,江苏省社办企业座谈会统计:1960年上半年,江苏省社办企业产值为54610万元,每人平均产值1171.6元,人均产值最高的是苏州为1580元,人均产值最低的南通专区为256元[3]社办企业座谈会议资料:《江苏省社办工业为四方服务的情况(1960-8-31)》,〔南京〕江苏省档案馆,3176-永久-41。。

三、国民经济调整中江苏省社办工业大调整

江苏省的社办工业调整可以分为三个时期:从1959年2月至3月间的第二次郑州会议到同年7月至8月间庐山会议前的调整。根据1962年八届十中全会通过的“六十条修正草案”规定:“人民公社一般不办企业”,以此为界限,可以把国民经济调整时期的社队企业调整分为前后两个时期。

1.1959年庐山会议前江苏省社办工业的调整。第二次郑州会议之后,全国各地开始对由于“共产风”而造成“一平二调”问题进行退赔。1959年3月,据江苏省委农村工作部统计,全省有14481个社办工厂,产值5.5亿元[4]江苏省社工业管理局、江苏省手工业管理局:《1959年社办工厂数》,〔南京〕江苏省档案馆,3176-永久-42。。社员要求社办工业归还自己被平调的东西,生产队或生产大队要求公社把自己被平调的企业还给自己。1959年4月,中共中央政治局上海会议通过的《关于人民公社的十八个问题》指出:“县、公社和生产大队曾经把原来高级社经营的一些企业单位调来归自己经营。这些企业单位,按照新规定的管理体制仍可以由高级社(现在的生产队或者生产大队)经营的,应当发还;由公社或者生产大队经营比较适宜的,应当把原来的资材设备合理折价,向生产队偿还价款,或者作为合作经营的企业,由公社或者生产大队同生产队按比例分配企业利润。”[5]中华人民共和国农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1958-1981)(下)》,〔北京〕中共中央党校出版社1981年版,第193页。这一文件下放之后,各地向生产队或者生产大队下放了一些被上级平调的企业。为了进一步整顿社办工业,江苏省要求各地“凡是集中起来的,应当下放,该放到生产大队的就下放到生产大队,该放到生产队的就放到生产队,该放给社员的就下放给社员作为家庭副业,分散经营”[6]中共江苏省委农村工作部:《关于当前社办工业的情况和今后整顿社办工业的意见的报告(1959-7-16)》,〔南京〕江苏省档案馆,3011-长期-509。。7月22日,江苏省委批转省委农村工作部《关于整顿社办企业的意见》,指出:社办企业“在发展过程中,由于领导缺乏经验,许多地方把社办工业的经营的步子跨大了一些,从而带来了若干矛盾,在一定程度上影响了农业和国营工业的发展。因此,必须根据社办工业为农业生产服务的方针,从有利于生产,方便群众的原则出发,因地制宜,分别采取办、放、收、停的办法进行整顿”[7]中共江苏省委批转省委农村工作部:《关于整顿社办工业的意见(1959-7-22)》,〔南京〕江苏省档案馆,3011-长期-509。。这一时期,江苏省的社办工业得到了初步的整顿,但社办工业规模过大的局面依然没有改变。但是,1959年7至8月间的庐山会议后,全国由纠“左”转向反右,下放给生产队和生产大队的企业又被公社重新收回。其实,社队企业一哄而起的发展起来,根本没有基础,再加上农业的严重减产,一些社办企业难以为继,而自行解散或被迫停产,无论上级号召怎么跃进也无济于事。经过一个时期的整顿,再加上农村的严重困难,1959年底,江苏省社办企业“共有11000多个厂,职工35万人,比1957年增长了40%”[1]中共江苏省委农村工作部:《关于当前社办工业的情况和今后整顿社办工业的意见的报告(1959-7-16)》,〔南京〕江苏省档案馆,3011-长期-509。。比起1958年的社办工业规模已大大降低。

2.国民经济调整时期对社办工业的初步调整(1960年底至1962年9月前)。1960年11月3日,中共中央下发的《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》(即“十二条”)规定:“凡是作为公社的派出机关的管理区(生产大队)。应该集中全力做好对生产队的检查督促工作,不直接经营生产企业。已办的生产企业,分别下放给生产队和上交给公社经营,以减少同生产队争劳力、争生产资料的纠纷,更有利于克服一平二调。”[2]中华人民共和国农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1958-1981)(下)》,第379页,第457页,第460页,第477页,第477-479页。全国各地开始着手对规模过大的社办工业进行整顿。1961年3月通过的《农村人民公社工作条例草案》,即“六十条(草稿)”,规定:“一切社办企业的举办,都不能妨碍农业生产。”[3]中华人民共和国农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1958-1981)(下)》,第379页,第457页,第460页,第477页,第477-479页。“大队办企业应该遵守农闲多办、农忙少办或者不办的原则。”[4]中华人民共和国农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1958-1981)(下)》,第379页,第457页,第460页,第477页,第477-479页。同年5月,通过的“六十条(修正草稿)”规定:“社办企业,应该主要为农业生产服务,并且同国家计划适当结合。应该主要就地取材,不要影响国家统购物资的收购。”[5]中华人民共和国农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1958-1981)(下)》,第379页,第457页,第460页,第477页,第477-479页。江苏省委贯彻中央关于调整社办工业的各项规定,并结合退赔,彻底整顿社办企业。1961年3月15日至16日,江苏省委财贸部和农村工作部召开了退赔工作座谈会,会议要求:“社办企业,必须根据为农业服务、为生活服务的方针,该办就办,该停就停。”具体意见是:“社办农具厂、粮食加工厂一般应该办下去。但是不一定一社办一个,可以两社办一个,可以两社一个或者几社办一个。”靠近县城的公社,可以不办农具厂和粮食加工厂,由县农具厂、粮食加工厂兼办公社的农具修配制造和粮食加工业务。小市镇上原来的手工业生产合作社、商业和服务性行业等等,后来划归公社领导的,一般应该继续办下去。对那些制造出口物资,生活用具的手工业,特别是传统产品的名牌老店,应当好办。其余的社办工业,原则上停办。社办猪场、家禽场、水产场、林场等,如果是平调来的,或者目前退赔需要的,应当用于退赔;办得好而退赔又不需要的,应当办下去。但“继续办下去的企业,都应当认真地整顿劳动组织,占用劳动力过多的要下放。布局不合理的应当根据当地具体情况,逐步调整布局”[6]省委财贸部、农村工作部:《关于退赔座谈会座谈情况的报告(1961-3-17)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-永久-82。。中共中央在1961年6月19日下发了《关于坚决纠正平调错误、彻底退赔的规定》,要求“各级党组织必须下最大决心,贯彻执行中央和毛泽东同志反复多次的指示,坚决纠正平调错误,全部、彻底进行退赔”[7]中华人民共和国农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1958-1981)(下)》,第379页,第457页,第460页,第477页,第477-479页。。各地开始用破产社办工业的物资进行退赔工作,一些社办工业被用来搞退赔,社办工业的数目减少。1961年6月,中共中央通过了《关于城乡手工业若干政策问题的规定(试行草案)》(即“手工业三十五条”),要求各地对手工业和社办工业进行大力整顿和调整。江苏省各地认真贯彻执行中央政策,经过一年的调整,到1961年底,江苏省有社办企业5534个,平均每个公社3个;职工179,286人,平均每个公社103人,占农村总劳动力1.33%;资产13,656万元,总产值21,305万元,总利润634.13万元[8]江苏省委农村工作部办公室:《一九六一年公社自筹粮和社办企事业单位、人员情况资料(1962-5-17)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-长期-210。。通过调整,原来属于生产队和生产大队的企业发还给了生产队和生产大队,社办企业数目逐步减少,队办企业增多。到1961年底,江苏省有“队办企业16079个单位、216075个职工”[9]中共江苏省委农工部:《整顿社、队企事业的情况(1962-11-28)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-长期-210。。

为了进一步调整社办工业,1962年4月,江苏省委农村工作在扬州市槐泗公社进行了整顿社办企业的试点工作,在取得整顿经验之后,向省委报告:“目前公社办企业,既不利于公社集中力量办好农业,也不利于企业本身的发展,更不利于国家经济计划的集中统一。”[1]中共江苏省委关于整顿农村人民公社企事业的请示报告(1962-5-4),〔南京〕江苏省档案馆,3062-长期-207。1962年6月,江苏省委规定:“农村人民公社和大队举办的企事业,除了与当前生产直接有关的和农民生活有关的企事业外,其余的企事业(不包括国家设置在公社的企事业),一律暂时停办(或者放假)。先停办,后清理,清理工作以后放在夏收夏种以后进行。”[2]中共江苏省委员会:《关于整顿农村人民公社企事业的通知(1962-6-1)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-长期-212。社队企业停办以后,要做到以下几点:(1)社队企业所有职工和家属,全部回原来的生产队,从事农业劳动;(2)社办企事业单位所有设备、资金、原料、房屋、家俱、一律按江苏省省委1962年5月15日和省委5月16日的通知,全部冻结;(3)对社队举办养殖场,包括猪场、禽场,原则上分散给社员饲养;(4)公社和大队经营的种植场、小农场,除了种植特种经济作物不能下放或分散的以外,一律撤销;占用生产队的土地,一律退给生产队;所抽调生产队的劳动力,全部回原队参加生产。省委要求对社办企事业的清理工作,应该按以下原则进行:“对社办工业,凡是服务方向不对头的、不具备正常生产条件的,坚决停办。保留的企业,公社和大队原则上不直接管理,属国家下放的,一律收回,由国家经营;由手工业社(组)或供销社上升的,一律恢复原来的体制;由大队或者生产队集体上升的,下放给生产队,其中不宜于集中经营的,分散为个体经营。对于用公社积累办起来的企业,所有制仍属公社不变,业务归集镇或县的有关部门代管。社办企业的资财,原来属于小集体的,仍归还给小集体;国家下放的,全部上交国家;平调来的,应该退赔;借的银行贷款或挪用的国家贷款,应该归还。”[3]中共江苏省委员会:《关于整顿农村人民公社企事业的通知(1962-6-1)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-长期-212。到1962年8月底止,“社办企业5128个单位、120918个职工;队办企业10700个单位、29547个职工。”[4]中共江苏省委农工部:《整顿社、队企事业的情况(1962-11-28)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-长期-210。经过一段时间的调整,江苏省的社队企业比1962年底有所缩小,全民所有制的社办企业减少了,小集体所有制的大队和生产队企业增加了,个体经营的手工业和家庭副业得到一定的恢复,农村工业过渡集中经营的局面有所改变。但规模依然过大,社办企业调整仍然缓慢,因为这一时期对公社和生产大队办不办企业态度不明朗。

3.国民经济调整中江苏省社办工业的彻底调整(1962年9月后)。1962年9月27日,八届十中全会通过了再次修改的“六十条(修正草案)”规定:“公社管理委员会,在今后若干年内,一般地不办企业。已经举办的企业,不具备生产条件的,不受群众欢迎的,应该一律停办。”同时,还规定了企业服务的方向:“公社经营的企业,都应该直接为农业生产和农民生活服务,都不能妨碍农业生产和增加社员负担,也不能影响国家对农产品的收购任务。”[5]中华人民共和国农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1958-1981)(下)》,第632页。随后,全国社办工业调整进入了高潮时期。江苏省各地认真贯彻中央关于人民公社若干年内不办工业的指示,经过1962年一年的调整和整顿,江苏省社办企业的所有制,组织规模和网点布局,都起了很大的变化。这些变化是:小集体所有制的手工业生产合作社、合作小组、供销生产社的数量,比以前大大增加;适宜分散生产、单独经营的个体手工业和家庭手工业的数量,也有所增加;全民所有制、大集体所有制的地方国营工厂、合作工厂、城市和农村社办工业的数量,则比以前减少了。到1962年10月底,江苏省“有手工业、社办工业企业总数6444个,329735人”。其中手工业生产合作社3409个,154061人,比1961年上升110%,比“手工业三十五条”贯彻以前上升57倍;合作小组和供销生产社,在“手工业三十五条”贯彻以前,几乎没有了,现在又重新恢复起来。现有合作小组722个,6544人,比1961年上升44%;供销生产社208个,23638人,比1961年上升190%。另一方面有全民所有制企业95个,14551人,比1961年下降68%,比“手工业三十五条”前下降66%;合作工厂426个,60639人,比1961年下降41%,比“手工业三十五条”前下降63%;城市公社工业645个,39277人,比1961年下降63%,比“手工业三十五条”前下降74%;农村公社工业939个,31025人,比1961年下降77%,比“手工业三十五条”前下降89%。另一方面有个体手工业估计78000人,比过去有了很大的增加[1]贯彻手工业“35条”,调整、整顿城乡手工业、社办工业的情况汇报(1962-12-6),〔南京〕江苏省档案馆,3176-长期-97。。

江苏省整顿社办工业取得的成绩表现在以下几个方面:(1)通过社办工业调整,下放了大量的劳动力,归还了社办工业占用的生产队土地,直接支援了农业。盐城专区的群众反映:“六十条”贯彻加把劲,整顿社办企业添人又添地,明年生产更有信心。(2)社办企业的减少,使公社干部的精力更多地集中在农业生产上,加强了对农业生产的领导,为农业的好转创造了条件。(3)社办工业从业人员的减少,减少了商品粮的销量,缓解了粮食征购的紧张局面。(4)大量社办工业的破产,促进了农村的退赔工作。阜宁县沟墩公社结合整顿社办企业,退赔出房屋53间,土地287.4亩,现金4.37万元,把原来尚未退赔的平调账全部退赔清楚,群众非常满意,说:“退了田,赔了房,政策兑现人舒畅!”(5)堵塞了基层干部特权多占的后门,改善了干群关系。有些群众反映:“往后干部没有这些‘防空洞’、‘后门’、‘小银行’了,各个都是‘清官’,我也不用唸他们的‘歪嘴经’了,大家都和和气气,一心一意搞生产。”(6)大部分原来由个体和小集体所有制上升的企业,经过调整恢复了原来的经营模式和所有制形式,方便了群众生活,从业人员收入得到提高,出现了劳动生产率提高,产品质量好、花色品种多的新气象[2][3]中共江苏省委农工部:《整顿社、队企事业的情况(1962-11-28)》,〔南京〕江苏省档案馆,3062-长期-210。。

江苏省在调整社办企业过程也出现了这样那样的问题:(1)一些公社干部认为好不容易把企业建立来了,对停办或者下放难以接受。吴县善人桥公社九个社办企业,整来整去,只减掉了两个,还有机械、石料、粮食加工、酱品、车木、电管站、苗圃等七个没有下放。(2)一些社队干部从个人利害关系出发,不愿意下放和停办社办企业。盐城专区有些干部反映:“公社没有企事业,还叫什么人民公社万岁呢?”“今后两手空空,一点活路都没得了。”江阴县有的大队干部反映:“就这一点家底了,再放下去大队就成了空架子了。”江阴县仇庄大队支部书记姚雪成说:“有了副业队三便当:人来人去吃饭便当,买东买西用钱便当,要这要那手头便当;没有副业队三不称心:吃饭不称心,用钱不称心,做‘空军司令’不称心。”于是,出现了想合并不想撤销;想减人,不想减少单位;想和下面合营,不想彻底下放;想放亏本的单位,不想放赚钱的单位。(3)部分地区组织力量薄弱。有些地方对下放社办企业的艰巨性和复杂性认识不足,没有专人负责,有的把这项工作交给业务部门去抓,缺乏统一领导;有的公社和大队长时间都处于无人负责状态,或者由一般干部负责。大丰县新团公社,应撤掉八个单位,但由于无人负责,几个月一个也没有撤掉。(4)部分地区整顿社办工业中的一些具体政策问题没有全部落实,也影响了调整工作的进行。如有些地区人多地少,由于劳动力出路问题没有解决,调整不下去。武进县湖塘桥、小河等公社,平均每人只有三、四分地,有些社办企业停办后,动员个人回生产队去,生产队不肯接受,只能重新开工生产[3]。这就要求调整社办企业要根据各地具体情况,具体操作,不能搞一刀切。

总之,江苏省社办工业调整,缩小社办工业规模,下放了劳动力,改变了农村工业和副业过分地集中在公社的局面,把农村企业的公社大集体所有制改变为生产大队、生产队甚至个体的更小的所有制,恢复了农村家庭副业、农村小手工业以及小商小贩,为搞活农村经济,丰富人民生活创造了条件。

〔责任编辑:肖波〕

柳森,南开大学中国史博士后工作站 300071