跨界在海报设计中的影响及应用

2014-05-02李聪

李 聪

(河南省新闻出版学校,郑州 450044)

当前社会阶段,艺术设计领域当中最流行的一个词汇就是“跨界(Crossover)”。 所谓“跨界”设计,是对那些打破单一设计行业壁垒、融会不同专业、学科和社会分工的综合设计行为的统称。它不是单指某件具体的设计,因此,对设计者的身份也没有特别的界定。从理论上说,任何人士的综合设计活动都可称为跨界设计,它是一个开放的系统。探索性是“跨界”的精神特质,综合性是“跨界”设计的主要形式,它是诸多“它者”之间的综合。

一、跨界设计的定义与本质

在不同的社会文化和语境当中,“跨界”的内涵与指向都是有着明显不同。在西方文化语境当中,“Crossover”具体指的是一种引领潮流的生活态度以及审美观念,有着名词属性。而在中国文化语境当中,“跨界”本身是一个动词,指的是原本没有必然关联的元素出现了相互渗透与融合的动态过程。基于艺术角度而言,“跨界”就是使用动态手段来演绎一种全新的艺术模式,实现了多种元素的有机结合。据此,针对跨界产品做出的定义,就是将一种产品的概念设计,以嫁接的方式应用到了另一种产品设计当中,构成一个全新的完整产品。

所谓“跨界”设计,是对那些打破单一设计行业壁垒、融会不同专业、学科和社会分工的综合设计行为的统称。它不是单指某件具体的设计,因此,对设计者的身份也没有特别的界定。从理论上说,任何人士的综合设计活动都可称为跨界设计,它是一个开放的系统。探索性是“跨界”的精神特质,综合性是“跨界”设计的主要形式,它是诸多“它者”之间的综合。

日本设计师原研哉首次提出了“再设计”理念。但是笔者所讲的再设计却是和原研哉所提出的再设计存在区别。原研哉所倡议的再设计就是将日常生活当中的物品做出二次设计,改变其外在样子与内部形态,做到了完全陌生化处理,在这个过程当中完成了对于原物品的深入改造,大部分都是绿色设计类型,强调的是人文和生态之间的平衡。而笔者所谓的再设计,是完全的二次设计,整合已有资源,所产生的设计结果就是有了混搭效果。因此,“跨界设计”、“再设计”以及“混搭”三者之间有着一脉相承的关系,也就是因果关系,也就是有了“再设计”和混搭结果,才促成了“跨界设计”这个新概念出现。

在现代设计领域当中,需要有一整套的符号语言体系作为基础支持。而跨界设计的本质其实是在多个领域当中应用同一个形式的符号语言。不管是商业气息夸张的跨界风尚,还是古典风貌浓厚的复古设计,都可以对此做出证明。需要重点强调的是,所谓的设计语言,大部分时候都是以视觉形式出现的,包括线条、造型、色彩以及维度等。尽管并非有平面限制,但也已经被固化为视觉感知形式,同时视觉形式还会脱离原有的功能性。形式语言可以被跨界设计师应用到多种载体当中,通过各种设计技术以及工艺手段来多层展现,能够极大的拓展艺术设计领域空间。所以说,设计语言能够超越单一方面的设计品,实现了物质与功能上的多维化,这就是所谓的跨界设计。

二、跨界在海报设计中的应用

(一)当代设计师的跨界新尝试

设计在天然上就有着交叉学科性质,而在现代设计当中,明确地突显出了文化意义,包括了美学、文学以及工程科学等。在总结了当代设计大师的作品之后不难发现,他们几乎都是在建筑设计、室内设计以及平面艺术等方面开展了跨界研究,在经过一番融会贯通之后,才实现了艺术之大成。

而在传统海报设计和新媒体艺术有机结合一起之后,出现了新形态海报设计,能够让海报由二维平面转变为三维甚至四维,实现了立体化、动态化甚至是时空化。比如现在在商业营销中大大流行的装置艺术和海报设计的结合,取得不错的效果。

图1就是一个创意装置作品,用光线和彩色玻璃在墙上映出一幅画来,十分巧妙。运用灯光在五彩琉璃上的折射以及远近的关系,物理学与材料学的结合,最后以平面的视觉形式展现,打动人心,这就是异质介入的完美融合。

国际爱护动物基金会 (International Fund For Animal Welfare,IFAW)关于反捕鲸的公益宣传也是跨界设计的一个典型体现(图2)。在街头设置了这样的类似装置艺术的海报,让人们仿佛置身在捕杀鲸鱼的血腥现场。这些都是海报设计和装置艺术之间的成功结合。不但能够让海报设计和周边环境相融合,同时还能够加大海报信息对于受众的视觉冲击力。

图1 创意装置作品

图2 反捕鲸公益宣传

德国设计师皮尔·门德尔设计出来的帆船赛招贴(图3),画面简洁,达意内敛,必须有相当的想象力才可以理解其中的隐喻。其实,这个想象过程就是引发“诗意反应”的动态表达,能够产生发自内心的审美愉悦。招贴画里面的某个场景或者是情节,会让人们联想到儿时所玩的折纸游戏,很多时候都是与航行产生了各种联系;而被撕碎的一角纸,则可能会让人们联想到漂流的信纸。要讲的故事蕴含在符号图形之中,发人深省。

图3 帆船赛招帖

这些海报的设计改变了传统海报的二维属性,延展了海报的空间性,打开了海报设计的门限,新的异质(异质可以是新材料、新技术、新学科、新方式、新知识等等)的介入,开启了跨界设计的混合时代,也许跨界的本身的二者甚至三者或者更多它们互为对方的异质形态或结构,但是最后所表达出来的一定要达到“同构”的和谐表现形式。

(二)海报设计跨界思维的产生及运用过程

如何在设计过程中运用跨界思维,是个值得思考的问题。比如在平面设计师设计产品的过程当中,就必须先对产品设计有一个基本了解,评价其是否合理,怎样寻找到自己较为熟悉的一个基准点来开展设计工作,再就是在产品生产过程当汇总需要重点注意哪几个问题等。在对上述基本知识做出认知之后,再判断自身是否能够完成这项设计工作,如果能的话,则应该如何更好地通过扬长避短来完成设计工作,即跨界设计是否可行。假如可行,就需要使用自身所擅长的平面设计知识,有针对性地进行设计工作,突显出形象思维的功用。这就是所谓的跨界思维设计模式。

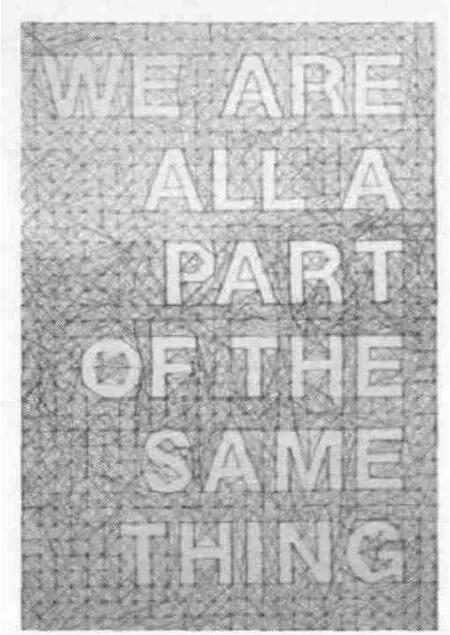

再如,澳大利亚女设计师Dominique Falla的作品(图4),《钉子+线》就是一个优秀的装置艺术字体海报,她用最常见的生活物件为受众展现新的视觉感受。在设计过程当中,有时候需要提供基础元件,然后自主拼接,由此构成新形象。还有的会在观赏过程当中添加自主操作功能,这样就可以给人创造新形象的机会。

在2009“世界最美的书”展览上,笔者所拍摄到的这本儿童生活系列丛书之一就是一个很好跨界范例(图5)。它运用传统布艺来传达新的育儿理念,自己动手,倡导儿童自己打理生活。这就是笔者一直推崇的追寻传统文化作为媒介的跨界尝试。

图4 《钉子+线》海报

图5 儿童生活系列丛书

(三)跨界设计观念在海报设计中的确立

当下的海报设计经常与装置艺术“联合使用”。在传统概念当中,海报都是平面类型的,至于装置则是立体类型,两者之间是在艺术表现形式上是完全不一样的。由于海报不需要受到空间环境的桎梏,可以更加容易的融入到环境当中。但是平面型的海报本身局限性决定了其不会具备更强的冲击力。而装置则能够和所有艺术形式都相互兼容,有着实物视觉,所以可以更具冲击力。如果能够将两者有机结合到一起,就能够产生优势互补的效果。跨界的观念提升了我们对海报设计的品位感,加强了对传统元素的突破性思考。有的人认为,跨界思维就是打破“旧的”设计思维,甚至是用“新的”取代“旧的”。设计不是创造新的技术,而应是新的设计思维在传统的基础上向过程发力。

三、结束语

在海报设计的过程中,设计者处于一个什么样的设计心理状态很重要。笔者认为,当前所强调的“设计重点在于塑造理想的生活方式”,在这个过程当中,应避免出现泛国际化的倾向。所以,用设计塑造出来的生活方式可以是多种的,而不是局限在国际化品牌上。在进行具有真正意义的中国设计过程中,应该贴近民间生活的现实问题,没有空话,而是通过贴近日常生活来表现出深度人文关怀。原研哉策划的“再设计”展览就恰恰是对日常生活用品的再创造,而不是仅仅再改良而已,中国的海报设计亦当如此。

[1]陈定方,卢全国.现代设计理论与方法[M].武汉:华中科技大学出版社,2010.

[2]王受之.世界现代设计史[M].广州:新世纪出版社,1995.

[3]Newwebpick编辑小组.跨界设计[M].北京:中国青年出版社,2009.

[4]朱淑姣,吴卫.同质异构和异质同构在图形创意中的符号学解析[J].河南商业高等专科学校学报,2008(1):107-111.

[5]李曼.“跨界”对书籍设计的影响[D].北京:中央民族大学,2010.

[6]邹家勉.海报大师五十人[M].武汉:湖北美术出版社,2004.

[7][日]原研哉著,朱锷译.设计中的设计[M].济南:山东人民出版社,2006.