广州医科大学国际化的探索与实践

2014-04-29马晓洁吕嘉春吴他凡等

摘 要:开展国际化办学,可以提高地方高校的核心竞争力,但在推进国际化办学的过程中,地方高校也会面临发展瓶颈。文章以广州医科大学为例,阐述地方高校在推进国际化办学方面的探索和实践,以期对我国地方高校的国际化办学提供一定的借鉴。

关键词:地方高校;教育国际化;广州医科大学

地方高校是指隶属于各省、自治区、直辖市,主要由地方行政部门划拨经费,依据区域经济社会发展需要,为地方的发展培养高素质应用型人才的高校[1],是我国高等教育体系的重要组成部分。一般而言,地方高校有两类,一类是省属地方高校,另一类是市属地方高校。本文中的地方高校是指由地市级(自治州)地方政府(或称第三级政府)出资兴办的、接受省政府(教育厅)和地方政府双重领导(通常称为“省市共建”)的公立本科地方院校。

地方高校作为我国高等教育体系的重要组成部分,对于促进地方经济社会的发展具有重要意义。大学的核心竞争力突出表现在学校的人才培养水平和科学研究能力两个方面。地方高校推进国际化有利于师资、课程、知识等发展要素与国际接轨。地方高校可以吸取国际经验,加强国际合作与竞争,增进协同创新理念和实践探索,提高人才培养水平进而提高大学的核心竞争力。但是,地方高校在推进国际化的进程中,受到自身定位(服务于地方发展)、人才培养方向(为地方培养人才)、有限的资金投入等因素的影响,其国际化水平与其改革发展的现实需求还有较大差距。

广州医科大学是一所以医学为主的单科性本科教育的地方院校。近年来,学校实施国际化办学战略,把国际化办学纳入学校“十二五”发展规划,提出了扩大对外交流、提高对外交流合作水平的发展方向。在管理体制上,学校成立了国际教育学院,从人员编制、办公条件、外事经费等方面给予国际化办学工作充分的重视和支持。广州医科大学在国际化办学方面的探索,为广州落实珠三角发展规划纲要和建设区域中心城市提供了医疗卫生方面的智力和人才支持,对由点到面推动广州地区高等教育国际化具有重要的示范意义。

一、课程国际化

课程对高校和学生群体的未来发展有着广泛而深刻的影响,课程国际化是高等教育国际化的重要组成部分。广州医科大学从2011年开始开展本科教育国际化办学改革试点工作,在课程设置、教材建设等方面不断革新,积极构建国际化课程体系。一是创新临床医学精英人才培养模式。广州医科大学从2010年开始设立临床医学专业统筹实验班——“南山班”(以钟南山院士的名字命名)。学校集中优质教学资源,实行小班制、导师制、全英教学制、学生早临床制,并取得了积极的成效。2013年成立的“南山学院”积极创新人才培养模式,推荐优秀学生到国外名校攻读博士学位或参加海外交流项目,旨在培养具有宽厚的人文素养、较高的科研素质、广阔的国际视野的临床大夫、临床工作管理者和临床科学家。二是加大国外原版教材的引进力度(如国外名校的医学课程体系和教材)。广州医科大学鼓励教师积极开展全英语或双语授课,目前使用了37本原版英文教材。通过国际合作,学校以“南山班”为龙头,建立了国际化课程体系。

二、教师国际化

没有国际化的师资,就不可能有国际化的教学和科研[2]。大学教师的国别构成、学缘结构、学术观点等方面的多元化,是高等教育国际化的基础。广州医科大学通过“引进来”与“送出去”的策略打造国际化的师资队伍,并取得了一定的成效。一方面,广州医科大学通过各种方式在全球范围内招聘优秀教师,比如长江学者、珠江学者、特聘教授和客座教授,并让他们活跃于二级学院的科研前沿和教学一线,进而提升学校的教学水平和科研水平。另一方面,学校还注重培养本校教师。第一,积极创造各种条件将本校教师和管理人员送到国外进修学习。几年来,共送出12批次205名教师和管理干部(占全校教职工的37%)到美国、法国、新加坡等国家的知名高校进行培训,有效地促进了教职工教育和管理理念的国际化,进而提升了学校的国际化办学水平。由于培训成效较好,广州医科大学多次被评为“广州市出国(境)培训先进组团单位”。第二,长期在校内开设为期4个月的英语强化培训班,由具有博士学位的外籍专家授课,每期遴选6~8名骨干教师或管理干部。目前,共培训了近百名中青年教师,占专任教师的25%,切实提高了教师队伍的英语水平和全英授课能力,打造了全英教学的中坚力量。

三、学生国际化

(一)开展多元化的国际合作项目

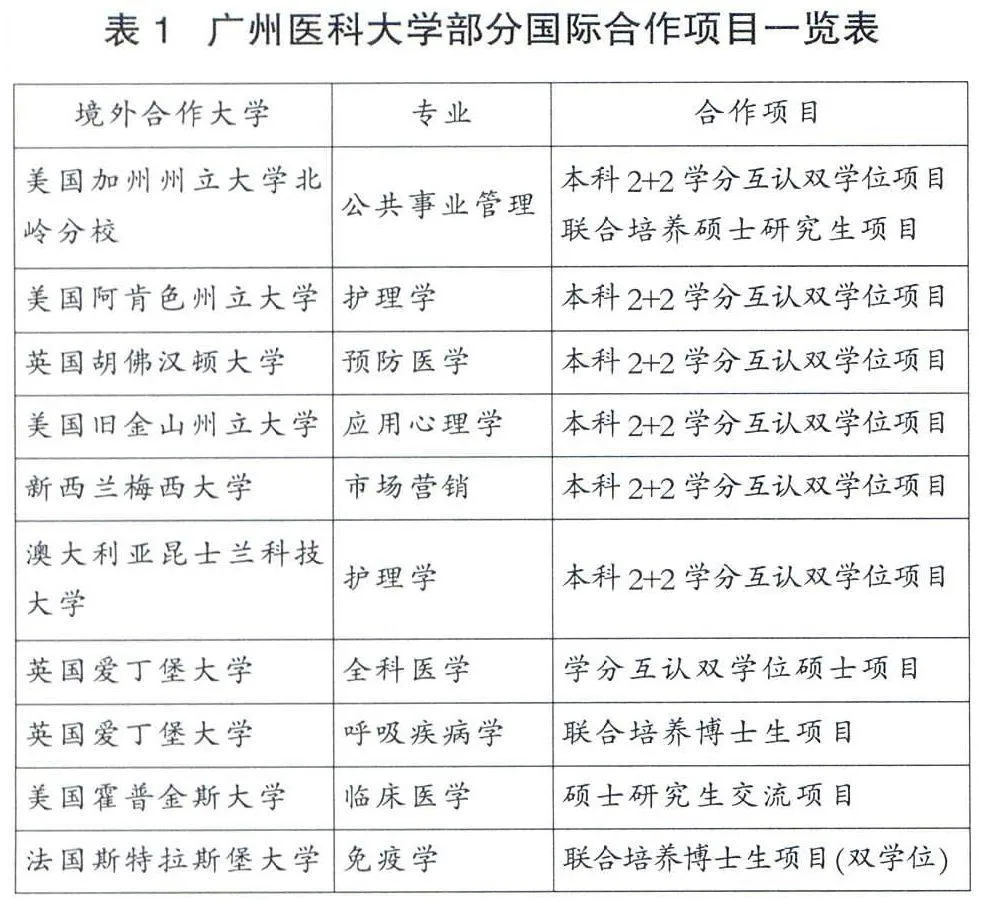

医学教育国际化不是单向的过程,而是相互融合、相互借鉴、相互影响的过程。广州医科大学积极引进和利用国外优质教育资源,并与本校实际情况相结合,提高了人才培养质量和国际声誉。学校以国际合作项目为载体,8个学科的专业实现了与境外高校优质专业的对接并建立学分互认机制,5个硕士和博士项目与国外名校联合培养学生,课程对接促进了学校课程的国际化[3]。例如,学校与英国爱丁堡大学成立了“广医-爱丁堡医学教育联盟”,开展多层次合作与科研合作,包括联合培养本科生、研究生,定期举办医学国际教育论坛。

由于各个国家和地区的医学教育体制不尽相同,一般医学专业无法跟国内外高校的医学专业直接对接;且受地方高校学生英语水平的限制,医学院校无法通过国际交流项目大批量输送学生出国交流。因此,广州医科大学创新学生海外学习交流项目形式,与境外姊妹学校联合开展方式多样的暑期海外游学项目。项目类型主要有三种。一是暑期临床医学专业游学团,选派师生参加姊妹高校暑期临床医学专业游学团。二是利用假期到境外医院见习的学生交流团,学生可以获得实习学分。三是“以问题为本的学习(PBL)课程体验”活动。

近两年来,广州医科大学共派出100多名学生参加各类国际合作项目和游学项目,还设立专项奖学金,鼓励更多的学生参加多元化的国际交流项目,开拓学生视野,扩大师生对外交流的范围,增进与境外友好学校的相互了解。

(二)营造多元文化校园

广州医科大学自2010年开始招收来华留学生(临床医学),为他们提供全英授课,目前吸纳了100多名来自印度、尼泊尔等10个国家的留学生。学校还以招收国际留学生为契机,积极营造多元文化校园,探索医学教育国际化。学校参照医学教育国际标准,根据留学生来源国家对医学的需求及留学生毕业后回国或到第三国服务的要求,制订外国留学生教学计划,对课程安排、考试管理、成绩评定等方面做出必要的调整。此外,学校引入国际承认的学生考核评价标准,注重形成性评价,采用客观结构化临床考试(OSCE)等国际公认的医学教育评价模式,全面科学地评价学生的学业成绩。

四、科研国际化

很多高校旨在通过科研的国际合作,培养熟悉国际惯例并能融入国际社会的科研人才,引进国际科研技术,推动本土的科技创新。然而,地方高校的科研投入有限,不可能在所有领域和学科与重点高校进行竞争,只能在投入许可的范围内, 结合本土的科研优势与国外顶尖科学家或团队进行合作,形成局部优势,力争在短期内打造具有前沿水平的学科,从而提升学校的科研实力。

广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室的带头人钟南山院士是近十几年来推动中国呼吸疾病科研与临床医疗走向世界前列的杰出领头人之一。钟南山院士和他的团队重视与国外科学家的团队合作,与国外高校、实验室成立了“中美肺癌联合实验室”“中国-加拿大呼吸疾病研究联合实验室”等,形成了协同创新的科研合作平台,在国外学术期刊上发表多篇SCI论文,实现了科研和临床领域的创新。自2012年起,广州医科大学与诺贝尔医学奖得主霍夫曼教授的团队合作,成立了“中-法霍夫曼免疫研究所”。该研究所将建设与国际接轨的实验平台,组成国际化的科研团队,与国外实验室联合培养有潜力的青年科学家和学生。

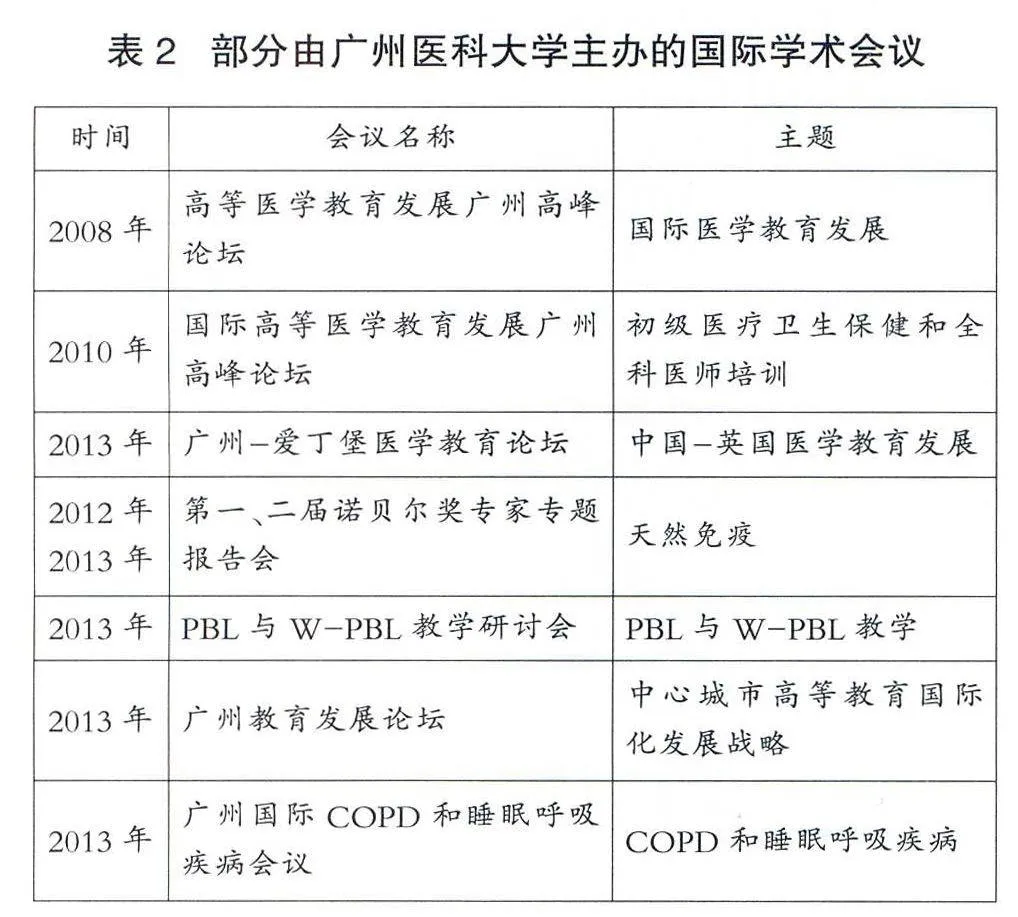

通过整合全校科研实力,加强国际合作,广州医科大学积极促进高端医学学术交流,提升大学的科研水平和国际知名度。近两年来,以广州医科大学为第一完成单位发表的SCI论文达到277篇。此外,为促进国际学术交流、了解专业前沿动态,广州医科大学充分利用对外合作资源,举办国际学术会议,为学校学术发展注入了生机和活力,提高了学校的知名度和国际化水平。其中,两年一届的“广州-爱丁堡医学教育论坛”在广州和爱丁堡两地轮流举行,促进了中英两国医学教育者的交流与合作。高水平的学术会议不仅介绍了学科的最新发展动态,也促进了相关领域的专家和学者之间的交流、对话及合作,提升了相关学科的研究水平及国际影响力,为学校师生获取大量最新的医学信息和先进的教育理念提供了国际化平台。

五、小结

广州处于改革开放的前沿地区,这使得广州医科大学在推进教育国际化的过程中具有先天的区位优势。《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》提出,2020年把广州建设成为国际化区域中心城市,放宽与境外机构的合作办学权限,鼓励开展全方位、宽领域、多形式的智力引进和人才培养合作,优化人才培养结构。借助广州建设中心城市的契机,广州医科大学有较多机会与境外大学和科研机构进行广泛的交流与合作。

在推进国际化的进程中,广州医科大学注重利用多种国际化要素。广州医科大学以广泛的国际交流活动和专业的国际学术会议为基础,推动实质性科研合作,建立优质国际合作项目,并在项目合作的基础上进行课程对接,促进师生的国际交流;通过建立国际科研合作平台,引进国际优秀的科学家和科研工作者,提高学校的科研水平,并在科研合作的基础上与国外实验室联合培养研究生,互派青年教师到对方实验室进行科学研究;积极召开国际学术会议,扩大学校影响力;以招收留学生为切入点,形成鲜明的办学特色,提升办学层次。

通过大力引进国外优质教育资源,广州医科大学扩大了学校的开放程度,初步形成了全方位多层次的国际合作交流局面,探索出了一条符合学校实际情况、具有地方院校办学特色的教育国际化道路,为培养与建设广州国际化区域中心城市所需人才相适应的、具有国际视野的高水平医药卫生专业人才和管理人才打下了坚实的基础。但是,地方高校在推进国际化办学的过程中还面临着国际交流专项资金不足、参与国际交流学生比例较低等问题,如何搭上广州建设国际化区域中心城市的顺风车,继续深化国际化办学并推动自身的发展,是值得进一步研讨的重要课题。

参考文献:

[1]赵芳林.地方高校办学特色研究[D].山东师范大学, 2013.

[2]钟焜茂.英国高等教育国际化战略解读[J].世界教育信息, 2013,12:19-23.

[3]魏东海,吴他凡,张慧群,马晓洁,林爱华.“一联多”“全覆盖”本科教育国际化办学模式的实践与探索[J].高教探索, 2012,5:86-89.

编辑 朱婷婷 王俊烽