用脚写成的传记

2014-04-29张剑锋

新星出版社出版的《寻找·苏慧廉》,被多家媒体都列入到2013年的年度好书中。在这本著作的影响下,苏慧廉这个名字,在这一年来被越来越多的人所知道。

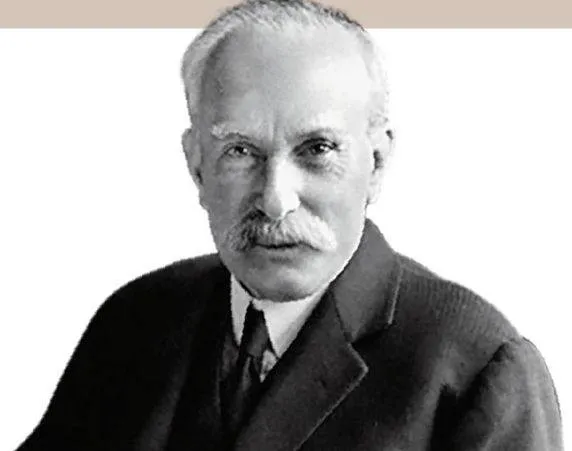

苏慧廉是个英国人,传教士,教育家,后来更成为欧洲一流的汉学家。1883年,22岁的苏慧廉漂洋过海来到中国。那时的中国人称自己的国家为天朝,是世界的中心。苏慧廉记下了一个故事。一个中国男孩在教会学校接受人种知识的测试,老师问他:“黑人是什么肤色?孩子。”“黑色,先生。”“不错,那美国印第安人是什么肤色?”“紫铜色,先生。”“对极了,英国人呢?”“白色,先生。”“现在问你,中国人是什么肤色?孩子。”“人的颜色,先生。”孩子骄傲地回答。

可想而知,金发碧眼的苏慧廉在中国人眼中如同怪物。可他依然定居温州,布道传教。未婚妻追随而来,他的孩子也出生在这里。直到1907年离开,苏慧廉一生最好的时光都在中国度过,而那却是中国近代最动荡的岁月,甲午中日战争、义和团运动、八国联军侵华……别说苏慧廉,即便中国的当权者,也未必知道自己的命运。

相比起“传教士苏慧廉”,他在中国留下的更清晰的身影,是“教育家苏慧廉”。定居温州二十余载,他设立过书院、禁烟所,为温州留下了第一所西医院、第一所西学堂,一本温州方言版《圣经》和便于外国人学习中文的《四千常用汉字学生袖珍字典》。他还将《论语》翻译成英文——该译本成为牛津大学最认可的经典作品,至今已印了30多版。此外,苏慧廉曾在一战前线服务华工,代表英国处理庚子赔款,使千万英镑退还中国。

由于苏慧廉在教育方面的杰出才能,他被聘为山西大学堂的总教习,并在返英后受聘于牛津,成为牛津大学汉学教授。他的学生,正是后来大名鼎鼎的美国汉学泰斗费正清。苏慧廉的女儿长大后,回中国创办了培华女校,这是林徽因的母校。胡适、晏阳初、蒋廷黻、蔡元培,这些我们耳熟能详的名字,都与苏慧廉有着或近或远的联系。

苏慧廉来中国,不远万里。《寻找·苏慧廉》一书的作者沈迦对苏慧廉,也可以说是千万里的追寻。今年45岁的沈迦是土生土长的温州人。小时候,他总跟着祖母去教堂,主殿有6根黑色的大圆柱,非常醒目。老人们说,那是从英国运来的。“谁会把木头不远万里运到中国小城?”小沈迦心里埋下了问号。长大后,在报社工作的他有次去图书馆查资料,知道了苏慧廉的名字,跃入脑海的第一个念头竟是“运大柱子来的会不会就是他”。

2007年,沈迦下决心要把苏慧廉写出来。一下笔方知难,档案馆、图书馆、博物馆、地方史、教会史查遍了,连苏慧廉的简历都拼凑不全。沈迦想起了当年采访写作课上老师的教导——好文章是用脚写成的,于是,他开始了自己的寻找之路。

《寻找·苏慧廉》的书名仿佛就在宣告作者写作方式的不同,这既非一般意义上的人物传记,也非以作者为中心的寻找过程,而是将二者杂糅。书中以时间为线索,拼贴出作者所能找到的所有资料,从各个角度还原苏慧廉的人生历程。沈迦是历史门外汉,却写出了比圈内人更好的文章。

40余万字的著作里,一半篇幅是引文,注释便有千余条,有的读者可能会觉得读起来颇为费解。对此沈迦说是故意为之。“中国的历史,离今天越近竟然越模糊。我只能尽量用这些来自第一手、并用第一人称记录的材料,提醒读者,这才是当事人眼中实实在在的历史细节与角度。”

在书的自序中,沈迦写道:“政治与经济在其间交织往返,缠缠绵绵,历史只能以一种混沌的姿态向前寸进”,而他的写作则是“试着想借苏慧廉的酒杯,倒下中国一个世纪的歌哭”,“给今人回首百年时一个可资分析和咏叹的角度”。