波兰奶吧

2014-04-29艾米利亚·斯梅乔夫斯基

店铺招牌上写着“奶吧”,一个男人走了进来,在柜台点餐:请给我荞麦糊。店里坐得满满的,就餐者全是工厂工人,穿着厚厚的大衣,沉默地转动着汤匙。男人就坐之前,一名服务员用螺丝刀将塑料碗拧紧到桌子上,迅速地用抹布擦了擦,然后把棕色的粥倒进碗里。男人拿起被链条固定在桌子上的汤匙,店里是叮叮咣咣的声音,如同监狱食堂。这是波兰电影《Mis》中的一个场景,演绎的是1980年社会主义的波兰。

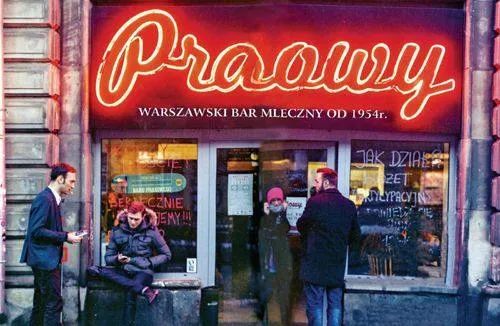

店铺招牌上写着“奶吧”,一个男人走了进来,在柜台点餐:请给我西红柿汤和薄煎饼。店里坐得满满的,就餐者穿着西装,有些人戴着大框眼镜或是脖子上挂着大大的耳机。服务员穿着黑色T恤,T恤背部画着一把红色涂漆的汤匙,店里是叮叮咣咣的声音,所有人都在说话,有点像大学食堂。这是2013年资本主义的波兰。

横在中间的是一次社会变革。

在如今的华沙,不管是银行家、律师、房产商,还是刚刚成立了一家公司的企业家,中午都享受着选择的自由。土耳其肉夹馍、披萨、麦当劳、沙拉吧、赛百味!只要25波兰兹罗提!到处是闪耀的广告牌,宣传着冷战时期波兰人期待了几十年的东西。

那时的中午只有一种选择:奶吧。每个人都负担得起,每个人都能吃饱,每个人都有些讨厌它:尼古丁黄色的窗帘和煮烂的白菜乱炖,油腻腻的塑料桌子上摆着塑料盆,里面插着塑料花。直到1989年,波兰人终于深深呼出一口气,迎来了肯德基的天下!

奶吧的复兴

然而,为何如今这些奶吧又纷纷涌现了呢?近两年,波兰人中午的最爱似乎又变回罗宋汤和波兰饺子了。他们已经受够了进步,想要回到旧时代吗?

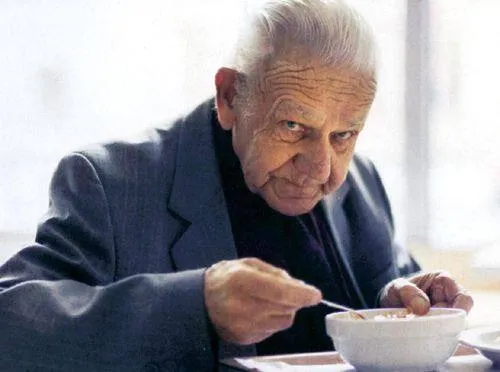

“啊,胡说!”83岁的退休老人瓦科拉夫·奥拉克茨说。他喝着西红柿汤,这是每周三次的惯例。

“我们已经厌烦在麦当劳吃东西了。”37岁的商人卡米尔·哈格马耶尔说。

“哪个旧时代?”17岁的中学生娜塔莉亚·奥斯特洛夫斯卡问。她在拐角的中学读书,今天是第一次来这儿吃。

“波兰人只是开始想念他们的饺子了!”34岁的乌克兰裔厨师玛莎·福瑞斯缇娜说,从水中捞起饺子。

一个是养老金难以维生的退休者,一个是努力扩大生意规模的商人,一个是只从书上读过什么叫社会主义的学生,一个是来波兰找工作的乌克兰女人。他们都出现在一家叫“新闻吧”的奶吧(附近曾有一个印刷厂,此奶吧由此得名)里。它位于华沙市中心最繁华的一条街道上,这条长达3公里的街道连接城市南北、新旧街区,两侧既有斯大林式文化宫殿,也有未来主义风格的高楼大厦和日夜欢庆的爵士音乐广场。

2011年,“新闻吧”曾走向倒闭,当时的老板在工作57年后退休了。资本主义的波兰收获了这样一份社会主义遗留下来的产业——一块300平米的土地。

华沙人却根本不欢迎新的奢侈餐馆和高级时装店,他们想要奶吧重回他们的生活。2011年12月19日下午1点左右,几个大学生闯进已经关闭的“新闻吧”。他们认为银行分店和时装店遍布全世界,而奶吧只有波兰才有,因此必不可少。当地居民也前来助威,直到警察赶来才算结束。媒体对此进行了报道,市长压力山大。除了让奶吧重新开张,他没有别的选择。这次起义规模很小,却成功地给领导层带来了震慑。这个国家的人们想自己解决本国出现的问题。

几十年来,波兰一直是外国势力的傀儡,在德国人和俄罗斯人之间寻找荫庇,没有确定国界,也没有主权。后来电工莱赫·瓦文萨带来了团结工会运动。他们在格但斯克造船厂罢工,推翻了政权。80年代末期产生的巨大能量和强烈的独立愿望,使得波兰人“我们依靠自己的力量做到了”的信念直到今天仍然坚不可摧。

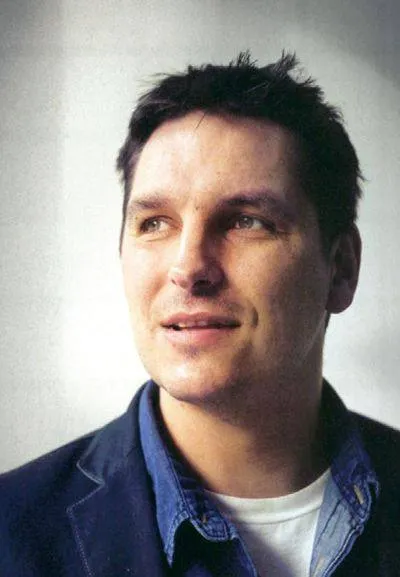

“租下铺子的时候,我非常吃惊。”“新闻吧”老板卡米尔说,“40年来这店铺的样子从未改变。”他开始和朋友们一起整修,建起残疾人专用洗手间,设立婴儿专座,请人进行室内设计。2013年6月,“新闻吧”重新开张,又开始提供罗宋汤和饺子。刷了黑漆的墙上挂着白色字母和数字的矩阵。“和以前一样,我们仍然把菜单和最新价格实时写在墙上。”

人们纷至沓来,平均每天有600人用餐。如果这个小餐馆是个舞台,那么参演《今日波兰》这出戏剧的,有温拿,有屌丝,有新一代老一代的波兰人。这里展示着1989年以来创造了令人称奇成就的波兰社会的一个侧面:波兰快速崛起,2009年欧洲各国普遍陷入危机之时,它是唯一一个呈现经济增长趋势的国家。

波兰人已经准备好重新接受社会主义了吗?卡米尔双臂交叉,深吸了一口气:“我不这样认为。但是我们已经知道,并不该完全否认那时的一切。变革之后,我们沉醉在麦当劳中。现在我们开始思考,我们吃的是什么?这种饮食来自哪里?它健康吗?我们的波兰饮食如今怎么样了?”卡米尔每天工作16小时,除了“新闻吧”,他在华沙还拥有另外6家奶吧。

奶吧——我们的波兰饮食

虽然所有波兰人都会将奶吧和社会主义联系在一起,但实际上第一批奶吧在很早以前就出现了——1896年在华沙。一战后,波兰迎来了短暂的独立期,人们面临着食品短缺的困境,全国范围内奶吧数量剧增。二战后它们和其他餐馆一样国有化,约4万家奶吧担当着工人食堂的角色,提供一顿快速而温暖的午餐。

奶吧得名来自其供应的奶制品和面粉制品,那儿不卖“太奢侈”的肉食,也不供应“太小资”的餐后甜点。供应的是汤,比如甜菜制成的罗宋汤、发酵面制成的酸黑麦汤,或是味道浓郁到几天之后仍然在窗帘上萦绕不去的酸白菜一锅煮。

“对我而言,奶吧以前是怎样的根本无所谓。”中学生娜塔莉亚·奥斯特洛夫斯卡说,“我觉得那里的食物非常好吃而且便宜。”那里是她的朋友茱莉亚介绍给她的。两个17岁的女孩亲密无间,她们戴着颜色亮丽的围巾,穿着黑色运动上衣,提着名牌手袋,包里装着睫毛膏。来年娜塔莉亚要参加中学毕业考试了,在华沙申请大学学习新闻或经济之前,她想先去伦敦一年。

娜塔莉亚的父母不常和她说起社会主义的过去。“我只知道,商店里空空如也,只有瓶装醋不会缺货。”如果想吃肉,就得早上5点拿着食品券排队。食物总是短缺,生活无望。“我的妈妈总在说:社会主义人人平等,大伙儿平等地穷。”如今她的父母在银行工作,晚上有时候吃寿司,有时候去街转角的意大利面店。她非常喜欢吃饺子,祖母做的时候她每次都吃得香喷喷的。

中午娜塔莉亚有一小时的休息时间,得在外面吃,学校没有食堂。一般来说她会去学校附近的寿司店或是去赛百味买个三明治,大约需要8欧元。在“新闻吧”,她点了西红柿汤面和一份饺子,却只需2欧元。她想以后多来这里,不只是因为它便宜,而且“味道真的和祖母做的差不多……”突然传来一声大喊:“饺子!”娜塔莉亚从座位上跳了起来,抓起桌上的纸条说“应该是我的”,然后跑去领取食物。

这个大喊的人名叫雅勒克·布佐夫斯基,他富有穿透力的声音响彻整个奶吧。几乎所有菜都可以在付款后直接领取,只有面食是现做的——用夸克奶酪、土豆、卷心菜、蘑菇或碎肉做馅的波兰饺子,甜夸克奶酪、果酱或糖煮苹果做馅的煎蛋饼等等。

奶吧里的乌克兰人

“就是那些小腿纤细的优雅女白领也喜欢我们的饺子。” 厨房里的玛莎·福瑞斯缇娜说。她把手上的面粉擦在围裙上,空气中是融化的黄油和油煎蛋饼的味道。

奶吧约一半员工是乌克兰人。他们不想在经济停滞的国内艰难度日,于是离开家里的孩子,办好工作签证,越过国界,来到欧盟。乌克兰人是波兰人数最多的外国人,2011年他们占波兰移民总数的27.3%,远远超出排在第二位、仅为7.2%的白俄罗斯人。

乌克兰人接手了所有波兰人不愿意做的事情。他们在餐馆刷盘子,在超市理货,有的还上街刷墙。对乌克兰人而言,波兰代表着“金光闪闪的西方”,就像曾经的波兰人眼中的德国那样。“乌克兰人比波兰人工作勤快得多。”卡米尔说,“他们有效率,就算很累也从不抱怨。”而且要求的工资更低?卡米尔没有回答这个问题。

自“新闻吧”重新开业以来,玛莎就在这里工作了,以前她在另一家奶吧工作。她喜欢压力,也喜欢劳动,这让她觉得自己充满活力。只有晚上10点,当她回到家时,悲伤才会涌上心头。玛莎和女儿安雅的唯一联系就是Skype网络电话。3年以来,这个住在一日行程之外的15岁女孩,每天只有半小时的时间和妈妈交流。“也许她中学毕业就会过来,但是我不会再回去了。”玛莎抽泣着说。在乌克兰,她毫无希望,而在这里她有工作,有友好的同事。她和丈夫与另一对夫妻一起合租了市郊的一个两居室,她有稳定的生活。

奶吧也是一种社会救济

“新闻吧”中有10多位厨师和服务员,卡米尔说店员工资和行业平均水平相当。“其他餐馆比我们的利润要高很多。”一般餐馆的最大利润来自酒的销售,但奶吧禁止售酒,经营者只能从面食和奶制品中赚取30%的利润。

与此同时,波兰财政部每年向奶吧补贴500万欧元,就连店铺租金也由当地政府控制为低水平,例如“新闻吧”的市场价租金是它目前所付金额的5倍。这种补贴是一种隐形的社会救济,以便每个人都能低价吃上一顿热腾腾的午饭。“如果没有补贴,就不可能长期维持低价。”“新闻吧”每月的盈余约为5000欧元。

尽管波兰人的人均月可支配收入在过去的10年间翻了一番(2012年约为300欧元),然而波兰曾经的优势——比如低工资水平和受过良好教育的劳动力——似乎不复存在。政治家犹豫着进行社会福利金和养老金改革,经济界生产出很多产品,但很少有人投资。自欧元危机以来,人们更愿意保留本国货币兹罗提。

“我反正是不欢迎欧元。”瓦科拉夫·奥拉克茨说。他喝着盘子里的西红柿汤,勺子移到嘴边时,手在颤抖。他的西装上衣和衬衣都褪色了。83岁的他不想说他得到了多少养老金,他是个有尊严的男人。

中学毕业后,奥拉克茨去参军了,他在炮兵部队负责开坦克。后来他厌倦了军队,成为一名载重汽车司机。“您知道吗,整整40年我就开车在全波兰跑来跑去!那些日子多么棒啊。”如今他已鳏居,他的朋友们大多已经去世,女儿多年来一直在德国法兰克福工作,但奥拉克茨并不孤单。他平时在老年合唱团唱歌,和他的邻居一起去滑雪,每天打电话到德国。

四分之一的波兰人老年都面临贫困的威胁,但和西欧不同,在这里贫穷并不意味着社会孤立。祖父母依然是波兰家庭中最重要的成员,尤其是祖母对大部分波兰人来说都有着近乎神圣的地位。如果一位老者上了地铁或电车,其他乘客会忙不迭地站起来让座。

奥拉克茨一周去奶吧三次,如他所说,他喜欢“被年轻男孩女孩围绕的感觉”。他总是1点半在柜台点上西红柿汤和夹馅煎蛋饼。他身体前倾,低声说:“这是华沙最好的奶吧,如果我要求,玛莎会另外给我很多绵白糖。”

骄傲的斯拉夫人

“我们波兰人渐渐放弃了复杂的自卑情结。”卡米尔说,“我们不再只是眼馋西方,而是开始发现我们自己擅长的事情。”这种自卑情结是30岁以上波兰人特有的,年轻一些的则没有,他们在英国做交换生,假期去法国葡萄园收获果实,或是去德国上大学。他们在国外非常自信——他们是波兰人,并为此而骄傲。

在娜塔莉亚和奥拉克茨喝着汤,玛莎做着饺子,卡米尔看着店铺里里外外,华沙的天空雾气渐浓之时,视频网站YouTube上的一个说唱乐视频引起了轰动:一个波兰村庄,一把手风琴,配合着鼓点剧烈的乡村音乐。波兰说唱歌手Donatan的这首歌曲名叫《我们斯拉夫女郎》,他唱道:“我们斯拉夫女郎是特别的,伏特加强过威士忌和杜松子酒。我们的是最好的,因为它们是我们的。”

在此之前,可能从未有一首波兰歌曲在这么短的时间内在网络上如此走红。约3800万人看了这个视频短片,这数字和在波兰生活的人数差不多。

[译自德国《brand eins》]