从“住蕃”到世界公民 —海外华商奋斗史

2014-04-29

华人素有海外移植经历,几个世纪以来,他们曾是东亚贸易圈的主导者,甚至拥有强大的武装力量足以和政府、海盗以及欧洲殖民者抗衡;他们也曾消沉屈服于西方殖民经济体系的侵略;但最终他们如同野草一般在经济全球化中逆势崛起,从偶尔“住蕃”的商人,成为无处不在的“世界公民”

自古以来,凡异国异族接境之处,商务便无不兴盛,因不同国家或民族之间,地理不通,生产技术不同,其交易需求较同国或同族人更盛。自有对外贸易始,便有因贸易活动而“住蕃”的华侨——也就是今天我们所泛指的海外华商。19世纪以前,海外华商主导着东亚贸易网络。进入19世纪中期,海外华商遇到了巨大的冲击——遍布全球的西方殖民经济竞争着海外华商的生存空间,到20世纪海外华商才重新崛起,在世界经济中发挥重要作用。

海外华商溯源

自秦开始,天下归于一统,中外贸易初见端倪,便有华侨产生,其中以小商小贩、贸易商居多。这个群体,自唐代开始兴盛,宋元时期达到高峰。

自秦通西域,随着丝绸之路的开拓,中外商人交流增多。汉代沿用周秦惯例,对来华的外国商人持欢迎态度,在西部边境设置“胡市”,让边民与西域胡人做生意。除鼓励朝贡贸易外,汉代政府对私商贸易并不重视,也没有专门的机构管理。到了唐代开始转变观念,唐王朝推行开放性国际贸易政策,设立专门的市舶司管理对外通商关系。

唐朝前期武功鼎盛,国际交通便利,来华经商者为数众多。同时,唐朝“夷夏之防”的观念不深,也使得外人来华更加踊跃。来华经商的波斯人、大食人(大食为今阿拉伯半岛)以及西域贾胡等遍及广州、洪州(今江西南昌县)、扬州诸地,当时的帝国首都长安,尤为华夷混淆之地。根据《资治通鉴》记载,唐贞元三年时居留长安的“胡客”仅有田宅者就达四千人,其中主要是阿拉伯人和波斯人。

这些侨居在长安、广州、扬州、泉州等通商口岸的穆斯林商人居住在唐政府专设的“蕃坊”内,实行蕃坊自治。蕃坊不仅是外国商人集中居住的地点,而且由于他们在那里列肆而市,因而车马填阗,人众杂沓,形成了繁华热闹的商业区。回教就在此时随着来华的外国穆斯林商人传入中国。唐高宗初年,回教只在广州一带流行。安史之乱后,大食人自海路来华经商者日多,回教于是传播益盛。此外,安史之乱后,很多大食人居留在长安等地,娶妻生子,逐渐本土化,他们便是最早的中国穆斯林。

北宋时,西夏崛起,中国与西域的交通为其断隔,双方的贸易也因而停顿,但南方海港的贸易,仍不逊于唐代。金国崛起后,赵宋政权南渡,海上贸易益繁,泉州(今福建晋江县)、秀州(今浙江嘉兴县)、温州(今浙江永嘉县),均为当时著名的通商口岸。及至蒙古大帝国兴起,地兼欧亚两州,其间若干小国都被消灭,中西交通,便利很多。西域人及欧洲人由陆路或海路来华的,络绎不绝。

宋代竭力鼓励对外贸易,一方面招诱蕃商来华,另一方面也鼓励中国商人出海贸易。宋代对私商贸易实行公凭制。商人出海到外国贸易,须到市舶司申请公凭,公凭需有殷实人家担保,出海的地点、时间需事先说明,遵者有奖,违者责罚,保家连坐。宋朝既鼓励海上私人贸易,又竭力想将私商贸易纳入朝廷管理之中。这种政策对华侨出国产生了相当大的影响。海商足迹遍及日本、南洋及印度洋沿岸,很多华商因各种原因长期住蕃。

元代的国际贸易,其盛况更超越宋代,其海上贸易制度基本承袭宋代。在法令上,元代对民众出洋的禁例似乎比宋代严厉,但实际上元朝统治者重在得贸易之利,对民众逃逸并不追究。元代国际交通发达,国际交通约有三条。海道自泉州出口,远航爪哇、马来、印度、锡兰、波斯及君斯坦丁等地。陆路一是自敦煌经哈密及天山北路的察合台汗国境,然后贯穿钦察汗国,西至克里米亚半岛诸港;二是自敦煌经天山南路,越葱岭,然后至波斯诸城。这三条路维持着东亚与西亚乃至欧洲间的交通,其盛况是空前的。

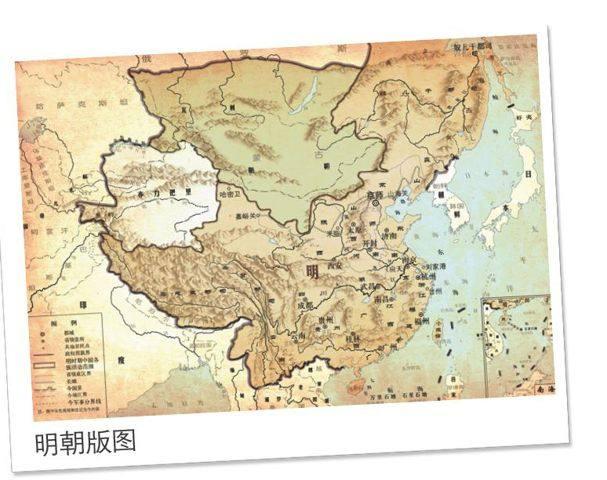

明初,海外贸易仍在继续,但洪武三年(1370年)以后,明太祖朱元璋为肃清东南沿海的反明残余势力,防止他们勾结海外国家为患,并防患明初在东南沿海骚扰的倭寇。陆续撤掉泉州、明州等处市舶司,厉行海禁政策,“片甲不许下海”,除政府与少数几个海外国家建立官方贸易联系外,私人海外贸易一律停止。海禁政策使明初海外贸易迅速萎缩,中南交流渠道基本阻隔。

到了明朝永乐年间(1403~1424年),社会矛盾缓解,出现了“永乐之治”的盛世局面。明成祖朱棣地位稳定后,为开财源之道,开始发展对外关系,改全面海禁的政策为“官府独占海外贸易,禁民间私自出洋”。朱棣曾多次命宦官出使异域,例如马彬使爪哇、苏门答腊,李兴使暹罗,尹庆使满刺甲等,但最著名的,则无过于郑和下“西洋”。郑和出使的次数之多,所带船只兵丁数目之大和航程之远,在当时都可以说是最伟大的事业。郑和出使激起了国人向海外发展的更大的兴趣。由于他的出使,海外的情况亦为国人所了解,福建、广东地区的居民,纷纷移民于南洋。

明中叶以后,国威渐替,但国人前往南洋的始终不绝。有的经商开矿,奠定日后华侨的经济基础,而其中若干冒险家,攻占土地,自立为王,他们的后裔,便是后来西班牙、荷兰等国经略南洋时所遇到的劲敌。西洋人虽然终于统治南洋,却无法动摇华侨的经济实力,这可以看出华侨在南洋地位的稳固,其基础是在明代奠立的。

这里需要指出,明初郑和下西洋之所以能取得成功,与其回族人身份有很大关系。从唐开始,沟通中国与外界世界的是阿拉伯商人。唐代蕃坊中来华经商的外国人绝大部分是穆斯林,这些中国最早的穆斯林逐渐本土化,形成中国的回族。中国穆斯林的后代又走出去与外部的穆斯林世界做生意,成为最早的海外华商之一。

用武力规则维持贸易秩序

福建、广东沿海地区素有海外贸易传统,不少人出国经商。在明清政府的海禁政策下,甚至出现了一些武装海商集团,以武力为后盾,经营中国与日本、南洋等地的海上贸易。在国际秩序尚未形成的17世纪,贸易需要军事力量去维护。东、西方都一样,西方形成了东印度公司,东方则形成了武装海商集团。

明嘉靖年间(1522~1566),由于倭寇为患,并与沿海走私商人相互勾结,给明朝沿海地区的统治造成很大威胁,明朝统治者倒行逆施,重新厉行海禁,给沿海人民的生计带来巨大困难。到明隆庆(1567~1592)初年,海禁部分开放,“准贩东西洋”,只禁到日本的贸易。

海禁再度开放以后,海上私人贸易与华人出国飞速发展。原先走私贸易已相当兴盛的漳州、月港进入全盛时期,成为中外海商活动的中心。由月港发舶的商船远航东、西洋和日本。几经扩展,月港成为万商云集、商店林立、居民数万家的商贸兴港口城市。仅次于月港的,是泉州城外六十里的安平港。安平商人向来精于商贩,海禁开放后,更成为私商云集之地,从月港、安平等国内诸港发舶的中国海商活动于东、西各地,建立起北通日本、朝鲜,南到南洋各地,西至阿拉伯半岛,远达东非沿岸的贸易网络。在远东地区,即使是西人东渐初期,中国海商仍占有相当优势。

隆庆以前,明朝的海禁政策使沿海人民生计无着,被迫纷纷下海,群聚武装走私贸易,形成大大小小的武装海商集团,成为海外一方势力。海禁开放以后,明政府对这些飘泊海上,或者占地称王的海商集团恨之入骨,不管是海禁期间,还是海禁再开之后,视留居国外的华侨为“贱民”、“莠民”、“弃民”、“叛民”,视民命为草芥,不采取任何援助。

清代初期和中期,统治阶层仍实行海禁。顺治初年,郑芝龙、郑成功父子的武装海商集团活跃于东南沿海,与清朝的八旗军和“海上马车夫”荷兰殖民者对抗。为扑灭郑氏集团的反抗,清朝于1647年开始海禁,到1655年,全面实行海禁。1660年,清朝下令全面迁界,强迫沿海人民内迁“迁沿海三十里于界内,不许商船下海”。1683年,清朝一统台湾,次年,正式开放海禁,但仍施以种种限制。

尽管清朝厉行海禁,但海外贸易一开,华侨便能用各种办法出国,南洋华侨愈聚愈多,引起清朝统治者的不安。1717年,清朝颁发南洋禁行令,不仅禁商船到南洋,而且不准南洋的中国商人回国。尽管规定了种种苛刻的条例限制华侨出入国和海上贸易,但由于客观条件限制,实行起来困难重重。海上贸易的发展和华侨在东南亚经济地位重要性逐渐被清朝统治者所认识。雍正以后,有地方官吏上书,陈述海上贸易之利,要求清廷不要对海上贸易管制过死。

清末两次鸦片战争彻底震撼了中国社会。一些对海外世界有所了解的有识之士如李鸿章、张之洞、丁日昌、郑观应等,认识到海外华侨的经济力量是清朝可用之力。1860年,英、法胁迫清朝签订《北京条约》,第五条规定,“凡有华民情甘出国,在英法等属地工作,要毫不禁阻”。这一条约使得长达两百年的清朝海禁条例不废自废。1893年,清朝正式从法令上解除海禁,允许人民自由出入国。

在海禁政策期间,海上贸易风险很高,飘泊海外的华商以武装力量对抗海盗,以及政府管制。早在15世纪初,郑和下西洋前后,武装海商集团陈祖义、梁道明等在三佛齐(今苏门答腊)等地据地称雄。16世纪,武装海商集团何亚八、林道乾以马六甲为基地进行贸易。

17世纪,在武装海商群体中,郑芝龙、郑成功父子可谓登峰造极,称雄泉州、马尼拉、中国台湾与日本的长崎、韩国的仁川,形成一个庞大的东亚海洋贸易圈,当时的殖民霸主葡萄牙、西班牙、荷兰都打着郑成功的旗帜做贸易。郑成功不仅拥有足够的财力支撑反清复明战争,而且还能将荷兰殖民者驱逐出台湾,扩大海上霸权。凡此种种,无怪乎17世纪被欧洲人称为“海上马车夫”的荷兰人,把这一盛名冠以闽南人,并称之为“世界主义者”。18世纪的欧洲人把华商称为“东方犹太人”。

在国际秩序尚未形成的17世纪,如果发生了纠纷、冲突,怎么办?在有市场规则之前,都靠武力规则发挥作用。武装海商凭借武装力量,建立海上贸易秩序。这一点无论是东方还是西方都是一样,西方形成包括荷兰、英国、瑞典、法国等国的东印度公司,拥有国家或者是国王的特许权与自己的武装力量。而东方则形成武装海商。他们的区别仅在于,东印度公司有国家政权的支持,而中国的武装海商,非但没有得到国家的支持,中国朝廷反而要围剿他们。

主导东亚贸易圈

通常人们认为,新航路开辟以后,西欧主导了全球与东亚贸易,但龙登高认为,中国与东亚的经济及贸易不输西欧,在西方殖民者东来前后的相当长的时期中,华商与亚洲各地商人就已活跃,并主导着东南亚和东亚贸易。

19世纪以前,贸易全球化就已经展开,商品在世界各地流通。西方资本主义的殖民地开拓与商品贸易,在地理范围上推动了贸易全球化。传统主流观点认为,新航路开辟以后,西欧主导了全球与东亚贸易,但龙登高认为,中国与东亚的经济及贸易不输西欧。在西方殖民者东来前后的相当长的时期中,华商与亚洲各地商人就已活跃并组织着东南亚和东亚贸易。海外的华商贸易中心已经形成,民间华商是东亚贸易圈中的主导者。

在被称为“东亚地中海”的领域,北自日本长崎、朝鲜半岛仁川,南至东南亚的马尼拉、雅加达、马六甲,活跃着中国商人、日本商人、穆斯林商人、欧洲商人等,其中华商居于主导地位。而东来的欧洲殖民者却几乎没有任何产品可与亚洲竞争,欧洲产品在亚洲没有市场,贸易规模不大。他们想要做生意,只有加入这一贸易网络中。弗兰克说得更为形象:“欧洲人唯一的选择就是把他们的贸易马车挂在亚洲庞大的生产和商业列车上,而这列亚洲火车正行驶在早已修好的轨道上。”

早期西方殖民主义重点在开发美洲,亚洲殖民地尚未进入全面开发阶段,虽然它们在东南亚沿海地区建立商馆、兵站,及马尼拉、巴达维亚(今雅加达)等地的城堡,但主要是作为贸易基地,对殖民地的经济与社会基本不产生影响。例如,由西班牙控制的大帆船贸易(1565~1815),雇佣华工制造帆船,以马尼拉为中转站,运载墨西哥银元与华商交换中国商品。在与当地的贸易中,在许多场合,西方商人须凭借武力,而华商的商品为当地所需,其交易规则与当地融合广受欢迎,他们无须以武力为后盾便能融入当地。其原因是这种约定俗成的交易规则是华商与东南亚各地市场在长期过程中形成的,不为西方商人所熟悉。

在西方殖民者仰仗华商贸易圈生存的同时,西方殖民者建立的贸易基地与他们在欧美的市场也为华商提供了更多机会。例如,在爪哇,华人最初从事中国商品与爪哇胡椒的贸易,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国先后至此设立商馆,华商不仅向他们提供胡椒,而且出售中国商品,因此万丹又成为荷、英的中国贸易转口站。继之而起的荷属巴达维亚,中国商人几乎左右了17世纪的商业活动。西班牙所属马尼拉亦大致如此,马尼拉基本上是一个由少量军事化的西班牙精英统治的华人城市,依赖华人进行城市建设、商品供给。

殖民者离不开华商,同时对华商的势力感到恐惧。这一时期殖民者势力尚未深入中南半岛,但在泰国大城的奶该、柬埔寨的篱木州、缅甸的八莫等地都形成了华商客寓与聚居区。暹罗(今泰国)与中国的贸易则几乎由中国人独占。安南的会安、东京(今在越南)的贸易亦然。殖民者与华商竞争与合作关系一旦失衡,野蛮屠杀华商的惨剧遂不时发生。西班牙马尼拉,荷兰巴达维亚都曾发生过屠杀华商的大规模血案。

在19世纪以前的三百年间,民间华商主导了亚洲贸易网络。他们把中国价廉物美的工业制品输出到日本、东南亚,换取香料、白银等。西方商人集团卷入这一贸易网络,通过殖民贸易据点与华商及各地商人做生意,将中国和亚洲商品推行欧洲和美洲市场,华商经济也因之扩大其影响,18世纪达到巅峰,但同时与西方殖民者的竞争也开始凸显。

进入华工时代

19世纪中期以后,西方殖民者的经济渗透越来越强烈地冲击着中国传统社会。其时正值东南亚殖民经济体系建立和发展时期,北美、拉丁美洲、澳大利亚亦进入开发高峰期,都需要大量的劳动力。契约华工成为中国移民的主要形态。华工时代虽然也有的华人在东南亚开设公司,但更多的是去谋生,帮殖民者开发。

中国经济自19世纪以后衰落日剧。1830年华商帆船贸易在欧洲竞争之下迅速萎缩,华商失去了昔日的主导地位,东亚贸易至此成为西方工业资本主义全球贸易的部分。中国的丝、茶、糖等出口产品逐渐失去其竞争力和国际市场,中国也逐渐成为西方商品的倾销地。但同时工业资本主义的全球扩张使殖民地对移民的拉动越来越强。中国传统经济瓦解过程中分溢出来的人口被推向海外,中国的海外移民数量增多。

这一时期,东南亚殖民地经济也正在经历痛苦的转变。西方资本主义国家以东南亚殖民贸易据点为基础,通过不断扩张领土与开发,形成了殖民地经济体系。例如,1830~1870年,荷兰在印度尼西亚实行“强迫种植制”,规定印度尼西亚居民必须以1/5的土地种植欧洲市场上所需的甘蔗、咖啡、烟草、蓝靛作物,产品按市价出售给殖民地政府。到1870年至20世纪中期,西方资本大量输入,完全改变了东南亚社会的性质和经济结构,东南亚殖民地经济体系建立,其经济格局完全服从于殖民国家的需求。美洲、东南亚、澳大利亚殖民地经济开发需要大批劳力,在此牵引之下形成了世界移民潮。中国移民作为廉价劳动力卷入西方殖民地经济开发,劳工移民成为中国移民的主流。

这一时期,商业移民不再是主流,但各类华商的人数也在随着殖民地经济开发而增多。华商大多居住于城镇,形成今天的华侨聚居区。到1930年,马来西亚21重要城镇中,华侨占居民总数超过50%的就有17个,曼谷、金边、西贡,特别是堤岸,华侨比例相当高。印度尼西亚和菲律宾的华侨亦大多聚居于各大城镇。北美、澳大利亚及南美等也有以苦力为主的大量中国移民流入。日本的长崎、阪神,朝鲜半岛的仁川等地,华商始终很活跃。

此期间,海外华商充当起了中介商角色,连接着欧洲资本与当地市场,成为宗主国、土著社会与华人社会之间的中介。他们从东南亚各地收购初级产品,转运给西方殖民商人。据1848年菲律宾普查资料统计,批发业、零售兼批发业中,华商所占比例最大,其中介商的地位突出。其他国家皆是如此。除了零售、批发,海外华商还当起了殖民者的包税商(华侨人头税、市场税等)、专卖品与专营事业(鸦片、烟酒、赌博业、当铺业)的承包人,成为殖民统治者的工具,坐收渔利。

在种植业、采矿业、加工业、产品服务等领域,菲律宾华商在粮食、木材、椰干等农产品加工领域举足轻重;马来西亚华人则集中于采锡、橡胶、椰子、菠萝种植与加工,商业、银行等。19世纪的最后25年,西方现代企业技术与资金优势,为华商所望尘莫及。至20世纪前期,东南亚国家形成了依赖西方殖民者的单一贸易体系。

虽然海外华商在东南亚橡胶和锡的生产与收购中占有重要地位,并控制了中南半岛大米的加工贸易,甚至在制糖业中出现了黄仲涵,在橡胶业中崛起了陈嘉庚这样一度与西方大公司分庭抗礼的巨商,但并不能改变与西方企业,尤其是西方主导下的全球经济从属关系。在西方垄断资本的冲击下,华商逐渐减弱。

华工时代虽然也有的华人在东南亚开设公司,但更多的是去谋生,帮殖民者开发。19世纪的东南亚开发,需要大的劳工。19世纪中期以后,北美以及澳大利亚,都出现了淘金热,随着美国西部大开发向纵深发展,美国加利福尼亚掀起了淘金热,形成今天的“旧金山”。淘金热继而带动美国铁路建设,也需要大量的劳工,吸引了大量广东台山地区的劳工。澳大利亚的淘金热掀起,巴拉瑞特被称为“新金山”,很多广东、福建的华人漂洋过海去淘金,1861年澳大利亚的中国人达3.8万,占当时澳大利亚总人口的3.3%。东南亚、北美和中南美洲,特别是中美洲,包括古巴的种植园需要大量的劳工,中国的广东人、福建人、潮州人、海南人,还有部分广西人,南下东南亚。

19世纪一直到20世纪前期,可以说是华工的高峰,最主要是在东南亚,其次是在南美,北美是中后期,以及澳大利亚、新西兰。大幅增加的华人,给当地造成激烈竞争,各地都开始爆发血腥“排华运动”。到1882年,美国、加拿大,以及后来的澳大利亚、新西兰,先后颁发了《排华法案》,严格限制华人、华工。1857年,澳大利亚爆发“巴克兰排华事件”,澳大利亚维多利亚殖民地的巴克兰河金矿场,2000余名华人淘金者遭到白人集体抢劫,衣物被抢掠一空,住地被夷为平地,无数华人受伤。1911年,墨西哥反政府武装在弗兰西斯科·马德罗领导下,在托雷翁城内的繁华商业区,大肆屠杀和洗劫那里的中国商户。仅9个小时,300 多名华人当场被杀死,撤军时还剥了死者身上的衣服并残害了尸体。

二战以后,东南亚国家建立起民族独立国家,它们开始排乱,驱赶西方殖民者。华人由于人数众多无法驱赶,受到极其严格的限制。在菲律宾,华人不许从事零售业,而零售是中小华商的主要生存手段。在印度、马来西亚、缅甸、柬埔寨都曾有大规模排华活动。但是这种限制并没有使这些华商衰落下去,随着二战之后东南亚国家经济的复苏,特别是20世纪70年代以来,亚洲四小龙、新加坡的崛起。华商反而壮大了。

在新的机遇中崛起

20世纪之后,被打压的华商非但没有衰落,反而壮大了。其中一个原因是海外华商就像野草一样,只要有空气,就能爆发出生命力,而工业化机遇就是激发海外华商的这一丝新鲜空气。

在东南亚国家独立之后的排华运动中,华商被从流通领域中赶了出来,他们在新兴的制造业中寻找到了机会,完成了从商业资本向工业资本的转变,力量逐渐壮大。20世纪六七十年代,东南亚各国成为西方跨国公司的生产车间与产品销售市场。来自欧美、日本及“四小龙”的外资进入东南亚,多寻求华商作为合作合资伙伴。

东南亚华商企业卷入全球化浪潮之中,成为跨国公司的关联公司,成为引进外国资本、产品和技术的中介,并大多从西方跨国公司的代理商或装配商成长壮大。但这种产业联盟在本质上是一种依附合作关系。虽然华商生产能力强大,但华商的自主品牌很少,自主技术薄弱,核心技术仍掌握在跨国公司手中。一旦国际商场发生变化,技术更新换代,他们就会受到冲击。有的华商也试图建立自己的品牌,但鲜获成功。一些华商在实践中发现,弱势文化要树立起自己的全球品牌,至为艰辛,是以己之短去博他人之长。通过全球化经济的角色扮演,则有望确立自身竞争优势,获得利益最大化。

可以说,华商的技术与品牌弱势不是一个固有的文化特征,而是由华商在全球经济链条中的区位所决定的历史性现象,北美华商尤其是新经济中的新华商令人振奋的成就,提供了很好的反证。

长期在夹缝中生存,在激烈的竞争环境与不利环境下打拼,培养了华商敏锐的市场眼光和过人的商业头脑,他们擅长把握市场机会,寻求高额回报。在金融领域、服务领域,一批华商崛起。

经济全球化是一个历史演进的过程,海外华商卷入了全球化的每一个历史时期,并在不同的历史阶段扮演了不同的角色,自身不断成长壮大。19世纪以前东亚、东南亚贸易网络,华商居于主导地位,西欧商业资本通过殖民据点卷入其中。在西方工业资本主义世界殖民体系形成与发展时期,海外华商在流通领域和产业领域充当依附性中介商角色。在跨国公司主导的经济全球化时期,海外华商成为跨国公司的互补性竞争伙伴。全球经济链下的华商,在核心技术和品牌方面,在国际金融与资本格局中,仍是“弱势群体”,决定了海外华商不可能主宰东亚经济。被人误读为“华人共同体”或“华人经济圈”的海外华商网络,只不过是华商利用自身资源参与全球化的开放性国际合作机制的一种形式。海外华商的成长与种种特色,有着深刻的历史渊源,是非功过,应当放在历史的维度下去解读。

链接

在明清时期的武装海商群体中,叱咤风云的,除了郑芝龙、郑成功父子外,不得不提客家人罗芳伯。罗芳伯在印度尼西亚加里曼丹岛开矿,建立了兰芳公司,存在长达一百一十一年之久。梁启超《饮冰室全集》将罗芳伯列为近代八大殖民伟人之一。

兰芳公司于1777年建立,在罗芳伯辖下,兰芳公司约有二万多客家人,其中以矿工居多,也有从事农耕、手艺、贸易等行业。所有人都向公司总厅交纳税金,作为公共管理费用,以此获取公司的保护。 在公司体制方面,罗芳伯担任总厅大哥,还有一位总厅副头人协助管理公务。1795年,罗芳伯临终前的遗嘱确定,兰芳公司总厅的大哥只能由嘉应州本州人氏担任,总厅副头人由大埔县人担任,公司管属范围内各地头人可从嘉应州各县人氏中择贤而任,而且他们都必须是直接从中国来的人。兰芳公司前期的首领们一直遵守这些规定。直到第五任总厅大哥宋插伯时,开始与荷属东印度政府合作。1888年,终因力量悬殊,被荷兰殖民军彻底消灭,兰芳公司从此结束。