用想象抵达另一种真实

2014-04-29毛亚楠

毛亚楠

他将这一发现命名为“神实主义”——在创作中探求一种“不存在”的真实:看不见的真实、被真实掩盖的真实、被现实主义掩盖了的真实

年轻作家蒋方舟曾给阎连科讲过一个故事:她有次去鄂尔多斯,听说了一段奇人真事,当地有位富人,在家种草,种得跟草原一样,他在草原上放了条大船,没事的时候就站在船上望着草原,就如同站在那里望向大海。阎连科听了觉得好,就把这个情节借来,演绎到新作《炸裂志》中。

变形、夸张、怪诞、极端的故事叙述风格是《炸裂志》带给读者最为直接的观感。例如小说最后,阎连科借炸裂市开拓者孔明亮的弟弟孔明耀之手,描绘了炸裂市的崩溃:孔明耀利用哥哥的权利,带着在草原的“海里”操练而成的全城“水军舰队”去抗议美帝国去了,炸裂被大街小巷的坏钟表淹没,仅留下老人和孩子,天空中布满了从来没见过的黑雾霾,所有鸟雀被雾霾毒死,而人在雾霾中,个个咳成了肺病、哮喘。

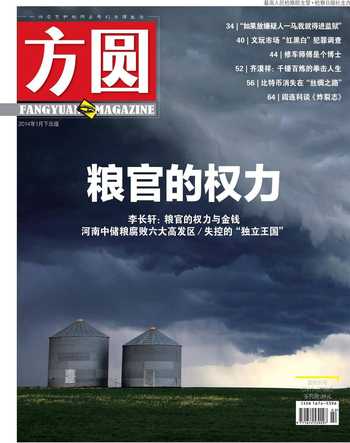

在结构上采用地方志形式的小说《炸裂志》,将中国改革开放三十年来种种变化压缩进北方耙耧山脉深处的那个叫“炸裂”的村庄里,呈现了炸裂村凭借“经济发展走向富裕”的狂野欲望,以及短短三十年间由一个百人乡村走向超级大都市的疯狂变迁。

“这些情节虽然都是我们现实生活中不可能发生的事情,但它也不能说是魔幻的、荒诞的,因为在阅读的时候,我想读者能够感觉得到这其实就是我们今天中国的现实。”阎连科告诉《方圆》记者,《炸裂志》中的想象是“接地气的想象”,他一直坚信,生活中有一种“不存在的存在”,那是一种“新的真实”。

难以把握的荒诞现实

阎连科出生于1958年,是河南嵩县人,小时候放牛种地,高一就辍学,20岁时应征入伍,22岁时提笔写作。阎连科的写作目的简单直接,就是想同作家张抗抗一样,写出小说,逃离贫瘠的土地。

1982年,阎连科所期待的写作的“副作用”开始在他身上产生,在“成为了每月有64元工资的部队干部之后”,阎连科的写作目的“升华”到了“成名成家”。

上世纪八十年代初,正是中国当代文学的“盛唐时期”,“成名成家”的思想影响着所有追求写作的人们,那时的阎连科还只是河南商丘军营的一个小排长,为了发表一篇小说,曾半夜到部队大门口偷茉莉花,然后坐三个半小时的火车,到河南开封《东京文学》的一个编辑家里送花和稿子,听人家讲半天文学和小说发展趋势之后,再买张站票返回商丘的营房。

1989年,阎连科进入解放军艺术学院文学系读书,正式进入他创作的第一个高峰期。当时流传一个说法,阎连科写小说“短篇不过夜,中篇不过周”。从1989年到1994年,阎连科创作了带有自传体性质的“瑶沟系列”、充满浓郁民俗气息和传奇性的“东京九流人物系列”以及展现农民军人当代景况的“和平军人系列”等小说,他独特的创作风格和创作倾向为其赢得广泛声誉。

而真正让阎连科引起文坛关注的作品,则是他1997年发表的中篇小说《年月日》,《年月日》创下同时被六家选刊选载的记录,并获第二届鲁迅文学奖。此后,1998年发表的《日光流年》被认为是他小说生涯的第一个高峰,《坚硬如水》获“九头鸟”优秀长篇奖,《受活》成为其代表作,被称为中国的《百年孤独》,《丁庄梦》、《风雅颂》则令他扬名海外,成为国际文坛受瞩目的中国作家。

近三十年的写作生涯带给阎连科声名、稿酬及尊严,然而人到中年,阎连科却越发感觉“写作虽已和活着必须吃饭一样融进我的身体当中,可我却不能再在写作中得到欢愉”。因为他发现,日趋混乱、复杂的社会已成了摆在作家面前巨大的命题,自诩为“荒诞现实主义大师”根本名不副实,“真正的现实,远比小说故事还要残酷,还要复杂怪诞。任何一个作家、学者、哲学家和思想家,想把我们的现实搞清理顺,都几乎是不可能的事情。”

“你看电视、看报纸、看网络,然后在繁华盛世终日连绵不断胡吃海喝的宴请饭局上听到朋友、客人叼着牙签给你讲故事笑话,几乎每一则,都足以让你惊愕不已,不可思议又千真万确发生着。今天中国现实中的一切,几乎都如天方夜谭。”阎连科说。

其实,这种“文字无力”之感,十几年前阎连科就有了。2000年前后,阎连科的长篇小说《日光流年》出版,它和《年月日》、《耙耧天歌》等“耙耧系列”一道为他赢得“苦难高手”的美誉。然而当他回到故乡,见到他《我与父辈》中写到的那位一生操劳的大伯,大伯晚年偏瘫,每天都如植物人一样坐在门口,村里还有很多老人,因为得了癌症没法治疗,他们整个冬天都在山坡下的河边晒暖枯坐。“三九”天里,老人们彼此交换了对生命、生活的感受,相约跳河自杀,从河里打捞出来时,已成了一根根冻僵了的人体冰柱。作为一个敏感的写作者,阎连科得知此事后震惊悲痛,又羞愧难当。

“我有愧于那块土地和那土地上的人们,他们选择我为一个写作者,成就我为一个所谓的著名作家,但我的写作,没有更深沉、细腻、全面地表达他们的情感喜乐和灵魂以及内心的苦难和不安。”

还有一次,家乡县里的县长笑着对阎连科说:“连科,你们村可真是了不得,改革开放二十年,你们村没死过一个人,也没有生过一个人,更没有一对年轻人结婚。”阎连科一听就明白了,人死了得把分给自己的土地交还给社会,为了不交土地,人都是悄悄地死去;国家实行计划生育,一家只许生一个,为了生第二个、第三个,生孩子也都悄悄地生;结婚去民政局要交结婚手续费,又没任何好处,那就索性悄悄地结婚,未婚先孕、未婚同居也相当普遍了。阎连科说,国内到处都是这种被掩盖和遮蔽的“隐社会”,生老病死都不闻于世。

“社会的急速变化,使得以社会现实为原料的小说,很快就会面临过时、滞后的尴尬。所以,为什么一定要从小处着手写小说呢?为什么不能像托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基那样去爱一切、理解一切、拥抱一切呢?”阎连科特别想写一部“格局大”的小说。

找到书写纷乱现实的方法

长久以来,阎连科都注重对小说写作新的可能性的探索,这种探索的冲动一方面激发他的创新,另一方面也在压迫他自我的内心。

阎连科曾在《长篇小说创作的几种尴尬》里谈到面对写作时出现重复的苦恼。他认为这是认知方式固定所导致的“无可奈何的重复”。阎连科自我评价认为在《受活》之后,他的作品基本都在原地踏步,直到他写出了《四书》、《炸裂志》。

2008年年底,阎连科被中国人民大学文学院聘为大学教授,文学院领导告诉他,只管写自己想写的,其他都不用担心。阎连科也第一次有了“松绑”的念头,他开始写一部“不为出版而随心所欲”的书,“在写作上彻底获得词语和口述自由与解放,从而建立一种新的口述秩序”。

许多年前,阎连科脑子里就一直有一个念头——“如果一个孩子有一把手枪,他每见到一个人都把枪递给对方说,你把我枪毙掉吧。他见人永远是这样做这样说:你把我枪毙掉吧!你把我枪毙掉吧!——如果把这个念头写成一部小说会是什么样子?”

于是,阎连科将《四书》的背景放在了1950年代“大跃进”时期,成千上万的知识分子被发配到河南省黄河故道上的“育新区”劳动改造,其中一个“育新区”的管理者是个年幼的孩子,管理着127位教师、专家和学者。孩子管理他们的方法是实行幼儿园式的“红花、五星管理制度”,孩子让他们干什么就干什么,如果不听孩子的话,孩子就会拿出一把铡刀,让对方把自己的头砍下来,而攒够一定数量的红花和五星,就能获得自由。

学者梁鸿读完《四书》后赞叹道:“中国历史上,小儿皇帝并不少见,而《四书》所描述的,不正是十几岁红卫兵决定着无数知识分子的生死命运吗?”

因为题材敏感,《四书》遭到出版困难,但这正契合阎连科的发现,“把现实中看似永远不可能发生的事情,结合历史和现实,写进小说,并让它们在小说中读起来合情合理”。阎连科意识到,自己已经找到写小说的某种方法。他在十万多字的文论《发现小说》中,将这一发现命名为“神实主义”——在创作中探求一种“不存在”的真实:看不见的真实、被真实掩盖的真实、被现实主义掩盖了的真实。

阎连科认为自己找到了书写纷乱现实的办法,如此一来,大伯们的生存悲剧、乡土大地上的阵痛衰颓、生活中的光怪陆离,他都可以用自己的方法去呈现和表达,阎连科再也不会绕道而行。而《炸裂志》就是在这样的积累下诞生。

《炸裂志》中的情绪是空气中飘荡着的意志

很多人读《炸裂志》,从中看出了阎连科用文字呈现现实的野心。

《文学报》指出:“无论是从地方经济发展还是从实现手段再到隐晦的城市命运变化,这部小说忠实衔取了改革开放三十年来散落在各地的特征组成。”文学评论家程德培说:“《炸裂志》以一种浓缩了的点试图揭示‘高速发展的悖谬和荒唐。”

小说从炸裂村通过“男盗女娼”发家致富开始讲起。为什么是“男盗女娼”?阎连科是想到了80年代初改革开放真正开始的时候,人们对捞到第一桶金的有钱人最初发家根源的怀疑。

十几年前,阎连科在电视上看到一则新闻,“安徽一个铁路边的村庄,家家户户、男女老少的职业就是每天每夜守在铁路边偷盗,偷过往火车上的煤炭、水果、蔬菜和可偷的一切。在这个村庄里,做一个贼是正常的,而不偷不抢是不正常的”。

于是,安徽路边的村庄成了耙耧山脉深处的炸裂村的原型。炸裂村在村长孔明亮的雄心及野心下,依靠偷盗途经此地的火车上的物资迅速暴富。在经济指标统摄一切的大背景下,炸裂村成了乡,然后依靠同样手段成了镇,到了镇的地步,仅靠偷盗不行,孔明亮的妻子朱颖发展娱乐城、发廊,成了经济中心。镇变成了县,县又变成了市。炸裂市的成立还是没有满足内心极度膨胀的领导者,想要继续成为直辖市的欲望成为新的目标。

在炸裂村一级一级的裂变过程中,荒唐怪诞的情节不断发挥着隐喻的功能。一个旧时代结束了,老村长朱庆方被村民们的痰液淹死;孔明亮从村长升为镇长,对权势的顺从使得秘书程菁的衣服扣子自动就解开;贵为市长的孔明亮用一千多本中西经典装点办公室,精神虚无的他常看的却是《肉蒲团》;炸裂村的花一天之内枯了又开,三弟孔明耀在一周之内就建成了一百公里的地铁线和亚洲最大的飞机场……

虽然文学和生活不能彻底对应,但阎连科在接受媒体采访时讲,《炸裂志》是一部最直接关注中国三十几年现实的作品,关于农耕文化、改革开放、城镇化,乃至中国梦等很多问题在其中都有很大的篇幅涉及。

“当炸裂村最后成为超级大都市,孔明耀带着一个城市三千万的人们朝着西方去了。这是个极其荒诞的情节,但它恰恰表达了一个现实,某一件事情和情节,都能够把中国的人心带到某一个方向,对应的恰恰是中国人内心所有的焦虑和不安。”

作家梁文道认为,阎连科恰好地在书中表达出了而今中国人心理的一种集体情绪,那是一种空气中飘荡着的意志。

“成与败都在于我用农民的眼光认识世界”

然而,“阎连科的作品好像生来就是要被争议”。围绕《炸裂志》的褒贬,也开始喧腾。

在梁文道《开卷八分钟》栏目中,他虽肯定阎连科在书中展现了中国人现实的集体情绪,但认为“欠缺了一点点的耐心跟推理去完成最后关键的一步,就是这个情绪是如何出现的”。

书评人朱白也认为,“《炸裂志》虽有着一颗深入描写中国近年人心和颠沛社会的野心,但细究之时,它并没有指出欲望之河的源头和执着地去洞察这荒诞的发轫之初”。

而书中凭借金钱、权利和女人而发家致富的主线,让青年评论员张定浩认为有“对恶的简化”之嫌。

整部小说以“地方志”形式谋篇布局,也被认为对小说中的情节、人物并无帮助。

面对争议,阎连科却看得很开,“每部小说都没有争议那才不正常”。他告诉《方圆》记者:“别人提出的问题不无道理,但是一个小说家,展现出‘我认为的状态其实是很重要的。”

“为什么没有展现情绪的源头,是期望留下一些空白,与读者达到一种内在精神的默契,为什么采用“志”的形式,只是希望用一种全新的结构讲一段有趣的故事,让人们在读后回想时,会忽然发现故事含有多层的意思。”阎连科说。

阎连科曾经以“沙漠与孤独行走的一只骆驼的关系”来形容都市与他,作为一个无时无刻不在处理自我同现实紧张关系的作家,阎连科说:“我的成与败都在于用农民的眼光来认识世界,我想,恰恰是我用那种农民的思维和眼光写的小说,我才可能写出那样的人物,而且,我特别相信,这世界其实是非常农民的。”

《炸裂志》之后,阎连科仍旧期待在接下来的作品中,读者能理解他,与他“不言而明”。

阎连科天生具有奇幻的想象力,又是当代中国最具探索勇气的小说家,他的小说从不重复自己的写作经验,每一部都具有小说形式的探索性,开掘着新的令人喜悦的思想深度。他是备受关注而被争议,不是因为备受争议才被关注。

——复旦大学教授,文学评论家 陈思和

《炸裂志》的叙事从“震惊”出发,如受惊的野马,脱缰而去。也可以说阎连科在叙述中更为自由,无拘无束,无法无天;或许也可以说,他的叙事要用更加狂怪、荒诞的展开,要用“震惊”的连环套,让小说人物有共工的模样。或许阎连科本来就是中国当代小说家中的共工,他为什么就不能头触不周山呢?

——北京大学教授,文学评论家 陈晓明

实力派作家阎连科与他的作品,是考察中国的文学水准与表达空间的重要坐标。

——日本《世界》杂志

阎连科的后现代主义讽刺漫画式的作品以极尽夸张的手法戏仿历史文献和寓言叙述,构思十分巧妙。阎连科作品的字里行间盘桓着已故俄国作家果戈理的鬼影,不在于其精炼的手法,而在于其灵魂。

——美国《纽约时报》

阎连科以他的“神实主义”打破了既有理论的分类和垄断,重新发现小说,于是有了《炸裂志》。这是“当代中国”的又一个隐喻,是阎连科的世界观和小说方法论。读懂《炸裂志》,便读懂阎连科,或许也读懂了当代中国……

——苏州大学教授 著名批评家 王尧

这是一部极其关注中国“大现实”的长篇。从《炸裂志》中,我们深深地读到了作家阎连科对我们民族和土地的理解和大爱,读到了作家面对现实的那种关切的思考和对未来的忧虑与信心。

——当代作家评论主编 林建法