MOOC如何市场化运作

2014-04-29周路菡

周路菡

在中国当前以及未来一段时间内,MOOC课程要面临诸如版权和资金等限制

近几年来我国MOOC发展迅猛,各类MOOC网站如雨后春笋般涌现。MOOC一直在探索市场化的运作模式,目前,MOOC课程引发全球学习热潮的同时,欧洲、美国等国家已经在考虑让MOOC课程的学分成为学历教育的一个部分,但在中国当前以及未来一段时间内,MOOC课程却要面临诸如版权和资金等很多问题的限制。在本文中,笔者将着重分析中国MOOC在进行市场化运作过程中所面临的挑战,并分析可能的解决途径。

免费形式难以进行市场化运作

慕课(MOOC)代表着教育传播发展的新浪潮,在先进的信息技术、超强的人气引领下,MOOC正在成为开放教育资源的传播、建设浪潮中重要力量。作为缩小教育鸿沟、推动教育公平、增进教育机会、提高教学品质、激发教育创新的重要驱动力,慕课在中国也获得了超强的人气,目前网易、新浪、腾讯、百度、土豆、搜狐、豆瓣、人人网、淘宝大学、燕山大讲堂等都推出了展示各类公共课的开放课程平台。也正是这些互联网机构有极高的社会知名度,使其推出的开放课程在较短时间内就被人们广泛熟悉和应用。

可是,MOOC这一几乎免费的教育传播形式在赢得社会普遍认可的同时,却因为它的市场化属性和市场化运作机制迟迟无法建立,在中国一直备受长久运作的压力。目前中国的MOOC主要是免费的传播和接受形式,虽然知识共享可以无偿,但是市场化的运作模式却应该建立。因为当一项新事物的传播和发展得不到商业和市场的运作,不能产生利润空间,那么其关注度的持久性将受到很大的挑战。

MOOC平台上众多的网络公开课,是相关参与人员花费极大的心血和代价完成的结果。其平台搭建、运行和维护成本之高,已经超过了很多人的预期。以哈佛的《公平与正义》公开课为例,授课地点是在哈佛著名的桑德斯剧场,有1166个座位,分上下两层环形排列,剧场提供精良的拍摄环境和完善的设备支持,包括广播级高清摄像拍摄、多支专业话筒现场收音、集中分区布设灯光。公开课视频由哈佛大学与 WGBH(波士顿首屈一指的广播公司)公司联合制作,档案资料由Bettmann 影像资料库、美国在线等提供。公开课后期制作采用先进的 FLAS(Flanders Interaction Analysis System)教育互动行为观察系统分析,保证精良的输出效果。

据介绍,美国顶级学府哈佛大学与麻省理工学院开放课程项目每年的资金预算大约为700-1000万美元,学校自身承担一半,基金会与个人的社会捐赠承担另一半,其中还有全球开放课程联盟 CORE、OOPS 的支持。哈佛大学与麻省理工学院推出网络教育课程项目的目的,是引导美国大学校内教学改革,通过积极向网络教育拓展,不断吸纳其他高等学府参与合作,形成一个统一平台向世界提供更广阔领域的网络教育资源。

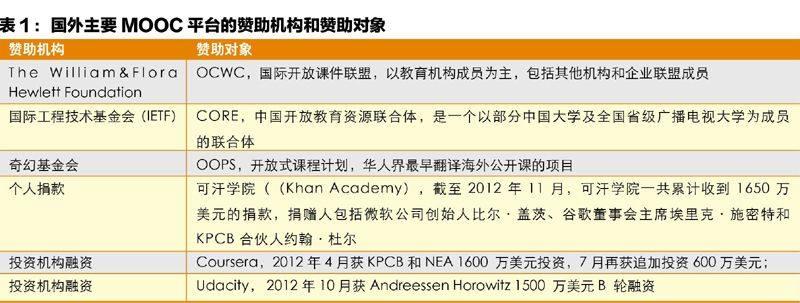

由此可见,国外网络公开课能够持续的运转,主要靠的是相关基金会、社会团体的捐赠,比如著名的MOOC平台可汗学院也是寻求公益基金支持发展。正式在西方发达国家对项目的资金扶持下,这些课程的传播尚不需要考虑盈利的问题。

但是在中国则不同,中国目前有近200家不同类型的MOOC网站建立起来。但由于基本不存在盈利模式,所以到目前为止每个门户网站都只停留在“放上网就完事”的阶段,后果是内容同质化和网络资源的浪费。在中国,各大门户网站纷纷推出公开课专页和移动应用的原因,是网络公开课这种免费的资源形式和网络字幕组无偿地提供了翻译字幕。比如哈佛大学的《公平与正义》在几十个公开课平台中都可以找到,比如网易、新浪、雅虎等。每个网站自己差异性的课程很少。

也正是因为无法建立良性的市场化运作模式,投入大、周期长、见效慢、牵涉广的各种公开课,也在面临愈来愈严重资金压力。以网易为例,网易每年在公开课项目上投入约1500万元,大部分资金都用于支付翻译和带宽。在网易视频中心有超过15个人在全职为这项工作服务。其中寻找课源、与翻译小组对接并检查,以及负责推广和活动的成员各占1/3。

据了解,在中国,各种传播平台都在面临合理解决资金和版权问题的难题,这是建立MOOC可持续发展机制的当务之急。

版权:“CC”协议的本土化障碍

在美国和西方发达国家,MOOC平台上公开课的传播主要依靠的是知识共享协议。知识共享协议(CC 协议)是英文 Creative Commons(知识共享)的首字母缩写。

“CC协议”倡导“部分权利保留”的版权保护模式,通过版权人主动放弃部分权利,以促进作品的传播和知识的分享,放宽对知识合理传播的限制,避免版权制度成为知识分享的桎梏。在著作权领域默认的限制性规则日益严苛的今天,“CC协议”利用互联网的技术手段,力图克服传统著作权保护方式的不足,为创造性成果提供了一种更加灵活并且行之有效的保护与使用方法。

中国大陆版知识共享许可协议于2006年3月29日在北京中国人民大学正式向社会发布。自那时起,知识共享许可协议在我国成为一种富有意义的本地化法律工具,目前已经有大量的中文网站及内容采用了“CC协议”。其中网易是国内最早通过“CC协议”翻译和发布世界名校公开课的门户网站。为了进一步消除版权隐患,网易还正式加入国际开放课件联盟(OCWC)。该联盟是拥有包括哈佛、耶鲁、麻省理工等名校在内的,全球200多所高校和教育组织的联合体,其使命是促进全球共享正式和非正式学习的教育资源。版权方面,该联盟所遵循的正是“CC协议”。

但是在2006年之后,由于“CC协议”与我国国内版权法运作有实质上的差异,所以国内网络公开课往往受制于版权问题而得不到更好的传播。一个典型的案例是2011 年超星公司把优酷网告上了法庭索赔近千万元,起因正是视频公开课的版权。超星公司起诉称,其公司与杜继文、雷颐、韩正之等知名教授和学者签订协议,录制了一系列教学公开课。但自2010年1月开始,优酷网上出现了大量未经其许可而上传的公开课专题片,网友可以随意在其网站下载或在线观看这些作品,其中部分涉案作品的片头或片尾被优酷网删除,加入网站自己的广告。

因为在“CC协议”中,“演绎禁止”的核心要素是复制、传播、粘贴确实可以免费、免责,但是必须“原文照搬”,不得做任何的修改、删减和演绎,即公开课在传播时不能进行任何的剪辑和添加。但是,这样也增加了平台的运营难度,因为如果门户网站的视频专页没有广告的话,门户网站自然不会投入过多的时间和精力去运作,没有利益的驱使,更多的优秀公开课资源将很难进入到受众的眼界。

目前,现有公开课的网络数字保护措施主要通过网页技术的禁止复制、插入 JavaScript 代码,电子水印或数字指纹等技术手段来微观的控制侵权的发生,但是这样也进一步导致了更多合理使用与共享的矛盾。在美国,是通过《千年数字版权法案》(DMCA)配合《尼泊尔公约》的“合理使用”制度,很好的对于版权进行了规避,使其反馈路径畅通。

但是由于中国的法律与“CC协议”存在分歧,为了解决公开课的版权问题,就需要对“CC协议”进行中国本土化的修正。笔者注意到,目前中国的相关领域的学者、政府官员、法官、律师及互联网等行业的专家都在就“CC协议”的本土化进行努力,“CC协议”的本土化方案目前正在对“原始作者”、“公开表演”、“作品”、“发行”等重要概念的翻译、表述、界定,以及非商业性使用、对作品的演绎、著作权集体管理等相关制度和问题进行确定,未来“CC协议”将对本地化版本进行升级和改进,并更加符合中国法律制度的兼容性,但是这个过程会很漫长。

中国MOOC商业模式探索:

证书+学分

目前中国的MOOC教育还处于追赶和积极建设的阶段,国家虽然提供了一点扶持,但解决资金链条,建立市场化运作模式才能让MOOC网络公开课形式在中国可持续发展。

在探索MOOC商业模式的过程中,中国MOOC发现“证书+学分”可能具有较好的发展前景。

由“爱课程网”携手“网易云课堂”倾力打造的“中国大学MOOC”平台自2014年5月推出以来,两个月内受到老师、学生、白领们的热烈追捧。目前,中国大学MOOC平台已经上线79门“985高校”课程。而为了让中国大学MOOC更有生命力,中国大学MOOC推出了第一批免费学业证书。该证书由平台和老师联合颁发,拥有唯一编码可供查询,权威性具有保障。据悉,平台将在不久后将推出收费证书上线。有了证书体系做保证,那么自然吸引了大量的学生参与,之后的商业运营模式也就有了基础。

另外,好大学在线、过来人公开课也开始与高校签约承认学分。比如“好大学在线”平台首期有上海交通大学、北京大学、香港科技大学和新竹交通大学4所大学参与,该平台采用以短视频、强交互为特点的慕课基本教学模式,建立基于云题库的练习和测试系统,支持学生的作业自评与互评功能。目前上海西南片高校已经有19所高校签署慕课共建共享合作协议,建立基于慕课的课程共享及学分互认机制,将慕课纳入人才培养体系。学生不出校门就能跨校修读优质课程,获得第二专业学位。

作为国内MOOC的代表,清华大学旗下的“学堂在线”也开始推出自己的学分互认体系。清华大学的学生在学完MOOC课程并参加学校组织的考试后,如果成绩合格,所修的学分将被学校所承认。这意味着学生不必再排队、签到、和老师“打招呼”,只要在网上修完课程,就算完成了这门科目。但与普通用户不同,需要获得学分的学生必须经过本校教务处的确认后才可在MOOC平台上选课,学生们日常的学习在线上完成,作业多以学生互评的形式进行,论坛扮演了主要的“解惑”角色。而他们的考试则与往常考试无异:有考场、有监考老师、需要闭卷。

MOOC最终好借助资源达成教育质量提升、成本下降、机会扩大的目的。长远看来,基于项目发展出恰当的投资与盈利模式仍然是非常必要的,且这与开放共享理念并不矛盾,事实上它还意味着更高质量的资源和更好的服务。未来,各个MOOC平台依然会在市场化运作上不断探索。