婚书,见证百年中国婚史

2014-04-29瑞一民

瑞一民

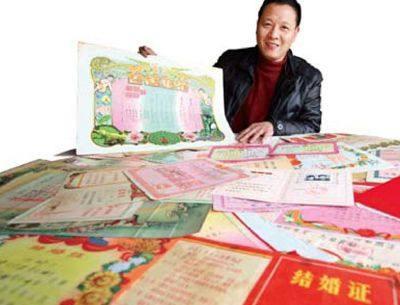

今年春节,瑞安市新博物馆成为大家休假的好去处。展厅陈列丰富多彩,其中有十几张婚书显得很特别,这是当地的专门收藏者叶建国赠送的。叶建国共藏有400多张各类婚书,不同的时期、不同的形式、不同的风格,见证着百年中国婚史和婚俗的变迁。

收藏婚书

叶建国是一位爱好收藏的普通市民,在瑞安收藏界独树一帜。1987年的一天,他在上海一收藏品市场闲逛,被一张画面优美、寓意深刻的结婚证所吸引。收藏品市场的东西千奇百怪,但卖结婚证还是极为少见的。叶建国不知是否值得收藏,惊奇之余,也就把这结婚证买下了。

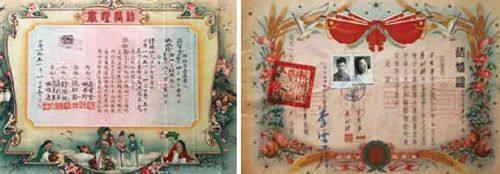

这张结婚证的主人,是于上世纪50年代之初结为夫妇的浙江省上虞县蒋百金和绍兴县姚水珍,上面贴着1949年一百圆印花税。证书就像一幅漂亮的画图,有中国风格的送子观音和吉祥人物以及喜鹊、鸳鸯,还有花朵等,文字填写“两姓联姻,一堂缔约,良缘永结,匹配同称。看此日桃花灼灼,宜室宜家;卜他日瓜瓞绵绵,尔昌尔炽。”整个设计沿袭以前的风格,很得中华文化传统味。

自此之后,叶建国收藏婚书的兴趣一发而不可收。20多年来,他常抽空专门去光顾省城杭州和北京、洛阳、广州、南京等地的收藏品市场和旧货市场,先后收集到全国各地400多对夫妇的各类婚书。

笔者在叶建国家中看到,众多婚书中,最早的一份是晚清时期的“合婚八字帖”或称“合婚年庚”,较早的一份是新文化运动初期的,离现在时间最近的一份结婚证是早几年瑞安城关镇一对新人的,新人听说叶建国有收藏婚书的爱好后,便拿出一式两份中的一份相送。

叶建国收藏的婚书形形色色,有套色的,也有原色的;有高档的宣纸、开化纸的,有粗粝的毛边纸、光滑的铜版纸的,也有华贵的绢丝绸缎的;有规矩的文书格式的,也有充满想象的绘图修饰的;有毛笔手书的,也有雕版印刷、活字排印、刻写油印、数码胶印的;有单页、合页、折页、卷轴的,也有传统线装册页及现代软硬封皮的。其中,规格最大的结婚证,长63.8厘米,宽24厘米,现已赠送瑞安市博物馆并展出;最小的一份结婚证是1979年洛阳一对伉俪的,长15厘米,宽11厘米。

笔者问及叶建国收藏婚书难易、甘苦与心情,他说:收集不易,谁会把自己的证件兼纪念品出卖呢?市面上的结婚证大体是夹在老旧书刊、废弃纸稿中不慎流失的。我每淘到一份自己所缺的婚书收藏品,就像农民收获庄稼一样,心情好得无法形容,会激动许久,“有幸相遇,这是缘分哪!”

见证婚史

在收藏婚书的过程中,叶建国越来越清晰地看到了百年中国婚史及地方婚俗习惯,还发现了一些非常有趣的事情。

叶建国介绍:“古制婚姻以聘礼、聘书为证,后来逐渐通行婚书。”近代婚姻变革思潮发端于洋务运动,正式提出于维新运动。其时,受德国、日本立法的影响,清廷编纂了《大清民律草案》,婚姻问题包括其中。经20年资产阶级民主革命的勃兴,到五四运动形成婚姻改革高潮。1920年,当时的政府公布了《民法》,婚姻属于“亲属编”,次年“实行登记制,颁发结婚证”。1950年,《中华人民共和国婚姻法》通过,这是新中国制定的首部法律。1980年,新的《婚姻法》修订通过。

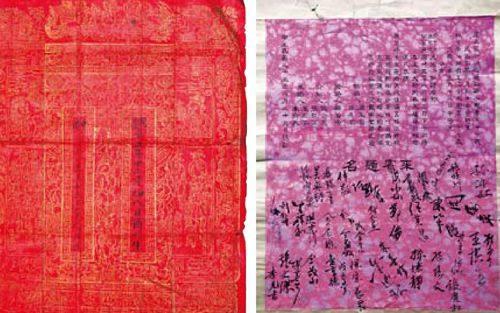

婚书是证明婚姻的法律文书,外表样式虽有不同,但内中格式都严谨规范,书写设计也端庄大方。旧时,婚书又称“鸾书”,一般用描金鸾朱纸,楷体手书,从右到左、自上而下写有男女姓名、生辰八字、祖宗三代名号,反映出中国几千年理性社会崇礼的思想与实践。有的封面有“天作之合,文定厥祥”等祝贺语,词饰华美优雅,彰显上邦泱泱文明。

民国时期的婚书通常使用印刷品,内容填写,公章由方变圆,有的则贴上多张标注“拾元”字样的印花税票,算作官方认可的一种表现。叶建国说,那时,有少数地方的婚书保留纯手书规矩,并与订婚、结婚典仪结合,写上介绍人、主婚人、订婚人、结婚人名字,写清楚订婚或举行婚礼时的酒店菜馆饭庄,以示不逾古礼,沿袭旧制,遵从“父母之命、媒妁之言”的传统。

叶建国收集到的婚书以新中国成立后的结婚证为主。上世纪50年代初期的结婚证以奖状式居多,用词比较统一,“男女平等”“婚姻自由”“自觉自愿”是主题词,写上结婚人的姓名、年龄、籍贯及签名,还有证婚人的签名。封面有这样一段话:我俩本中华人民共和国婚姻法之精神,自愿结为夫妻,云云。六七十年代的结婚证都为奖状式,印刷有时代性标语。叶建国收集的一份1969年的结婚证就是如此,盖的大红印是“杭州市下城区革命委员会”。80年代的结婚证样式几无变化,只是多了计划经济的印记。许多地方的结婚证上盖有“五斗橱”“板壁床”“木桶”等红字章,新人凭此可以到指定的商店购买此类生活物品。叶建国收藏的这一时期的结婚证上,不少盖有“布票已发”“棉花票已发”“马桶已购”“蚊帐已购”等字章。90年代以来到现在,结婚证真正回归了法律文书的本质,采用软精装,简洁如护照,内页贴有夫妻照片。

这些藏品折射出百年来中国社会经济、政治、文化、法律、伦理道德等诸多方面对传统的承继与变异。

展示艺术

婚书是法律文书,也是别具一格的纪念品、艺术品,从侧面反映了我国历史文化的变迁过程。

旧时婚书多用宣纸,有装裱。宣纸或套色水印,底版图案仿佛工笔,精致细腻地展示振翅的凤凰、盛开的牡丹等,渲染喜庆吉祥,象征富贵繁荣;边框修饰往往用石榴,借石榴多籽,来祝愿子孙繁衍、家族兴旺昌盛。这些都是中华文化思想和艺术心理的反映。

前述晚清合婚八字帖由丝绸加裱宣纸制成,图案用金色线条描绘,各种人物达24位之多,凤冠霞帔的新娘和戴状元帽的新郎紧靠一对大花轿,男女双方生辰八字就写在花轿身上,旁边有10个闹喜的童子,亲属邻里友好纷纷祝福。主体图案之外,上眉是龙凤呈祥,下方是麒麟送子,周围是瑞云、蝙蝠、莲花、石榴、寿桃等纹饰。这就像一幅年画,显得喜庆而高贵。

新中国成立之初,大多数省份的结婚证四周由稻穗、棉花、和平鸽等图案组成,充满浓烈的时代气息和民族风格;部分省份的依然印上送子娘娘、和合二仙、戏水鸳鸯、比翼鸟、并蒂莲的。后来,结婚证的底板、边框也修饰红旗、工厂、农村、太阳、葵花等图案,烘托出政治形势。

古代婚书多用毛笔书写,民国时期也有不少,留下来的,成了难得的书法作品。

叶建国拿出一份1946年的婚书告诉笔者,这份用粉红色宣纸书写而成的婚书,非常精美,可以传世。婚书内容从右上方开始,用隶书分别写着新郎新娘的姓名和生辰、婚宴的时间地点、证婚词:天成佳偶,永结良缘,情敦鹣鲽。愿相敬如宾,祥叶螽麟,定克昌阙后。谨以白头之约,书向鸿笺;好将红叶之盟,载明鸳谱。落款为:结婚人厉永昌、林秀华,证婚人顾若峰,介绍人钱念然、张毅然,主婚人厉丽琴、朱俞氏。姓名之下各盖以篆书体为主的方形私印。

婚书下面是“来宾题名”。整份婚书,隶书字迹工整大方,来宾签名各体兼备,行草为主,年代虽久远,但笔迹依旧清晰可见。有一名来宾是外国人,他居然也用毛笔写了英文名字“Osterman(奥斯特曼)”。“这不仅是一份婚书,也可以称之为书法展示图。”

甜蜜事业

叶建国说:“婚姻是两性结合的社会形式,是社会生活的一部分。婚书,可以见证历史。因此,在我而言收藏婚书是一项甜蜜的事业。”他说,婚书涉及的范围,以婚姻史为例,包括一般的婚证、婚俗到婚姻形态、婚姻目的、婚姻观念、婚姻结构、婚姻政策,以及各阶级、阶层通婚状况,民族联姻,婚姻关系中夫妻地位变化等等。

叶建国娓娓而道,笔者看得出他对婚书钻研已久。

“几年前,山西有一位也是收藏婚书的藏友,来信和我商量合出一本书,用结婚证介绍婚俗民风。但是,当时我认为自己的收藏与研究还不够多、不够深,不能达到出专著的要求,便婉言谢绝了。我想,只有将全国各省的结婚证书都集全了,还要有各个时期、阶段的范例,才可以考虑。”

至今,令叶建国遗憾的是,他收藏的结婚证还不全,比如缺少东北三省的,比如缺少港澳台的,比如缺少中央苏区和边区的,又比如缺少离婚证、休书、解聘书的—离婚也是婚姻的一种形式。

叶建国向笔者透露,等自己的收藏上一个台阶之后,准备办一次展览,和市民们共享百年中国婚史的风情。