江山村歌回荡美好江山

2014-04-29邢焰徐丽

邢焰 徐丽

去年,带有阡陌间泥土芬芳的“乡村好声音”飘荡进省城杭州、北京人民大会堂,来自江山市多个村庄的村歌为城市观众捎去了浙西乡野的明媚歌声。村歌将三维的江山地图二维化,变成氤氲的水墨图,然后又一维化,变成悠长的五线谱。

乡村有乐,不亦乐乎?200多位演员,既有白发老翁亦有垂髫小儿,从各自村中的文化礼堂里走来,在总动员的背后,直指农村精神家园的建设。

村歌中的故园,诉说乡村梦之音

“遥远地从故乡走来,又走向更远的天边。祖先殷殷的叮咛和嘱咐,就像这碗浓浓的大陈面……”在大陈村古老的汪氏宗祠天井里,大陈村村支书汪衍君告诉我们,他已经记不清这是自己第几次唱起这首《妈妈的那碗大陈面》了,然而,不论再唱多少次,他依然会被歌中那份浓浓的乡情所打动。

几年前,与汪衍君一同被称为“村歌三君子”之一的音乐人陈宏君,在一次偶然的下乡采风中,与一群在国外打工回乡探亲的村民同桌吃饭。席间,陈宏君惊奇地发现,这些村民的手机铃声,居然无一例外都是那首由自己谱曲的《乡音铿锵》。原来,对于远在异国他乡的江山人来说,这些原汁原味的江山腔里,有他们熟悉的乡音,有他们思念的乡亲,更有那份浓得化不开的乡情。

正是被这份乡情所打动,陈宏君开办了自己的“乡村音乐工作室”。日子漂移,60多首各具特色的村歌不停地从这间不足15平米的屋中传出。

在嘹亮的村歌中,故乡与村民们的感情拉近了。与此同时,陈宏君也清楚地意识到,歌声中的乡村,期待着更丰富的元素。“不同于大陈村歌以悠远回忆打动人心,在城镇化发展中小荷初露的贺村镇狮峰村,则需要一支激越明快的村歌来催人奋进,激发村民的自豪感。”陈宏君说,一边是城镇化的风起云涌,一边是各村村民引吭高歌,只有了解每个村庄的特色和文化底蕴,用简单的曲调歌唱劳动生活,才能创作出村民们喜闻乐见的村歌作品。

“一个变迁的故事,印在狮峰农户家漂亮的楼院里;一部崛起的传奇,刻在十里工业园明星的企业里……”在陈宏君的工作室里,“村歌三君子”中年纪最轻的何军正在引吭高歌。何军同时也是狮峰村的村支书,两年前,为了写好村歌,他领着词曲作者在狮峰整整转了两天,给他们讲从纯农业村到工业强村的转变;村歌完成后,村里请来专业歌手演唱,但村民一致觉得带有江山口音的何军唱起来“更带劲、有一股纯正江山味”,于是他便成了这首歌的主唱。

在这一曲曲村歌中,故乡变得可唱可感,可亲可近。让每个人都有机会出彩,让每个村庄都有机会展现,既要“阳春白雪”,也要“下里巴人”,雅俗共赏的村歌成就了江山农民的梦想秀,圆了他们的故乡情。

村歌嘹亮,踏歌而来的农村文化礼堂建设

正当“村歌三君子”聚首为即将到来的“中国乡村好声音—江山市农村文化礼堂·村歌演唱会”出谋划策时,早田畈村的村民们也按耐不住了,纷纷“献宝”。

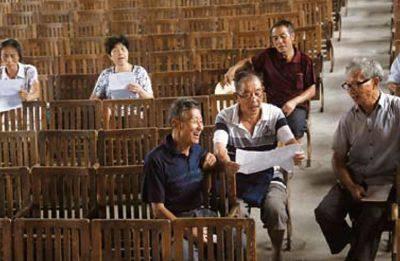

在几株巨樟掩映下的早田畈村文化礼堂中,几位老人正在练习由村中的退休教师徐维雄作词、徐允文作曲的村歌《五唱和谐早田畈》,新颖独特的说唱方式,由这群年逾古稀的老人演绎出来,流露出一种别样的动人感情。

与此同时,就在不远的一处小山坡上,60岁的王根土和妻子毛双梅也在家中开始了村歌对唱。王根土告诉我们,他和妻子爱好歌咏,几十年来夫唱妇随,最近双双进入村歌合唱队,于是乎,每天都要重温这首曲目,夫妻俩的歌声默契而动人。在他家墙上的相框里,工工整整陈列着一家四代人的照片,几十张照片展现了多年来山乡的巨变。

巨变中的乡村,理应拥有更充盈的精神生活。王根土说:“在过去十几年间,村民们富起来闲下来,却只能看看电视搓搓麻将,没有别的事可做。我和妻子住在江山市区,村里的老房子一直空着。去年村中建起文化礼堂唱起村歌,这种人人都能参与的文化娱乐方式很受大家欢迎,现在我和妻子反而更爱呆在村子里。”

在江山,唱村歌是文化礼堂建设的最大特色。村歌改变了许多人,也改变了许多村庄。

永兴坞村千回百转的《莲心曲》歌颂着孝文化,广渡村歌声袅袅中弥漫着浓浓书香。村歌在农村文化礼堂建设中迸发出的能量作用,已然让毛村山头的村支书周模隆深切地感受到。

2005年,第一首村歌《毛村山头新气象》乍一进村,就掀起了村民学唱村歌的热潮。“邻里纠纷唱没了,婆媳关系唱融洽了,村里的工作也好开展了。”周模隆告诉我们,歌声之外,小村酝酿出更大的舞台—近五年来,村民们已为村庄整治捐款70余万元,村中的文化礼堂修葺一新,村民在里面自发组织村歌比赛,搭配排舞和腰鼓,全村老少齐参与。每年临近过年时,村民都会在这里把威风锣鼓敲响,唱起新村歌《力争前茅》,热烈迎接在外打工回乡的亲人、表彰好儿媳……唱村歌,晒幸福,展梦想,聚民心,这个曾经默默无闻的村庄焕发出了勃勃的生机。

事实上,毛村山头并不是村歌唱响文化礼堂建设的个例。如今,在被称为“中国村歌发祥地”的江山,在2013年公布的27个农村文化礼堂第一批试点村中,更是村村都有属于自己的歌曲。一支支反映农民生产生活、农村新颜新貌的村歌乘着文化礼堂建设的东风应运而生,迸发出农村文化鲜活的生命力。

村歌社舞自真率,让希望的田野永不沉寂

村歌社舞,自古就根植于华夏文化里,从未断绝。而2013年的春天,一场诗意的耕种,在江山农村的沃土间播下了文化的种子。如今,千百年来种惯了庄稼的农民,不仅开开心心地“种”起了文化,更秀出了他们的文化自信。

近年来,江山村歌的创作与传唱热潮持续不断,“村歌”品牌成功打响。《妈妈的那碗大陈面》《碗窑美》《好客赵家》等十多首村歌,多次在北京人民大会堂演唱。眼下,大陈古村落建设项目一期工程顺利完工,跻身首批中国传统村落。省级绿化示范村、省级卫生示范村、省级农村基层党风廉政建设示范村、省级文明村以及全国村歌示范基地等荣誉,也接踵而至。可以说,村歌架起了百姓梦想与现实之间的桥梁。

村歌为何如此嘹亮?陈宏君说,唱歌不用任何道具,最容易被老百姓接受,是一种能口耳相传的文化表达方式。

长期以来,城乡间有文化落差,村歌的火热,不仅折射出农民对文化生活的渴求,更让农村重新审视自我——在城镇化进程中,农村该如何修补文化断层、如何寻回对传统、对故乡的记忆?

翻开自2010年以来江山开展各项形式的文艺培训和辅导工作的数据表,我们或许能够找到这个答案:112批次的免费文艺培训班,4445小时的培训学时,10670人的参加学员人数……除此之外,江山市文化馆馆长朱锡群对我们说,更令她感动的,是村民们学习村歌的热情。于他们而言,文化活动不再是可有可无的生活点缀,而是实实在在地融入到百姓观念、生活和行为方式之中,成为美丽田园、幸福生活的一个重要载体。

动人村歌的背后,永不落幕的是农村生活的大舞台,那是来自乡野的“咏叹调”,也是属于农民自己的幸福声音。□

(除署名外,本文照片由鲍卫东拍摄)