建构与融合:视觉传达设计专业课程结构的现状与创新

2014-04-29李奎

摘 要:目前,我国高校的视觉传达设计专业课程结构存在着结构不合理、课程设置单一、学生写作能力有待加强等问题。要对课程结构进行创新,不仅要注重本专业应承担的社会责任,也要打破专业壁垒,注重课程结构与内容的前瞻性,开设高端技术课程。另外,地域文化是课程结构创新的重要资源,要在继承中创新。

关键词:课程结构 地域主义 资源

从学理层面进行独立的课程研究工作肇始于20世纪初。“课程”一词由拉丁文衍生而成,是由英国教育家斯宾塞提出的,学界一般解释为“跑道”,即学习的进度和过程。课程问题是关于教什么和如何教以及学什么、如何学的双向互动的实践问题,而课程结构是指课程各部分的组织和配合,即探讨课程各组成部分如何有机地联系在一起的问题。

一、课程结构现状

当下的视觉传达设计专业的课程设置及结构存在的问题主要有:

第一,课程设置的内容不能体现本专业的特色。专业的独特性、专属性在理论层面及认识层面始终没有明晰,内容假大空的现象、具体授课与大纲要求严重脱节的状况、内容与传统的平面设计课程设置暧昧不清的情况等诸多问题,使得该专业的特色不能得以彰显。

第二,专业课程结构严重不合理。正如《艺术教育大事典》指出的那样,专业设计艺术教育在专业划分与课程结构设置上,必须处理好三种关系:一是课程设置与社会需求的关系;二是课程设置与学生的发展状况与能力基础的关系;三是课程设置与知识发展需求的关系。在现实操作层面,缺乏系统思考,生硬拼凑,使得课程看起来饱满合理丰富,其实专业内在的学科属性与课程结构的前后衔接的合理性始终没有加以检视。

第三,长期以来,国内的艺术设计教育课程结构体系呈现出的共性是,基本由基础课程部分、理论课程部分和专题设计部分三个部分组合而成。经过系统的梳理,各部分的内容一般包括:1.基础部分,由光影素描、结构素描、设计素描、综合造型基础;静物色彩、设计色彩、形态与色彩研究;三大构成或设计构成原理等组成;2.理论课程部分,由各种设计史、工艺美术史、现代艺术史、美学、心理学、市场营销、广告学、广告战略等课程组成;3.专题课程设计部分,则是根据各专业的不同而分别开设,大部分视觉传达专业开设的课程有字体设计、书籍形态设计、书籍整体设计、编排设计、图形设计、装饰画、广告策划与设计、包装装潢设计、城市形象系统、空间展示、插画技术、印刷技术、摄影技术、网页与多媒体技术、专业方向进阶、毕业设计。

第四,课程设置单一。纵观国内的整个设计教育状况或具体到视觉传达设计专业,突出的问题是,课程的同质化、雷同化现象严重,院校的地域特色无法凸显。本科与专科学习内容几乎没有区别,只是学时不同而已;同级别院校的课程内容区别也不大,特色性课程缺乏,即使个别院校有,也只是简单的数量累加而已,并没有从课程结构上加以细致的对待。

第五,学生写作能力有待加强。学生经过三到四年的专业学习,其写作能力与提案表述能力依旧停滞不前,因为理论课程以教师讲授为主,学生不能有效地参与互动与写作训练,导致即使有不错的设计创意但表达不出或表达不清。

事实上,对于何谓基础,视觉传达设计专业的基础课程应该由哪些内容组成,这些基础课程与学生的未来学习发展有没有基础性的作用等问题,我们都要有一个明晰的认识。此外,对于理论课程的态度也有待改变,师生对理论课的重视远没有达到应有的高度,师资不匹配、学生对内容缺乏兴趣等问题一直是专业发展过程中不可回避的问题。

二、课程结构创新的原则

课程的结构与内容的创新,不能一直停留在理论层面上,需要针对学科属性以及专业特色做细致的科学系统的分析研究。需要把握的主要原则主要有:

第一,视觉传达设计专业作为设计教育重要的组成部分,不能忽略应该承担的社会责任。

沟通与传达是设计要解决的核心问题,设计基本上没有自我表现的动机及机会,其立足点更侧重于社会。从根本上说,“设计就是一种把艺术与人们的物质生活联系起来的创造性活动,人们通过这种创造性活动为人类的整个生活世界开创了一个美的生存和生活空间。”[1]学校的视觉传达设计教育在注重学术性、实验性的同时,也不能忽略自身的社会责任,有义务将自己的创造性应用到社会中去。

第二,打破专业壁垒,努力构建多样化的课程结构体系。除了传统的平面课程之外,还应该将姊妹专业课程加入进来,如界面设计、动态性设计,动画与音效音响等。像动态性设计中的字体设计问题是传统的字体设计教学无法解决的,传播的载体与媒介已经发生了质的改变,基于印刷前提下的字体设计在电子媒体上不能完全适用,必须调整改造。传统的课程和课堂教授法的优点不必赘述,但显而易见的是它在培养学生的独立思考力、批判力及解决问题的实践力方面明显捉襟见肘。所以像设计的方法论、批判性思维、人类学的田野考察等课程应该融合到课程结构中去。设计方法论可以让学生的学习尝试不再盲目,批判性思维的培养可以让学生更加有问题意识,所设计的作品更加有针对性,而非无病呻吟的自娱自乐。应该特别指出的是,很多专业也开设了一些设计调查的课程,但是基本上就是带学生出去走马观花式参观,无法触及专业本身的深度问题。人类学的田野考察是进行正式设计活动的基础,它可以使其后的设计过程有效开展。

第三,课程的结构与内容要有前瞻性。实践课程与就业课程要作为整个课程结构的有机组成部分,如设计管理课程,李砚祖认为,“设计管理可以理解为对设计活动的组织和管理,是设计借鉴和利用管理学的理论和方法对设计本身进行的管理,即设计管理是在设计范畴中所实施的管理。”[2]此外,应聘作品集的设计与指导课程几乎是个空白,事实上,它既是对几年的专业学习的系统梳理,也可以短时间内提升设计水平,增强职业发展的科学性与有效性。

第四,开设设计软件高端技术课程。国内的设计教育特别是高职院校的课程设计中包含大量的初级软件课程,给人造成一种学设计就是学软件的错误印象。初级设计软件知识的学习固然重要,但是不应该占用过多的课时,鼓励学生先期自行学习,现在由于社会培训教育的蓬勃发展,提供了很多基础软件学习的机会,学生完全可以通过参加短期辅导而掌握基本软件。入学之前必须掌握基本的软件,设计院校提供给学生的应该是高端的技术性学习内容。

第五,厘清基础课程、专业基础课程与专业课程的逻辑关系。

三、地域文化是课程结构创新的重要资源

伴随着普世文明的传播与全球化的洗礼,当下的设计教育实践凸显出文化趋同、理念雷同、个性丧失等诸多问题,扼杀了设计的多样性与创新性。事实上,地域主义作为一种设计策略,可以有效激发受众对多样性的具有地域特色的课程设计的特征及价值的自觉关注,从而解决设计领域的文化身份认同问题,即“姓什么”的问题。

在全球化的语境下,“人类在文化上正在趋同,全世界各民族正日益接受共同的价值、信仰、方向、实践和体制。”[3]在视觉传达设计领域,理论家及设计师们为了更好地传承本土本民族的文化,地域主义的设计思潮应时而生。

第一,地域主义是艺术设计原创性与个性化的基石。地域主义,作为一种独特的专注于特定地点和特质的设计理念与设计策略,在理论层面上常常被误解与质疑,人们将其等同于民族主义、民间文化,而在实践层面上却具有深远的影响。它作为一种对艺术设计领域中的国际主义的千篇一律设计风格高歌猛进式的挑战与修正,本土的理论家及具有创新意识的设计师们,在其地域文化中找寻激发本地设计振兴的力量源泉。

地域主义在对来势汹汹的全球化与国际化导致的设计领域的个性丧失与身份的消失的大背景下,传递出一种需要保持和彰显地域特征的强烈诉求,为人们建构文化认同提供了契机与手段。长期以来,国内的设计教育与设计实践领域一直借鉴与移植国外的理论与所谓的国际化的设计手法以及元素,导致设计的作品千篇一律,缺乏独特的文化内涵,没有识别度与记忆度。年轻一代的设计师在对他国及区域文化进行模仿,甚至已经产生深层的心理认同。对于地域文化的继承也似乎停留在拼凑临摹传统符号上。

讨论地域主义,当然不可避免地要讨论地域文化,它作为一个国家文化的重要的有机组成部分,使国家文化更加丰富多彩。一个国家的文化既包含有各地域的共同文化,也包含有各地域不同的固有地域文化。“地域文化其实就是最能够体现一个空间范围内有特点的文化类型,它表现在方言、饮食、民居、婚丧节庆、民间信仰等方面,它产生的原因是地理环境、移民、政治权力和行政区划、民族、宗教以及外来文化。”[4]

第二,地域主义在艺术设计中的运用策略。诸如秦陇文化、中原文化、晋文化、燕赵文化、齐鲁文化、巴蜀文化、荆楚文化、吴越文化、闽台文化、岭南文化等这样丰富的地域文化,我们在整体把握的同时,应该从差异化的角度深入挖掘其中的独特个性。在现实的实践中,艺术设计师们必然会面临如何将地域主义、地域文化与艺术设计有效结合的问题。笔者认为,可以从如下两个角度进行探索与尝试。

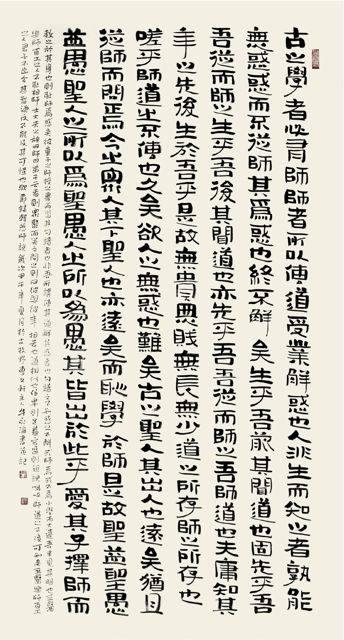

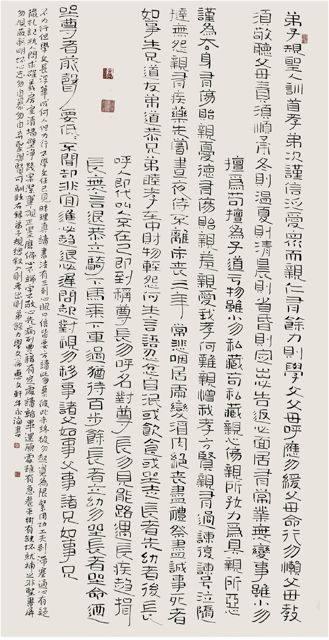

1.对传统文化心存敬畏,尊重“地方性”,并将传统文化元素运用到现代艺术设计实践当中,做到“古为今用”。

2.继承现代艺术设计遗产中先进的理念,以合理有效现代的艺术方法诠释传统和“地方性”。也就是说,我们同样可以用国际的方法和形式来表达中国的文化,就是所谓的“洋为中用”。

第三,地域主义文化是建构鲜明特色课程的重要资源。以南京高淳为例,它有着鲜明的地域特色,拥有独特的文化资源,如道场的神画像、戏曲、纸马、高淳方言等,应该被南京的设计院校所重视,在课程构建时积极将其引入。

综上所述,由于国内的现代设计教育的历程相对较短,而视觉传达专业的开设只是近几年的事,课程的构建在主客观上暴露出上述种种问题,唯有直面这些不足,才能为未来的专业合理发展搭建更好的结构平台。在对待课程结构设计方面,核心在于把握教与学、内容与社会的需求匹配以及学生知识发展与职业发展等。

注释:

[1] 金行征.德国柏林艺术大学视觉传达设计基础课程:视觉接触[M].石家庄:河北美术出版社,2011:7页

[2] 李砚祖.艺术设计概论.武汉:湖北美术出版社,2009:83页

[3] [美]亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪等译.北京:新华出版社,1998:43页

[4] 葛剑雄.中国的地域文化[J].贵州文史丛刊,2012(02)

作者简介:

李奎,南京视觉艺术学院设计系助教。研究方向:设计艺术学、设计批评。