中国山水画的形体结构造型特征

2014-04-29高兵

摘 要:中国山水画在世界艺术史上很有声望,是我国传统造型艺术之一,具有强烈的形体结构造型特征。从历史上来看,山水画的风格特点,是在一直不断发展变化着的。尤其是近代的山水画,在笔法、墨法的传统形体结构造型基础上,又有了些新的探索和发展。

关键词: 中国山水画 形体结构 树 石

[基金项目:南通大学校人文社科研究项目,绘画创作作品及其艺术语言研究;项目编号:13040376]

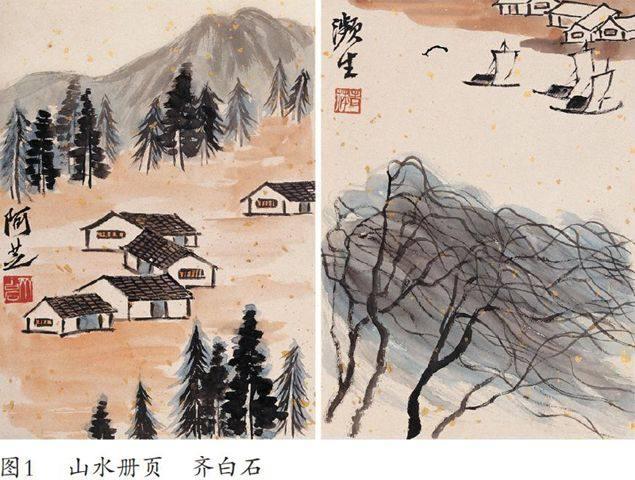

在中国山水画创作中,一直贯穿着对形体结构造型的理解,就拿山水画中的树木水草来说,要研究树木水草的生长规律,其意义决不是说要研究植物的科学标本,而是要探索研究各种树木水草生长的形体结构规律。清代的石涛是一位值得赞赏的山水画家,他一贯提倡“无法之法”,极力要求突破古人之法,对我国绘画的发展有很大的影响。石涛提出:“得乾坤之理者山川之质也,得笔墨之法者山川之饰也。” “画之理,笔之法,不过天地之质与饰也”[1],真实山水形体结构,皆是画中山水所需。谈画林木之法,“反正阴阳,各自面目,参差高下,生动有致”[2]。近现代国画大师齐白石老人随后提出:“作画妙在似与不似之间,太似为媚世,不似为欺世”[3]。他画山水(如图1 ),往往以寥寥几笔就将画面概括得很生动。这种用笔的准确大胆,如果不是对山水形体结构非常熟悉,是不可能办到的。他画山水,很能说明这一点,山峰整个是一个形体,却分成五六笔画成,每一笔代表了山体的一部分。其构图出奇出新,无常法而又合法,貌似平淡的笔调,大气磅礴、纯净明丽。在似与不似之间,把山水灵性的本质,或轻或重、或明或暗地表现出来,大开大合中又见细腻、朴素的善良与乐观的坚强。在那里面,每一笔似乎都含着家乡的泥土气息,每一根线条似乎都凝结着大自然的露珠,清新而华滋、深厚而通俗。

其实早在隋朝,中国画家对山水形体结构造型就具有相当准确的了解和把握了(如图2),隋代展子虔的《游春图》,从深空间上来看,山体分为前大后小几个主要形体结构,每一个形体结构作为一个体积单位去勾勒,这样,层次清晰,蜿蜒山势也容易掌握。再看山路上,有二人步行,四人骑马,一位白衣女子依门而远望,远处近处的树有直有弯,疏密错落,来回穿插。这幅作品在山水画发展史上具有一席重要的地位,描绘了达官贵人在风和日丽的春天踏青游乐的情景。画面上湖光山色,春光明媚。技法上山石树林勾勒无皴, 填以青绿色为主的厚重色彩, 用泥金描绘山脚,用赭石填染树干,俯瞰全景,人物布局得当,开隋唐时期金碧山水之先河,在早期的青绿山水画中非常具有代表性。全画以自然景色为主,放目远看:其青山耸峙,江流无际,花团锦簇,湖光山色,永波粼粼,人物、佛寺点缀其间。笔法细劲流利。在设色和用笔上,颇为古意盎然,山峦树石皆空勾无皴,但线条已有轻重、顿挫的变化。以浓烈色彩渲染,烘托出秀美河山的盎然生机。以线勾描物象,色彩明丽,人物直接以粉点染。其双勾夹叶法和点花法等对唐代李思训一派青绿山水产生很大影响。

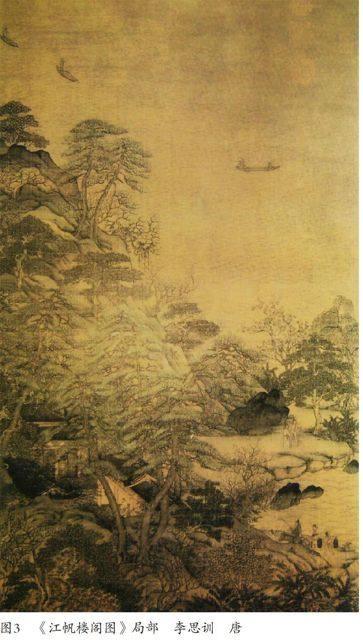

《游春图》的出现,结束了魏晋时期作为人物画背景的“人大于山, 水不容泛”的处理方式, 而变为以山水为主, 人物只作点景出现的独立完整的山水画, 具有与自然景物的空间关系相适应的“远山近水, 咫尺千里”的画面艺术效果,使山水画进入青绿重彩,工整细巧的崭新阶段。唐代李思训《江帆楼阁图》就深受展子虔的影响,画中画者用笔力遒劲的墨线勾勒山石轮廓,用重青绿色渲染;其树交相取势,整体葱郁, 富有装饰味,和有勾无皴的山石,起伏均匀的水纹,精丽工致的屋宇, 图案形状的夹叶,十分相称,而且还可以看出其中吸取域外绘画的迹痕。画面江天阔渺,风帆 斥流,微风划过水面波纹粼粼。山径层叠,各样林木错落参差,前景殿堂隐蔽于长松秀岭之间,松叶古意朴拙。画中数人,行旅骑马于蹬道者头戴中唐以后的头巾。画中建筑物依山势而盖,堂屋大门左右有廊,为适应地形环境将院门开在东侧,南北接廊,院子内堂室呈南北向,不是传统中轴对称型布局。画家采俯瞰构图法,观者可窥透堂屋院内,正房重檐歇山顶灰瓦覆盖,檐下均有斗栱。斗栱、梁柱用朱色粉刷,所谓“白壁丹楹”,与青绿山水相间,金碧辉映。

笔者甚至猜想,难道在隋唐时期,对山水的体形结构造型已经作为一种专门的研究学科了吗?他们对物象的认识,不是自然简单的表面模拟,而是熟练地按形体结构的方法去塑造和观察。

既然隋朝唐代的画家在画山水时已经能较好地分析山水结构了,那么在山水画中,也必然已经运用形体结构的造型方法去概括提炼。如果把汉代的画像石、画像砖与隋唐绘画相比较,汉代人模仿自然的能力,让人惊叹不以;但隋唐绘画技巧就显得更加成熟,而汉代人比较有初创时的生气,这是一种被动地质朴地模拟自然的倾向。隋唐山水画家,他们不是谨慎小心地对自然形体进行模仿,而是主动熟练地掌握形体,大胆地处理形体,锤炼形体,让山水形象精益求精。隋唐山水画艺术达到绘画史上的一个顶峰,和形体结构的发展有着密切的关系。我们再仔细研究一下隋唐山水画,将他们对山、水、树、房、人、草的概括结构形体的方法,和浮雕中的山水塑造来对照着观察的话,可以看到一个有趣的事:它们有一个共同的认识山水和其他物体的统一的基本方法——认识它的形体结构构成。

试用树作为一个例子。一个树的浮雕,它的形体结构构成认识,就是树干及树枝等。细部的形体结构构成就是叶,根等。把这种观察方式和认识方法,移用到山水画的勾画中去,那就是每画一笔,正好代表一个形体结构构成体块。这种用笔,基本上一直在用,直到今天。比如画树,古人有“树分四枝”之说。意思是指画树要四面出枝,才能表现出一棵树的立体感。再则,画树枝要注意取舍、概括,以达到简化,同时在画前面的树干时,多用浓墨,画后面的枝干时,多用淡墨来表现,使其具有远近关系和层次。这是前人经过长期的观察、提炼,而总结出来的,《芥子园画传》中把各种树枝的生长规律和形态概括为两种基本形态。即:“鹿角法”和“蟹爪法”。所谓鹿角法:就是枝条上挺如鹿角状,两枝交接处的内角多为锐角,也有成钝角的,但不宜取直角,因直角太呆板;所谓蟹爪法:就是枝条下屈,如蟹爪,如枣、柿等树,大体属于这一类。这“鹿角法”和“蟹爪法”都是树枝的形体结构造型的精彩总结。

画山水画的画家都知道,画树很难,往往就难在树叶与树枝的处理上。比如笔者自己画树,就怕树叶子在树枝上长不牢,便仔仔细细地将树叶一片一片认真地贴到树枝上。越是一丝不苟的贴,越是不在枝上长,急得满头是汗。后来,按树的结构去画,就好些了。不过要想画出的树即符合其生长结构,又符合艺术美的结构形式,是比较困难的,这要有一个长期练习的过程。你看一棵好的树,下笔要运转自如,一气呵成,如飞如动,有的树叶虽是与树枝不相联,但看过去它们就像是长在上面一样。

《芥子园画传》中有一句画诀是“石分三面,树分四枝”。[4]这里的“三面”是指石头的形体结构造型感,而不是光影素描中的分面法。这种形体结构造型感是依靠勾勒法表现出来的。具体来说,先用两三笔把石头的轮廓勾定,而后再用一两笔“破”之。轮廓便自然呈现出石头的形体结构, 而这一笔“破”,是为了让石头更具有形体感。所以说从形体结构造型上看,这一笔“破”,比轮廓的用笔更加重要。试想,如果每一个石头,都只画外轮廓形,那么画面将会是一堆扁平的石头。这样,整个的山川树林也都如此。所谓“树分四枝”,这是因为树的形体结构造型四面可见。不但可以看到左右和前面的树枝,还可以透过树叶,看到延伸到后面的一些树枝。画的时候,从树的主干开始,由上起笔向下用中锋画主干,运笔要加强顿挫转折,主干定好后,注意穿插四面枝干,树枝交叉的最小单位是三根枝条,这三条树枝以不等边三角形构成的状态呈现时最美。用墨要前枝浓,后枝淡,适当地把空间距离拉开。落笔时,从主枝上生出小枝,小枝上又生出小枝,层层生发开去自可形成“齐而不齐,乱而不乱”的效果和疏密相间、收放自如的风致。

中国山水画与西方光影素描的画树法有一个重要的不同点,就是不管什么种类的树,总要先定树干,再画树枝,最后才在枝上加叶。但在现实生活中所看到的树木,除非是树叶尽落,否则,树叶遮挡树枝,只能见到断续零星的树枝。中国山水画中画树的方法,实际上正是用形体结构造型原理去塑造物象的结果。所以对中国山水画家来讲,要观察树枝的形体结构造型,冬天要比夏天好得多。可见,中国山水画总是贯穿着形体结构造型的因素,这是中国山水画中普遍存在的现象。那么关于形体结构造型,到底指的是什么呢? 在现今的中国山水画,所应用的形体结构造型,包含了两个方面的内容:一是利用把景象概括提炼成一个或多个几何形的结合。例如,树干和树枝的最基本的几何形是一个上细下粗的柱形。树叶的最基本的几何形是圆形、半圆形、三角形和梯形。二是在绘画上结合散点透视来表现。

在山水画中山体庞大,树木繁复,笔墨变幻莫测。山、水、房、树、人在自然景观中,用形体结构构成概括的方法,是不能够直接使用的。更何况在唐代以前,山水画还不是一个独立的画种。但由于山水画是点和线的基本用笔组成的,所以,随着中国画线造型的发展,在创作山水树石等物象时,仍然要按照形体结构构成的造型认识方法而进行提炼。而且在创作山、水、房、树、人时,为使其形象明确肯定,这种按照形体结构构成进行勾勒造型的方法,更适合。举例来说,我们在高处俯视群山,看到的只是一丛丛莽莽苍苍的模糊影子。就算是离得比较近,树干和树叶也分不清楚,更别说见到石头上的纹路了。但是在所有山水画中,树干、树枝、石头皆清清楚楚,连树上的叶子,也是一个个勾画出来。这种绘画方法,是对形体结构构成的认识和远观的感性效果的结合。山水画中国人画了一千多年,看了一千多年,都感觉如此画法才对。

参考文献:

[1][2] 潘运告.中国历代画论选(下册)[M].长沙:湖南美术出版社,2007:148页,153页

[3] 陈传席.中国绘画美学史(下册)[M].北京:人民美术出版社,2002:612页

[4] [清]王概等.芥子园画传:山水[M].长春:吉林出版集团有限公司,2010:45页

作者简介:

高兵,南通大学艺术学院讲师,文学硕士。