可燃冰:唤醒的新能源

2014-04-29海川

海川

当今世界对常规石油天然气资源的消耗巨大,而常规石油和天然气等传统化石能源都是不可再生资源,越采越少。有专家估计,目前地球上的石油资源大致还可以用40年,天然气资源还可以用70年,煤炭资源还可以用190年。

目前我国能源消费结构非常不合理,煤炭占70%,石油占19%,天然气占5%,新能源仅占6%。面对大气污染防治的“紧箍咒”,我国未来的煤炭需求将呈下降趋势,而石油和天然气的对外依存度分别为57%和32%,煤炭对外依存度也达到8.13%。严重的资源短缺和环境压力成为制约我国经济发展的严峻问题。所以,开发新型的清洁替代能源势在必行。

国土资源部2013年12月17日宣布,当年6月~9月间,我国首次在珠江口盆地东部海域钻获高纯度新类型天然气水合物样品,俗称“可燃冰”。一旦投入商业开发,将对我国的能源结构产生重大影响。

这次发现的天然气水合物赋存于水深600~1100米的海底以下220米以内的两个矿层中,上层厚度15米,下层厚度30米,自然产状呈层状、块状、结核状、脉状等多种类型,肉眼可辨。最大特点是,样品埋藏浅、厚度大、类型多、纯度高。样品中甲烷含量最高达到99%,控制储量折算成天然气为1000~1500亿立方米,相当于特大型常规天然气规模,目前在国际上也非常罕见。

国土资源部地质勘查司副司长车长波称:“常规天然气世界上的储量是430万亿立方,页岩气是187万亿立方,煤层气是260万亿立方。它们加起来,还没有达到1000万亿立方的总值。”

据了解,1立方米的天然气水合物分解后可生成约164~180立方米的天然气,这种高效清洁能源被誉为“21世纪的绿色能源”。

车长波说:“我们多么希望未来天然气的消费总量越来越多,占的比重越来越大,改善我们的能源结构,治理我们的大气污染和雾霾。”

从战略意义和巨大经济价值出发,一个深入开展可燃冰调查研究和开发利用的热潮正在全球兴起,各国都在期待着这种未来新能源早日造福人类。

资源储量丰富

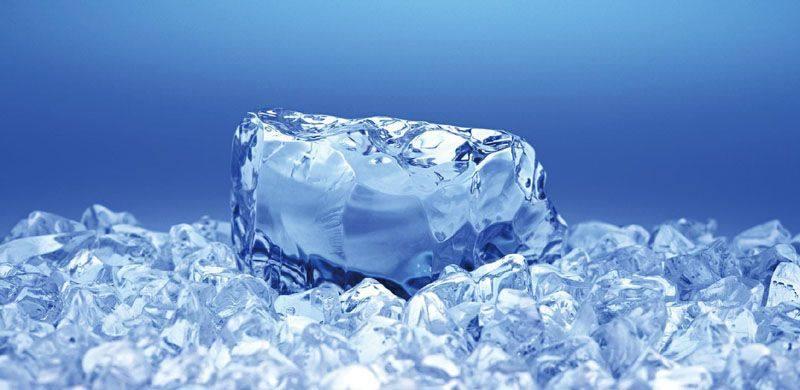

“可燃冰”又称天然气水合物,是天然气与水在较低温度和较高压力的条件下形成的一类内含笼形空隙的晶体,颜色呈乳白色,不透明,看上去像普通的冰块,但并不是冰,准确地说有些像酒精块。其主要成分是甲烷与水分子(CH4·H2O),甲烷占80%至99.9%,点火就可燃烧,因此又形象地称它为“可燃冰”、“易燃冰”、“气冰”或“固体瓦斯”。

中国石油大学教授、博士生导师陈光进表示,经过实验我们得知,1立方米可燃冰可转化为164立方米天然气和0.8立方米的水,其能量密度是煤和黑色页岩的10倍左右,而且在燃烧以后几乎不产生任何残渣或废弃物,污染比煤、石油、天然气等要小得多,是一种能量密度高的环保能源。

“可燃冰”大多分布在深海沉积物或陆域永久冻土中,资源储量非常丰富,具有广阔的开发前景。迄今世界上已探明的“可燃冰”资源量相当于全球传统化石能源(煤、石油、天然气、油页岩等)贮量的2倍左右。海底“可燃冰”分布的范围约占海洋总面积的10%,达4000万平方公里。

据统计,全球现已累计发现超过230个可燃冰矿区。有专家估计,仅全球海底“可燃冰”资源可供人类使用1000年。据悉,在日本附近海域分布广泛的可燃冰,埋藏量足够日本使用100年。

根据地质条件分析,墨西哥湾、西非、北冰洋、日本海、南海、东海、青藏高原地区可燃冰储量丰富。2004年中德联合科考队的“太阳号”考察船在南海海底发现了当今全球最大的碳酸盐结壳,面积达430平方公里。2009年夏,中国成为世界上第一个在中低纬度冻土区发现“可燃冰”的国家。

据推测,南海“可燃冰”存储量约相当于680亿吨石油,此外,青海省也发现相当于350亿吨石油储量的“可燃冰”。国土资源部准备将调查对象扩大至国内全部区域和周边海域。专家估计,我国“可燃冰”的资源储量接近于我国常规石油资源量,约是我国常规天然气资源量的两倍。我国南海西沙海槽、台湾西南陆坡、南沙海槽、冲绳海槽海底可能存在大量的天然气水合物资源,可以满足我国今后数百年的能源需求。

大国争相探究

储量丰富的“可燃冰”将是传统化石能源的最佳替代能源,也成为各国高度关注的具有商业开发前景的新能源。

目前,全球至少有30多个国家和地区在进行可燃冰的研究与调查勘探。美国、俄罗斯、英国、德国、加拿大、日本、印度、韩国、巴西等国都从能源储备战略角度重视天然气水合物的调查研究工作。它们将此作为政府行为,投入巨资,相继开展了本国专属经济区和国际海底区域内的调查研究和资源评价。

1965年,前苏联首次在西伯利亚永久冻土带发现天然气水合物矿藏——麦索亚哈气田,这成为全球迄今为止唯一一个对天然气水合物进行商业性开采的气田。从20世纪80年代以来,前苏联又通过海底表层取样和地震调查相继在黑海、里海、贝加尔湖、鄂霍次克海等水域发现了天然气水合物,并进行了区域评价。

美国于1969年开始实施可燃冰调查。此后,以美国为首的深海钻探计划(DSDP)及其后续的大洋钻探计划(ODP),相继在中美洲海沟陆坡、太平洋秘鲁海沟陆坡、大西洋布莱克洋脊、墨西哥湾、加利福尼亚北部海域、北海、日本近海、北大西洋的斯瓦尔巴尔特陆坡、尼日利亚近海等地点发现了天然气水合物。1998年,美国把可燃冰作为国家发展的战略能源列入国家级长远计划,计划到2015年进行商业性试开采。

日本陆上资源匮乏,约95%的能源需从国外进口,于是日本近海的天然气水合物就成为“关注”的对象。早在上世纪90年代初,日本就开始对可燃冰进行研究,政府重视,大量投入,目前勘探、开采试验等都取得了重要进展,已处于世界领先地位。

去年3月12日,日本大张旗鼓地宣称发现了“最大新型能源”的消息:日本经济产业省称,由日本石油天然气和金属矿产公司领导的实验小组当天从爱知县附近深海的可燃冰层中提取出甲烷,成为世界上“首个掌握海底可燃冰采掘技术”的国家。随后,日本石油天然气和金属矿产公司也表示,“争取在2019年3月前将可燃冰技术投入使用,并期望届时带来一种较为洁净的能源供应。”

中国对天然气水合物的研究与勘查起步较晚,上世纪80年代,开始研究海底可燃冰的勘探;1999年起,国土资源部设立海域天然气水合物资源调查专项,并先后在南海海域和祁连山冻土带钻获实物样品;2011年,国务院又批准设立了新的天然气水合物国家专项。

这些年,我国对可燃冰资源的调查和研究,取得了一些突破性成果。第一,证实了我国南海存在可燃冰资源,发现了南海北部陆坡可燃冰资源有利开发区,评价了该区域可燃冰资源的潜力,并确定了东沙、神狐两个可燃冰重点目标;第二,陆域勘察可燃冰资源取得重大进展,证实了在我国广阔冻土区蕴藏着丰富的可燃冰资源;第三,有了较强的科技和管理人才队伍以及技术准备。

2007年5月1日凌晨,中国在南海北部的首次采样成功,证实了中国南海北部蕴藏丰富的天然气水合物资源,从而成为继美国、日本、印度之后第4个通过国家级研发计划采到水合物实物样品的国家,标志着中国天然气水合物调查研究水平已步入世界先进行列。

从中国地质调查局油气资源调查中心获悉,2013年8月11日,“祁连山及邻区天然气水合物资源勘查”项目组时隔两年后再次在青海省天峻县木里镇DK-9科学钻探试验井中成功钻获天然气水合物实物样品。此次钻获的样品主要产于细砂岩及泥岩、油页岩裂隙中,位于188.20米~209.45米区间,单层厚度超过20米。

中国地质调查局青岛海洋地质研究所研究员栾锡武表示,我国可燃冰开发目前仍处于调查实验阶段,已形成由国家调查专项、国家“863”计划项目、“973”项目的可燃冰勘查投入体系。中国科学院于2004年组建了 “广州天然气水合物研究中心”,研究内容涉及天然气水合物合成、物性测试、开采模拟、成藏机理、资源评价等领域。

日前传出消息,依托国家重大基础研究计划(973计划)项目,我国科学家历时5年艰苦努力,首次建立起我国南海天然气水合物基础研究系统理论,取得一系列重要研究成果和创新性认识;今年1月,这一名为“南海天然气水合物富集规律与开采基础研究”的973科研项目,通过了国家科技部组织的验收。

南海天然气水合物富集规律与开采基础研究项目由中国地质调查局主要承担,重点围绕我国南海北部陆坡天然气水合物有关的成藏条件、成藏过程动力学、成藏富集规律等关键科学问题开展深入研究,取得了一系列重要研究成果和创新性认识。

可燃冰何时才能投入商业开发备受关注。车长波去年底透露,国土资源部将按照国家规划部署要求,未来做好三项主要工作:加快可燃冰勘查评价和重点靶区钻探取芯工作;开展可燃冰成藏机理和富集规律等理论研究;加大可燃冰试开采及环境评价等关键技术攻关力度,力争早日实现可燃冰开发利用,为提高中国清洁能源保障程度努力。

中国地质调查局基础部主任张海啟预计:“我国可能会在2020年前后突破天然气水合物开发的核心技术,大约再经过10年左右的提升,到2030年前后能够实现天然气水合物的商业开发。”

多重难题待解

查清深藏海底或陆域深处的可燃冰储量绝非易事,进行商业开采更加艰难。

中国海洋局主办的《中国海洋报》去年4月评论称,“可燃冰虽然发展前景广阔,但目前资源量还不明确,也缺乏安全环保的开采技术,这是目前可燃冰开发中面临的突出问题。”

全球可燃冰的勘探开发还处于初级阶段,赋存条件、形成机理和分布特征的认识存在不足,对地质构造的负面影响约束可燃冰开发进程。美国、加拿大、日本、中国处于可燃冰勘探开发的前沿。可燃冰易探难采,开采面临环境污染、地层坍塌甚至诱发地震和储运不便等问题。

栾锡武介绍说,水合物的开采比油气的开采具有不同的特点,这主要是因为水合物在海底以下沉积层中是以固体形式存在的。同时,水合物对温度、压力条件非常敏感,温度、压力条件改变以后很容易气化,不像煤、原油那样具有很好的稳定性,如遇减压会迅速分解,极易造成井喷,甚至形成海洋地质灾害。所以很难采用挖煤的方法对水合物进行开采,其难度比常规海上油气钻探要大得多。

另外,甲烷水合物开采面临的一个巨大问题就是甲烷气体的释放。甲烷属于温室气体,如果开采不当,甲烷气从水合物中溢出而不能被很好收集利用,那么它就可能会扩散到大气中,增强温室效应,影响气候变化。

目前各国常见的开采技术包括降压开采法、注热开采法、置换法等,日本2013年采用降压法成功提取出甲烷,开采成本较低,适合大面积开采,是最有前景的一种技术。专家认为,从可燃冰中成功分离出甲烷气体是技术上的突破,至于商业化开采,还有很大的距离。

加拿大2001年通过注热开采法首次生产出燃气,但在生产过程中消耗能量超过产出的气体;置换法开采速度慢;注入试剂法成本偏贵,这些方法的研究较少。

此外,开采成本巨大也制约着可燃冰的商业化运作。据日本推算,采用减压法开发成本相当于日本液化天然气(LNG)进口价格的2倍,随规模及技术进步成本有望下降70%以上。

美国能源部资料显示,目前的可燃冰开采成本平均高达每立方米200美元,相当于每立方米天然气的成本在1美元以上,远高于页岩气。未来可燃冰开采成本的下降有赖于油藏特征的认识和工艺的成熟程度。

“可燃冰”开发利用仍有一系列问题需要解决,商业化开采尚需时日。海上可燃冰开采至少要等到30年后,而陆上可燃冰开采也需等到10-15年以后。

“环境问题不可不考虑,技术突破确实也是难题。具体而言,如果真的确定将可燃冰作为能替代石油的战略资源,那么,中国就要加强自己的技术储备,并在条件允许的情况下,借鉴其他国家的先进技术。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为,“这应该是中国未来要着力了解的方向。”

栾锡武也表示,茫茫大海,广阔海域,要找到埋在海底的可燃冰,必须得有先进的海底探测技术和设备,我国从2000年以后才进行技术的跟踪,主要原因就是技术条件的限制。很多海洋技术,我国还很欠缺,而国外对我们采取技术封锁。所以,发展自主创新的先进的海洋技术是勘探可燃冰的必要之路。