研究城市化进程中城中村改造问题

2014-04-29樊盛

摘 要:我国城市化发展的不断提速,全面促进了社会经济的发展,提高人民的物质文化生活水平。同时,过快的发展也带来了一定的社会问题。城中村是我国快速城市化进程中的一种普遍现象,其存在严重影响了我国的城市化进程。城中村的形成原因有很多,其中最根本的是传统城乡一元管理体制的存在。城中村的存在也带来了诸多的问题,国内外学者对于城中村的改造进行了一系列的探索。本文针对城中村形成的原因和存在的问题,结合国内外城中村改造的模式与经验,提出了进行城中村改造的建议与对策。

关键词:城市化;城中村;改造;措施

引 言

具有中国特色的城市化模式创造了举世瞩目的发展成就,十分显著地提高了我国的现代化进步水平。随着社会改革的不断推进,提高城市化发展水平是当前建设、规划、管理工作者们重点研究的问题,是相关工作人员管理水平和工作能力的集中体现,城中村改造过程中的经济融合、发展结构优化都是社会重点关注问题。针对其改造过程中的各个环节进行的分析也是社会发展重要研究的领域之一,对于进一步提高城市化建设发展有着重要作用。本文结合目前一些地方城中村改造的做法和经验,针对城中村改造提出了自己的宝贵意见,仅供参考。

1 城市化进程中的城中村问题简介

城中村的出现是城市化发展进行到一定程度出现的产物,在属性特征方面兼具城镇和农村的双重特点,是中国快速城市化进程中出现的普遍现象,它不仅阻碍了城市化的发展,也在一定程度上影响城区居民水平,甚至成为影响和制约社会加快发展、统筹发展、和谐发展的重要因素。

1.1 城中村的形成过程

城中村产生于在经济快速发展、城市化不断推进的过程中,多位于城市区边缘、城市近郊、工业园区、产业园区等城市规划区范围内,是围绕原有农村居住地形成的人员聚集地区,其拓展领域与当地城市化发展程度息息相关,很多区域的经济发展和基础设施业已成熟,但居住者的户籍、土地权属、经济组织和行政机构等管理要素改革却相对滞后,仍保留原农村管理体制,不能很好地适应所属城市和开发区域的发展需求。

1.2 城中村存在的主要问题

1.2.1 土地管理缺乏依据

现阶段城中村的土地性质仍未发生变化,依旧属于农村集体所有,然而随着社会的全面发展,但实际上其交通设施、商业和基础设施的完善水平已经和城市无异,其使用功能基本上等同于国有土地,其土地价值与城市国有土地相当。这种情況使得城中村土地在使用和管理方面出现了一定的分歧。

同时,随着城中村人口和经济规模的不断扩大,往往在进行城市规划和管理时,会将这部分区域列入其中,然而受限于管理组织和体制的完善性,很多城中村仍然保留着村民委员会,未能根据实际需求设立居民委员会,由村委会主导行政管理使得农村集体经济组织的管理比重增大,导致管理功能形成了交叉,职责不明。

1.2.2 人口素质偏低

人口流动性大是城中村的一大特点,而且这部分人员的组成比较复杂,个体素质区别很大,来自不同地区的群体带来了相异的价值观和行为习惯,给管理工作带来了一定的难度。另外,城中村的居民多为一些底层劳动者,从事的工作层次较低,囿于所受教育水平不高,这部分人员进取动力不足,缺乏创新竞争的动力。在行为规范和道德素质方面也同样存在着一定的不足之处,如公共卫生意识差、不遵守交通规则等,并未完成从农民到市民的社会身份的转变。

1.2.3 土地使用混乱

在区域城市经济发展的促进作用下,众多城中村的土地价值不断攀升,出现了很多“子女分家、兄弟分家、女儿回娘家落户、拆迁安置、征地安置”等不良现象,究其根本原因是处于私利的集体土地索求。有的村每户各有一个老宅基,然后每户划分一个新宅基,再加上有些村民将自留地、菜园地私自变为宅基地。

由于一户多基的客观存在,周边乡镇的一些农民,特别是在外打工多年的农民进入县城,使得私下的土地交易行为不断泛滥,出现了多种不合乎法律法规的交易行为,造成了混乱的土地交易局面。甚至部分村民联合不法开发商,在未获得许可的情况下,开发出售小产权商品房,给县房地产市场造成了严重的干扰。

1.2.4 规划缺乏统一科学性

科学合理的规划是城中村发展的首要条件,然而现阶段由于管理体制和人员组织方面的不足,使得城中村处于城市规划的边缘性,在进行监管时往往会被忽略,这使得众多城中村在建筑发展整体规划水平较低。同时,混乱的土地交易市场,使得居民私搭乱建现象极为普遍,限制着地区整体居住环境的水平提升。

1.2.5 基础设施不完善

虽然当前的城中村在基础设施建设方面有了很大的进步,但随着人员的进一步聚集又出现了新的问题。一些城中村缺乏必要的给排水系统,环保绿化工作相对滞后,环卫工作未能落到实处,存在交通和消防隐患。更为极端的地区形成了违反社会主义精神文明建设的“黄、赌、毒”集散地,极大威胁着周边区域的社会发展和治安管理。

2 提高城中村改造水平的措施

2.1 提高政府综合管理投入

城中村的改造管理,离不开国家公共权力的支持,同时基层城镇管理人员要承担起应有的义务,坚持“公平、公正、公开”的施政原则,详细具体地考虑多方因素,协调满足各主体的利益诉求,在不损害百姓的利益的前提下,遵循市场经济规律,让参与改造单位在这一过程中获得应有的收益,激励其进一步实施合理科学的改造工程,形成良性循环。

2.2 开发前进行科学规划

城中村是随着城市经济规模不断扩大而产生的,在初期其矛盾问题并不突出,这使得当地的管理者未能给予足够的重视,没有及时解决的城中村问题诱发了众多城市化发展的“疑难杂症”,这给人们敲响了警钟。因而,在进行改造初期就应通过研究当地客观因素,在遵循相关发展规划的前提下,对城郊区、城市边缘地带等潜在城中村发展区域进行调查,了解它们的现状,将其列入城市规划管理范围,对土地使用进行严格控制,做到合理规划,绝对不能让城中村在无序的情况下任意发展。

2.3 维护村民的基本利益

城中村改造中的主要矛盾是各主体间的利益,在改造安置或补偿方面未能与村民达成一致。在城中村改造时,拆迁村民户籍将划入城市管理,令其身份变为城市居民,并给予合理的补偿,在维护其利益要按照城市居民的管理标准条例执行。

2.4 提高城中村人口素质

文化水平和道德素质同样是决定城中村改造工作进行顺利与否的重要因素。村民长时间的乡村地区聚居生活,思想观念未能与时俱进,文化技术还比较匮乏,缺少竞争进取的精神。只有转变他们陈旧的思想观念,提高他们的文化水平,培养他们特定的技能,授之以渔,才能为城中村的改造减小阻力。

3 城中村改造应注意的几个问题

3.1 深入了解村民对“城中村”的改造要求

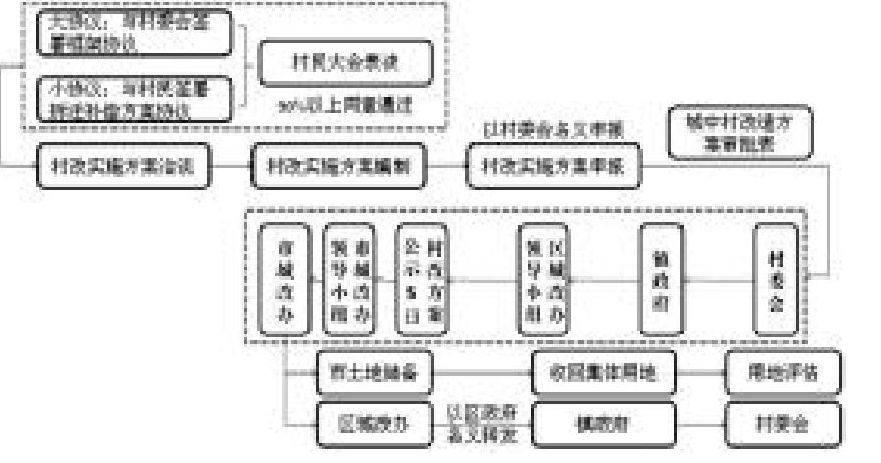

城中村改造涉及土地与房屋,大部分村民的关注重点在于:房屋拆迁赔偿标准和经费是否能满足要求和得到确切落实;按照审批建造的住房面积是否会减少;是否一刀切都要建多层和高层,部分离城区较远的地方是否还可以建连体式农居;住房环境改变了,是否会影响基本生活;统一建多层、高层,房屋的质量和安全能否保障等等。图1为城中村改造审批规范流程:

3.2 改造办法要贴近地区实际情况

城中村改造的确定,要在对当地实际情况进行详细研究调查的基础上完成,合理的改造方式能够节约人力物力,同时也不会影响地区的社会和谐,能够更大程度上获得村民的支持,目前城中村的改造方式主要包括以下三種:

(1)维持现状,局部整治。针对一些规划建造较为整齐的区域,可在其原有基础设施建设的基础上,对不足之处进行整改,将其列入城市整体规划要求,因地制宜,结合实际开展城中村改造工作。

(2)全部拆除,集体改造。在未进行整齐规划中心城区,由于这些零乱建筑、较差的基础设施以及脏乱差的环境,使得其利用空间较少,可进行整体拆除,全部改造。

(3)延续发展,局部改造。对离中心区较远的一些城中村,因与主城区有一定距离,可通过政策引导,综合整治和市场调节的方式,分期分批进行改造。

3.3 城中村改造规划要体现整体性

在以往的城市发展过程中,由于忽略了问题的严重性,城中村现象的过度泛滥引起了严重的社会问题。随着城市化进程的加快,将会有更多的城中村产生。为了吸取以往的教训,改变推进城市化产生城中村,通过改造城中村,来进行推进城市化的恶性循环,必须坚持在进行城中村改造的同时,加强对城边村和城外村的控制,为高起点推进城市化打下良好的基础。

4 结 语

在我国社会经济全面发展的时代背景下,以点带面城市化发展模式,使得城乡结合部的发展有了很大的改观。那些原来紧挨着城市的那些农村全部或大部分耕地被用作城市建设,出现了城中村现象。城中村在城市高速发展的进程中,滞后于时代发展步伐,游离于现代城市管理之外,居民生活水平低下,这是农村村落在城市化进程中,耕地被征用后农民转为居民,却仍然在原村落居住现象导致的一系列问题,针对这些问题进行的研究对促进城市化发展有着重要意义。

参考文献

[1]陈柳钦.我国城市化进程中的城中村现象及其改造[J].管理学刊.2010(06).

[2]徐国玲.我国城市化进程中的城中村问题[J].经济与社会发展.2008(05).

[3]刘玉娜.城镇化进程中有关问题的思考——城中村改造[J].小城镇建设.2004(10).

作者简介:樊盛(1980-),男,本科,工程师,主要从事规划设计工作。