环境规制与地区经济增长效应分析

——基于中国省际面板数据的实证检验

2014-04-28李胜兰林沛娜

李胜兰,申 晨,林沛娜

(中山大学岭南学院,广东 广州 510275)

环境规制与地区经济增长效应分析

——基于中国省际面板数据的实证检验

李胜兰,申 晨,林沛娜

(中山大学岭南学院,广东 广州 510275)

环境规制直接影响企业的成本和收益,进而对地区和国家的经济绩效产生作用。同时,环境规制间接促使企业改善环境质量、树立 “环境责任”的良好形象,赢得声誉价值。本文基于环境规制对经济增长作用机制的理论分析,使用1997-2010年中国30个省份的面板数据进行了相关实证检验。研究表明,全国范围内,环境规制强度与经济增长之间不存在统计意义上的显著关系,但东部和中部地区则分别呈现倒 “U”和 “U”型关系,西部地区在立法层面虽具 “U”型特征,却因追求短期经济利益导致环境规制在执行过程中失效。此外,规制工具还可通过限制环境污染物的排放与资源的消耗间接促进经济绩效的提升。

环境规制;地区经济增长;传导机制

一、引 言

经济发展伴随着环境问题的加重,已被不同国家的历史经验所证实(彭水军、包群,2006)[1],中国近年来历经的环境问题也日益成为经济发展的焦点。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,中国 “十一五”规划纲要提出建设资源节约型、环境友好型社会的目标;“十七大” 报告首次提出 “生态文明” 的理念;“十八大” 进一步提倡 “加大生态文明建设”;十八届三中全会更是将生态文明建设作为 “五位一体”总布局中的重要一环,要求建立系统完整的生态文明制度体系。国家的一系列政策无疑要求环境保护与经济发展相辅相成,二者走可持续发展之路。然而,在市场经济实践中,环境保护与经济发展常表现为矛盾统一体,呈现出两难格局(张红凤等,2009)[2]。鉴于环境资源的公共物品性质和环境问题的负外部性,以及微观经济主体机会主义的存在,环境问题靠市场机制自身难以解决,因而环境规制被视为矫正市场失灵的重要工具。但是,在微观层面上基于减排导向的环境规制虽然能控制企业的污染排放行为,却不可避免的增加了治污成本,影响企业的竞争力(沈能,2012)[3],从而束缚经济绩效的提升。我国现行的环境规制能否使得经济增长和生态环境保护在此消彼长中达到某种均衡?在降低环境污染、提升环境质量的同时,促进产业结构升级、经济转型与可持续发展?笔者认为,分析环境规制对经济增长的作用机理以及实证检验环境规制的经济效应等问题具有较强的理论和现实意义。

二、文献综述

现有文献中,环境规制强度与经济发展水平之间的关系主要有三种观点:(1) “不利论”。其理论基础是“合规成本说”,以Gollop和Roberts(1983)[4]、Barbera和McConnell(1990)[5]、Walley和Whitehead(1994)[6]等为代表人物。持 “不利论”观点的学者认为,环境规制给企业造成新的成本因素,称之为 “合规成本”,为企业带来 “额外”负担,降低产出和利润水平,削弱企业竞争力。除此以外,企业的污染控制支出可能会挤占其它生产性投资,在资源有限的情况下,环境规制将间接增加企业的机会成本。(2)“有利论”。其理论基础是 “波特假说”(Porter&Van der Linde, 1995;Porter,1996[7][8]。该派学者认为,选择适度的环境规制强度,能够激发企业创新,催生生产过程与产品的 “创新补偿”效应(即工艺创新补偿和产品创新补偿),进而降低企业成本,并能进一步带来技术扩散效应,提升企业的生产率,同时实现企业自身结构和产业结构的优化升级,最终提升产业的市场竞争力。然而,“波特假说”有两个前提条件:一是资源配置、技术和消费需求等条件是可变的动态模型;二是环境规制工具必须是 “恰当设计的”。(3)不确定的 “综合观点”。“综合观点”者认为,综合效应的结果是不确定的,或者说对不同的市场主体是不一致的。

近年来,国内学者分别从国家、地区、产业或企业等层面对环境规制与经济发展的关系问题进行了实证检验,结果不尽相同。王文普(2012)[9]认为,中国的环境规制总体上并未阻碍经济增长,竞相降低环境标准反而会阻碍地区经济的良性发展。熊艳(2012)[10]指出,中国的环境规制与经济增长从长短期上看都呈U型关系,显著性随时间推移而上升。为避免国家或地区层面的研究可能存在数据加总问题,一些学者将研究视角延伸至产业部门甚至微观企业。傅京燕和李丽莎(2010)[11]对制造业的研究发现,中国的污染密集型产品并无比较优势,且环境规制对比较优势的影响呈U型。涂红星、肖序(2013)[12]的实证检验发现,环境管制也没有降低水污染密集型行业的经济绩效。

尽管围绕环境规制与经济发展的关系进行研究的文献很多,但是并未获得一致的实证结论,这可能是由于缺少对环境规制影响经济绩效传导机制的系统性总结,使用的环境效果变量也比较单一。本文试图在已有研究基础上做出以下贡献:第一,基于环境规制影响经济增长的作用机制设定实证模型进行验证;第二,使用主成分分析从多个环境污染和资源消耗指标中选取公共因子,综合衡量生态效应;第三,结合东、中、西部的区域特征,对环境规制的作用差异进行原因剖析,并提出相应的政策建议。

三、环境规制影响经济增长的作用机制

由理论分析可知,环境规制直接影响公司绩效,对控排企业的净效应总和构成了其对部门经济的净作用力,并最终形成对地区和国家经济绩效的净影响。环境规制对企业的影响根据作用渠道又可分为直接和间接两种传导机制(如图1所示)。

图1 环境规制的作用机制示意图[9]

(一)直接传导机制

直接效应具有积极与消极两面性。积极效应表现为:(1)刺激企业技术创新,确立竞争优势。随着环境规制强度的提高,政府对相关产业的政策倾斜将为企业带来创新契机,推动新型环保材料和设备的开发以及生产工艺的完善,这种产品(创新)补偿效应使得产品价值增加或生产成本降低。环境规制还会促使企业开发污染控制技术以优化其生产过程或废物管理,提高资源的生产率,这种效应被称为过程(补偿)效应。产品补偿和过程补偿效应的共同作用,有助于企业通过创新确立和保持竞争优势。(2)提高市场准入 “门槛”,防止新竞争对手进入。环境规制政策实施后,现有企业由于治污技术成熟和规模经济享有更大的成本优势,这种阻碍新企业进入,减少行业竞争的作用被称为进入壁垒效应。企业也可能受制于环境约束进行减污投资而造成绩效的下降:(1)提高企业的生产成本和交易成本,导致需求下降。环境规制致使排污税/费、排污许可证、投入品价格等直接生产成本和污染测量监控、与政府和供应商谈判等交易成本提高,不利于简单再生产与扩大再生产,由此导致的销售价格上升也可能会降低产品的需求。(2)占用稀缺资源,挤占生产性投资。新的减污设备和生产工艺的开发使用需要大量前期投资和人员培训,向新设备的过渡也需要一定的转换成本和报废成本,同时企业的稀缺资源,如高素质的人才等被用于改善环境质量,导致生产性投资被挤占,资源利用效率也受到限制。

(二)间接传导机制

环境规制产生的外部压力会迫使企业改善环境质量,向社会传达 “责任投资”和 “绿色投资”的信息,从而给企业带来各方利益相关者的反馈效应。环境规制影响企业经济绩效的间接传导机制如下:(1)促进产品差异化,创造新的需求。随着消费者对环境保护的重视,绿色产业和环境责任履行程度较高的企业越发受到市场的青睐。环境规制可促使企业把被动的减污转化为主动的环境治理投资,带来难以被模仿的产品差异化特征,在竞争中脱颖而出,提高产品的销量和附加值。(2)提高企业的品牌和声誉,培育无形资产。利益相关者理论和企业社会责任理论揭示了企业文化、声誉等无形资产的重要性,提高环境质量为企业赢得品牌和声誉,扩大社会认可度和影响力,无形资产价值的上升还可改善公司在资本市场上的表现。(3)提高利益相关者的忠诚度,降低风险和营运成本。企业减少环境污染的努力有利于提高消费者、供应商、员工等利益相关者的忠诚度,降低企业的风险和营运成本,例如减少高素质员工的流动,降低融资难度和成本,减少原材料价格和保险费等。与政府当局的良好关系还可以减少企业的合规成本,如税费、许可证成本、罚金和诉讼成本等。

由此可见,环境规制对企业经济绩效的影响具有很大的不确定性,其净效果取决于企业特征、环境问题、政策工具、产业结构和区位特征等多种因素作用下的直接和间接传导机制影响程度的相对大小以及机制间的相互作用。

图2 环境规制对企业绩效影响的直接和间接传导机制

四、实证分析

(一)模型

基于上述机制分析,本文参照目前相关学者的主要研究思路,将实证方程设定如下:

其中,IAVPC为经济增长的代理变量,ER为环境规制强度的变量,F为反应生态环境质量的变量,X为其它相关控制变量,ui和γt分别代表个体效应和时间效应,εit是随机扰动项。

对于模型的估计结果,我们主要关注以下几点:(1)环境规制变量与经济增长的直接关系呈现何种规律,即系数β1与β2;(2)在我国,环境规制对于经济增长的间接作用效应,即系数β3;(3)东、中、西部是否会由于区域性差异而呈现出不同的结果表现。

(二)变量和数据

本文使用1997-2010年中国各省区市的面板数据,数据来源为1998-2011年各省区市统计年鉴、《中国统计年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国劳动统计年鉴》 和 《新中国六十年统计资料汇编》,使用现价统计的变量均剔除价格因素,抵减为1991年的不变价。

对于被解释变量的选取,以人均工业净产值(万元)(IAVPC)作为经济增长指标的代理变量。因为工业的发展是影响环境问题的最主要因素,且我们在测算环境质量的变量指标时,主要选取了工业废水、废气和废物等排放量以及工业资源使用量作为地区资源环境指标的刻画,因而以人均工业净产值作为被解释变量能确保回归方程的一致性。

如何准确度量环境规制强度(ER)当前仍是难题,国内外学者设计的衡量标准主要遵循五种思路:(1)环境规制政策的数量和质量,基于数据可得性,学者通常以环境规制法律政策的多少考察环境规 制 强 度 的 高 低 (王 兵 等,2010;Low, 1992)[13][14]以绿色指数即地方政府颁布的法令数量来度量环境规制强度;(2)环境规制政策的执行力度,包含规制机构对企业排污的检测次数(Brunnermeier&Cohen,2003)[15]、排污费收入(Levinson,1996)[16]等代理指标;(3)企业的遵循行为,如污染治理和控制支出占生产成本或产值的比重(Berman&Bui,2001;沈能等,2012)[17][3]等;(4)污染控制的实际效果,包括污染物排放量的变化(傅京燕、李丽莎,2010;李玲、陶锋,2012等)[11][18]和不同污染物排放密度(Cole&Elliott, 2005;张文彬等,2010)[19][20]等;(5)人均 GDP(收入)(Mani&Wheeler,2003;陆旸,2009等)[21][22]。据此,为综合考量地区环境规制强度,本文分别用 “当期设立的地方环保法规、规章和标准量(LAW)和滞后一期的累计设立的地方环境规制政策的数量①中国环境法制体系包括环境法律体系以及国家和地方环境保护标准体系。环境法律体系又称立法体系,我国主要由宪法、环境法律、环境行政法规、环境部门规章、地方环境法规、地方政府环境规章和其他环境规范性文件7个层次构成。环境规制政策从颁布到施行一般都历经数月,环境规制效应通常亦具有滞后性,因而本文在考察环境立法效应时,在模型中同时加入了当期设立的地方环境法规、规章和标准数和累计设立的地方环境规制政策的数量(滞后一期)。(CELAW-1)”以及 “工业污染治理投资完成额占工业增加值的比重(PCIAV)”两类指标作为衡量政府环境立法和实施状况的代理变量②感谢匿名审稿专家的建议,本文的初稿只采用累计设立的地方环保法规标准数作为环境规制强度的替代变量,但匿名审稿专家认为单纯的环境规制政策数量指标不足以全面衡量地区环境规制强度,且不可忽略我国环境保护的执行意愿。。

表1 R的特征值和特征向量

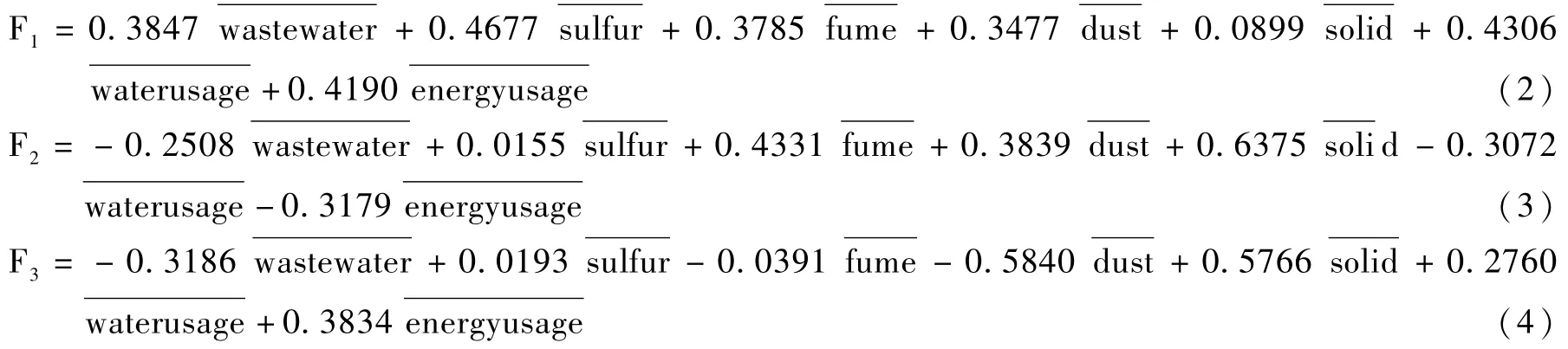

对于环境效果的测度,采用各指标的混合衡量,本文选取1997-2010年期间除西藏和港澳台外的中国30个省区市的相关环境污染(工业废水排放量(industrial wastewater)、工业二氧化硫排放量(industrial sulfur)、工业烟尘排放量(industrial fume)、工业粉尘排放量(industrial dust)和工业固体废弃物(industrial solid))和资源消耗(工业用水总量(water usage)和折算为标准煤单位的能源消耗量(energy usage))的数据。为了在降低 “维度”的同时尽可能保留原有数据的信息,本文采取主成分分析法。运用Stata12,首先将上述7个指标标准化后得到无量纲数据。第二步,通过主成分分析的方法,为各指标赋予相应的权重,现有研究一般根据前几个主成分的累积贡献率大于某一特定值(如85%)来确定主成分个数。

表1结果显示,前三个主成分的解释力度达到了88.48%,由此作为回归选取因子个数的依据,其基本上保留了原有指标的信息,因而可以用它们来代替原有的7个指标,且由表2中的KMO值可见,7个变量指标都在可接受范围内。

表2 第一、二、三特征向量及KM O值

假设第一主成分、第二主成分和第三主成分分别用F1,F2和F3表示②分别为7个指标标准化后得到的无量纲数据。:

以各个主成分所对应的特征值占所提取主成分的特征值之和的比重作为权重,因而得到如下主成分的综合指标:

将影响经济增长的控制变量设定如下:(1)实物资本投资增长率(ln K)③kt=(1-δ)kt-1+It,此处k是资本存量,δ为资本折旧率。本文参考张军等(2004)的方法,假定折旧率δ9.6%,I是用1991年价格来衡量的各年实际固定资产投资(万元)。;(2)人力资本投资H,以六岁以上人口每十万人中大专以上学历人数(万人)衡量;(3)结构变量,用工业增加值占地区生产总值的比重(IAVGPR)表示区域产业结构;(4)开放程度变量,以出口贸易总额占地区生产总值的比重(TRADE)衡量;(5)财政分权变量,用各地区的财政赤字占财政支出的比重(FISCAL)表示,体现地方政府的财政自主度。

(三)实证结果分析

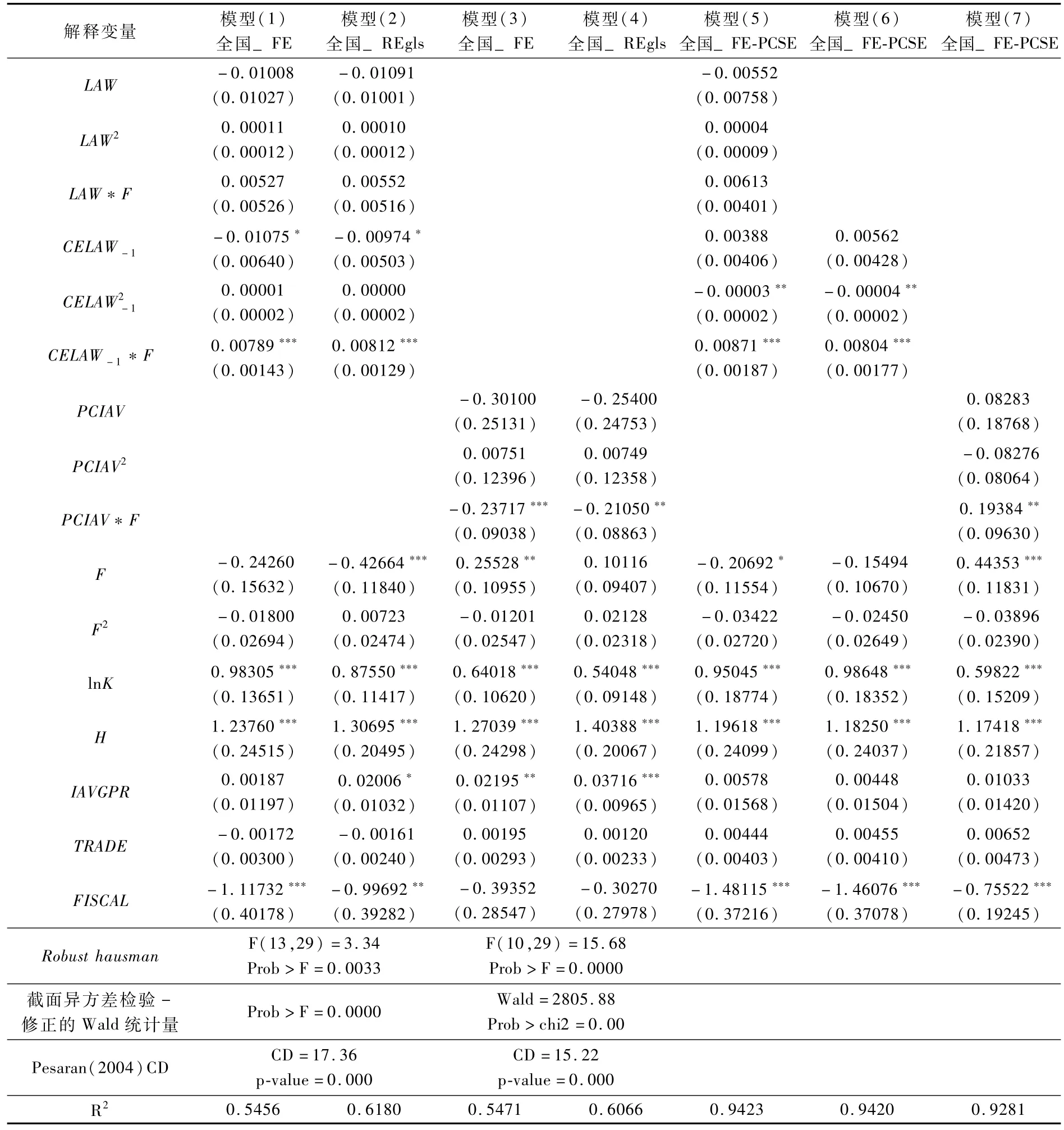

表3和表4分别报告了1997-2010年的全国样本和分样本的估计结果。模型(1/3)与模型(2/ 4)分别是普通的固定效应模型与随机效应模型的回归,本文运用考虑了扰动项非i.i.d下的Robust Hausman检验,结果选择固定效应模型。由于本文采用了典型的 “大N小T”的短面板数据,因而无需考虑数据的动态特征进行单位根及协整检验。在双维固定效应模型下,运用修正的Wald统计量和CD统计量分别检验截面异方差与截面相关,结果显示均拒绝原假设,说明扰动项方差阵既存在截面异方差也存在截面相关,所以运用PCSE的Robust方差对固定效应模型的估计进行修正。

表3 环境规制强度对全国经济增长效应的实证结果

表4 环境规制强度对地区经济增长效应的实证结果

模型(5)中,变量LAW、LAW2和LAW*F三个变量的系数都不显著,说明各地当期颁布的环境政策制度没有立竿见影的效果,因而在模型(6)中舍去该变量再次进行回归。结果显示,代表环境立法强度的变量CELAW-1和CELAW2-1的系数一正一负,但一次项的系数不显著;而模型(7)中代表环境规制实施强度的变量PCIAV,结果与CELAW-1一致。为节约篇幅,分样本估计只列出关键变量的结果。表4可见,东部地区表现出与全国样本趋同的倒U型关系,且非常显著;中部地区β1与β2的符号却是一负一正,显著地呈现U型特征;西部地区虽然环境立法强度与经济增长也呈现出显著的U型关系,但执行过程中似乎并无产生实际效果,变量PCIAV的系数并不显著。笔者认为,东部地区经济起飞快、基础好,政府开始制定实施的环境规制严格度吻合于当地企业承载力,加之环境法律法规、政策规章日趋完善,环境规制的合理形式为企业提供了良好的法制环境,施行严格的环境法规政策有利于刺激企业快速实现技术创新,带来经济与生态绩效的双赢。然而环境规制亦不能无限制的严格,否则会提早倒U型拐点的出现,事倍功半。中部地区的表现与传统理论研究直接作用中的 “遵循成本说”和 “创新补偿说”相一致。为治理环境污染外部性,早期在严格的环境政策下,企业需要支付一定的污染治理费用,增加企业的成本负担,同时又没有能力通过自身的技术创新弥补治污成本、提升竞争优势,必然导致生产率和利润率的下降,而当经济发展走向成长期趋于成熟时,合理的环境规制却能刺激企业创新,技术扩散和结构升级效应足以补偿抵消遵循成本的损耗,提高企业生产率和竞争力,由此既可减少污染排放,改善环境质量,又能促进经济的健康发展,即环境规制与经济增长出现U型结构关系。在中央的政策引导下,虽然西部地区的环境立法有较为显著的效应,但实施过程中失效。表4中代表环境污染强度指标的F,只有西部地区的系数符号显著为正,即污染越大经济增长越快。意味着西部地区仍存在动力维持以牺牲环境资源为代价的经济发展模式,致使环境规制停留于立法形式而无实际执行效力。模型(6/7)中的交互项CELAW-1*F与PCIAV*F系数显著为正,表明通过环境规制通过约束企业排污行为、提升环境质量会促进经济的增长,与前文间接传导机制的理论分析一致。

模型(6/7)影响经济增长的其它变量中,实物资本投资增长率(ln K)及人力资本投资(H)和人均工业净产值(IAVPC)之间存在着显著的正相关关系,这与经济增长理论中的结论一致。物质资本的快速积累是解释中国经济30多年来持续快速增长的一个重要因素,同时基础教育的普及、教育结构的改善及与之相辅相成、齐头并进的科技事业的发展为中国经济提供了不竭的人才资源,对经济增长的贡献作用不言而喻。区域产业结构(IAVGPR)与开放程度变量(TRADE)对经济增长的作用表现为正,但不显著。第二产业比重的提升并不能显著导致人均工业净产值(IAVPC)的增加,我国当前粗放型的工业化路径以及规模的一味扩张并不能促使价值链的快速提升,因此我国应进一步考虑三产结构及第二产业内部结构的优化升级。目前,中国对外贸易依存度高达70%,然而由于国际市场的波动及国家间的政策变化,必然导致这种高度依赖进出口贸易的外向型经济模式对经济增长的持续推动力甚微。指标(FISCAL)反映了地方政府在当地经济发展中的参与度,政府通过招商引资、基础设施建设、科教教育投资等可助推经济增速,但若大搞政绩工程,盲目扩张项目、压抑民营企业、破坏市场经济,则将造成资源耗竭、环境污染、增长乏力、泡沫膨胀,从而从根本上损害地方经济的可持续发展。回归结果显著为负,说明当前我国地方政府参与地方经济发展的负面效应更重,参与方式有待转变调整。

五、结论与启示

本文的理论和实证分析表明,环境规制可通过直接和间接两种渠道影响企业的经济绩效,进而带来部门、地区和国家的经济效应。在全国范围,环境规制强度与经济增长之间不存在统计意义上显著的规律关系,但东部和中部地区则分别呈现出明显的倒 “U”和 “U”型关系,西部地区虽然环境立法强度与经济增长也呈现出显著的U型关系,但执行过程中似乎并无明显实效。上述研究结果具有较强的政策含义,地方政府应依据各地产业特性和行业特点,因地制宜地制定施行差异化的环境规制政策。

第一,在东部地区,政府切忌走入盲目提高环境规制强度的误区,应适时修订环境法规标准,调整至环境与经济协调发展的合理水平。学习欧盟、美国、日本等发达国家的先进经验,探索尝试新型规制工具,更好的激励企业进行绿色技术研发,创新治污技术,以此来提高企业生产率和国际竞争力。支持环境增值产业的发展,做好生态经济的示范工作。

第二,中部地区短期内处于 “U”型曲线的下降阶段,为了使其尽快突破 “U”型曲线的拐点,平稳地过渡到环境规制促进经济加速发展的阶段,政府应综合运用命令-控制型和以市场为基础的激励型市场规制等多种环境规制手段,赋予企业一定的灵活性,刺激企业进行排污技术创新,使环境规制的 “创新补偿”效应尽快超过 “遵循成本”效应,促进地区经济的增长。

第三,虽然西部地区经济基础较为薄弱,但也不可延续现有的粗放型发展模式,理应使环境政策行之有效,充分发挥环境规制的直接和间接传导机制的共同作用。因地制宜、取长补短、求同存异、发展特色,利用西部的环境优势创造更高经济价值,早日步入生态保护与经济增长 “双赢”的轨道。

最后,通过环境规制约束企业行为而带来的环境质量的提升能促进企业绩效的提高,因此政府应该鼓励企业主动加大环境责任投资,履行企业的社会责任,实现我国环境质量和经济发展的“双赢”。

[1]彭水军,包群.中国经济增长与环境污染——环境库兹涅茨假说的中国检验 [J].财经问题研究,2006,(8):3-17.

[2]张红凤,周峰,杨慧,郭庆.环境保护与经济发展双赢的规制绩效实证分析 [J].经济研究,2009,(3):14-26.

[3]沈能.环境效率,行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验 [J].中国工业经济,2012,(3):56-68.

[4]Gollop,Roberts.Environmental regulations and productivity growth:the case of fossil-fueled electric power generation[J].The Journal of Political Economy,1983:654-674.

[5]Barbera,McConnell.The impact of environmental regulations on industry productivity:direct and indirect effects[J].Journal of envi-ronmental economics and management,1990,18(1):50-65.

[6]Walley,Whitehead.It’s not easy being green[J].The Earthscan reader in business and the environment,1994:36-44.

[7]Porter,Van der Linde.Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J].The journal of economic perspectives,1995,9(4):97-118.

[8]Porter.America’s green strategy[J].Business and the Environment.Earthscan,London,1996:33-3.

[9]王文普.环境规制的经济效应研究 [D].济南:山东大学博士学位论文,2012.

[10]熊艳.环境规制对经济增长的影响 [D].大连:东北财经大学博士学位论文,2012.

[11]傅京燕,李丽莎.环境规制,要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据 [J].管理世界, 2010,(10):87-98.

[12]涂红星,肖序.环境管制会影响公司绩效吗?——以中国6大水污染密集型行业为例 [J].财经论丛,2013,(5):112-117.

[13]王兵,吴延瑞,颜鹏飞.中国区域环境效率与环境全要素生产率增长 [J].经济研究,2010,(5):95-109.

[14]Low P,Yeats A.Do“dirty”industries migrate?[J].World Bank Discussion Papers[WORLD BANK DISCUSSION PAPER.].1992.

[15]Brunnermeier S B,Cohen M A.Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries[J].Journal of environmental economics and management,2003,45(2):278-293.

[16]Levinson A.Environmental regulations and manufacturers’location choices:Evidence from the Census of Manufactures[J].Journal of Public Economics,1996,62(1):5-29.

[17]Berman E,Bui L TM.Environmental regulation and productivity:evidence from oil refineries[J].Review of Economics and Statistics,2001,83(3):498-510.

[18]李玲,陶锋.中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角 [J].中国工业经济,2012,(5):70-82.

[19]Cole M A,Elliott R JR,Shimamoto K.Industrial characteristics,environmental regulations and air pollution:an analysis of the UK manufacturing sector[J].Journal of environmental economics and management,2005,50(1):121-143.

[20]张文彬,张理芃,张可云.中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间 Durbin固定效应模型的分析 [J].管理世界,2011,(12):34-44.

[21]ManiM,Wheeler D.In Search of Pollution Havens?[J].Trade,global policy,and the environment,1999,402:115.

[22]韩玉军,陆旸.经济增长与环境的关系 [J].经济理论与经济管理,2009,(3):5-11.

Environmental Regulations and Regional Economic Growth——Based on the Empirical Test of China's Provincial Panel Data

LISheng-lan,SHEN Chen,LIN Pei-na

(Lingnan College,Sun Yat-sen University,Guangzhou 510275,China)

Environmental regulations affect regional and national level economic performance through two mechanisms. First,they affect corporations’cost and revenue directly;second,they lead to increased efforts of corporations in improving the quality of environment and in building the image of an enterprise that fulfills environmental responsibility.With empirical analysis of panel data of China’s 30 provinces from 1997 to 2010,this paper finds that environmental regulation has no significant relation with national level economic growth,but at the region level,the results are different.Environmental regulation and economic growth follow an inverted U-shaped curve in Eastern regions while the relation is U-shaped in Central regions.Though the relation is U-shaped at the legislative level in Western regions as well,the influence of the regulation fails in the process of execution because of the pursuit of short-term economic interests.Moreover,policy instruments of regulations can improve economy indirectly by restricting the emission of pollutants and waste of resources.

environmental regulations;regional economic growth;transmission mechanism

F205

:A

:1004-4892(2014)06-0088-09

(责任编辑:风 云)

2013-12-06

国家哲学社科基金重点项目(08AJL004)

李胜兰(1960-),女,山东章丘人,中山大学岭南学院,教授,博士生导师;申晨(1986-),女,湖南永顺人,中山大学岭南学院博士生;林沛娜(1988-),女,广东汕头人,中山大学岭南学院博士生。