新型环形捕鼠夹防治害鼠应用技术研究

2014-04-27杨静莉王鹏邹元平张军生张春美孟祥玉

杨静莉,王鹏,邹元平,张军生,张春美,孟祥玉

(1.国家林业局森林病虫害防治总站,辽宁 沈阳 110034;2.内蒙古森工集团森防站,内蒙古 牙克石 022150;3.库都尔林业局森防站,内蒙古 库都尔 022158)

布设捕鼠夹是鼠类种类和种群数量调查工作最常用的,也是预测预报工作中最常规的技术手段,但作为降低害鼠种群密度防治控制手段的研究鲜有报道。新型环形捕鼠夹在应用范围上大大超出铁板捕鼠夹的局限,在湿地、沙地、杂草茂盛的荒地等造林地环境更能发挥其优势。由于重量轻,携带方便,布放操作简单、安全,捕鼠效果显著优于铁板捕鼠夹等[1],新型环形捕鼠夹已成为无公害防治鼠害的首选器械。新型环形捕鼠夹适宜防治地面害鼠,对仓鼠类、 鼠类、田鼠类、姬鼠类和鼠兔类害鼠均有较好的捕杀效果。

本研究通过不同诱饵、不同布夹方式和布夹密度、不同捕鼠强度对比试验对新型环形捕鼠夹的防治效果进行了初步研究,旨在探索一条无公害防治林业鼠(兔)害的有效途径。

1 材料与方法

1.1 试验区自然概况 内蒙古大兴安岭林区位于内蒙古自治区东北部,地处呼伦贝尔市、兴安盟所辖的9个旗县市境内,不仅是国家重要的国有林区,也是呼伦贝尔大草原和松嫩平原的天然屏障。地理坐标为东经119°36'26″~125°24'10″,北纬 49°41'64″~53°20'00″,年平均气温-5~0℃,年平均降水量350~500 mm。经营总面积为1066.7万hm2,有林地面积833万hm2,占总面积的78%。区内有木本植物38科,82属,235种。

试验区位于大兴安岭北部西坡中段,属中低山丘陵地形,山峦起伏不平,总的趋势为东北高、西南低,海拔1451~623 m。森林鼠(兔)害占林业有害生物发生面积的大部分,约为40% ~60%。试验区内森林鼠、兔有多种,东方田鼠Microtus fortis Buchner、莫氏田鼠 M.maximowiczii Schrenk、大林姬鼠Apodemus peninsulae Thomas、黑线姬鼠 A.agrarius Pallas、棕背 Clethrionomys rufocanus Sundevall、东北鼢鼠Myospalax psilurus Milne-Edwards、麝鼠 Ondatra zibethica Linnaeus、褐家鼠 Rattus norvegicus Berkenhout、大仓鼠 Cricetulus triton de Winton、雪兔Lepus timidus Linnaeus、草兔 Lepus capensis Linnaeus、东 北 兔 Lepus mandschuricus Radde、灰 尾 兔L.oiostolus Hodgson等常见种和稀有种。危害宜林荒山荒地、疏林地、低洼地、迹地恢复等人工造林地的森林鼠、兔多为东方田鼠、莫氏田鼠、棕背 、东北鼢鼠、高山鼠兔Ochotona alpina Pallas、雪兔。

1.2 试验材料 新型环形捕鼠夹购自黑龙江省宁安市河新森保技术服务有限公司。铁板捕鼠夹购自沈阳林业科学仪器商店。捕鼠诱饵在当地购买。

1.3 试验方法 试验区选择在乌尔旗汉、库都尔、根河、金河、得尔布尔林业局,每个区选择3块试验样地,每块样地面积20~40 hm2。文字记录林地编号、林班编号及面积。选中的样地边界设标记。

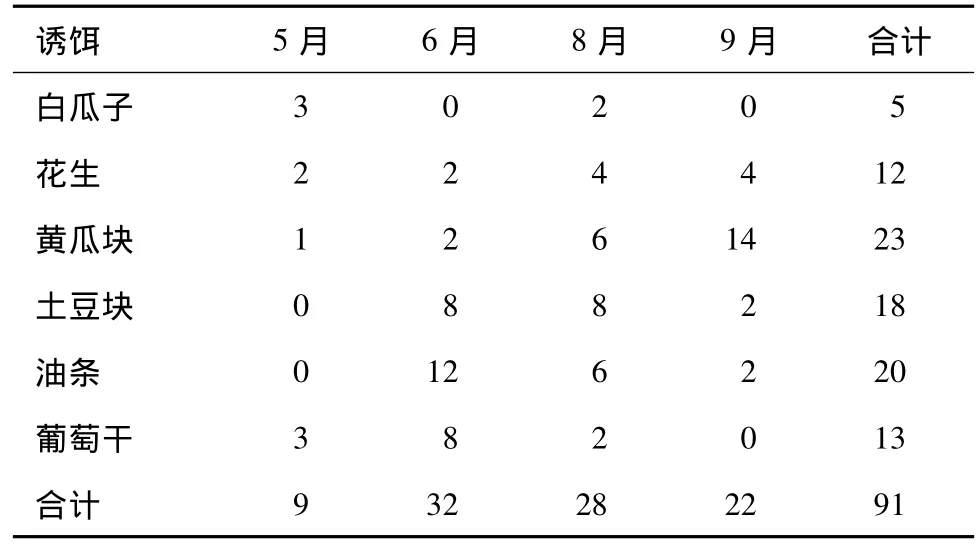

1.3.1 诱饵对比试验 每种诱饵用环型捕鼠夹布设为100夹/hm2下2 d即200夹日,诱饵分别为白瓜子、葡萄干、黄瓜块、土豆块、油条、带壳花生,按5 m×20 m间距布放。5,6,8月各试验1次,做效果调查。

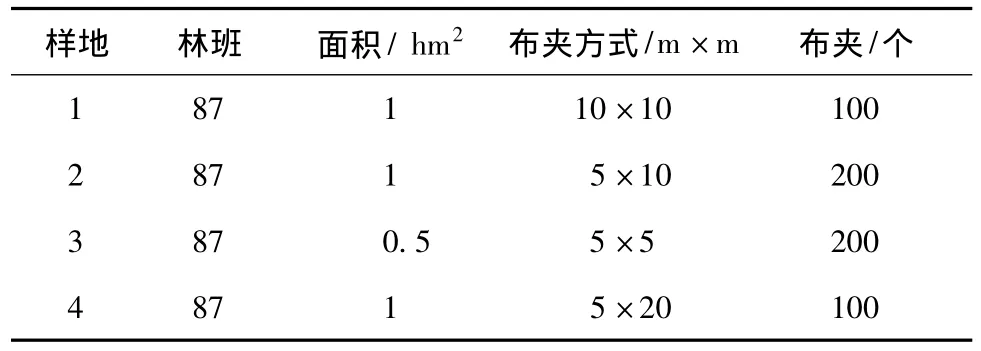

1.3.2 不同布设方式、不同布夹密度对比试验 试验地设在金河林业局亚金沟施业区金莫干线1-1支线62 km处,按不同立地条件的采伐迹地不同间距设置样地4块,植被为丛桦、草。样地具体布设情况见表1,诱饵为白瓜子,下夹2 d,于 5,6,8,9 月各试验1次,并做效果调查。

表1 不同布设方式、布夹密度对比试验样地布设情况

1.3.3 捕鼠强度对比试验 在乌尔旗汉林业局设3块样地,每块样地设200夹(2 hm2),放置环型捕鼠夹100只/hm2,诱饵用白瓜子,分别布设2,4,6 d。各设1个重复,布夹方式以5 m×20 m间距布放。5,6,8月各试验1次,9月中旬在试验地块及试验区周边选1个样区做空白对照,均布设100夹日做效果调查。各试验地遛夹时补充诱饵。

2 结果与分析

2.1 诱饵筛选 害鼠是杂食性动物,根据4个月的试验结果可知,它对诱饵喜食程度依次为:黄瓜块>油条>土豆块>葡萄干>花生>白瓜子。黄瓜块诱饵的捕获率最高,其次是油条,白瓜子诱饵的捕获率最低(表2)。

表2 不同诱饵捕获害鼠数量 只

经不同诱饵试验组组间多重差异显著性检验,各组组间差异性均不显著(P>0.05),即没有最理想的适用于全年的诱饵。总体上看,6种诱饵虽然喜食性有高有低,但没有显著差别。从具体的季节和月份来看,在早春食物缺乏时,以白瓜子做诱饵较好,在绿色植物茂盛期和莫氏田鼠占比例很大情况下,黄瓜块、土豆块作为首选诱饵。

经分析,该结果与样地害鼠种类组成有关,种群结构是棕背 +莫氏田鼠种群,其中莫氏田鼠37只,棕背 53只,黑线姬鼠 1只。莫氏田鼠占41%,比例很大(通常在非湿地类型,田鼠占种群比例的15%以下)。从调查时间上在春末和夏秋季是绿色植物茂盛期,害鼠偏食含水量大的诱饵,同时说明害鼠喜食的饵料在不同季节、不同时间是有变化的。虽然白瓜子在整个试验中取食率最低,但是在春季5月份调查中取食率最高。

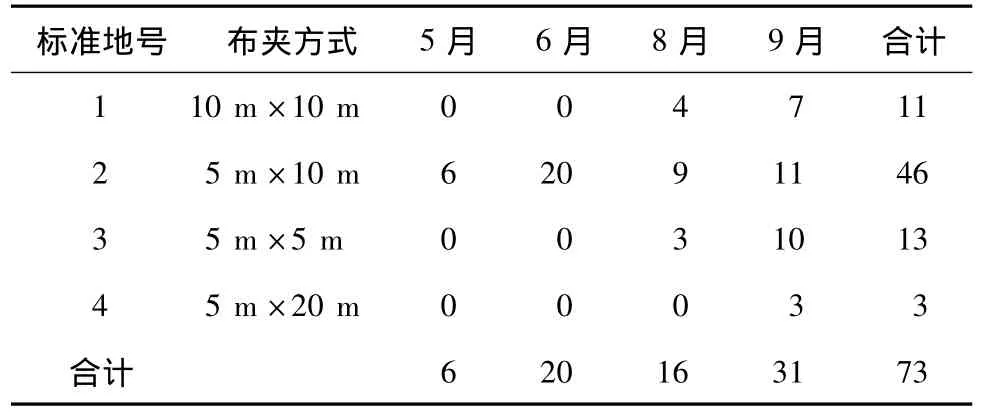

2.2 不同布夹方式(布夹密度) 根据4个月的试验数据,布夹方式5 m×10 m试验组效果最好,捕获数量从高到低依次为:5 m×10 m>5 m×5 m>10 m ×10 m >5 m ×20 m(表3)。

表3 环形鼠夹捕获数量汇总 只

对每种布设方式进行差异显著性检验,结果为布夹方式5 m×10 m试验组与其它3组差异显著(P<0.05),其它组间差异不显著。此结果超出课题研究预期。捕鼠在各月间也有变化,但意义不大。

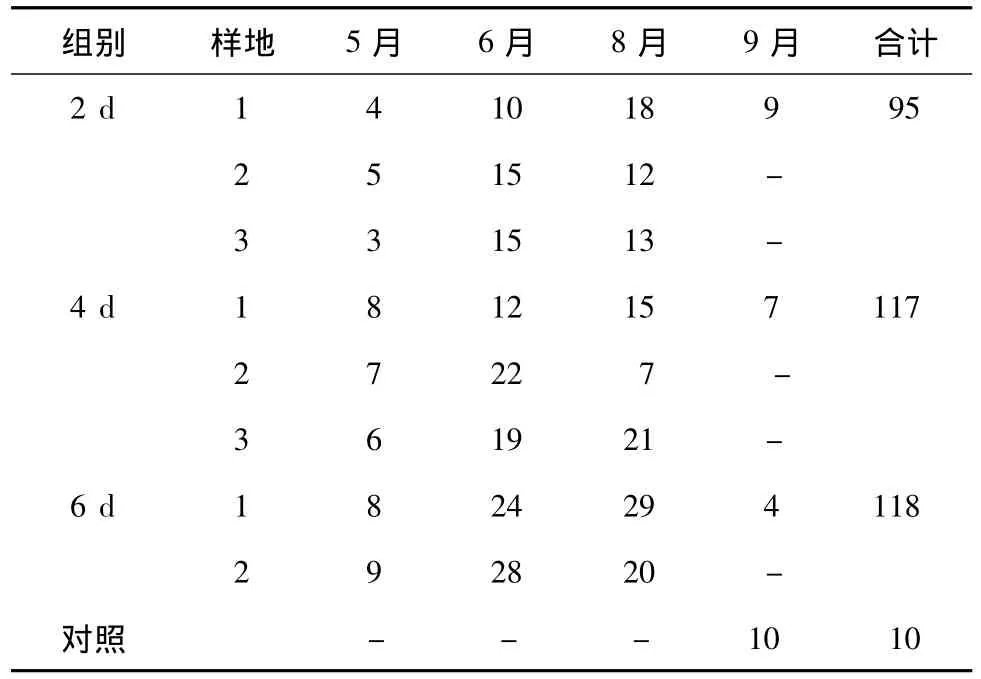

2.3 不同捕鼠强度 对不同捕鼠强度的捕获数量进行统计,结果如表4。

表4 环形鼠夹不同捕鼠强度捕获数量 只

由表4可知,6 d组防治效果最为理想,4 d组稍次之,鼠类种群密度百夹日在5%以下,捕鼠效果依次为6 d组>4 d组>2 d组>对照地。经多重比较表明,6 d组、4 d组和2 d组,在5,6,8月份调查结果差异不显著(P>0.05)。以6 d组为样板,用环形捕鼠夹防治害鼠,必须每公顷每月600个夹日,并且要在5,6,8月连续捕打,可以有效的控制害鼠种群密度,收到良好的捕鼠效果。

4 结论与讨论

不同地域、不同林分组成、不同鼠类种群结构其鼠类喜食食物的选择是不一致的。本研究中害鼠对诱饵的喜食程度依次为:黄瓜块>油条>土豆块>葡萄干>花生>白瓜子。虽然从全年看,整体上各诱饵并无显著差异(P>0.05),但却具有较明显的季节性差异。在早春食物缺乏时,蛋白质和脂肪含量较高的白瓜子较受喜爱,以满足其正常新陈代谢和繁殖的需要。而在植被繁盛期,偏向于取食营养较为均衡和水分含量较大的黄瓜块、土豆块等,以完成其正常的生长发育。另外,采食因素的难易程度是第一位的,供试饵料无拒食也佐证了该观点。适合当地鼠类种群的诱饵是提高捕鼠效果的关键。

布夹方式试验中,布夹方式5 m×10 m试验组效果最好。而5 m×5 m的布夹方式虽然密度最大,但同等数量的鼠夹,防治面积小,捕获率及经济性均较低,因此此种方式被淘汰。理论上讲10 m×10 m是密度适中,分布均匀的,但是在实际操作中发现,林地地形复杂、植被丰富,10 m的间隔距离难于找到鼠夹,容易丢失,故这种方式只适合于地势平坦植被稀疏的林地。5 m×20 m适合在地形复杂、植被茂密的类型。

捕鼠强度实验表明,6 d组捕鼠最多,4 d组稍次之,但3组差异并不显著(P>0.05),这极可能是由于天数增加造成的。因此,在基层实际操作中,可灵活掌握收夹时间,适当延长天数,以达到最佳捕鼠效果。

[1]金志民,张春美,杨春文,等.环形捕鼠器防治森林害鼠试验[J].中国森林病虫,2012,(3):44 -45.