水井的记忆

2014-04-22老愚

□老愚

水井的记忆

The Memory of the Well

□老愚

记事那年,老天下了一场大雨。我曾经描述过水花生生灭灭的情景,落在院子里的水,顺暗沟欢快地流走了。再大一些,我知道它们都去了汤家村的捞池。

捞池蹲伏在村子西南角,形状类似爷爷那只海碗,深不可测。当然,在小孩眼里,没有不神秘的东西。黑漆门外的东西,于我都是新鲜而神奇的。壕沟,窑洞,皂角树,驴马骡子,出没无常的人。脑子里装满了造物主的杰作,却难以明了其中的奥妙。

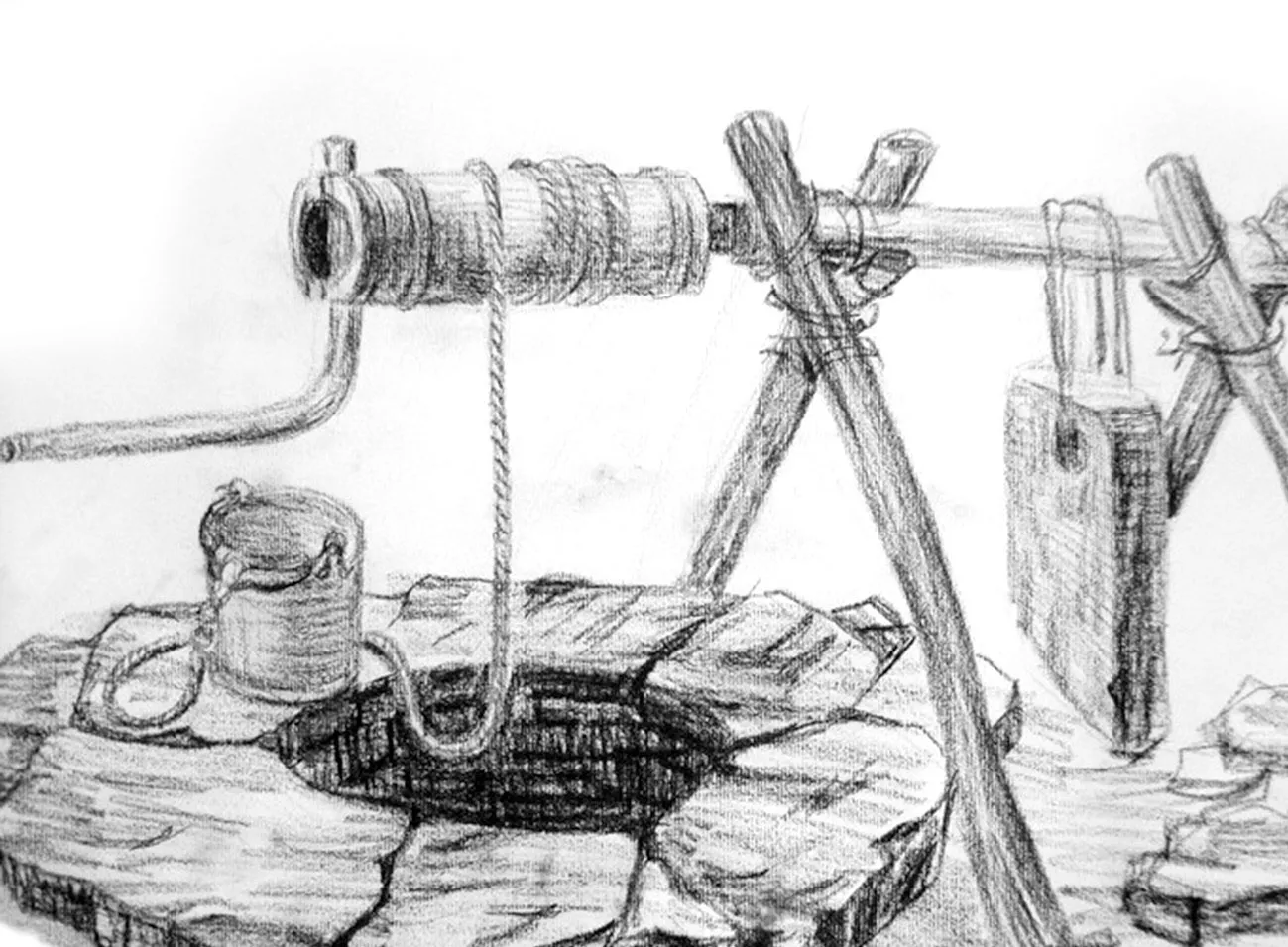

家里有一口井,十来米深的模样,爷爷时常耍着辘轳把儿就把水提上来。

跟随母亲改嫁到了高家村,太阳毒了,天也喜欢恶作剧了。平淡的日子,总要被骤起的风云搅乱,比如雷雨。不知道它们受谁指使,乌云一不留神就布满天空,狂风吹起,雷声翻滚,大雨和着闪电罩住了村庄。世界暗下来,大街上空无一人。

我喜欢看白雨过后的情景。街道几乎成了水洼,到处亮晶晶的。平时垫脚的硬土,化成了黄泥巴,专门黏人。架子车因为黄泥巴黏住了轮胎,一点也推不动了。拉车的汉子扯起嗓门喊人,“搭把手啊!——”这种时候,眼前会跳出一个镜头:一双黑漆铮亮的雨鞋,穿在别人的脚上,踩进淤泥里,又顺溜拔出来……那人看天的眼神,叫人着迷。

我赤脚走在泥水里,任由大自然的触角揣摩自己,有莫名的新奇感,同时也担心瓷片、铁钉或玻璃碴儿。雨停了,勤快的人忙着将院子里的积水赶出来,街道两边的下水沟汩汩流淌。炊烟直起腰,在土坯屋顶上边肆意涂抹,很快就要把天弄脏了。我顺着水流的方向,来到捞池边。母亲哄我说,孩子都是从这里捞起来的。

这里聚满了浑浊的泥水。麦秆,树叶,偶尔会飘起一只烂帮了的布鞋,想到有人光着一只脚,在找寻另一只鞋,心里就不由得一乐。懒人家来不及收拾的麦子也被冲到池里,饱满的颗粒,犹如缴械的兵士,任由浊水羞辱。站在池塘边,瞅着在中央自在巡游的鸭子,便有无上的喜悦。倘若,捞池西南角那扇大门“咯吱”一声开了,走出彩霞一般明丽的女子,就什么也不缺了。

吃水却不容易。照碑旁有口公井,人们在那儿排队打水。井绳“哧溜”“哧溜”腾跃着,摊在井边的绳子一圈圈没了,桶就算探到水了。打水的铁箍木桶极沉,如此才能潜入水中。一人摇辘轳,一人蹲在井边把住井绳,让它一直处在井口中央的位置,盛满水的木桶就会顺顺当当出井口。有力气的人,甩动粗壮的膀子,自有一股傲气。父亲常年在外做活,分家后,什么都靠母亲。打水这活儿,一个妇人很难完成,往往要求旁人帮忙。心肠好的,跟父亲要好的,也会伸出援手。即使如此,打水还是成了母亲心里一个坎儿。打上水,母亲和我抬桶到五六十米外的家里,她总是将桶靠近自己,生怕压坏我的肩膀,“矮子娶不到好媳妇!”到家,我们抬起桶,待沿口够着瓮口,便用力掀起桶底,将水注入瓮里。我身子单薄,手一软,就够不着瓮口,母亲就得使劲抱住水桶,这时,她就会念叨:“孩子,你得赶紧长大啊!”如是往返七八次,才能盛满厨房里那只圆滚滚的大瓮。

井水甘冽,农人皆生喝。三伏天,大汗淋漓之时,舀瓢凉水,一仰脖子牛饮而尽,身心为之一爽。冬日里,也有人喜饮生水,要咂摸的就是那丝甜美的滋味。平时用水,只能省。洗脸时,从瓮里舀半瓢水,大人洗完孩子洗,脏水盛在盆子里,沉淀半天再洗衣服,因为不用胰子,最后还能用来浇树。白杨树、桑树、核桃树、槐树……十来株大大小小的植物,由此得以滋润。到了收获季节,槐花白嫩,桑葚黑紫,核桃个大,好像不受一丝影响。喂猪和洗衣服的水,母亲和我从捞池用铁桶抬回来。熬粥、煮面用水,刚刚够即可。如此一来,满满一瓮水,可以供一家四口用上近一个月。等父亲回来,就什么也不用愁了。他挥斧劈柴,垒起半面墙高的柴垛,木头的清香味漾在院子里。他挑水装满瓮,连盆盆罐罐都注满了……母亲脸上,愁容一扫而光。

后来,每个生产队都打了一口机井,吃水方便多了。家家户户从绛帐镇买来装汽油的大铁圆桶,拉一桶水够用半个月。我已经能驾驭架子车了,拉水不再用母亲操心了。我拉车,两个弟弟跟在后面推,出东门,上坡,接水,下坡,进村,抽水,瓮里转眼间就盛满了清亮的圣物。

本队井里没水或是出故障了,就到别队拉。一车水的价格,自五分钱、一毛钱、二毛钱一直涨到五毛钱,我也到了上大学的年龄。

村里的老井相继被垃圾填塞,从此不复有井存焉。如今,打开水龙头,水就哗哗而来,吃水的人也不知道自己所喝的,究竟来自地下还是地上。

井水的滋味,喝过的人一辈子也忘不了。

责编/杨立华

ylh@lnddgr.cn