论“武”与中华文明的源起

2014-04-22李印东

李印东

(北京体育大学武术学院,北京,100084)

论“武”与中华文明的源起

李印东

(北京体育大学武术学院,北京,100084)

武术作为中国传统文化的代表毋庸置疑。然而,对于“武”与中华文明的关系的定位一直不够准确。主要采用文献资料法,在辩证唯物历史观指导下对中国古代文明的社会经济形态、教育、文字,以及中国文化的源头——《易经》进行研究。研究结论:武术起源于中华古代先民的生存斗争,华夏部族间战争与民族融合铸就了中华民族。“武”对中国文明的起源具有极为重要的作用,它是中华文明的主要源头。从这一全新视角论证武术对中华文明的形成所起到的作用,为我们重新认识武术在中华民族文化中的地位奠定了基础。

武术;中华文明;武术文化;民族精神

伴随着华夏5 000a文明,武术曾在中华民族史上起到非常之作用。它蕴含中华先民的生存之道,在不断汲取中国传统文化过程中逐步形成特色鲜明的文化体系。作为防身自卫的武术与集团军事武艺有着深厚的渊源关系[1],同属于“武”文化的范畴,然而,自鸦片战争后,军事武艺在战争中逐步为火器所取代。以中国传统文化为背景的民间武术,随着传统文化潮流,在批判、沉寂、热捧的旋流中,跌宕起伏,求得生存。19世纪20~30年代的“土洋体育”成为武术向现代体育转折的分水岭。武术的本质是格斗,然而,随着现代人类的分工日益细化和趋于理性,其生活与武文化渐行渐远。在大多数当代人的记忆中,武术已然成为回荡在放映室里的武侠娱乐大片、少儿把玩的网络游戏和成人捧在手里的武侠小说,无足轻重。然而,当我们上溯中华文明的源头重新审视武之历史,就不难发现,武文化在中华文明启蒙和传承中拥有着不可替代的作用。本文通过阐述武术对于中华文明的形成与发展所起的重要作用,来唤起人们对武术文化当代价值的反思。

1 武术与中华民族的形成

从原始人类茹毛饮血到最古老的王朝夏朝的确立;从秦始皇统一中国历经朝代更迭进入现代文明,“武”在其中都起关键之作用。

1.1 民物相攫而有武 人类的天性是攻击,为了获得食物、保护自己,攻防能力是必须的,这也是武术的源头。原始社会是人类历史上第1个社会形态。人类为了生存必须同自然界斗争,狩猎是当时人类祖先获取生活资料的重要手段之一。为了捕杀猎物,除了使用简陋的工具之外,许多时候是依靠自己的徒手技能。在云南的沧源岩画上就有描述人与兽搏杀的场景。但是本能还不是武术,只有当本能变为自觉,人们开始有意识地强化自己的攻击技能时,武术才开始萌芽。原始部族为了争夺生活资料、领地,时常发生争斗,而部族首领往往是由体格健壮、搏斗能力强者担当。当年幼者逐渐成年后,年长者将搏杀的技艺悉数传授,这就为武术技艺的积蓄和传播提供了基础。《吕氏春秋荡兵》中记载,“民固剥林木以战……争斗之所自来者久矣,不可禁,不可止。”其充分反映了中华先民强悍好斗的勇武习性。在物竞天择、适者生存的环境中,尚武是民族赖以生存的先决条件,武功技艺是先民最初之天性。

1.2 部落战争铸就中华民族 中华民族的起源就是古代部族战争而后的结果。相传以炎帝为首的炎帝部落与南方蚩尤为首的九黎族部落战于逐鹿,初期炎帝战败,并请求黄帝部落助战,结果蚩尤战败而被杀,其部落成员不断与黄帝和炎帝部落融合在一起,其后,炎帝与黄帝两族因争夺利害而3战于阪泉(今河北怀来),最后黄帝部族获胜,于是3个部落就相互融合在了一起,从而形成了中华民族最初的先民——炎黄部落,中华民族又称炎黄子孙就是缘于此。由此可见,“武”对于中国民族的形成具有至关重要的作用。

2 “武”的需求推动了古代经济发展

马克思认为经济基础决定上层建筑,有什么样的经济发展水平就会有什么样的上层建筑与之相适应。要探究武术对于中华文明形成的重要作用就不可能抛开武术对于古代经济的重要作用。

2.1 青铜兵器的产生推动了中国古代冶炼业发展 马克思主义政治经济学认为,人和动物的根本区别就在于制造和使用工具。在古代冶金技术还没有出现之前,人们往往使用木头或石块这种天然材料作为武器进行生存斗争,但是,木头太软且易腐烂,石头虽然坚硬却缺乏韧性不易加工。青铜采冶业是从石器加工和烧制陶器的生产实践中渐渐被认识而产生的。随着人们生产、生活范围的不断扩大,人们在寻找石料和加工的过程中,逐步识别了自然铜与铜矿石。古代人还没有选矿知识,他们大概是把这些共生矿的矿石混合在一起就在矿山上架了柴火烧。在山坡下挖了一些圆坑,经过温度并不太高的柴火燃烧之后,一些矿石熔化了,通过沟渠流入坡下的圆坑,冷却后就凝结成青铜的饼块。开始时,可能是无意中发现的,但随后就懂得这些青铜饼块是可以再熔化、再凝结,从而可以用作硬度很高的兵器和工具,我国最早的青铜器就由此诞生了[2]。在青铜时代,青铜是当时最重要的资源和财富,由于其具有坚韧、可塑的特质,这种物质非常适合用于制作武器。1975年,在甘肃东乡林家马家窑类型的遗址中出土了1件铜刀,经考古学家考证,年代为公元前4 800年左右,被确定为迄今发现最早的青铜器[3]。由于古代先民对冶炼技术知之甚少,早期冶炼的铜一般只能用于制作较短的兵器,例如,箭簇、矛尖等。随着冶炼技艺不断提高,逐渐出现了匕首等小型铜质兵器。铜镞的出现,在早期铜器发展进程中具有标志性意义。因为,铜镞无论用于动物的狩猎还是用于战争的射杀,它都是一种强消耗性的器具,是铜器冶铸发展到一定程度的产物[4]。

最近的考古研究表明,青铜器的大量出现与军事武艺的发展有直接关系。龙山文化的青铜器,主要还是用于维护和加强统治,而不是用于生产。即使到了商代,虽然生产了大批的青铜器,除了部分是生产工具之外,大多还是青铜礼器和青铜兵器,用于祭祀和打仗,即所谓“国之大事,在祀与戎”。也就是说,青铜器与当时的政治、军事、宗教等活动关系密切,被称为“国家政权、等级制度的物化形式”[5]。

春秋战国是我国历史上一个大变革时代,诸侯割据、征战频繁。为了应付连绵不断的战争,各诸侯国不断改进和大量制造各式各样的武器,进行着一场相当于现代的“军备竞赛”。战争中大量兵器的需求促进了冶炼技术的发展,而冶炼技术的提高又为小型的刀凿、匕首及短小兵器逐步发展为作战所用的长柄戈、矛和远射的弓箭及防护装备青铜甲胄、盾牌和战车等提供了可能。精巧的冶炼技术、锻造打磨工艺以及精巧工匠成为中国古代制造业文明的先声。

2.2 以青铜武器为核心的冶炼技术推动了古代农业文明进程 随着认识的不断提高,人们发现在某些金属中添加一些微量元素可以改变金属的特性,于是就导致了合金的产生。合金的产生导致了金属制品的大量应用,从而又促进了冶炼技术的发展。当时,南方吴、越、楚等国铸剑业相当发达,涌现出一批名垂青史的铸剑大师,其中有欧冶子、风胡子、干将、莫邪等。同时,也造就了一批传世名剑,如龙渊、太阿(亦作泰阿)、干将、莫邪等。作为其中代表之作,越王勾践剑最具代表性。1965年12月,湖北江陵望山1号墓发现1柄装在黑色漆木箱鞘内的名贵青铜剑。此剑的出土,震惊了海内外。这把金光灼灼的青铜剑与剑鞘吻合得十分紧密。拔剑出鞘,寒气逼人,而且毫无锈蚀,刃薄且锋利。试之以纸,20余层一划而破。剑身满饰黑色菱形几何暗格花纹,剑格两面还分别用蓝色琉璃和绿松石镶嵌成美丽的纹饰,剑柄以丝绳缠缚,剑首向外翻卷作圆盘形,内铸有极其精细的11道同心圆圈。在这把锋利无比、精美绝伦的青铜剑剑身正面近格处刻有两行鸟篆铭文,共8个字。后经考古工作者破译其上铭文为:“越王鸠浅自作用剑”(图1)。

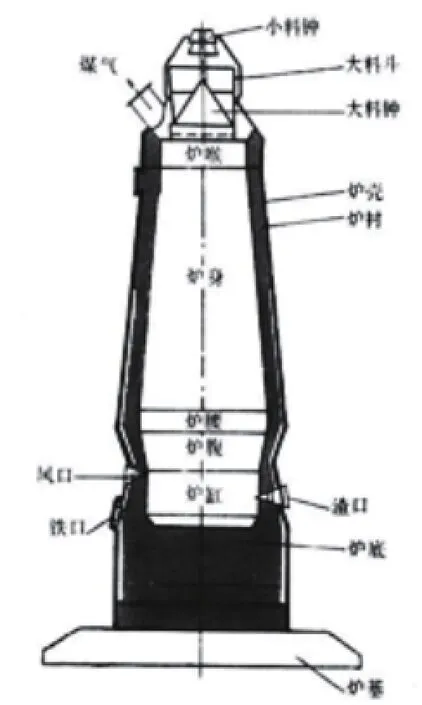

商周时期,因为战争的需要,青铜冶炼技术的发展进入旺盛期。当时,除了农业之外,冶炼业是最发达的产业。我国大约在春秋中期就掌握了冶铁技术,不迟于春秋晚期即能炼成铸铁(也叫生铁),比欧洲领先了近2 000a。我国炼铁技术突飞猛进的首要原因,是在世界上最早采用了高炉炼铁 (图2)。高炉的应用极大地促进了冶炼技术的发展。

与先前木器、石器用具相比,金属器具有更多的不可替代优势,随着冶炼技术和效率的提高,金属制品由军用逐渐转化为民用。金属的农具的应用改变了古代传统落后的耕作方式,极大地推进了农业生产效率的提高,尤其是犁的产生加速了农业耕作效率和质量,为繁荣古代农业经济作出了卓越的贡献。中国最早可能在商朝就发明了犁,那时候的犁是铜质的,到春秋战国时期,随着冶铁业的发展,铁犁才逐渐普及。

中国农业自古以来独立发展自成体系,犁的发明是农业史上的一件大事,它使个体经营农业成为现实,促进了小农经济的发展,从而为封建农业最后取代奴隶制农业奠定了坚实的物质技术基础。

随着人们的生活质量的提高,手工业也得到了很好的发展,逐渐革新了古代祭祀所用的祭祀器具。金属厨具的大量应用使人们的生活和饮食出现了多样化,铜镜、铜鼎、日常用具的应用导致了古代人们生活方式的变革。中国古代农业和手工业的发展,推动了商业的兴起和繁荣,这也为中华民族创造辉煌的古代文明奠定了物质基础。

3 “武”与中华文化起源

3.1 “武”的文化是中华民族最早的文化 原始社会早期的氏族部落只有争斗而没有战争。随着生产的发展和人口的增长,居住区提供的生活资料逐渐难以满足该居住区氏族成员消费的需要,不同的原始部落集团,为了维护或扩大各自成员的生存条件而诉诸武力。因此,原始社会的战争起源于经济利益的冲突。社会分工是在自然分工的基础上随着生产力的发展而逐步形成的,当人的劳动能够生产出超过单纯维持劳动者的生存所必需的产品,这时剥削随之产生。当人类社会进人阶级社会以后,战争便有了阶级奴役的性质。这时进行战争,往往纯粹是为了掠夺”[8]。为了保护自己的猎物,防止被其他同类抢走,也需要准备一些工具,同前来抢夺者进行打斗。这种打斗开始只在个体间进行,后来又在群体间进行[9]。在当时,人们的生活完全围绕着原始生产与生存斗争,“武”的生活占据了古人很大一部分时间,由此而产生了人类最早的文化。可以说,人类最早的文明源头之一来自于“武”。

图1 越王勾践莫邪剑(引自南海网[6])

图2 我国古代高炉原理及构造(引自互动百科[7])

3.2 军事武艺教育是最早的教育 教育可以视作文化的1个组成部分,教育又是文化的保存与传递、改革与创新的重要手段,因而教育在文化中占有重要地位。教育的产生也与武艺军事有直接的关系。商周时期,军队中十分重视士兵的教育与选拔,周代的“六艺”教育即“礼、乐、射、御、书、数”中,前4艺都与军事武艺内容有关。进入春秋战国时期,武术渐渐脱离纯粹的军事范畴,被赋予更多道德教化内容。妇孺皆知的中国伟大思想家、儒家创始人孔子就是活动在这一时期智勇双全的杰出人物。孔子原本武士,后蜕变成文人。《吕氏春秋·慎大览》中指出:孔子之劲,举国门之关,而不肯以力闻。则孔子之勇,其可以想见矣。“士”是先秦社会最为重要的一个社会群体,是从平民中分化出的特殊阶层,因为他们有勇力和武艺,所以被特别选拔出来。介于士大夫和平民之间,“士”阶层一直都是武士阶层。“士”作为阶层是贵族与平民之间的过渡,其成员不断分化。其中,一部分专门从事文,将夏、商、周3代礼乐文化继承下来,形成最初的“儒士”;而“士”阶层的武士仍保持原有的强悍、尚武的特质。射礼是孔子所教“六艺”之一,是中华义理中“礼”的重要组成。当时的射礼分为大射、乡射和简射。《礼记·射义》中指出,“孔子射于瞿相之圃,盖观者如堵墙”。

中国“教师”一词也来源于称为“师氏”的军官头衔。“师”最初是军官的称号。“师氏”指的是高级军官,“大师”是比“师氏”更高级的军官。西周时期,担任帝王警卫队长的师氏、保氏,除了负责警卫、随从、军旅等大事之外,还兼管贵族子弟的教育工作。贵族子弟要成为未来的统治者、军队的骨干必须首先精通武艺,因此,军事武艺训练几乎就成了最早教育中教学的主要内容,自然武艺教官也就由师氏来兼任了。久而久之,教授军事武艺的“师”就转为对最早教育者的专称。

3.3 “武”与中国文字的创造 文字是人类具有里程碑意义的重大发明,人类的个体能够通过文字记录的信息,获得人类整体在漫长岁月里创造积累的知识、经验和智慧,加速了人类文明的进程。文字使人类的思维更加缜密,文明的传承更加有效。有了文字,才有了真正意义上的教育和法典,才有了文学和科学,使人类有可能进行精神领域更高层次的探索活动;有了文字,人类可以记录自己的历史,故人们把文字发明之前的时代称作史前时期。

甲骨文是中国已知最早的成体系的文字形式,它上承原始刻绘符号,下启青铜铭文,是汉字发展的关键形态。现代汉字即由甲骨文演变而来。中国最早的文字主要是以指事、象形、形声、会意4种方式造出来的。甲骨文的内容大部分是殷商王室占卜的记录。商朝的人皆迷信鬼神,大事小事都要卜问,占卜的内容有天气晴雨,有农作收成,也有问病痛、求子的,而打猎、作战、祭祀等大事更是占卜的主要内容。因此,甲骨造文中包含有大量与战争、兵器有关信息。例如,失、殳、斤、金、戈、矛、弓、刀、刂、干、车等偏旁较早出现在甲骨文中。人类在火药发明以前,利用弓矢一直是狩猎的一种最直接有效的手段。甲骨文中的彘字写作“”,像以矢射豕之形,表示彘是可以射猎的野猪。弓的甲骨文写作“”,是象形。卜辞中有大量关于射猎的记载,野兽中大至犀虎、小至狐兔,都可以用弓矢来射取。弓矢可以射走兽,也可以射飞禽。《周礼・夏官》有射鸟氏,即专掌射猎飞禽之事。射猎飞禽除了用弓矢之外,还可以使用弹弓。戈的甲骨文写作“”,即是无锋的树杈“干”即棍棒基础上加锋刃而成,干戈也成为实施武力的代名词。

远古时期“国之大事,在祀与戎”,四时习武作为人们生活的常态,自然与“武”相关的实物与活动也成为人们创造文字的重要来源。后来的大量文字创造利用了这些偏旁部首。由此可见,武事活动对于催生中华文明所起的作用。

3.4 “武”文化与中国传统文化之源——易经 祭祀和战争是中国奴隶制国家政权的2件头等大事。就执行国家统治职能而言,重视祭祀和占卜是在人们认识自然能力低下的条件下,进行神权统治的重要方式;而看重战争同样是关乎统治者根本利益的大事。因为扩展势力范围,掳掠劳力和劳动成果,保护既得利益而防御侵略、惩罚异己,这一切都离不开战争[10]。

提起占卜就不能不谈到《易经》。《易经》被奉为群经之首、文化之源。它产生于大约在商周时代,是中国进入文明社会的重要标志。它不但是最早的文明典籍,同时也对中国的道教、儒家、中医、文字、数术、哲学、民俗文化等产生了重要影响。《左传》有云:“国之大事在祀与戎”,直到周代时古人还保持有这种“兵农不分”的状态,“四时讲武,三年大习”。而兵家征伐也最为充满不可预测性,在这种氛围中,占卜工具书《易经》就难免和军事征战发生内在联系。《易经》上说,“民物相攫而有武矣”,用最为简洁的语言道出了人与人之间动用武力的根本原因在于对物的攫取。从希斌教授从《易经》筮辞中记录了有关战争的内容来研究中国奴隶制社会的军事思想。而金玉国则认为《易经》军事学说占有相当大的比重。它记录了君王、诸侯从和平相处到相互征战的全过程:有作战对象、出征时间的选择,有战略战术的制定、地形与气象的运用,还有作战中的协同配合与后勤补给,及至战后胜利的庆祝以及对待俘虏的态度都有相当细致的描述[11]。并通过比较《易经》与《孙子兵法》的异同认为:通过上述比较研究,我们可以发展《孙子兵法》对《易经》所做的继承、发展和摈弃[12]。连劭名在“《周易》卦爻辞中的‘征伐’与‘田猎’”一文中认为:《周易》卦象中震、离、坤、巽代表“征伐”。古代的田猎活动属于军事演习,《周易》卦象中离、震、艮象征“田猎”[13]。杨力教授更是认为:人们都以为《孙子兵法》是我国兵书之祖,其实错了,《易经》才是我国的兵书之祖。成书于3000a前的《易经》是我国第1部军事史书,记载了我国古代的战争情况,总结了我国古代战争的经验,《易经》堪称我国兵书之祖[14]。

而《易经》也为华夏民族确立了基本的思维定势,规定了中国文化在各个方面的发展衍化。大而至于哲学思考,小而至于日常琐事的决断处理,无不深受《易经》思维模式的规范[15]。在此,也就不再赘述武术与古代军事、儒释道传统哲学思想、文学艺术、中医学之间的内在联系了。

4 结 语

本文从“武”与中华文明的起源这一视角,重新审视武术对推动中华文明最为关键的几个要素上所起到的不可替代的作用,深入反思了“武”在中华民族历史中的地位,以期望为武术文化学的研究提供更为广阔的平台。

[1] 李印东.论武术与军事的历史渊源[J].北京体育大学学报,2009(12):5-8.

[2] 唐兰.中国青铜器的起源与发展[J].故宫博物院院刊,1979(1):4-10.

[3] 北京钢铁学院冶金史组.中国早期铜器的初步研究[J].考古学报,1983(3):287-302.

[4] 白云翔.中国的早期铜器与青铜器的起源[J].东南文化,2002(7):25-37.

[5] 孙广清,杨育彬.从龙山文化城址谈起──试论中国古代文明的起源[J].华夏考古,1994(6):72-78.

[6] 南海网.越王勾践剑等四把千年古剑将在北京同时展出[EB/OL].http://www.hinews.cn/news/system/ 2008/07/09/010278316.shtml,2008-07-09.

[7] 互动百科.高炉身炉[EB/OL].http://tupian.baike.com/ a0_49_13_01000000000000119081358577349_jpg.html. [8] (英)恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M].北京:人民出版社,1972.

[9] 王兆春.速读中国古代兵书[M].北京:蓝天出版社,2004,2. [10] 从希斌.《易经》军事思想管窥[J].天津师范大学学报(社会科学版),2002(2):20-23.

[11] 金玉国.《易经》之军事学说研究[J].军事历史研究,2005(2):119-126.

[12] 金玉国.《易经》与《孙子兵法》比较研究[J].军事历史研究,2006(2):165-174.

[13] 连劭名.《周易》卦爻辞中的“征伐”与“田猎”[J].河南科技大学学报(社会科学版),2007,25(3):37-39.

[14] 杨力.杨力讲易经[M].北京:北京科学技术出版社,2008,1.

[15] 周山.《易经》在传统文化中的地位[J].上海社会科学院学术季刊,1990(4):83-92.

Wushu and Origin of Chinese Civilization

LI Yin-dong

(Wushu School, Beijing Sport University, Beijing 100084, China)

It is undoubted that Wushu is the representative of Chinese traditional culture. However, relationship between “Wushu” and Chinese civilization has always been not accurate. Adopting method of literature consultation, under guidance of dialectical materialist historical view, this thesis studies social economic form, education and character of Chinese ancient civilization, as well as origin of Chinese culture, the I Ching. Research results are as follows: Wushu originates from struggle for survival of Chinese ancient ancestors. War and ethnic integration of Huaxia tribes forged Chinese nationality. Wushu, main source of Chinese civilization, is of important inf l uence to origin of Chinese civilization. Through this new perspective, this thesis demonstrates the role Wushu plays in origin of Chinese civilization, which lays a solid foundation for recognition of status of Wushu in Chinese ethnic civilization.

Wushu; Chinese civilization; Wushu culture; ethnic spirit

G852

A

1004 - 7662(2014 )04 - 0007- 05

2014 - 03 - 15

李印东,副教授,博士,研究方向:武术文化学。